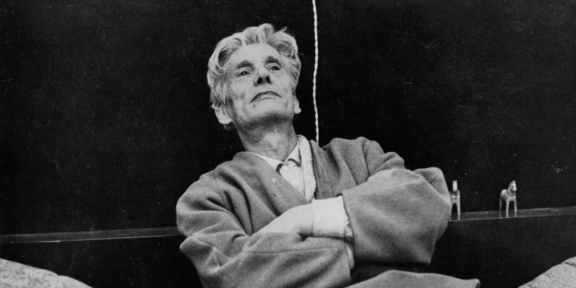

A sessant’anni dalla proclamazione di Osvaldo Licini come vincitore della Biennale di Venezia, il pittore di Monte Vidon Corrado torna nelle sale del Guggenheim di Venezia. Più di 100 opere ripercorrono il genio poliedrico dell’artista grazie alla cura espositiva di Luca Maria Barbero. Vissuto nell’isolato borgo marchigiano, Licini si formò con Morandi, si intrattenne nella Parigi di Modigliani e finì poi per confrontarsi con il razionalismo milanese di Fontana e Melotti.

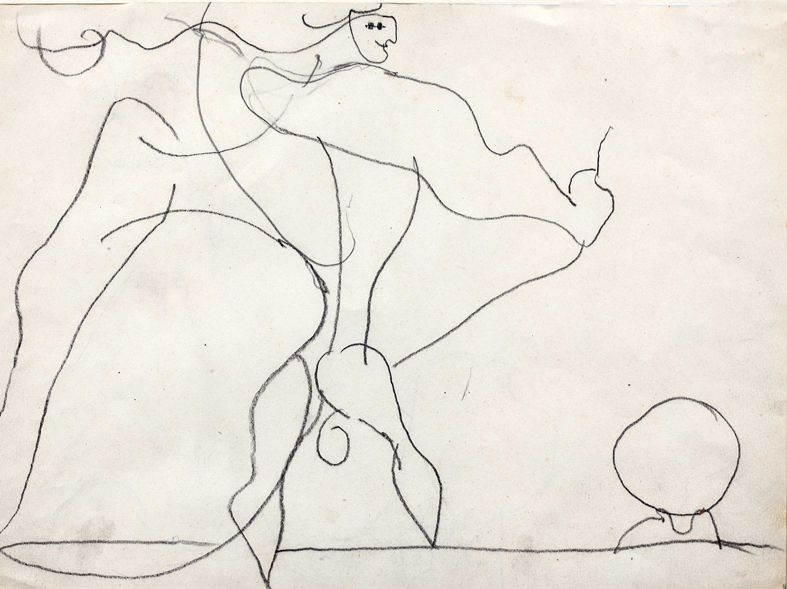

Nonostante i numerosi viaggi, l’artista rimase sempre fedele ai tanto celebrati colli marchigiani di Leopardi. Luoghi da cui non riesce a staccarsi, soprattutto pittoricamente. Nella prima fase figurativa degli anni ’20 vengono riscontrate opere come “Paesaggio con l’uomo” (Montefalcone) del 1926 e Paesaggio Marchigiano (Il trogolo), del 1928. Sono di nuovo queste stesse vedute a fare da sfondo agli scorci più astratti dei primi anni ’30, come si può notare in “Paesaggio Fantastico” (Il Capro) del 1927. Uno studio che si fa sempre più dettagliato e inizia a delinearsi con una più attenta geometria. Seppur apparentemente più razionali, le opere esposte nella seconda sala, come “Crepuscolo” o (1931) la “Composizione n.10” (1933) sono sfiorate da una luce a volte intangibile, capace di inglobare tutto il resto. L’attrazione oltre lo schema analitico, oltre la linea, si delinea come una barriera, la stessa che Leopardi desiderava varcare attraverso “quella siepe”.

Le figure di Licini durante l’esposizione evolvono, maturano, si astraggono. Il paesaggio già nella sesta stanza diventa simbolo. Intercorrono nelle pareti “Paesaggio su Fondo giallo” del 1944 e “Paesaggio su fondo grigio” sempre dello stesso anno. Esempi della denaturalizzazione del concetto di spazio, che diventa essenza e non più luogo. Ma è sul finire degli anni ’40 che nuove figure cominciano ad invadere le tele dell’artista. Preannunciate in “L’uomo di neve” (1952), Licini trova finalmente un’identità al suo personaggio e intitola i dipinti dedicati alla Luna: “Amalassunta”. Questa viene definita come: “L’amica di ogni cuore un poco stanco”. Contiene dentro di sé eros e malinconia. Una presenza che albeggia le tele e che forse appartiene anche alla vita privata del pittore. In accordo con la tradizione ostrogota, il nome “Amalassunta” richiama all’eros e alla vita ultraterrena.

La reincarnazione del desiderio che prende forma. Essa domina uno scenario silenzioso, fatto di materia e sogno, sotto un accennato paesaggio collinare. Un amore malinconico e materno che si convertirà poi in forza e aggressività attraverso la figura degli angeli decaduti. Ribelli. Entità che si tingono di rosso acceso, di blu e giallo. Gli angeli appaiono come la trasposizione pittorica dell’estro dell’artista: errante, erotico, eretico. Inglobando i nuovi stili della pittura italiana ed europea, l’artista è infatti riuscito a rappresentare la passione andando oltre ai confini della realtà.

“Tutti gli angeli ribelli guardano a te

anima mia – a te -bella silenziosa

che da lontani astri scivolando

qui sei bene venuta

senza timore di umilianti

nuda come la rosa

nella capanna del mio perduto amore

per associar la tua sorte al mio destino”

(Osvaldo Licini)

Queste le parole che più riassumono e allo stesso tempo esplicitano lo stile del pittore e poeta. Un uomo costantemente in viaggio verso nuovi luoghi, entità, sogni. Se come amava sostenere: ” i segni esprimono la forza e i colori esprimono la magia”; allora l’esibizione veneziana è riuscita a cogliere sapientemente l’intento dell’artista. “Che un vento di follia totale mi sollevi” ricopre la produzione di Licini dagli anni 10 fino al 58, mettendo in evidenza un senso di coerenza e circolarità tra le ultime opere e le prime. Fino al 14 gennaio 2019 un’esplosione di vitalità permeerà le stanze del Guggenheim, portando alla luce uno degli estri più oscuri e inebrianti del ‘900.