“L’arte è un gioco, il gioco dello spirito. Il gioco più importante dell’uomo.”

Jean Dubuffet

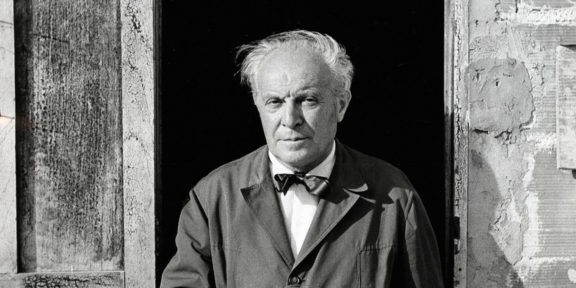

Mago stanco e infaticabile. Jean Dubuffet (1901-1985) celebrato, dopo decenni di assenza in Italia, da una grande antologica a Reggio Emilia -a Palazzo Magnani, dal 17 novembre al 3 marzo- che ripercorre tutta la sua produzione artistica, dal 1943 al 1985.

La mostra, dal titolo “Jean Dubuffet. L’arte in gioco. Materia e spirito 1943-1985”, presenta 140 opere tra dipinti, disegni, grafiche, sculture, composizioni musicali, poetiche e teatrali fino ai libri d’artista.

Dal notevole respiro internazionale -sono molti infatti i prestiti che arrivano direttamente dalla Fondation Dubuffet, dal Musée des Arts Décoratif di Parigi, come dalla Fondation Beyeler, dalla Peggy Guggenheim Collection di Venezia e da altrettante collezioni private- l’esposizione è un percorso logico-cronologico attraverso l’evoluzione –costante– di uno degli artisti più rivoluzionari e unici del XX secolo.

>> I Dubuffet di Dubuffet. La mostra -all’inizio del percorso- presenta un’interessante sezione dedicata all’attività di Dubuffet come collezionista dell’Art Brut. Termine da lui coniato nel 1945, esso indica una forma di espressione spontanea e impulsiva –scoperta dall’artista negli ospedali psichiatrici– priva di tecnica accademica ma piena di spirito e imprevedibilità, qualità insite nell’animo dell’artista e nelle sue opere.

Fin dagli anni ’40, anni in cui comincia l’effettiva produzione artistica di Dubuffet che -come ci ricordano i curatori Martina Mazzotta e Frédéric Jaeger- era in realtà un commerciante di vini, sono chiari il dualismo, la materialità, i gesti e i temi che -evolvendosi e mutandosi- caratterizzeranno tutta la parabola artistica -l’opera d’arte totale- del mago stanco.

>> Provocatoria, sconvolgente, ambigua e aperta alle più ampie interpretazioni. L’arte di Dubuffet è una continua ricerca, che si sussegue nelle sale della mostra -non senza ripensamenti, non senza dietro front– in un gioco di sperimentazioni che vanno dalle incisioni agli strati di materia, dalla grafica agli assemblages.

Rendere visibile l’invisibile. Negli anni ’50 è la natura la grande protagonista delle sue opere: i soggetti da lui prediletti -ci ricorda Frédéric Jaeger- sono quei soggetti su cui pochi soffermerebbero la loro attenzione, oggetti non abituali, quasi invisibili all’occhio di un osservatore non attento.

Per quanto ricercata e particolare nei soggetti e nelle tecniche, la produzione di Dubuffet -in un dualismo che ritorna costantemente- non potrebbe però essere più semplice ed accessibile: egli può essere compreso in modo immediato, tanto da un bambino quanto da un filosofo.

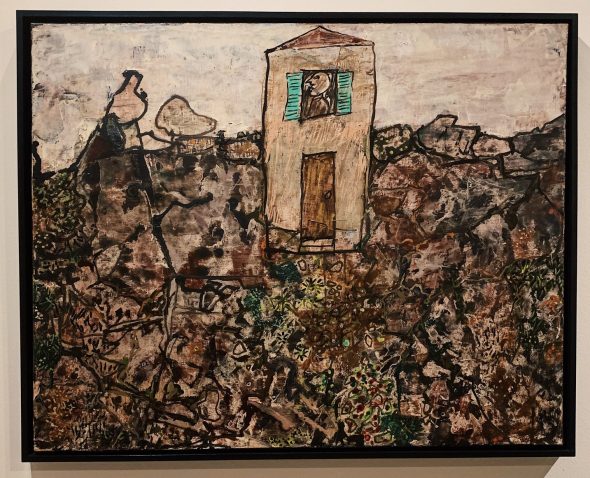

È negli anni ’60 -che occupano una sezione molto ampia della mostra- che nelle tematiche dell’artista fanno il loro ingresso la città e l’artificio, temi che saranno abbracciati in toto da Dubuffet, che produrrà in questi anni uno dei suoi cicli più longevi, l’Hourloupe.

Nella serie, che prese il via da uno scarabocchio fatto durante una telefonata, l’artista esplora tutti i media possibili, dai disegni alle sculture, dai dipinti alle architetture abitabili, fino al teatro e alla musica, ma -di contro- utilizza solo quattro colori per dipingere il suo mondo: blu, rosso, nero e bianco.

Uno spazio particolare è riservato al rapporto di Dubuffet con la musica: l’artista infatti intraprese il confronto con la musica insieme all’artista Asger Jorn, utilizzando -analogamente all’attività pittorica- strumenti di ogni tipo ed esplorando una serie di tecniche molto inusuali, che diedero origine alle cosiddette esperienze musicali, registrate in una serie di sei dischi per la Galleria del Cavallino. Anche il teatro ebbe un ruolo importante nella produzione di Dubuffet, che lavorò, tra il ’71 e il ’73, ad una vera e propria opera d’arte totale, il Coucou Bazar (rappresentato anche a Torino nel 1978), curando ogni singolo dettaglio, dalla musica fino alla scenografia e ai costumi, esposti all’ingresso della mostra.

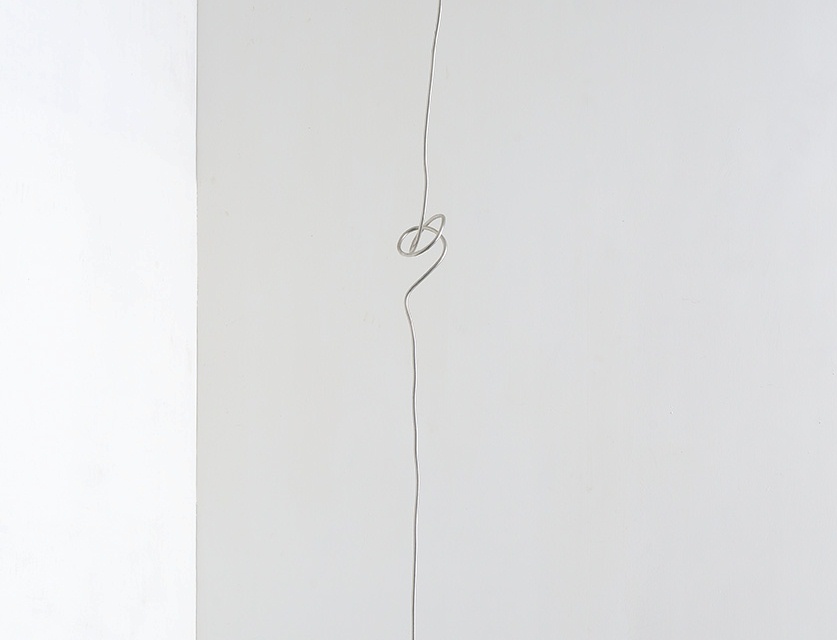

La parabola artistica di Dubuffet volge verso la fine (e così anche la mostra). Nonostante una serie di problemi di salute che lo affliggono, l’artista -dagli anni ’70 fino alla morte- si pone come capifila delle generazioni a lui contemporanee, con una serie di cicli caratterizzati da un’inedito cromatismo e da una inaspettata immaterialità.

Abbandonato il mondo materiale, Dubuffet, ancora una volta rischioso nel suo approccio all’arte, si rifugia in quello della memoria e del vuoto: alla fine della sua memorabile carriera egli -con uno sforzo vitale e creativo che si compie nel gesto dell’accoppiamento di fogli di più piccole dimensioni per creare quadri monumentali- ci parla di energia, di non-luoghi e di vuoto.

*Jean Dubuffet, Site domestique (au fusil espadon), avec tête d’Inca et petit fauteuil à droite, 1966 © 2018 Adagp, Paris/ Siae, Roma

Informazioni utili

Jean Dubuffet. L’arte in gioco. Materia e spirito 1943-1985

a cura di Martina Mazzotta e Frédéric Jaeger

17 novembre 2018 – 3 marzo 2019

Palazzo Magnani, Reggio Emilia