Zapping di una femminista seriale. La televisione può liberare dagli stereotipi di genere che contribuiscono a modellare disuguaglianze e pregiudizi nella società?

Zapping di una femminista seriale. La televisione può liberare dagli stereotipi di genere che contribuiscono a modellare disuguaglianze e pregiudizi nella società?

Credo che di domande più provocatorie di questa, in Italia, ce ne possano essere poche. Se il dibattito culturale nel nostro paese si è spesso concentrato sull’analisi dei fenomeni di omologazione di massa prodotti dalla TV (Pasolini, Eco, per citarne solo alcuni) non si può non annoverare fra tali dispute il ruolo centrale della politica nella commistione media-potere e relativi conflitti di interesse. Per questo motivo che Zapping di una femminista seriale (Ledizioni) di Federica Fabbiani appare come un tassello mancante nella cultura popolare italiana, oltre che nel panorama degli studi di genere.

Il saggio propone un’analisi della storia dei movimenti delle donne e propriamente femministi attraverso il mezzo televisivo, assieme al racconto dei vari percorsi di emancipazione o differenza o liberazione della figura femminile che si sono avvicendati all’interno dello stesso movimento femminista così come sono stati narrati (o oscurati) sul piccolo schermo.

Una riflessione importante è sicuramente quella relativa al travagliato processo di significazione della parola “femminista” che la Fabbiani affronta in maniera chiara e netta tracciando le coordinate socio-culturali che hanno portato ad una svalutazione del termine e delle relative conquiste politiche fino al cambiamento di paradigma che lo ha ri-portato in auge qualche anno fa.

Una delle principali espressioni della cultura dominante ed elitaria, la Maison Dior, ne ha addirittura fatto lo slogan principale di una delle prime sfilate ideate dalla nuova direttrice creativa – per la prima volta donna nella casa di moda – l’italiana Maria Grazia Chiuri: “We Should All Be Feminists”. Era il 2017 e la sensibilità dell’opinione pubblica sul femminicidio, sulle molestie nel mondo dello spettacolo, sulle disparità salariali di genere, cominciava ad acuirsi e il femminismo sembrò entrare a far parte di una sorta di star system.

Ma cosa significa essere femminista, specie in una serie TV, si chiede Federica Fabbiani nel testo. Significa continuare a suggerire il modello da Desperate Housewives in cui l’indipendenza delle donne resta comunque inserita nella logica dell’inseguimento del sogno d’amore? Significa rinunciare alla sessualità per l’intelligenza? Significa odiare gli uomini? Significa sottolineare chi si può definire vittima in quanto donna e chi invece persiste in una condizione di privilegio (come, per esempio, le donne trans)?

L’autrice esamina come il male gaze (Mulvey, 1975) abbia strutturato la produzione di serial televisivi dalla metà del secolo scorso fino a frammentarsi nella complessa e multiforme fruizione televisiva on-demand dei giorni nostri. Con questa lente la Fabbiani ci mostra come la TV abbia contribuito all’opera di cancellazione della storia pubblica del movimento delle donne sin dalle suffragette oppure al sentimentalismo che ha tralasciato la portata collettiva delle vicende narrate. Si prenda il caso di Anna Kuliscioff, emigrata russa in Italia e grande mente del socialismo italiano, cui la RAI dedica una miniserie televisiva nel 1981 focalizzandosi sulle sue relazioni affettive con l’anarchico Andrea Costa e poi il socialista Filippo Turati. Molto poco emerge rispetto al grande impegno in difesa delle donne e delle lavoratrici della Kuliscioff.

La serialità televisiva di oggi non consiste solo in un insieme di episodi collegati da un climax che tiene incollate allo schermo le spettatrici e gli spettatori alla prossima puntata, bensì si correda di singole unità coerenti che racchiudono ciascuna un finale autosufficiente. La TV ha provato a tracciare lo sviluppo delle politica femminista in Italia (pp. 94-95) a partire dall’introduzione delle pratiche di contraccezione che hanno segnato il concetto di ‘famiglia’ e di ‘maternità’, di come gli spermatozoi diventavano veri e propri proiettili mortali per le donne (pp. 56-57), della liberazione del piacere femminile concepito come gerarchicamente inferiore a quello maschile (Masters of Sex, 2014, sugli studi di fisiologia sessuale umana di William Masters e Virginia Johnson). Di padre in figlia, serie tv andata in onda nell’Aprile 2017 tratta da un’idea di Cristina Comencini e diretta da Riccardo Milani, offre una chiave di lettura dell’emancipazione femminista più che femminile, seguendo le varie tappe dalla legge Merlin del 1958 fino alla decisione della Corte Costituzionale del 1983 di stabilire la parità fra uomo e donna rispetto ai congedi familiari. In questo senso, la storia delle donne è Storia, civile-politica-nazionale perché si trattava di una trasformazione non ‘al femminile’ ma dei rapporti tra uomini e donne, dunque della società.

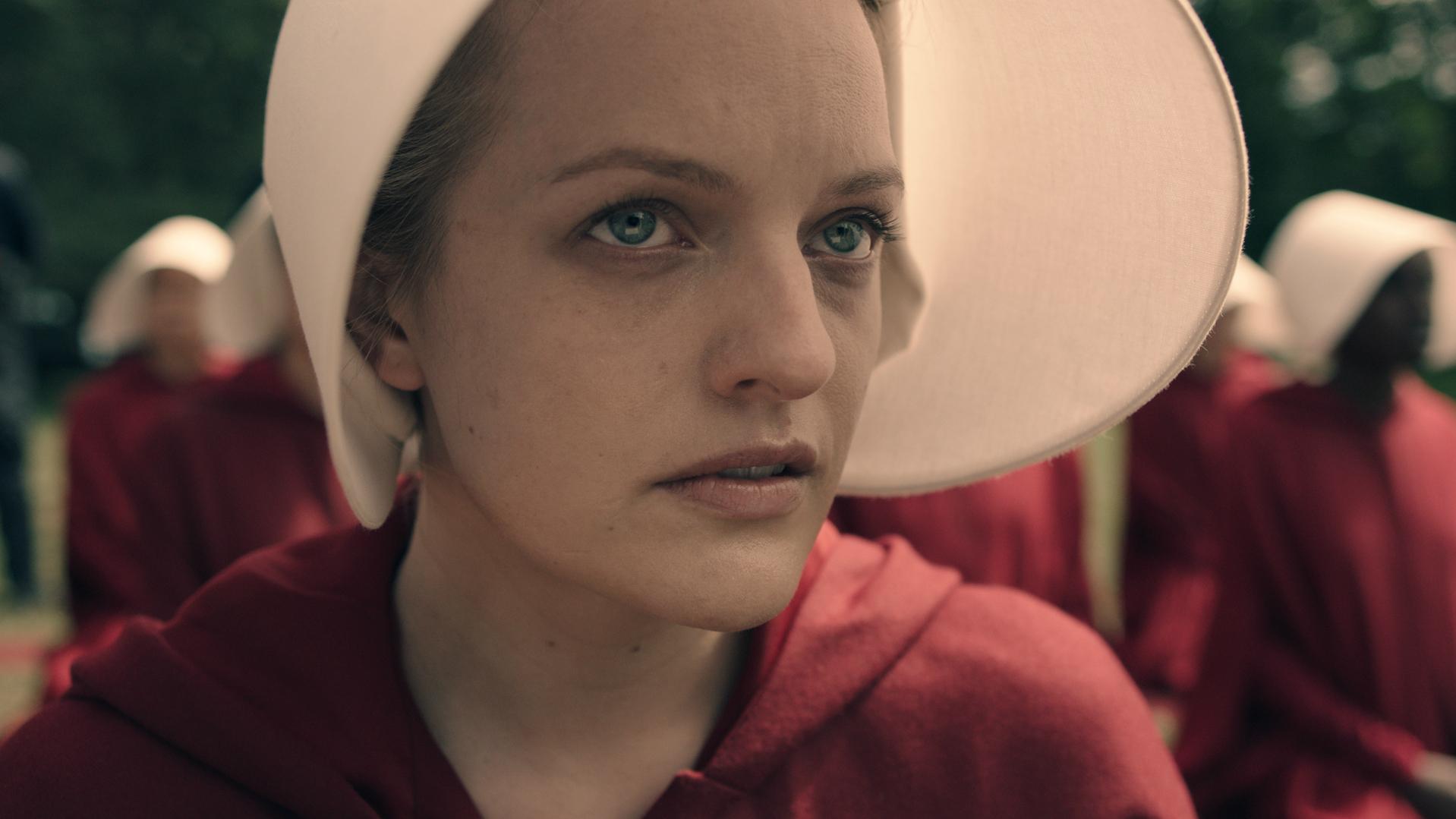

L’acceso dibattito sul senso del femminismo, sulla sua attualità, è stato ripreso dalla serie The Handmaid’s Tale, ispirato all’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood del 1985. Il Racconto dell’Ancella affronta l’avvento di una società pienamente discriminante dei diritti di cittadinanza di una parte della popolazione – le donne – all’interno della stessa società che ne aveva decretato il pieno godimento: gli Stati Uniti. La serie va in onda ma viene prodotta prima dell’ascesa di Trump alla Casa Bianca, in quel clima di riscossa planetaria che veniva affidata alla possibile vittoria di Hilary Clinton, che in qualche modo avrebbe decretato la vittoria del femminismo emancipazionista (ed egualitario) della seconda ondata. Fabbiani descrive come perfino la protagonista della serie, l’attrice Elisabeth Moss, quando intervistata sul carattere femminista della serie preferisce parlare di ‘diritti umani’. Perché le donne sono persone. E sicuramente l’analisi del taglio della serie è apparsa quantomai utile nel momento in cui si sia voluto testimoniare come alcuni romanzi possano essere femministi se ciò che accade alle donne è centrale per il plot, è interessante, non è dipendente dalle azioni degli uomini, evidenzia una diversità umana tra le stesse donne. Ma, soprattutto, se le donne non vengono semplicemente angelicate o vittimizzate, tanto più pensando di assegnare loro così un ruolo di qualche rilevanza (p. 31).

Nel 2016 Hilary Clinton perde le elezioni presidenziali e gli Stati Uniti sprofondano in uno scenario politico che in molti non avrebbero mai previsto. Un presidente a più riprese accusato di misoginia, perfino molestia. C’è ancora bisogno di femminismo …?

Il Racconto dell’Ancella parla a un mondo che ritiene di poter relegare le proprie conquiste civili e sociali in un passato abbastanza remoto e mostra come si possa cadere in un baratro totale. Federica Fabbiani ben spiega la dissociazione fra discorso e corpo che diviene fulcro della narrazione nella serie. Quel fulcro che contiene già tutti i semi del conflitto teorico e politico del femminismo sin dalle origini. Non sembra esserci altra via di esistenza per il genere (o sesso?) femminile se non quella di vestire i panni dell’Ancella (rossi come il sangue mestruale, segno di fertilità) procreatrice e macchina da riproduzione, della Marta (cameriera vestita in verde), delle Zie (guardiane delle Ancelle in marrone), e delle Mogli (non fertili, sposate a uomini vestiti di blu). La riproduzione perde ogni carattere di generatività, creazione, proattività. È a tutti gli effetti una schiavitù sulla base del suo valore d’uso. Se l’intento della produzione poteva essere quello di far immedesimare le spettatrici di quella parte di mondo secolarizzato e paritario, si è molto discusso su quella vena di torture porn (Miller, 2018) che scorrerebbe troppo spesso nel racconto dei corpi delle donne, della loro sessualità, della loro forzata maternità …

È efficace, insomma, porre il dolore al centro? E poi, il dolore di quali donne …?

L’importanza della rabbia femminile scoppia di fronte al nuovo caso mondiale scaturito dopo la denuncia da parte di alcune famose attrici di Hollywood ai danni del potente produttore cinematografico Harvey Weinstein. E l’hashtag #MeToo diventa virale in tutto il mondo innescando una denuncia collettiva di molestie e disparità nella vita privata e pubblica che le donne – non solo le attrici di Hollywood – hanno dovuto subire nella loro vita. Una denuncia sociale, culturale, umana. Non solo giuridica. La serie TV American Horror Story in onda dal 2011 esprime la rabbia femminile, la rende visibile, ne prova a spiegare la genesi, la esalta, ai tempi di Trump e di #MeToo.

Ma parlare di dissociazione corpo vs. discorso significa affrontare il fatto che le donne non sono tutte bianche, non sono tutte di classe medio-alta, non sono tutte eterosessuali, non sono tutte donne biologiche. Le differenze all’interno del movimento femminista faranno emergere il paradigma intersezionale di razza-classe-genere nella disamina delle condizioni di privilegio e sfruttamento fra le stesse donne. Molto interessante il riferimento alla serie Good Girls Revolt in cui nella circostanza di una causa legale di massa delle giornaliste della famosa redazione newyorchese News of the week per denunciare disparità di trattamento rispetto ai colleghi maschi, all’unica donna nera presente – Denise – che lamenta una sua disomogeneità anche rispetto alle colleghe bianche viene detto che sostanzialmente “anche se la scatola sembra più comoda è sempre una scatola” (p. 69). Unirsi in quanto donna o distinguersi in quanto nera, dunque?

La biologia e la biografia sono stati territori costantemente intrecciati nel pensiero e nella pratica femminista, con tante contraddizioni e lacune, ma tenendo sempre presente che in origine era ed è il corpo. Il corpo come poliedro di natura e cultura, asse della soggettività e non mero strumento né della storia né della fisiologia. Il corpo come esistenza situata, magmatica, ereditata, singolare.

Come teorizzare oggi il nesso genere-sesso alla luce di soggettività queer o trans, per esempio? Il saggio in questione prende in esame Transparent, una serie incentrata su una docente universitaria che a 68 anni decide di effettuare la transizione che l’ha resa donna. Anche qui la battaglia dei corpi è funesta, con la protagonista cacciata da un evento femminista e lesbico in quanto considerata portatrice di privilegio maschile, di cultura stupratoria, in quanto ex portatrice di pene fondamentalmente.

E allora cosa significa essere donna? Chi è trasparente …?

Alla fine del testo, attraversando passaggi argomentativi cruciali con la serie I Love Dick, riusciamo a intravedere la possibilità che si può essere donne ed essere vere nella sessualità impetuosa che non corona un sogno d’amore, ma una narrazione di desiderio. Non la divisione maschia tra istinto, ragione, sentimento. Ma la consapevolezza che si possa mettere in parola, godere della parola, mentre si vive una vita sessuale. Senza paura di divenire donne-mostro o di sporcare l’Eros con il Logos.

Non sembra che l’autrice suggerisca che il nuovo fronte della rappresentazione mediatica del femminismo sia una rinnovata Super-Eroina, magnificata nelle imprese voluttuose così come in quelle professionali. Piuttosto, potremmo concederci anche di perdere, senza dover ricominciare da capo, senza accusarci di amare poco o amare troppo.