Un collezionista, una fotografa, uno scrittore, un regista e una conservatrice si incontrano davanti a un set di foto. Potrebbe essere l’incipit di una bella storia, e in un certo senso è così: Le Grand Jeu, inaugurata lo scorso sabato a Palazzo Grassi e dedicata a Henri Cartier-Bresson, è infatti una mostra che nasce dall’incontro di cinque personalità – sei, se consideriamo Bresson stesso – che si riflettono in altrettante storie.

L’esposizione, curata da Matthieu Humery e visibile fino al prossimo 10 gennaio, parte da una Master Collection di incredibile importanza, e precisamente quella assemblata dal fotografo stesso per gli amici collezionisti Dominique e John De Menil: un corpus di 385 immagini che Bresson selezionò personalmente tra le sue più care e che, date alla stampa in 5esemplari ciascuna nel ’73, costituiscono oggi il cuore della mostra veneziana.

Ad osservarle ed analizzarle i cinque personaggi cui si accennava, rispettivamente “impersonati” da François Pinault, Annie Leibovitz, Javier Cercas, Wim Wenders e Sylvie Aubenas; il “gioco” quello di raccontare il Cartier-Bresson di ognuno, permettendo a ciascuno di selezionare ed esporre -liberamente – le proprie foto preferite del Set; l’elemento sorpresa il fatto che nessuno sapesse delle scelte dell’altro, tanto che è possibile imbattersi due (o più) volte nello stesso scatto nel corso del percorso espositivo.

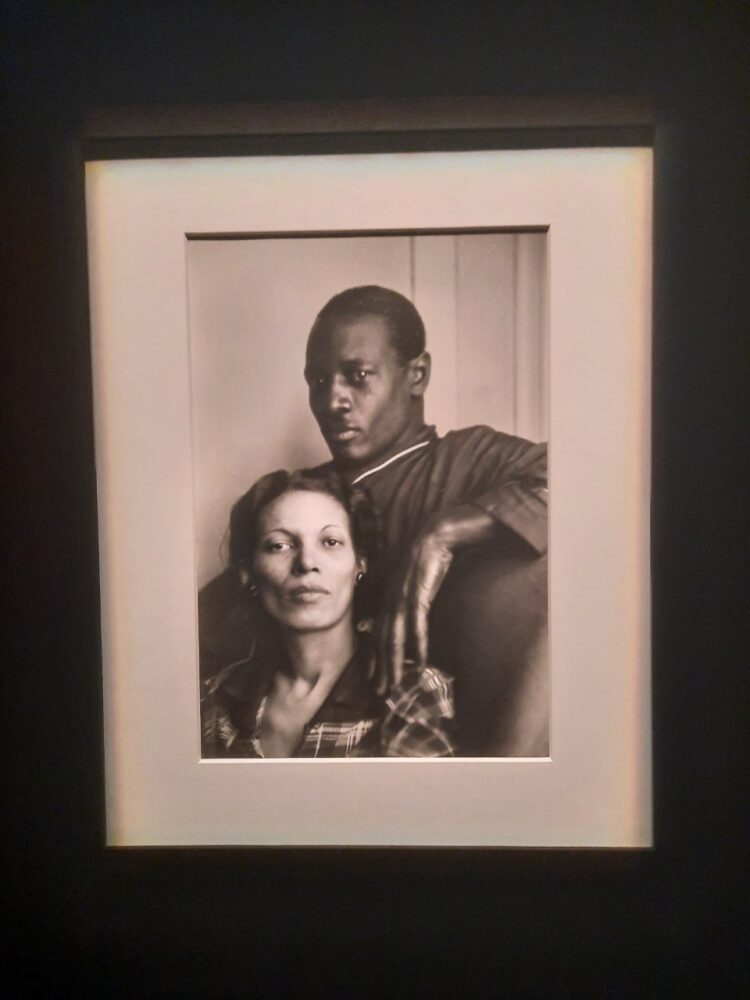

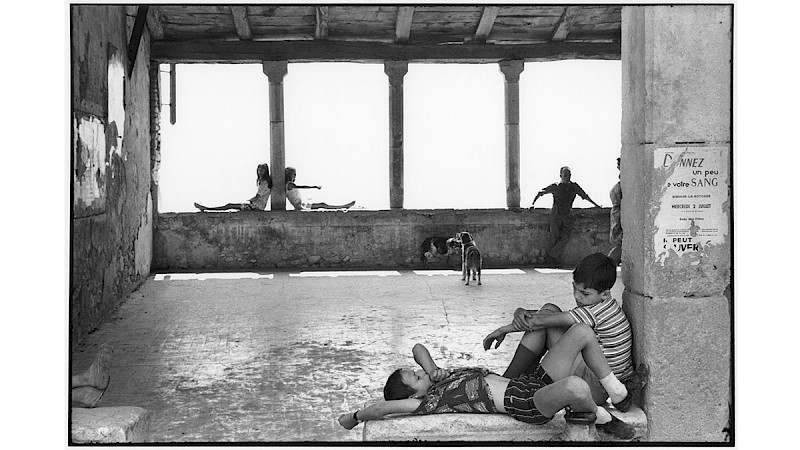

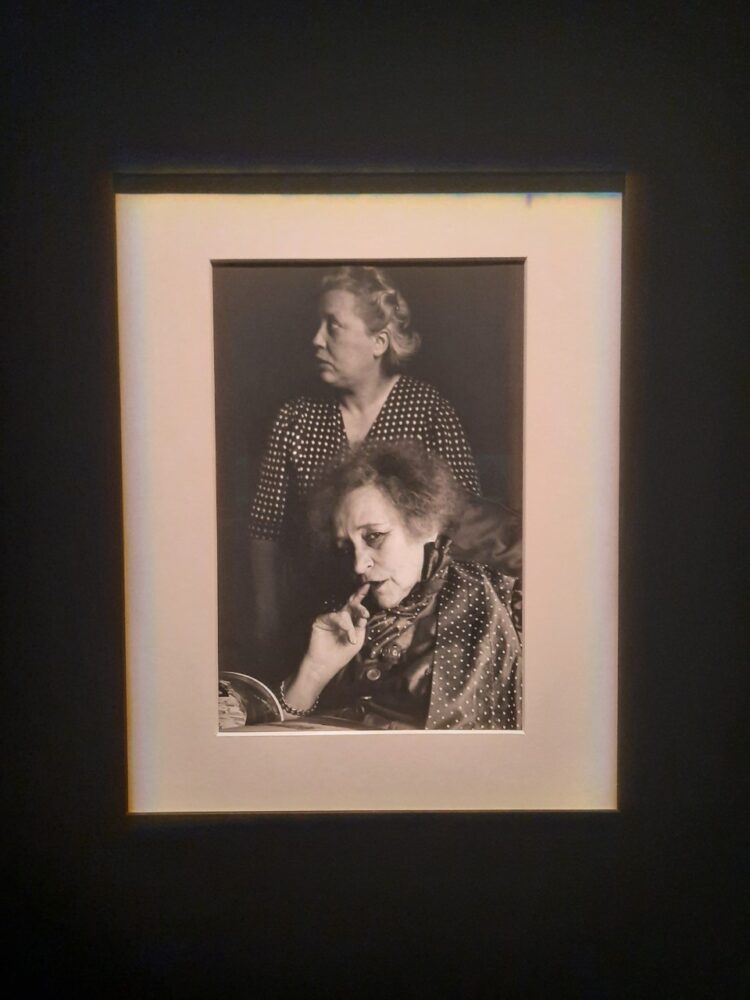

Le prime sale sono quelle del collezionista e ci mostrano subito il fotografo del quotidiano, della vita di strada, che immortala personaggi celebri e popolari con la stessa naturalezza e la stessa oggettività. Ci mostrano il fotografo appostato, macchina alla mano, paziente nell’aspettare il momento giusto (il celebre instant décisif) e rapido nell’immortalarlo quando arriva.

L’occhio di Monsieur Pinault è lineare, minimalista, diretto a quegli scatti che istintivamente gli hanno comunicato qualcosa; segue la narrazione intima di Annie Leibovitz che “diventata fotografa grazie a Bresson” lo racconta e si racconta.

Il grande Jeu (gioco) ma anche il Je ( io) di ciascun curatore quindi, tradotto in immagini: lo sguardo naif di Cercas, che poco conosceva il fotografo al momento dell’invito, e quello analitico di Wim Wenders, che in un video tenta di spiegare a se stesso e al visitatore quali siano stati i suoi criteri di scelta.

Alcune foto ritornano, sì, ma in modi diversi: concetti per Sylvie Aubenas, suggeriti da accostamenti o confronti tematici, storie per Cercas, create partendo dai suoi scrittori-feticcio, fotogrammi per Wenders, che ce li propone in penombra e su sfondo nero.

Ad unire il tutto “l’occhio del secolo” e il suo formato preferito, 30×40 in bianco e nero: una cornice con cui astrarre la realtà, una lente per osservarla più da vicino, sempre defilato ma sempre al centro dell’azione.

Pioniere del reportage e fedele alla fotografia come arma di cattura Bresson tenderà a rifiutarla come arte, e rimpiangerà sempre di non aver potuto essere pittore; la macchina è solo il mezzo per fermare un istante, fissare – secondo le sue stesse parole – “una frazione di secondo di realtà”. Di qui la scelta delle Leica, dallo scatto veloce, di qui l’idea di non farsi mai immortalare, perché un suo ritratto potrebbe tradirne l’identità e rendergli impossibile la fotografia umanista che tanto ama.

Come afferma Annie Leibovitz “Bresson è un narratore che non impone nulla, ma suggerisce tutto”: sceglie accuratamente la sua inquadratura e crea in essa una profondità che, nell’accentuare il reale, riesce a coglierne i dettagli più curiosi e insoliti. L’influenza del surrealismo, cui Bresson era legato per frequentazioni e attitudine, smussa un fotogiornalismo altrimenti rigoroso e lo arricchisce di una dimensione sospesa, regalandoci immagini tanto reali quanto evocative.

Se la Master Collection rappresenta il suo testamento visivo questa mostra ce ne racconta il lascito, l’eredità, l’influenza che ha esercitato e l’influenza che continua ad esercitare: 5 paia d’occhi a commentare L’Occhio per eccellenza, e scatti magnetici da osservare nel mentre.