Amarcord 57 – Un nuovo appuntamento con la rubrica di Incontri, Ricordi, Euforie, Melanconie di Giancarlo Politi: l’irripetibile e irrefrenabile Italia anni ’70. Parte Prima

È stata certamente la più brutta mostra curata da Francesco Bonami (in condivisione con la sua collaboratrice in quell’occasione, la pur brava in altre circostanze Paola Nicolin). O una delle più brutte, non avendo forse viste tutte le mostre curate da Bonami, soprattutto negli USA. Ma Milano anni 70 resterà certamente un neo (almeno tra gli addetti ai lavori con la memoria più lunga e informata, anche se ormai quasi tutti estinti, per cui si può dire, scrivere e fare di tutto e il suo contrario, tanto la Storia è diventata una pattumiera di fake news) nella splendida carriera curatoriale di Francesco Bonami. Ricordo che mi aggiravo tra le sale di Palazzo Reale e mi dicevo: ma questa non è la Milano degli anni ’70 che io ho vissuto intensamente, frequentando i protagonisti di quel decennio, Franco Toselli, Françoise Lambert, Beatrice Monti, Salvatore Ala, Bruna Soletti con L’Uomo e l’Arte, dalla vita breve ma intensa.

E anche la fragile Maddalena Carioni, interprete di una Milano meno fragorosa ma altrettanto spumeggiante, con Trotta, Tonello, Jasci. Sempre con l’ombra maieutica di Luciano Fabro incombente. E la silenziosa ma intelligente Paola Betti. Ma soprattutto con il suo inflessibile e selettivo interprete, Giorgio Colombo, il grande occhio critico dell’arte che grazie alla sua implacabile Leica ha cercato di salvare la memoria di quegli anni incredibili che oggi possiamo rivisitare. Ricordo invece (volutamente?) distrutto da due non testimoni e interpreti un po’ superficiali, come appunto Francesco Bonami e Paola Nicolin, quell’incredibile decennio che va dal 1969 al 1979. E vi posso assicurare che negli anni ’70 Milano era, forse insieme a Düsseldorf e in parte Amsterdam, la grande capitale dell’arte internazionale, luogo di incontro e di speranza dei grandi protagonisti o che volevano diventare tali, siano essi stati artisti o galleristi o i rari collezionisti.

Per gli appassionati d’arte Milano era un nodo cruciale, come d’altra parte lo era Roma con le gallerie L’Attico di Sargentini, La Salita e Arco d’Alibert di Mara Coccia e più tardi Pio Monti, e anche Bari, attivissima, grazie all’infaticabile Marilena Bonomo. Per non parlare di Torino, grande germinatore e seminatore di fermenti con Sperone, insuperato importatore di avanguardie americane, la Christian Stein, inappuntabile testimone e supporter dell’Arte Povera, ma anche la tumultuosa Galleria Il Punto, un porto di mare, vivace, divertente, dissennata, condotta da un mitico e paradossale Remo Pastori amico di Lucio Fontana, di Mario Schifano e di Pietro Gallina, ma grande sostenitore di tutti gli artisti propositivi che ricopriva di vestiti e di promesse.

Ecco, io direi che gli anni ’70 più propositivi in Italia non si possono individuare in una sola città. È vero che Milano fu vivissima, il centro di smistamento di idee e di opere con l’Europa e gli USA, certamente la città più dinamica e generosa, dove arrivavano i protagonisti dell’arte per portare e prendere idee, ma si dovrebbe parlare di “Italia anni 70”, allargata appunto a Roma, Bari, Torino, Genova dapprima con la mitica (per alcuni anni) La Bertesca poi con la Galleria Forma.

Senza dimenticare l’attivissima Pescara, con Lucrezia De Domizio, Mario Pieroni e poi il superdinamico Cesare Manzo. Anche Firenze, malgrado la faziosità e ostilità generale imperante dai tempi di Dante, fu un forte centro propulsore con il Centro DI, la Galleria Schema (del troppo dimenticato artista-gallerista Alberto Moretti), lo spazio autogestito Zona, Villa Romana e art/tapes/22 di Maria Gloria Bicocchi e la rivista Westuff di Maria Luisa Frisa. Già anticipatrice della fluidità e dei transgender culturali.

Erano i tempi in cui a Milano incontravi artisti come Richard Serra, Sol LeWitt, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, John Baldessari, Joan Jonas, Hanne Darboven, Mel Bochner, Richard Tuttle, Luciano Fabro, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini. E anche Tony Shafrazi, Gino De Dominicis, Emilio Prini e l’enigmatico Francesco Matarrese, non so se meteora o protagonista appartato che la Storia non resusciterà. E sempre presenti Vincenzo Agnetti e Luciano Fabro, grandi manovratori occulti di un loro piccolo sistema dell’arte in quella ubertosa Milano agognata da tutti gli artisti di tutto il mondo perché ospitale e generosa con tutti. A New York non eri nessuno se non avevi superato qualche buon esame di percorso a Milano, Amsterdam o Düsseldorf. Per questo Milano era molto ambita da tutti, forse la città più gettonata in Europa dagli artisti in cerca di gloria.

Erano i tempi in cui a Milano incontravi artisti come Richard Serra, Sol LeWitt, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, John Baldessari, Joan Jonas, Hanne Darboven, Mel Bochner, Richard Tuttle, Luciano Fabro, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini. E anche Tony Shafrazi, Gino De Dominicis, Emilio Prini e l’enigmatico Francesco Matarrese, non so se meteora o protagonista appartato che la Storia non resusciterà. E sempre presenti Vincenzo Agnetti e Luciano Fabro, grandi manovratori occulti di un loro piccolo sistema dell’arte in quella ubertosa Milano agognata da tutti gli artisti di tutto il mondo perché ospitale e generosa con tutti. A New York non eri nessuno se non avevi superato qualche buon esame di percorso a Milano, Amsterdam o Düsseldorf. Per questo Milano era molto ambita da tutti, forse la città più gettonata in Europa dagli artisti in cerca di gloria.

Le gallerie Toselli, il capolavoro di Germano Celant

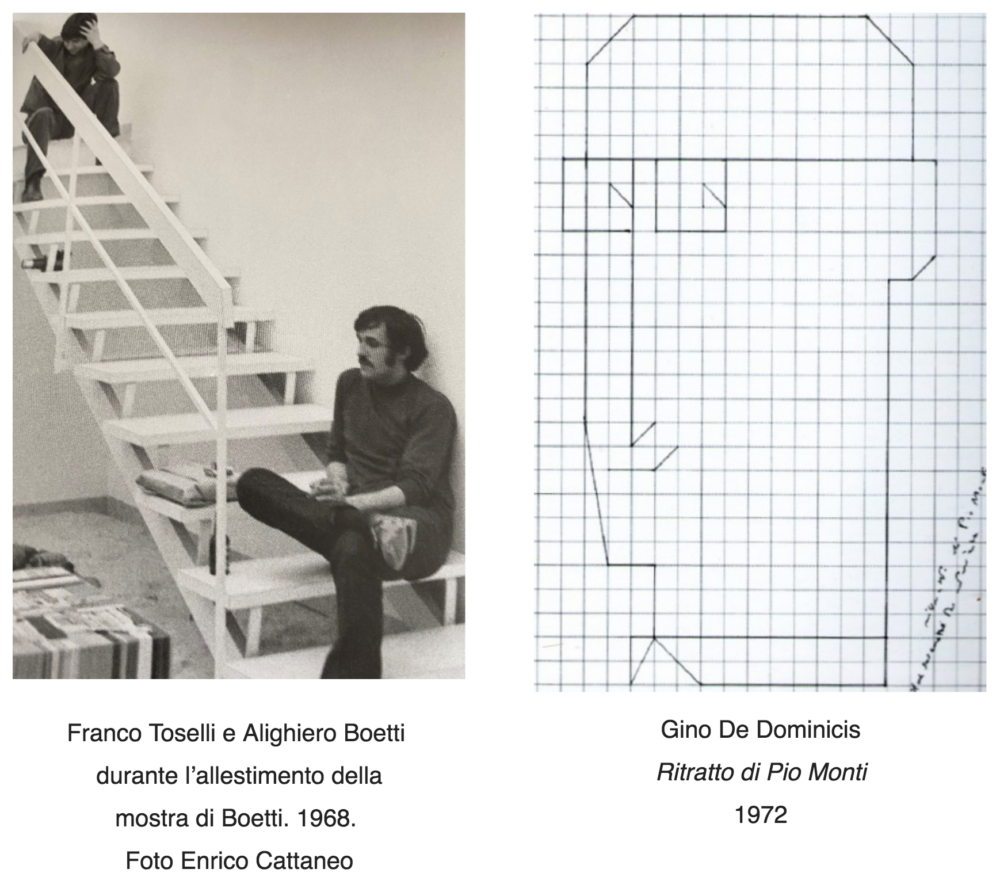

E l’epicentro propositivo e immaginifico di quella Milano fu indubbiamente la galleria di Franco Toselli, recentemente “immortalata” da un libro (ora attendo di vedere il libro postumo, Le Mie Mostre, suppongo altro capolavoro), certamente il più documentato, di Germano Celant, appunto Le gallerie Toselli. Non perché Toselli fosse Gagosian con decine di sedi, ma perché durante il suo percorso ha cambiato diverse location. E dove ogni sabato arrivava da Bari Angelo Baldassarre, ingegnere e costruttore edile, collezionista accanito. Che prendeva il wagon-lit il venerdì sera per arrivare alle nove in galleria da Toselli, dove immancabilmente acquistava un’opera.

Angelo, come la maggior parte dei collezionisti, era un malato grave d’arte. Un alcolista dell’arte, direbbe Charles Saatchi. Poi a pranzo con Franco Toselli e il pomeriggio da Françoise Lambert, altro suo riferimento. E la sera ancora il wagon-lit per essere a Bari e in famiglia la domenica e per vederlo magari passeggiare sul Lungomare. Un altro popolare personaggio dell’arte fu Duccio Soresi, generoso notaio di tutti noi. Appassionato sostenitore di Alighiero Boetti con i cui enormi tappeti aveva ricoperto le pareti del suo ossequioso studio notarile. E poi Riccardo Tettamanti, silenzioso visitatore e sostenitore di tutte le gallerie propositive dell’epoca (Inga-Pin, Lambert, Apollinaire). Ma su tutti i collezionisti, quasi ombra di se stesso, dominava la figura ieratica e mitica di Giuseppe Panza di Biumo, apparentemente inaccessibile, sempre in viaggio tra Los Angeles, New York, Milano.

A New York, sapendo del suo arrivo, i galleristi restavano ore sulla porta di ingresso ad attenderlo, Leo Castelli andava spesso a prelevarlo in aeroporto. Senza Panza di Biumo e Tony Shafrazi avrebbe chiuso la sua galleria, mi confessò Leo Castelli, poi vi spiegherò perché. Giuseppe Panza di Biumo fu l’antesignano del collezionista che acquistava in silenzio tutta la mostra e oltre: avrebbe acquistato anche l’anima dell’artista, se avesse potuto. Poi subito dopo di lui il grande Charles Saatchi, il gallerista guida e faro di tutti gli acquisti per circa un ventennio. Una sua attenzione o un suo giudizio facevano la fortuna o la disgrazia di un artista.

Nella Milano degli anni ’70 faceva spesso la sua comparsa affannosa ma illuminante, soprattutto da Franco Toselli, Pio Monti, il mercante da autogrill, che caricava la sua station wagon di quadri di ogni genere e li disseminava nelle campagne lombarde, romagnole, pugliesi a commercianti o piccoli imprenditori che Pio trasformava in collezionisti fanatici ed entusiasti e che talvolta lo omaggiavano di salumi, fiaschi di vino, prosciutti ma anche con chili di tartufo nero che poi impestavano del loro profumo la sua macchina per giorni e giorni. Spero di trovare il desiderio e le memorie per scrivere un Amarcord su di lui, parlando soprattutto dei nostri tanti viaggi nel mondo insieme, perché Pio aveva una vita immensa, generosa e misteriosa.

A lui debbo il mio primo viaggio a New York, offertomi negli anni ’60, in un volo economicissimo e tutto compreso organizzato dall’ACI di Macerata. Un viaggio memorabile. Una prosperosa e danarosa proprietaria di un ristorante condotto insieme al marito a Parma, fu trasformata da Pio in una accanita sostenitrice di Gino De Dominicis. Le fece acquistare oltre venti opere di Gino, mentre il marito per ogni acquisto della moglie si regalava un dipinto di Guccione. Era curioso vedere l’ampio ristorante trasformato in una galleria d’arte, con una lunga parete dedicata a Gino De Dominicis e in corrispondenza quasi speculare vedere altrettante opere di Guccione davanti a quelle di Gino. Un imperdibile braccio di ferro intellettuale tra marito e moglie.

E questa signora acquistava solo da Pio, venditore porta a porta, e solo Gino De Dominicis. Pio Monti è stato il maggior sostenitore di Gino De Dominicis, dal 1968 al 1980. E il miglior conoscitore delle sue opere, checché se ne dica o vadano dicendo gli esperti successivi e le malelingue. Pio fu il primo e tutti quanti vennero dopo, e spesso in malo modo. I cosiddetti esperti fanno ridere davanti alla competenza di Pio Monti su Gino De Dominicis e su Emilio Prini, altro snodo nella vita artistico-culturale di Pio. Poi si potrà dire che il gusto di Pio Monti ha allargato troppo le maglie e per generosità è degenerato. Ma vi assicuro che negli anni ’60-’70 aveva un occhio invidiabile. E il suo percorso lo dimostra.

Per tornare al libro di Germano Celant sulle gallerie Toselli, con le sue minuziose ricostruzioni degli eventi e delle mostre di quegli anni in tutta Italia e con le memorabili immagini di Giorgio Colombo (e talune, ma di cui non ho l’autorizzazione a pubblicare, di Ugo Mulas, specialmente una supersexy immagine di Carla Lonzi in minigonna e calze a rete che porgeva la mano, per un baciamano a Luciano Fabro, nel 1969, vera provocazione femminista dell’epoca), per me, che ho vissuto quei tempi e frequentato quei personaggi, è un’emozione indescrivibile. Rivedere i tanti amici perduti, Chiari, Boetti. De Dominicis, Nagasawa, Mattiacci, Nigro, John Baldessari ecc. sfogliando questo catalogo storico, per me è una emozione indicibile. Grazie Germano per questo regalo indelebile. Tu e nessun altro saresti stato il solo curatore capace di ricreare lo spirito della Milano anni ’70.

Per tornare al libro di Germano Celant sulle gallerie Toselli, con le sue minuziose ricostruzioni degli eventi e delle mostre di quegli anni in tutta Italia e con le memorabili immagini di Giorgio Colombo (e talune, ma di cui non ho l’autorizzazione a pubblicare, di Ugo Mulas, specialmente una supersexy immagine di Carla Lonzi in minigonna e calze a rete che porgeva la mano, per un baciamano a Luciano Fabro, nel 1969, vera provocazione femminista dell’epoca), per me, che ho vissuto quei tempi e frequentato quei personaggi, è un’emozione indescrivibile. Rivedere i tanti amici perduti, Chiari, Boetti. De Dominicis, Nagasawa, Mattiacci, Nigro, John Baldessari ecc. sfogliando questo catalogo storico, per me è una emozione indicibile. Grazie Germano per questo regalo indelebile. Tu e nessun altro saresti stato il solo curatore capace di ricreare lo spirito della Milano anni ’70.

Tony Shafrazi, artista e consulente dello Scià di Persia e di Kamran Diba

Tony Shafrazi, già grande gallerista e mercante internazionale, allora era un artista concettuale iraniano, arrivato da New York che cercava spazio e visibilità. Era un’anguilla. Imprendibile e senza sapere esattamente cosa volesse, ad ogni incontro ti sgusciava dalle mani. Dopo un lungo soggiorno milanese, senza aver realizzato alcuna mostra ma con un curioso libro concettuale, Moogambo, pubblicato da Franco Toselli, tornò a New York. Dove diventò famoso, e credo che andò anche in prigione per alcuni giorni. Per aver spruzzato con uno spray sul mitico dipinto di Picasso Guernica, la scritta KILL LIES ALL (La bugia uccide tutto).

Tony Shafrazi era un vero artista anarchico e contro corrente. Un vero incendiario dell’arte. Ma poi con il tempo abbandonò l’idea di imporsi come artista concettuale per proporsi come mercante. Erano i tempi in cui Farah Diba, moglie dello Scià di Persia, e suo fratello Kamran Diba, a Teheran stavano realizzando uno dei più famosi musei di arte contemporanea al mondo. E grazie a Kamran, che io ho conosciuto bene, un importante architetto, padre dell’architettura neomodernista in Iran prima della Rivoluzione, ma anche illuminato appassionato d’arte, entrò in scena Tony Shafrazi, suo conterraneo di New York, come consulente e fornitore di opere per il costruendo museo di Arte Contemporanea.

Kamran Diba, attivo negli Usa e in Europa come architetto, chiese a Tony di trovare sul mercato importanti opere dell’Espressionismo astratto e della Pop Art e successive, in USA e nel mondo. E Tony Shafrazi svuotò il magazzino di Leo Castelli dai Rauschenberg, Jasper Johns e tutta la Pop Art e raccolse il meglio dell’Espressionismo astratto. Sempre opere di altissima qualità, che ora giacciono non so dove in quale magazzino di Teheran. O forse sono esposte, ma io le ho perse di vista. A questo proposito Leo mi confessò un giorno, forse enfatizzando l’aiuto di Tony, che senza di lui sarebbe stato costretto a chiudere la galleria. Perché Tony Shafrazi, con un budget illimitato, acquistava generosamente da tutte le gallerie di New York (Sonnabend, Pace, Paula Cooper, John Weber ecc.). Diventando, in pochi giorni, il più ricercato mercante della Grande Mela.

Ed è stato Tony Shafrazi la vera mente del museo di Teheran, qualsiasi cosa si voglia far pensare oggi. Museo che, se lasciato in vita, sarebbe diventato il più rappresentativo Museo di Arte Contemporanea, soprattutto dal dopoguerra, oggi al mondo. Da quell’esperienza è partita l’idea di diventare gallerista e mercante. E in poco tempo Tony, con le prime esposizioni di Keith Haring e Basquiat, si impose come gallerista di primo piano nella New York fine anni Settanta. Per poi chiudere la sua carriera, dopo una esperienza entusiasmante, nel 2014. Forse per stanchezza o perché le cose a New York e nel mondo stavano cambiando. Per oggi basta. Nel prossimo Amarcord parleremo ancora della Milano anni ’70 e dei suoi fermenti di femminismo nell’arte e di altro. A presto. Spero.

Per scrivere a Giancarlo Politi:

giancarlo@flashartonline.com