Hybrid Archipelago fornisce una mappatura provvisoria, consentendo un confronto tra le diverse pratiche artistiche sviluppate delle giovani generazioni italiane all’estero. La rubrica cerca di trarre alcune conclusioni che potrebbero essere rilevanti per la scena artistica contemporanea muovendosi nelle riflessioni degli artisti, tra ricerche spesso parallele ai luoghi dove hanno deciso di trasferirsi sviluppando una mappa in divenire nella quale confluiscono i saperi.

Questo mese mi confronto con l’artista Lorenzo Lunghi; nato nel 1993, vive e lavora tra la sua città natale, Milano, e Ginevra. La ricerca di Lunghi nasce da un processo in cui l’attività creativa si sviluppa ripensando e modificando gli oggetti e i sistemi produttivi. Attraverso lo studio dei fenomeni sociali e del “fai-da-te” tenta di scomporre la funzionalità dei dispositivi per generare possibili errori e comportamenti inaspettati. Sabotare diventa un processo che porta l’uso standardizzato degli oggetti a un nuovo stato di autonomia e di anomalia, una strategia di resistenza all’oggettualità viziata.

Ho trovato la tua mostra Mal di pancia, nello spazio non-profit AN/CO, un’anatomia perfetta del momento che stiamo vivendo. Un’esasperata narrazione nella quale i sintomi dell’ansia dialogano con uno stato contemplativo. Puoi parlarcene?

Vorrei parlarvi di un racconto che ho letto e penso sia stato molto importante a livello emotivo per la costruzione di questa mostra: Can you sound like two thousand? di Jota Mombaça.

Mombaça ha scritto un racconto dove vede l’ansia come una bussola, uno strumento di navigazione che ha un ruolo importante nelle sue decisioni. L’idea di parlare dell’ansia come strumento mi ha piuttosto colpito. La patologia intesa come un “difetto” viene in qualche modo ribaltata, diventa qualcosa di irrazionale ma anche di predittivo, un sensore.

Mi piace pensare che il mio lavoro, e il conseguente “Maldipancia” che mi fa venire, abbia lo stesso imprinting, una sensazione dei tempi che stiamo vivendo.

I materiali che scegli per realizzare i tuoi lavori non sono mai casuali, a tratti esilaranti; è quasi una strategia di mimesi quella che utilizzi. Come arrivi a selezionare un oggetto comune – dal caramello ai trasformatori – per dirottarlo, trasformarlo?

I materiali che uso sono spesso influenzati dalla mia personalità digitale. Non sono casuali ma calcolati perché nella mia bolla algoritmica DIY ci sguazzo, ordino online cose che tante volte non utilizzo nemmeno! Questa scelta è esilarante! Subisco me stesso in fondo. Quello che intendo è che mi lascio trasportare degli acquisti online, dai cookies, dai video su YouTube che mi trascinano in un baratro di interessi inattesi e terribili. In qualche modo la vedo come una performance.

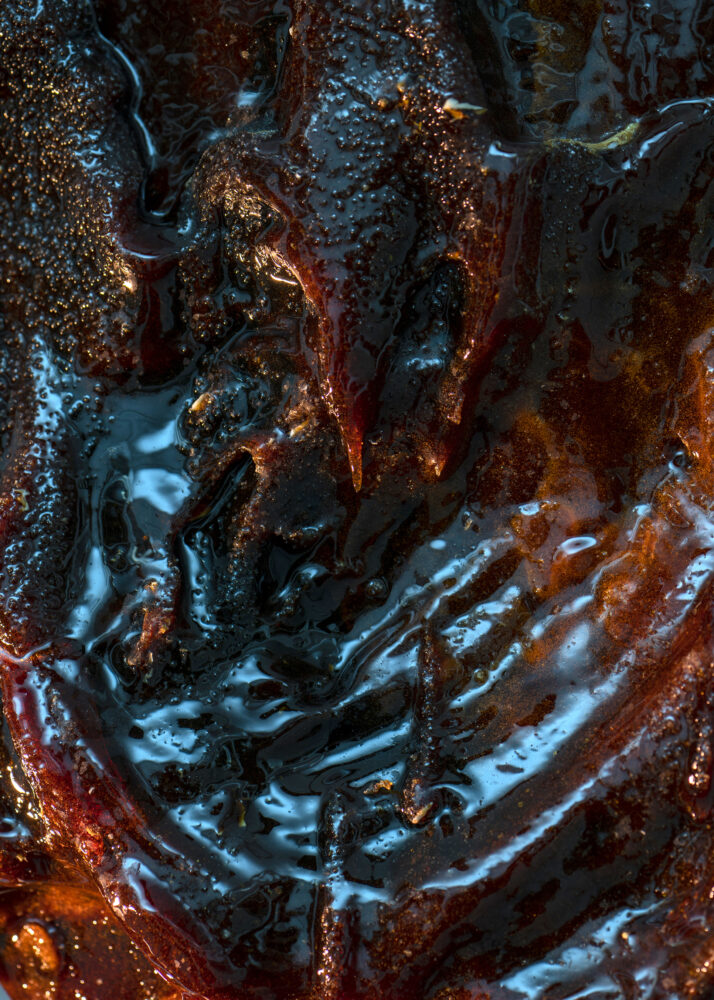

Sicuramente nella scelta iper-teorizzo il significato di ciò che uso. Il caramello è un materiale soggetto al suo tempo, mi interessa proprio per questo. Si degrada in un batter d’occhio, si scioglie e si deforma al nostro sguardo, ma è tanto bello e dolce non appena lo si incontra. Chissà perché sono finito pasticcere! È esilarante il capitalismo, sicuramente lo è.

Per progetti futuri sto pensando a un approccio differente. Mio nonno mi ha insegnato ad arrangiarmi e a cambiare la funzione degli oggetti “poveri” e forse giocare con l’algoritmo mi ha un po’ stancato; però, forse, è inevitabile. Non ne posso fare a meno.

Ci sono delle strategie di rappresentazione che evolvono, utilizzi questo confine per attivare un processo quasi mistico. È evidente anche nell’atto performativo; è come se ti appropriassi di rappresentazioni distorte, ossessionanti, che galleggiano nell’etere. Come si inserisce il tuo stile in questa pratica?

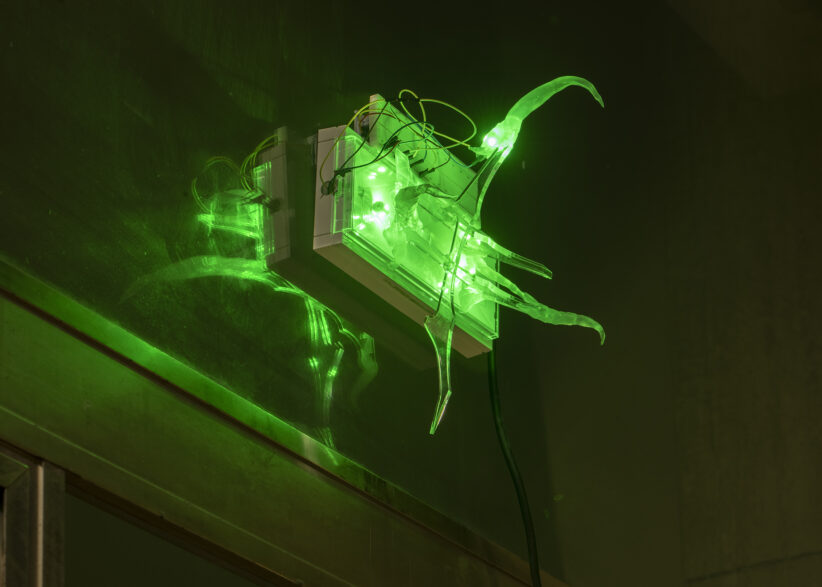

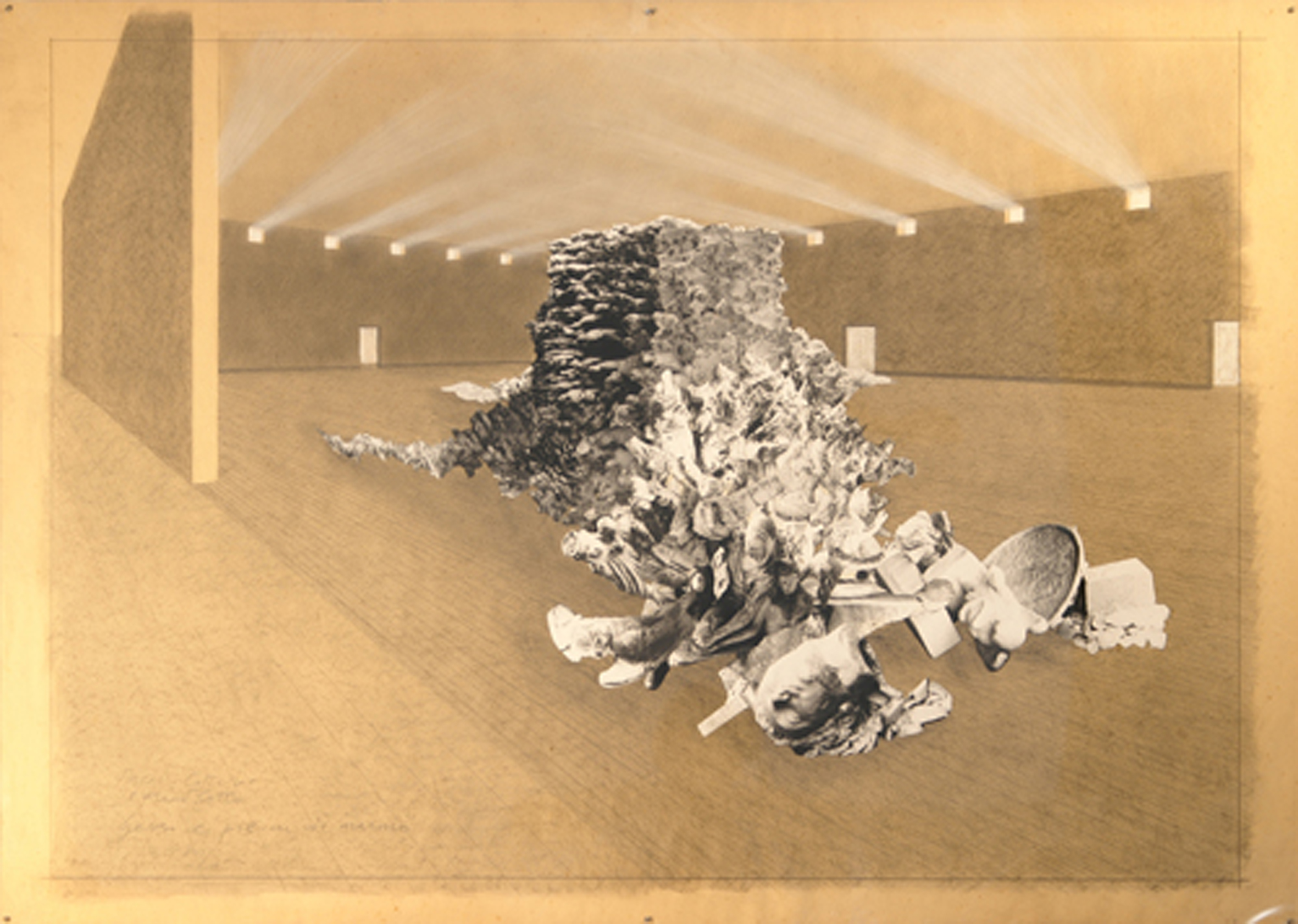

Osservare qualcosa che si scioglie, si deforma e si degrada è per me una sorta di incantesimo di condensazione emotiva, proietto in quella scultura, in quella performance il mio malessere. La performance Slepping bag – che ho presentato per la prima volta a Basilea nello spazio no-profit Giulietta e poi da AN/CO – è stata per me, che la vivevo in prima persona, un’esperienza intensa, da tachicardia. Mi sono messo nei panni di un personaggio paranoico, che indossa un sacco a pelo simil militare con le gambe e si aggira nello spazio espositivo e in strada con dei microfoni che sentono il mondo in un altro modo, in una forma ultra-fisica. Convertono gli ultrasuoni, le onde elettromagnetiche e la luce in suoni udibili riprodotti con delle casse portatili all’interno del sacco a pelo. In un certo senso, questi microfoni filtrano il mondo in una narrazione complessa di sé stesso, io faccio altrettanto nelle mie sculture e nei miei esperimenti.

Se vogliamo parlare di stile allora posso confidarti che non c’è, è improvvisazione, e non pensavo che mi avrebbe fatto questo effetto.

La narrazione è tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Viviamo in un periodo in cui la verità e la finzione diventano tutt’uno, ricreando un altro presente in divenire. Le credenze popolari contemporanee possono affermarsi a partire da speculazioni sul web, come le fake-news e le cospirazioni correlate. Parlami della tua ricerca.

La mia ricerca è un complotto nato dall’infodemia, un eccesso di informazioni, indirizzato inconsciamente e calcolato dalla mia personalità digitale.

Le immagini e le parole rimasticate di continuo in una big filter bubble mi hanno guidato nel raccontare le debolezze della mia personalità. Tutto ciò che ho accumulato in questo periodo potrebbe essere stato influenzato inavvertitamente. Fake news, blog e meme hanno creato un sottobosco di parole viziate. Sono viziato come un oggetto indirizzato.

Il racconto della libertà su internet e dei servizi gratuiti si concretizza nel nostro lavoro gratuito e in un divario sociale sempre più crescente. Un servilismo volontario per i “padroni”, per chi possiede realmente gli strumenti che utilizziamo.

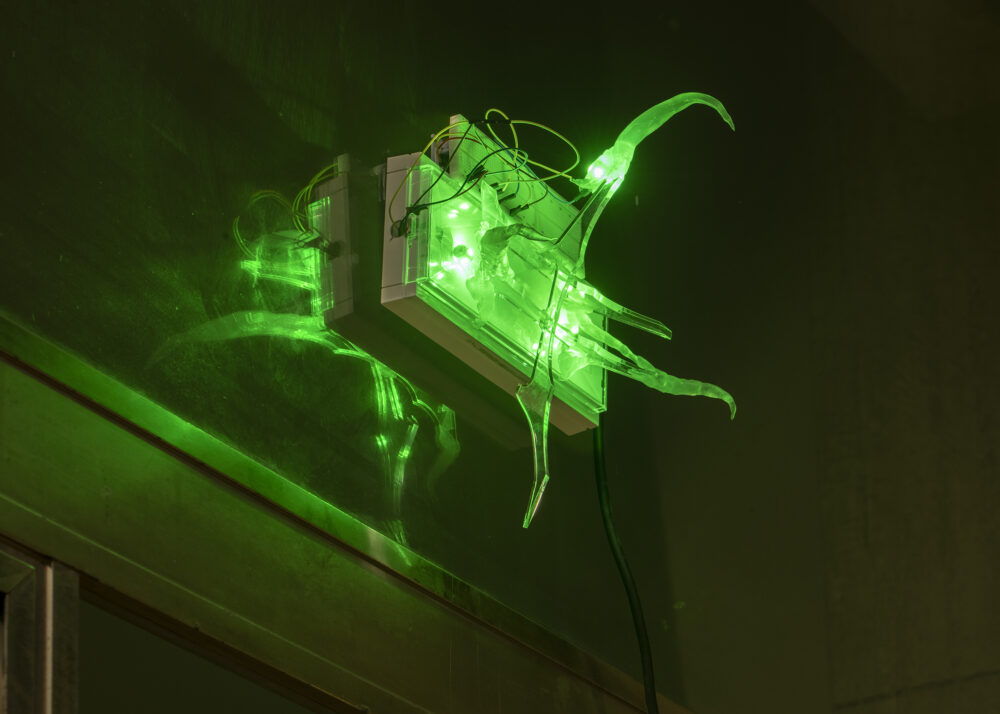

Nel mio lavoro la rielaborazione dell’oggetto tecnologico non è una feticizzazione di questi sistemi e immaginari, ma la volontà di una narrazione preoccupata.

Attraverso una decodifica emotiva cerco di rendere patetico il loro design, la loro estetica e la loro narrazione verso l’idea di una sincerità degli strumenti. Per provare a sventrare la narrazione, il mio tentativo è una ricerca di consapevolezza narrativa di certi sistemi, per resistere al dominio e riappropriarsi delle narrazioni, degli strumenti e dei simboli ignoti.

Uso molto la narrazione e tante volte è l’oggetto stesso a raccontarsi, si libera nel suo sentire computazionale e razionale per essere estremamente sensibile, emozionandosi piangendo. Il design non è più funzionale in questa prospettiva. Il design piange.

Potrebbe essere un design di segno opposto producendo in negativo e non in positivo?

Di fatto sono gesti deboli e stanchi, non più eroici, contro l’abilismo tecnocratico, contro il progetto di una purezza e di una superiorità computazionale, nella spontaneità di un fare empatico, emozionato e sensibile.

C’è una responsabilità di significato? Come sta cambiando l’ambiente dell’arte per via della pandemia? Come sarà alla sua conclusione?

Sinceramente, l’ambiente dell’arte che conosco in Italia è sempre in evoluzione, è precario, è senza futuro. Non ci sono aiuti, ci si aiuta solo tra indipendenti, tra squattrinati. Ma non voglio essere totalmente pessimista, per quanto mi riguarda sto cercando di instaurare dei rapporti sinceri. Delle coabitazioni temporanee, spesso senza finanziamenti, sono difficili da portare avanti, ma ci si prova. Nell’estate del 2020 ho organizzato una mostra che si chiamava Erbacce, non aveva nessuna pretesa e l’idea era quella di stare in un orto portando dei contributi per l’economia dello stesso. Era più che altro un modo per stare insieme agli artisti più vicini, quelli che avevo incontrato negli anni. Per quanto riguarda il futuro, non lo so, forse lo posso predire solo con l’ansia come Jota, ma forse lo tengo per me, non va sempre detto tutto.

La tecnologia contemporanea è onnipresente e offre una memoria apparentemente infinita ma allo stesso tempo gli aggiornamenti in divenire e l’incombente obsolescenza fanno sì che le persone perdano costantemente l’accesso alle immagini e ad altri contenuti. Cosa ne pensi?

Una volta Eva Marisaldi mi ha detto che l’unica soluzione a questa domanda era stampare sempre tutto con una stampante. Non l’ho ancora fatto!

Miguel Benasayag, nel libro La tirannia degli algoritmi, avverte del grande pericolo rappresentato dal ruolo crescente dei big data e degli algoritmi nel decidere i contorni delle vite individuali e la direzione del mondo. Quanto l’intelligenza artificiale è un tema rilevante per la tua ricerca?

In Nuova Era Oscura James Bridle ci parla dei lati nascosti della tecnologia che alimenta la macchina del capitale, che si lascia sempre più guidare da algoritmi di predizione. Algoritmi direzionati al profitto come quelli dell’azienda Epagogix, che scrivono per noi sceneggiature di film che avranno sicuramente successo; oppure gli algoritmi impazziti e perversi di Youtube o di Amazon che producono terrificanti playlist video per bambini, prodotti spam degenerati e oggetti come t-shirt autogenerate da un utente presumibilmente maschilista e violento ma in realtà totalmente automatizzato. Tutto questo schifo ci scandalizza ovviamente.

Viviamo costantemente sotto il potere di algoritmi che ci indirizzano anche a delle scelte radicali e polarizzate. Conseguentemente esprimiamo sui social la nostra indignazione per dei problemi X e giochiamo il loro gioco. Per chi stiamo lavorando? Chi fa soldi con le nostre emozioni direzionate Finché non scardineremo il fatto che l’indignazione e la rabbia non vanno espressi nei mondi paralleli resteremo sempre poveri e arrabbiati con noi stessi.

Attraverso questo “conato autistico di reintegrazione”, come direbbe Ernesto De Martino, si rimane intrappolati in un’incomunicabilità delirante, in teorie del complotto nate dalla paranoia per ciò che non viene compreso appieno o perché non se ne hanno i mezzi culturali.

Di questi grandi argomenti mi interesso ai fini di una personale “autodifesa digitale” e se dovessi consigliare un libro sarebbe Anime elettriche del gruppo Ippolita.

Chi sono stati i tuoi maestri?

Mio nonno, Federico Pagliarini, Eva Marisaldi e Riccardo Benassi.

Concludendo la conversazione, ci presenti la scena dell’arte contemporanea di Ginevra?

Ginevra è una città molto attiva; le politiche di aiuto cantonale a spazi-off e le cooperative come la Ciguë aiutano giovani curatori e artisti a fare e avere uno studio condiviso e uno spazio espositivo da gestire.

Oltre a gallerie e spazi istituzionali come il CAC Centre d’Art Contemporain, che ha ultimamente organizzato la Biennale de l’Image en Mouvement, ho vissuto proprio le realtà indipendenti.

Ginevra è una città che negli anni Novanta aveva molti squat ma dopo la chiusura del Rhino il clima delle occupazioni è mutato. Sicuramente si percepisce ancora un mood in cui, in una città così internazionale e legata al progresso scientifico, alcuni spazi d’arte mantengono una spontaneità viva e un’idea di cooperazione e di autogestione.

Ve ne presento solo alcuni: in una palazzina che si affaccia sul fiume Rodano c’è L’Usine, un centro sociale a più piani al cui interno c’è uno spazio d’arte che si chiama Forde, poi vi è ÀDuplex vicino alla stazione Cornavain e infine vorrei parlare di Limbo, un artist-run space itinerante con cui ho collaborato per una mostra. L’estate scorsa hanno organizzato un progetto espositivo a Porteus, un luogo con una storia pazzesca: doveva essere una prigione ma attraverso l’occupazione è diventato un centro culturale. Tra case e spazi che dovevano esser distrutti per lasciar posto a palazzine o carceri ho passato dei bei pomeriggi di sole con gli amici.

Questo contenuto è stato realizzato da Camilla Boemio per Forme Uniche.

https://www.instagram.com/zenzerata/