Marito e moglie è il titolo della mostra, a cura di Luca Zuccala, che si apre giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 19 presso gli spazi della Galleria Monopoli di Milano. Per la prima volta Giovanni Frangi e Michela Pomaro decidono di esporre insieme confrontando i loro linguaggi, diversi nell’impostazione ma di comune affinità elettiva. Di seguito il testo di Luca Zuccala presentato in occasione della mostra milanese.

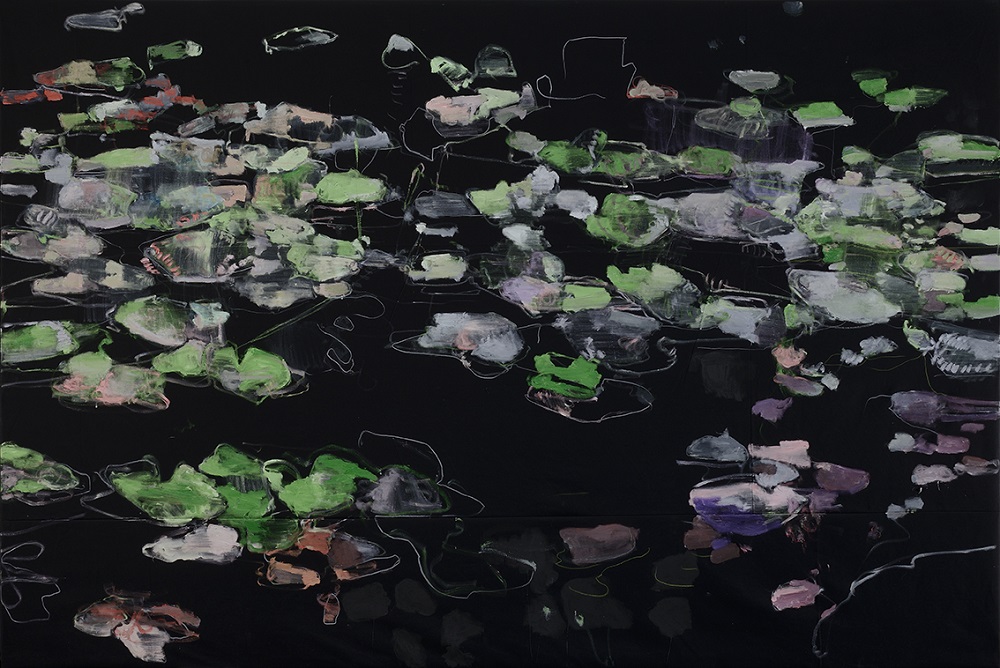

Le monumentali nature fossili di Giovanni Frangi saturano il tempo dei microcosmi urbani di Michela Pomaro, orizzonti cittadini astratti nella trama del colore. Marito e moglie, due mondi poetici antitetici che solo in una doppia e banale, ma non retorica, maniera potrebbero risolversi: nell’arte e in amore, o quello che più o meno entrambe le cose vogliono valere, tangenze di elezioni di passi comuni e sensibilità di valore già scandite, sentite, antiche, sfiorate, attese, affini. Due sfere di pensiero sublimate nell’opera che trovano conciliazione nella notte delle comete, nella polvere più o meno ancestrale di queste. Se l’eterno metamorfico della natura concepita dalla mano intelligente di Giovanni va da sé, in qualsiasi temperatura e screpolatura di senso la si vuole intendere, e spalanca dimensioni attraverso quelle lentiggini di acqua, quei semi di sabbia, quegli spasmi liquidi che lasciano sospendere il creato in una traccia tangibile che si solleva da terra, le composizioni di Michela cristallizzano i pensieri di un Paese nel tempo attraverso un lavoro certosino di intelaiatura, metodo, ordito, adagiato sulla terra, nella topografia urbana intrappolata dalla trama scalare del colore. Strato su strato, come gli universi di Giovanni del resto. Entrambi raccolgono e proiettano simbolicamente porzioni di piano, siano finestre antropizzate che ritagli minerali, l’una come una sorta di pala d’altare, verticale, che si impone e ci impala, tanto quanto precipita e richiede di addentrarsi, farsi sfiorare, per affiorare. L’altra come un ritratto da posare più delicatamente sopra il letto nello studiolo, come una tenera tessitura a ricamo da tenere con cura. L’opera dell’uno si muove e fa da fondo, sfondo, dell’altra. Un impasto di intenti, visioni e orizzonti tangibili palesi palpabili in mostra. Le Heliconie di Giovanni sono matrici fitomorfiche filtrate dalla sapienza di una mente musicale che sinfoneggia uno spartito composto di rintocchi di foglie, fusti, steli, stami, sepali, fittoni. Di ninfa, linfa fluida, di blu e verdi lucidi, di tagli di vita e di clorofilla che cola, che dissolve l’amplesso su più fronti e spande il sapore degli umori di latte nei racconti filanti. Michela sfrangia, ordina, quadra, semina a fila. Sorgono gli spaccati urbani, simbolicamente resi essenziale dalla geometrie optical delle trame e dalle compartecipazioni sature, presenti, del colore, che sposa e riverbera i tappeti dello studio di lavoro e pensiero, elaborazione del dato raccolto. Le sintetiche urbanizzazioni umane, di costume e cultura locale, figurano come densi dedali di vie rigenerate attraverso un modulo standardizzato. Sono il frutto di giornali, riviste, magazine, carta di vita vissuta, tattile quotidianità, collezionati da amici e conoscenti in giro per il mondo e silenziosamente stesi, piano su piano, foglio per foglio, uno sopra l’altro sulla tela. Un arazzo dal vociare stropicciato su cui sono state rese le fondamenta dell’opera intera. Sopra le pagine, le casette. Moduli astratti che si rincorrono nella ripetizione. L’urbano ordito che si astrae nella reiterazione dell’elemento domestico e attraverso la giustapposizione della materia, e poi del colore, stabilisce rapporti differenti e differenti chiavi di lettura. In mostra i lavori di Michela si susseguono senza sosta alla doppia parete del salone, rimbalzandosi alle pupille, incastrandosi uno via l’altro, città dopo città. Parlano i bordi dei tessuti di pregio utilizzati per amalgamare il reticolo cittadino e i lembi di giornale che chiosano ripiegandosi su se stessi nel senso, scollinando sul fianco dei margini. Una periferia dell’opera che assume un valore centrale, nevralgico alla comprensione stessa. Lì dove scorrono fiumi di parole, titoli, occhielli, catenacci, immagini rubate dalla banalità del fatto, si palesano chiavi di lettura, tessere di un diagramma dalla pasta universale, comune da mondo a mondo. Non importa da dove giungono precisamente quei continenti di lettere, di inchiostro, di carta. Così per le nature naturanti di Giovanni, intuite da ogni ciglia di corteccia, nell’ovunque dell’incavo al tutto, Urpflanze. Ci preme la loro trasposizione di valore, la trasfigurazione simbolica di senso. I lavori di Michela sorgono come ogni città, strada e casa dalla terra, dalle radici altre, per poi essere elaborate da lontano, nel complesso, nel mosaico di tessere di colore che giocano con la fruizione, ricezione, dell’occhio. Diverse da Giovanni nella presa, ma rilegate legate lette insieme come una costellazione, che dalla pelle di una città o dal “paradiso” di una pianta volano verso firmamenti più lontani, affini, nella sensibilità di un sentire comune nella feconda fusione d’insieme. Tra marito e moglie.