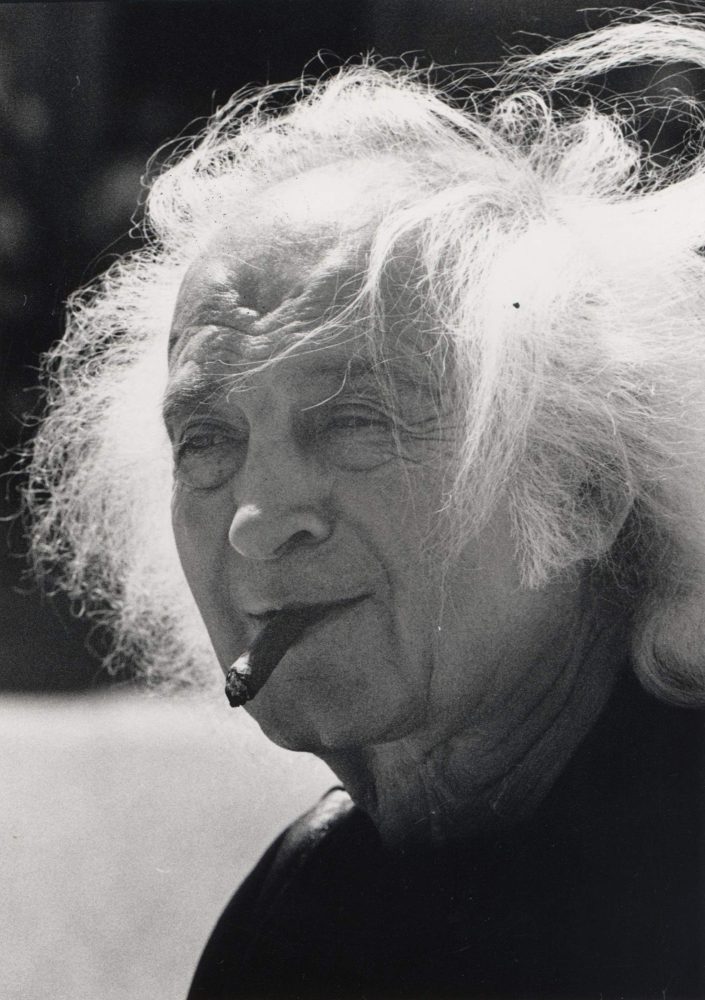

Fino al 7 settembre Palazzo Reale ospita una grande retrospettiva dedicata a Mario Giacomelli nel centenario della nascita

Fin dagli esordi, l’opera di Mario Giacomelli si riconosce per una tensione interiore che la rende più affine alla poesia che alla documentazione visiva. In un’epoca in cui la fotografia tendeva a essere sinonimo di realismo oggettivo, Giacomelli ne stravolge radicalmente il linguaggio. Per lui, l’immagine non è mai pura rappresentazione del reale, ma espressione soggettiva, veicolo di emozioni, poesia. Il suo è uno sguardo profondamente umano, mai giudicante.

Innamorato dell’umanità, Giacomelli ne coglie la fragilità, la tenerezza, l’inquietudine, senza mai cercare di correggerla o idealizzarla. I suoi scatti non rincorrono la perfezione formale: al contrario, la sfidano. Sono immagini “sgrammaticate”, volutamente imperfette, capaci di parlare un linguaggio più sincero, più diretto, più intimo. Come un poeta con le parole, Giacomelli costruisce le sue fotografie attraverso immagini sfocate, negativi sovrapposti, movimenti mossi, imperfezioni volute e cercate. Queste fotografie non illustrano meccanicamente la poesia: la incarnano.

Una voce nuova

Il suo lavoro rompe gli schemi, ma proprio per questo conquista la critica, che riconosce nella sua ricerca una voce nuova, autentica, in grado di trasformare la fotografia in una delle più alte forme di poesia visiva del Novecento. “L’Archivio gioca un ruolo essenziale nella restituzione critica di un autore la cui eredità è ancora oggi materia viva di ricerca e ispirazione, permettendo alle generazioni presenti e future di avvicinarsi a Giacomelli non solo come a un grande fotografo, ma come a un artista che ha saputo parlare con la luce, al cuore del Novecento e oltre“, afferma Katiusha Giacomelli.

Il percorso espositivo si apre con le serie Per poesie e Favola: la prima è un’esplorazione dell’interiorità visiva, mentre la seconda indaga forme fisiche e plastiche. In entrambe, la fotografia diventa uno strumento di introspezione. Seguono le fotografie ispirate ai versi di grandi poeti, italiani e internazionali, a partire da L’infinito di Giacomo Leopardi. Realizzata tra l’86 e l’88, la serie nasce grazie all’incontro di Giacomelli con le teorie del fotoracconto e del montaggio per immagini di Luigi Crocenzi. Il colle di Recanati, con la sua siepe che “il guardo esclude”, diventa nella fotografia una soglia simbolica: da un lato ci mostra superfici solide e impenetrabili come muri, strade, pietre, dall’altro visioni astratte, ottenute con effetti di mosso o doppia esposizione. Un’alternanza che traduce visivamente la poesia con un gioco di visione e offuscamento dell’immagine.

Leggerezza, sorrisi, vitalità

In Bando, serie composta tra il ‘97 e il ‘99 ispirata all’omonima poesia di Sergio Corazzini, Giacomelli articola un percorso ritmico di immagini disposte a croce, simbolo potente di passaggio e rinascita. Ogni scatto è il frutto di una lunga preparazione, in cui oggetti e frammenti vengono ricomposti in gesti quasi rituali, per poi dissolversi nella luce, trasfigurando il reale all’essenziale. Fulcro della mostra è la sala dedicata a Io non ho mani che mi accarezzino il volto, il cui titolo, tratto da un verso di Padre David Maria Turoldo, riflette il contenuto delle immagini: giovani seminaristi ritratti tra momenti di preghiera e gioco, sacro e profano.

Giacomelli ci offre uno sguardo nuovo su queste figure, solitamente percepite come austere e distaccate, restituendo invece una quotidianità fatta anche di leggerezza, sorrisi e vitalità. Una serie straordinaria, capace di aprire la mente su una realtà spesso stereotipata, mostrando la vita in seminario come un intreccio di spiritualità e umanità, colta con sguardo profondamente poetico. Ad affiancare questa serie, Scanno, nata nel borgo abruzzese omonimo, luogo frequentato da grandi maestri della fotografia come Henri Cartier-Bresson e Gianni Berengo Gardin. Tra le immagini risalta il Bambino di Scanno, oggi parte della collezione del MoMA di New York.

Specchiamenti e sovrimpressioni

Un’intera sala è dedicata al tema dell’amore e della memoria, con le serie Passato e Caroline Branson, ispirate ai versi di Vincenzo Cardarelli e Spoon River di Edgar Lee Masters. La prima nasce nell’anno della scomparsa della madre dell’artista, ed è un viaggio intimo nei luoghi dell’infanzia, affidato a una giovane parente come alter ego visivo. Nella seconda, Giacomelli rielabora scatti realizzati per un fotoracconto televisivo mai andato in porto, sovrapponendo immagini e moltiplicando i volti, in un gioco di specchiamenti e sovrimpressioni che rende visibile l’intensità dell’emozione più profonda.

La mostra indaga successivamente il dialogo tra Mario Giacomelli e il poeta Francesco Permunian, da cui nascono due serie fotografiche: Il teatro della neve e Ho la testa piena, mamma. In entrambe, l’immagine si intreccia con il verso poetico, trasformandosi in contrappunto visivo e amplificando le emozioni evocate dai testi. Le fotografie, segnate da sovrimpressioni e contrasti, restituiscono un mondo sospeso e introspettivo, in cui Giacomelli esplora temi esistenziali come tempo, memoria e fragilità.

Fugacità della felicità

A seguire, due serie della maturità, di estrema sensibilità artistica, commovente e sensibile ma di grande impatto, come un pugno nello stomaco del visitatore: Ninna nanna (1985–1987), ispirata a Léonie Adams, e Felicità raggiunta, si cammina, titolo tratto da una poesia di Eugenio Montale. In quest’ultima, l’artista riflette sulla fugacità della felicità, sempre sul punto di spezzarsi. In Ninna nanna, invece, si alternano scatti degli anni Sessanta e Ottanta, in un tempo che rimbalza avanti e indietro, mostrando la vecchiaia e la fragilità dell’esistenza. Volti segnati, gesti quotidiani e contrasti netti restituiscono una poesia, che accompagna la dissolvenza della vita.

A chiudere la mostra, Il canto dei nuovi emigranti (1984–1985), ispirata al testo poetico di Franco Costabile. Scattata in Calabria, la serie restituisce un Sud spopolato e silenzioso, abitato da assenze più che da presenze. Le immagini, dense di malinconia, raccontano di paesi semiabbandonati, pietre divorate dalla montagna. Un finale toccante, in cui lo sguardo di Giacomelli continua a interrogare la cruda realtà con la poesia.