Cos’è la scultura? Secondo Stefania Pennacchio è “materia attraversata dal sacro, gesto primordiale che plasma forme e presenze”. Ne discutiamo, poeticamente, in questa quarantesima puntata di Progetto (s)cultura.

La scultura: come vi siete incontrati?

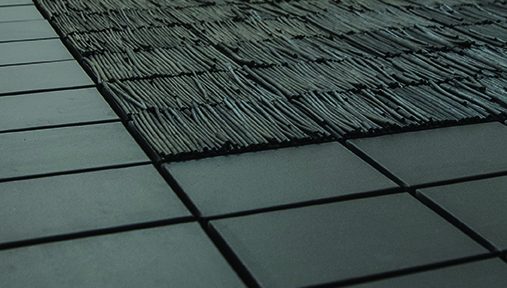

La parola è la mia prima fascinazione, la poesia è mia madre: un’eco sottile che prese forma nella pittura, per poi trasformarsi in materia viva. La mia origine è nella ceramica, una terra antica e fragile che conosco come la mia immagine nello specchio ma anche come costante ricerca ed esperimento infinito. Oggi, la scultura è il mio unico linguaggio, la sola voce attraverso cui cerco il mistero della forma – un’ossessione che mi avvolge e mi guida. Il colore, un tempo compagno di viaggio, si fa sempre più distante. Al suo posto, il bronzo prende il sopravvento, diventando la sostanza nobile e resistente in cui si intrecciano le mie logiche e i miei silenzi.

Chi sono i tuoi maestri?

Il Dio della Bibbia mi somiglia nell’amore fragile, nelle emozioni profonde a cui affido i miei dialoghi e i miei smarrimenti. Gli dono ciò che non sono stata, quel poco che basta a farlo sorridere. L’Aspromonte, Pantocrate, terribile e sacro, risuona nel mio sangue come rito ancestrale. Jo Pennacchio mi spiegava l’Odissea come una radice di famiglia, mappa segreta del riscatto e della conoscenza. All’inizio fu mio padre – corsaro contraddittorio, dio antico di coraggio e abbandono. Poi, il Professore Loschiavo: credeva in me prima che io potessi farlo. E oggi, Matteo Todeschini, mio assistente di studio. Il figlio mio d’arte e di vita, da cui imparo ogni giorno e a cui ogni giorno insegno.

E i tuoi compagni di viaggio?

Sveva, mia figlia, cresciuta accanto a me e con me – una bambina che si è fatta donna bellissima. Figlia di una circense errante, ha camminato città diverse, accanto a me, mano nella mano, allestendo mostre, tessendo incontri. A sette anni, grazie a Jean Blanchaert, ha presentato il Premio Michetti, un piccolo miracolo di luce in una vita di arte. Federica Cadamuro Morgante, mia art manager negli anni belli e difficili di Milano, compagna di lotte e di vittorie, presenza solida e gentile. Fulvia Toscano, interlocutore d’eccellenza, amica d’anima, ora una voce che accompagna e sostiene. Vassilis Vassiliades, pittore e poeta, con cui abbiamo intrecciato per anni dialoghi profondi sulla bellezza etica, un filo sottile e potente che attraversa il contemporaneo. E poi c’è l’urgenza, l’ossessione della materia, che è compagna silenziosa, fedele e invincibile di ogni mio gesto.

Un tuo collega, di cui non importa fare il nome, ha battezzato la scultura “un dispositivo per atti demiurgici”. Sei d’accordo con questa definizione?

La mia opera è soglia, varco invisibile tra i mondi. Non si mostra: evoca. Non orna: invoca. È materia attraversata dal sacro, gesto primordiale che plasma forme e presenze. Un atto demiurgico, dove la scultura non rappresenta, ma chiama all’esistenza. Chi la guarda non contempla, si trasforma. Diventa parte del rito, eco di un’origine perduta che ancora vibra nel mistero della forma.

La rivoluzione mediatica ha toccato anche l’arte. Di fronte a comunicazioni fulminee come i post, i reel o i tweet, anche chi, come gli artisti, era abituato alla complessità, ha cambiato prospettiva. Come essere “moderni” senza darsi allo spettacolo?

In un tempo che sfugge, io scolpisco il silenzio sacro. Non inseguo l’illusione del veloce, apro varchi segreti dove la forma respira, dove il tempo si fa preghiera. Essere moderni è dimorare il liminale, abitare il mistero della soglia, dove il nulla si fa presenza, e il mondo tace per ascoltare.

Vorrei affrontare una questione tra il pratico e il teorico: mentre realizzi le tue opere applichi meticolosamente quanto hai progettato o ti capita talvolta di cambiare direzione?

Non progetto nel senso tradizionale. Studio a fondo le tematiche, le interrogo, le ascolto. Lascio che maturino dentro di me, che diventino carne del pensiero, linfa del gesto. Poi traccio piccoli segni, disegni come preghiere, e mi abbandono alla materia. È un dialogo vivo: la forma si rivela nel fare, la direzione muta, l’opera nasce dall’incontro sacro tra il pensiero, l’intuizione e il mistero del divenire.

Una scultura di Consagra si intitola La materia poteva non esserci. Condividi questo pensiero? Quale è il tuo rapporto con la materia?

“La materia poteva non esserci” è un pensiero che rispetto, ma che non mi appartiene. Per me, la materia è presenza necessaria, è custode del tempo e del mistero. Nel bronzo, nella terra che cuoce nel fuoco, c’è un respiro arcaico che mi chiama. Ogni gesto è un rito, ogni forma nasce da un ascolto, da un contatto intimo, quasi sacro. La materia non è solo supporto: è soglia tra visibile e invisibile, tra umano e divino, tra memoria e profezia. La interrogo come si interroga un oracolo. Mi resiste, mi provoca, a volte si offre. Ma sempre mi costringe alla verità. Senza materia, non ci sarebbe rivelazione. Senza fuoco, non ci sarebbe trasformazione.

In effetti molti tuoi lavori sono terrosi, pesanti: non parlano di liberazione dalla materia, ma di continuità.

Sì. I miei lavori non cercano la liberazione dalla materia, ma l’ascolto del suo peso, della sua memoria, della sua voce arcaica. Sono terrosi, densi. La materia non viene sublimata, ma abitata nella sua verità più profonda. Non c’è frattura tra spirito e terra, ma una continuità antica, mitica, come se ogni forma custodisse una genealogia, una preghiera sepolta, una memoria che vuole tornare in superficie. La mia scultura nasce da lì: da quel nodo sacro tra carne e fuoco, tra polvere e eternità.

La maggior parte dei tuoi soggetti, persino gli elmi chiodati, rimanda all’elemento ctonio, all’eterno femminino.

Anche gli elmi chiodati, nella loro apparenza ferrea, custodiscono il sangue del coraggio di Pentesilea. Le mie sculture nascono dal grembo della terra, dove il sangue mestruale, il parto, la soglia della menopausa sono fili sacri di un telaio invisibile. Non ritraggo il femminile: lo incarno, lo interrogo e mi interrogo. Lo lascio agire nella materia come Ecate nella notte e nell’indagine psicologica dell’oltre, come Medea nel fuoco e nella crudeltà, come Arianna tra i nodi spezzati e la speranza di un nuovo amore che la riscatti. È lì, nel gesto che intreccia e ricuce, che si fonda ogni società e si inventa il futuro.

Questo richiama a sua volta il concetto di maschera: chi non la indossa, nel confrontarsi col divino, è destinato a soccombere. Perché la scultura è, le tue parole sono inequivocabili, confronto col divino.

La scultura è confronto col divino. Un varco, un rischio. Chi scolpisce non modella solo la forma, ma attraversa forze invisibili, dà corpo all’invisibile, scende dove gli dei parlano sottovoce. La maschera, in questo senso, non è finzione, ma sacro involucro, protezione rituale, mediazione tra l’umano e la dimensione dell’epifania. Senza maschera, si brucia. Senza ascolto, si soccombe. Per me scolpire è entrare in uno spazio liminale. Ogni opera è una soglia: chi la attraversa, deve saper reggere lo sguardo dell’assoluto.

Calando coi piedi per terra, in una società raffinata, estetizzata come la nostra le tue sculture, sovente antigraziose, sono un pugno nello stomaco. Qual è il tuo rapporto con il pubblico?

Amo chi mi riconosce, chi vede la verità senza paura, nella sua bellezza scabra, nuda, potente. Le mie sculture non cercano grazia o facile conforto, ma la forza cruda del reale, la bellezza che nasce dal confronto con la propria fragilità. Il mio pubblico è chi abita questa verità, chi accoglie il pugno nello stomaco come un risveglio, come l’inizio di un dialogo profondo, sincero, necessario.

E con la critica?

Loro sono importanti, anzi importantissimi. Sono i mediatori, amici indimenticabili e compagni di viaggio. Philippe Daverio ha intessuto nel mio fuoco la fiamma antica della trasformazione, dove la ceramica canta il tempo, e ogni crepa è un respiro di rinascita. Jean Blanchaert ha scorto nel profondo il mito silente che abita le mie radici, un intreccio di terra e memoria, una voce antica che vibra nel corpo. Angelo Maria Crespi ha danzato con il mio gesto, tra vuoto e forma, silenzio e rito, dove il fare diventa preghiera, e il tempo si fa respiro sospeso. Giorgio Calcara ha udito la voce sottile dell’anima che si fa scultura, una narrazione fragile e potente, un archetipo che si svela nel silenzio. Vittoria Choen ha svelato il cuore femminile che pulsa dentro la materia, l’intelligenza nascosta e profonda, il potere antico di trasformare il mondo. Ognuno ha donato uno specchio di luce, un filo di mistero da custodire, un dono che nutre la mia ricerca, un canto che rinnova la mia voce.

Che cosa pensi dei tuoi colleghi scultori?

Amo la verità. Quella che graffia, che non compiace. Quella che si fa carne, e non si vende. Non mi interessa chi indossa maschere lucenti per piacere al mercato. L’arte non è ornamento, è luogo sacro. Cerco anime nude, non superfici levigate. Cerco il fuoco, non il riflesso.

Alterni al lavoro in studio l’insegnamento della scultura. Se dovessi scrivere, come Rilke, una lettera a un giovane scultore, indirizzandola ai tuoi allievi, su cosa insisteresti?

Cambia mestiere. Perché questo non lo è, se non sei disposto all’umiltà, al sacrificio, al silenzio lungo come notti buie. La scultura è stanziale. Eppure ti chiederà di camminare molto, di attraversare deserti, di restare immobile nel corpo mentre lavori su di lei dimenticandoti di te. Annullandoti in lei. È una vocazione sacerdotale, offerta a un dio obsoleto, dimenticato, spodestato da nuove divinità: rapide, digitali, senz’anima. Ma la scultura sopravvivrà. Perché è figlia della terra, nata con il vento che leviga le rocce, con le nuvole che scolpiscono il cielo, con le onde che si frantumano sulla costa come urla dell’umanità che nasce o muore. Ama o uccide. La scultura è l’uomo, dall’inizio. È il gesto del dio sulla polvere. È la prima ciotola forgiata da una donna per contenere, per salvare. Disegnare nell’aria l’anima o Dio. Votati al disordine. Alla contraddizione. Alla povertà. Alla verità. Agli abbandoni. Ai corpi esausti. Agli abiti macchiati. Al non essere compreso. O, peggio, frainteso. Ricorda: il mercato è un mostro. Si nutre della tua anima. Non hai scampo. Sappilo. Dovrai scegliere. Fallo senza farti del male. Il tempo ti sopravviverà e forse sarai eterno. Sappi che non potrai sfuggire all’appuntamento col tuo destino. La Dea è totalizzante. Ti ha già scelto. Ti ha preparato a una vita dura, durissima, bellissima, ma spaventosamente vera.

A cosa ti stai dedicando, a cosa ti dedicherai?

A sognare. Ho un problema con i sogni. Ne ho troppi. E a volte li scambio per realtà. Ma li voglio. Li desidero con tutto il corpo. E allora si accende in me una forza sottile, ostinata – un tornado gentile, che conosce la strada. Cammino verso ciò che è già accaduto. Devo solo raggiungerlo. Sogno mostre come riti, specchi spietati e veri compagni d’arte che portano il peso della poesia e le sue armi d’amore e morte. Sogno amore: da dare, da ricevere – come pane. Ma più di tutto sogno verità e bellezza. Sogno l’arte come si sogna Dio quando non si ha il coraggio di nominarlo. Ma lui c’è. Ci abita. Anche quando fingiamo il contrario.