ITINERARIO GIARDINI n° 1

55a BIENNALE D’ARTE 2013

(ovvero: un grande futuro dietro le spalle)

#1 PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI o PADIGLIONE CENTRALE

#3 PADIGLIONI NAZIONALI AI GIARDINI SULL’ISOLA DI SANT’ELENA

___________________________________________

55a BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA 2013 – GIARDINI

Il Palazzo Enciclopedico

Dove:

Giardini, Castello – 30122 Venezia

Come arrivarci:

Dalla Stazione: Vaporetto Linea 2 diretto (direz. San Marco, Lido), fermata GIARDINI, 34 minuti

Apertura e Orari:

1 giugno – 24 novembre 2013

Orario: 10-18 (chiusura biglietteria: 17,30) chiuso LUNEDI

Biglietti:

intero € 25 (valido anche per l’Arsenale); ridotto (residenti, militari e ultra65enni) € 22/20. Previste altre riduzioni specifiche, singole o per gruppi; bambini sino a 6 anni, accompagnatori di invalidi, studenti di scuole primarie e secondarie coinvolti nei progetti educativi (cd. Educational): gratuito.

PRENOTAZIONI e info

Call center Hellovenezia 041-2424 (tutti i giorni 8,30-18.30), prevendita biglietti nei punti Hellovenezia a P.le Roma, Lido (Santa Maria Elisabetta), Tronchetto.

INFORMAZIONI

www.labiennale.org

Tempo medio di visita secondo Artslife: 5/7 h (di più, in una sola visita, vi sfido)

Quest’anno vedrò la Biennale in più riprese, come sempre, e in compagnia, come spesso mi accade, ma la novità è che, affascinata dalle sirene-vernici, riscopro un periodo festoso, anche se – per me – troppo stancante. Devo tornare più e più volte per godere di questa eccellente edizione che m’impone una particolare concentrazione per fornire un giudizio che abbia senso e che non sfiguri con i molti e molto autorevoli già di dominio pubblico.

Ciò che m’irrita di primo acchito è l’incremento di ben 5 euro del costo del biglietto d’ingresso rispetto alla scorsa edizione, un rincaro che francamente non trovo motivato, considerato l’incremento di pubblico e di padiglioni negli ultimi anni, e che rende per molti il tour più proibitivo.

Ma la Biennale è sempre cosa gradita e va omaggiata. Io ne sono una fervida sostenitrice e una sincera entusiasta e ritengo sia una opportunità da non perdere per avere un panorama dell’arte del globo in tutte le sue anomalie, peculiarità, identità, omologazioni e disparità espressive, come altrove non si riesce a documentare in maniera così efficace e concentrata, anche se, di necessità, limitata e parziale.

Via, quindi, con la consueta letizia del cuore, nel vialetto delle ormai multiple e stratificate rimembranze…

#1 PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI o PADIGLIONE CENTRALE

Il Palazzo delle Esposizioni ospita la mostra di Massimiliano Gioni, “Il Palazzo Enciclopedico”, di cui ormai tanto s’è detto. Riassumo brevemente l’incipit: Gioni si interroga su quale sia l’ambito dell’arte oggi e nel XX secolo (l’era delle “avanguardie”), se è vero che i settori che ne delimitano qualifiche e funzioni siano quelli della cultura visiva più aulica, riservata ai fantomatici addetti ai lavori in ogni senso (sia tecnico sia speculativo) o non piuttosto anche quelli che certificano la creatività a livello antropologico-cultuale e biologico-clinico. Perché dovremmo scartare il prodotto artistico che proviene dai mondi poco esplorati dello sciamanesimo, dei gruppi etnici o religiosi conclusi, dei malati di mente, degli occultisti, degli autodidatti e financo dell’artigianato artistico?

E, ancora (e, forse, più ancora): se un artista può utilizzare praticamente qualsiasi oggetto/forma naturale, tecnologico, artificiale, recuperato, trovato per esprimere la propria poetica e declinarla in opera d’arte, perché un critico dovrebbe limitarsi all’arte canonica nel momento in cui desidera parimenti esprimere una propria visione dell’arte?

Se ci si pensa bene, le domande che ricorrono in questo stanco Occidente a proposito di arte non sono più: cosa è arte o a cosa serve arte, paiono quesiti secondari alle nostre menti deboli e scivolose; ma piuttosto, dove è arte, chi dovrebbe giudicare cosa è arte e cosa no, a che serve il giudizio critico? L’ultimo campo, quello della rissa, in cui ancora eccelliamo.

Gioni, astutamente, conserva il lieve metro del viandante (o meglio dei plurimi vocianti di cui è costituito il variegato mondo delle arti visive) e, in certo senso, “rigira la frittata”. Questo è lo stimolo del Nostro: volevi una manifestazione in cui non vi fossero più i confini della critica, i legacci della codificazione accademica, le strettoie del mercato impositore, la schiavitù del nome? Desideravi maggiore libertà di considerazione dell’oggetto artistico in sé? Non anelavi forse alle provocazioni – posto che le ultime si sono esaurite, si può dire, cinquant’anni fa con una breve risurrezione in quel di Londra una ventina d’anni dopo -, l’ultima risorsa del nostro stanco meditare intorno alle urgenze dell’arte e ai suoi accessori?

E io ti accontento:

1) catturo l’immaginario collettivo con la figura del dismesso Marino Auriti, colui che gli statunitensi chiamano folk-artist o artista autodidatta il quale coltivò nel secondo dopoguerra l’utopia di un museo che ospitasse ogni manifestazione del sapere umano, una novella torre di Babele, che come questa, non verrà mai costruita. Del progetto rimane un modellino in scala di rara bellezza che oggi è ricoverato in quell’American Folk Art Museum così apprezzato da Gioni durante la sua residenza newyorkese.

2) Lo chiamo a far pivottare intorno a sé a una miriade di personaggi dalle provenienze più disparate sia geografiche sia cronologiche, così aprendo agli scribacchini del settore il facile file della wunderkammer che solletica tutte le penne e fa un po’ grand tour, un po’ objet trouvé (e piace ancor più ai giornalisti cool e ai tuttologi che straparlano del potere delle immagini). Malgrado ciò, l’arte occidentale è ancora di gran lunga la più rappresentata.

3) Date le premesse “povere ma belle”, assai corrette politicamente, mi azzardo ad annoverare fra i partecipanti interi gruppi delle più varie liturgie, dall’Oriente all’Europa del Nord, sino alle Americhe, disadattati in cerca di fama e disadattati che la fama trovarono (e per questo solo sono ricordati), ambigui autori di trattati teosofici o chiari professori degli albori della psicanalisi, collezionisti oscuri che fecero della loro ossessione il dogma di un’intera esistenza, epigoni esauriti della solarità magnificente e munifica del collezionismo aulico del Rinascimento.

4) Invoco come numi tutelari i Santi Decadentisti (con un pensiero devoto a Joyce, padre di tutti noi) che aprirono il ‘900 sotto l’auspicio terrifico della morte dell’ultima propaggine del Sacro Romano Impero a favore della rinascita dolorosa di una qualsiasi forma di Umanità intellettuale e colta alle prese con se stessa per la prima volta nella storia della civiltà.

5) Circoscrivo l’analisi a quasi soltanto arte d’Europa (e sue maggiori “colonie”) e piuttosto ne allargo i confini temporali sino a indietreggiare di un secolo e mezzo.

6) Decreto con ciò che l’arte Occidentale, così come l’abbiamo conosciuta per millenni, quale aspirazione a una mìmesis della Natura o a un’interlocutoria liaison fra il mondo dell’astrazione e quello del fenomeno, è morta. E’ possibile che dopo questa teoria di inconciliabili personaggi si volti definitivamente pagina e, soprattutto, la si finisca di perdere tempo prezioso.

7) Giustifico finalmente la mia personalissima visione intorno a come concepire una mostra curatoriale in Biennale e ripropongo al pubblico l’unica teoria poietica possibile: solo una profonda preparazione e una cultura di grande solidità permettono a pochi, anzi pochissimi, di superare l’empasse della critica occidentale e il favore del pubblico al medesimo tempo. E questo si deve a una rara capacità di selezione delle opere (sembra cosa semplice, ma è la più ardua di tutte) che lascia dietro di sé ogni polemica sui partecipanti, se siano o meno nuove occasioni per un mercato che non conosce più limiti o costituiscano invece la fine dell’era del ben godi per cui tutto ciò che si autodefinisse arte, per il solo fatto di essere ospitato in qualche Istituto culturale con l’imprimatur di un dicastero o una soprintendenza e l’avvallo scontato e distratto di una pletora di cosiddetti “esperti”, era accetto. Ora, se si vuol parlare del “nuovo”, bisogna conoscerlo. Non si dia più alcuna improvvisazione.

Per me, figuriamoci, una mostra così impostata è una vera meraviglia, un sollucchero, una casetta di marzapane di Hansel e Gretel. Lascia anche quella punta di malinconia (lacrima di coccodrillo, disperazione dopo il fiero pasto?) che devono aver provato i nostri bisnonni asburgici all’alba di un’era catastrofica, ma terribilmente innovativa, come la nostra. Il presentimento che qualcosa di davvero inevitabile stesse per succedere e che avrebbe cancellato per sempre il modo di intendere vita e cultura, storia e società negli anni a venire.

Questo al netto di necessarie detrazioni, soprattutto nella seconda parte della mostra (all’Arsenale) dove il filo conduttore si fa un poco più debole e prende a volte il sopravvento la necessità di far quadrare il cerchio con artisti più allineati e meno potenti dal punto di vista evocativo e contenutistico. Ma è davvero piccola pecca, se per una volta si può scoprire qualcosa che avvince per lungo tempo e titilla sensi e intelletto ormai adusi a qualsiasi “evento” visivo. Qui c’è davvero un magnifico compito in classe (in una classe, però, di eccelsi).

Gioni, il Lionello Venturi d’inizio III millennio, e non lo sapevamo.

Lunga è la strada da compiere, devo marciare.

Nella prima sala ci s’imbatte nella presentazione per la prima volta in Italia del Libro Rosso di Carl Gustav Jung, dove lo studioso annotava e descriveva per immagini archetipiche i sogni autoindotti, una sorta di trattato gnoseologico intimo a cui pose fine dopo sedici anni di esperienze psichiche (e psicotiche) a seguito della frattura con Freud. Troppo seducente per non essere annoverato fra i miti eponimi di questa rassegna, si presenta sotto ogni punto di vista come un oggetto fondativo che informerà di sé tutto il percorso successivo. Poiché ben poco si può dire dal punto di vista artistico, dato che assomma stili i più eclettici, dal medievalismo dei codici miniati all’art nouveau nella decorazione immaginifica, ci si può perdere nei meandri dell’inconscio con estrema libertà. In effetti, come meglio iniziare se non con un manifesto così autorevole dell’autodidatta in arte?

Parlando di importanza dell’attività onirica in arte, si contempla con trasporto il ritratto di André Breton eseguito da René Iché, scultore della prima metà del Novecento, amico fraterno del sostenitore del surrealismo che propugnava la liberazione del nostro immaginario personale attraverso la réverie. Di fatto, questa maschera del volto, il cui calco è preso in pieno sonno, sembra avvicinarsi alle più note maschere mortuarie, infondendo così la profonda inquietudine che una fase d’inconsapevole libertà possa essere assimilata alla suprema liberazione…

In questa linea ”surrealista” d’avvio mostra, ben si colloca anche l’opera dell’architetto Walter Pichler che contesta le vittorie del modernismo imperante sino agli anni ’60 per cantare il contributo ineludibile dei materiali più diversi e innovativi e della componente emotiva e persino cultuale della costruzione delle abitazioni per l’uomo. Le sue opere fungono da oggetti di aggregazione per un “tempio privato”, tanto che, malgrado i successi numerosi in Europa e in America, si ritirò in una fattoria isolata dove l’ossessione fu dare ricovero a tali “talismani”.

Ed ecco al centro della grande sala la performance del Leone d’Oro Tino Sehgal come miglior artista, di stanza a Berlino ma di origini indiane. Arcinoto per i moltissimi premi ormai al suo attivo e per le pregnanti azioni che hanno dato nuovo vigore all’arte delle performances, impedisce a chiunque di riprendere il proprio lavoro (anche se a me è scappata, incolpevole, una ripresina che non pubblicherò, perché è giusto così), con ciò dando nuova connotazione al senso di un’azione artistica collettiva. Il tema è, come di consueto, la trasmissione orale del sapere e la sua irriproducibilità attraverso la parola scritta e l’immagine. Non c’è titolo per quest’opera. Attori dalle potenti capacità vocali ed espressive si scambiano suoni allusivi, ritmati, musicali. I ruoli cambiano, le posizioni anche, i timbri pure e le intensità con loro… Quest’arte delicata ma totalizzante non guarda altro che all’essenza del significato della conoscenza e della necessità di essere umanità consapevole e partecipe di un progresso più attento alle reciproche individualità.

Infischiandomi del percorso a sale numerate, immediatamente perdo cognizione dei passaggi logici per trovare però un’unità formale così stretta fra tutti gli artisti e tutte le opere presenti in questo Palazzo delle Esposizioni che preferisco, anche qui, mantenere il mio ritmo, convinta che il mio piccolo pubblico ne sarà soddisfatto.

M’infilo quindi nella sala attigua dove trova ordine la bella collezione di pietre (rocce “affettate” dalle meravigliose concrezioni interne…) di Roger Caillois, fondatore con altri del Collége de Sociologie, dopo la grande rottura con Breton, in cui si studiava particolarmente il ruolo del sacro nella vita quotidiana. Le pietre parlano dell’aspetto giocoso e sovrabbondante della natura, nelle loro venature cangianti si possono rinvenire paesaggi, scritture arcane, arabeschi medio-orientali. La collezione conta oltre un centinaio di esemplari e constata un atto creativo involontario della Natura che confina con quello volontario e strutturato dell’artista. Qualcuno storcerà il naso di fronte a ciò che – necessariamente – non è prodotto umano, ma è chiaro che qui si vuole definire un milieu culturale secondo cui la predisposizione verso la “passività” dell’arte possa travalicare verso un’arte automatica che avrà propaggini, di lì a poco, anche nelle arti performative come nell’art brut.

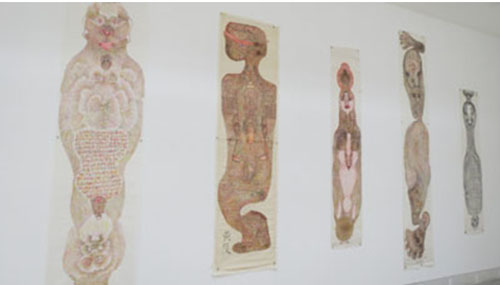

L’operaia nell’industria della gomma Guo Fengyi (Xian, Cina 1942-2010) abbandonò il lavoro a 39 anni per una forma acuta di artrosi. Il dolore si calmò solo praticando la disciplina Qi Gong, che mira a controllare l’energia vitale. Nel 1987 inizia a disegnare freneticamente a seguito di una visione avuta durante la stesura del suo diario, una produzione di oltre 1000 opere a inchiostro che la donna sosteneva essere solo un’estensione dell’attività spirituale arrivando a negare la paternità stessa del suo lavoro. Non so giudicare, senza coordinate, questi terapeutici tratti affascinanti (alcuni bellissimi). Benché, anche senza sovrastutture, devo dire che impressionano. Molte di loro fanno già parte dell’importante fondo d’Art Brut di Losanna e avranno più eco a seguito di questa mostra. Meritano senz’altro.

Un’altra collezione qui presente, organizzata fra il 1932 e il 1937, è quella dell’etnologo e fotografo viennese Hugo A. Bernatzik, che durante una spedizione nel sud-est asiatico e in Melanesia trovò sorprendenti i disegni delle comunità tribali incontrate in viaggio. Si tratta di veri e propri scarabocchi, di sovente eseguiti da chi non aveva alcuna dimestichezza con carta e matita. La tradizione orale che diventa scritta (sulla terra o sui tessuti) e riportata coattivamente su foglio. L’astrazione è “delegata” perlopiù alle donne (tessitrici), mentre uomini e sciamani si dedicano alla riproduzione del corpo umano. Questo importante corpus venne utilizzato negli anni ’30 dai teorizzatori della superiorità di un popolo colto ed evoluto nei confronti di genti percepite come lo stadio primitivo nell’evoluzione della civiltà.

Il concetto di catalogazione emerge prepotente anche nel lavoro del gerosolimitano Uri Aran (1977), che però, malgrado l’ordine meticoloso del display, non mostra una consequenzialità di cernita. Oggetti da scrivania e da lavoro confliggono con souvenir di viaggi esotici o semplici detriti. Ma quest’arte burocratica si esalta nel leit motif di una vita di sottomissione alla dittatura dell’ufficio: i biscotti al cioccolato, evasione e premio di sudditanza, ritmano con costanza le accumulazioni ironiche e lievi. Il tentativo di mettere ordine in una vita lontana dalla naturalità. Molto interessante e da osservare con attenzione.

E ancora in questa stanza dai mille collezionismi, ecco la raccolta dei disegni Shaker (letteralmente “Quaccheri agitanti”) intenti a preparare il secondo avvento di Cristo sin dalla loro costituzione nel 1771 in Inghilterra e rapidamente sviluppatisi in terra d’America in New England, Ohio e Kentucky. Il voto di assoluta povertà e castità impediva il godimento dei beni terreni e proibiva ogni genere di manifestazione artistica, tuttavia è singolare che nel quarto decennio dell’800 sedici fedeli stabilirono che attraverso il segno grafico che si snodava dalle loro penne fluiva la parola di Dio e si trasmettevano al popolo di Cristo visioni di esseri celesti palesati in fase di trance attraverso di loro. Talché queste stupefacenti opere non sono mero decorativismo ma una prova del forte legame di Dio e dei Suoi emissari con la comunità degli avventisti.

Villaggio Shaker di Hancock, Pittsfield, Massachusetts

Si pasce della cultura tradizionale e popolare anche l’opera dello svizzero Jean-Frédéric Schnyder (1945) che utilizza l’ironia come forma di autoanalisi e sfida. L’ossessione per i temi banali produce decine di quadri dal medesimo soggetto nel tentativo (riuscito) di far dimenticare il contesto oleografico del suo Paese: montagne, devozione, alpeggi fioriti, lindi borghi, cultura medioevale e classica… tutto diventa oggetto di derisione e di sfottò, con uno stile pulito e curato, ma dissacrante.

Ben migliore è la prova del nostro eccellente Domenico Gnoli (1933-1970), anch’egli trasportato dalle proprie ossessioni. Senonché, qui, la maestria è totale e il talento anche. In queste sale troveremo alcune fra le rare concessioni al fantastico del grande illustratore-scenografo affascinato dal minuto particolare del quotidiano. La serie What is a Monster? (1967) si ricollega a quel surrealismo che permea tutta la mostra gioniana, qui declinato da un epigone isolato ma suggestivo.

Da diversa ottica si osserva il lavoro singolare di Paloma Polo (1983) che analizza non solo il legame fra progresso scientifico e imperialismo nel corso del ‘900 ma lo sintetizza attraverso una serie di immagini rappresentative di macchinari e strutture temporanee utilizzate dagli scienziati nelle loro spedizioni. L’intento è di mostrare il lavoro degli operai e della manodopera (spesso coatta) che mai è menzionato nei rapporti dei viaggi di studio, ma anche denunciare la poca oggettività dei risultati ottenuti. Se è difficile arrivare a tali conclusioni solo con l’osservazione dell’opera, tuttavia questa è assai godibile e ben disposta nel piccolo spazio diviso con il nostro Gnoli.

Sempre nel segno del (di-)segno e dell’ossessione sfrenata, si colloca anche l’opera di Evgenij Kozlov (1955), che fra i dodici e i diciassette anni, compulsato dalla vita comunitaria negli appartamenti costretti di San Pietroburgo (Leningrado, allora), sfoga la sua adolescenziale necessità di misurare le proprie giovani forze con il sesso femminile (e con il sesso) in un diario di immagini erotiche dedicato a tutta l’umanità presente e futura. La mano è già allenata alle prove di copiatura dall’Antico all’Hermitage, ma è l’immaginario che la fa da padrone, con un’ingenuità e un’inventiva che commuovono. Singolare, anche se, onestamente, qui mi sfugge la necessità di quest’opera in rassegna se non nel solco di un “buon primitivo” che occhieggia un po’ ovunque. Del resto, è anche vero che questo artista fa parte del ristretto circolo dei “grandi maestri solitari”, unico russo nella “galleria delle ossessioni” ricostruita da Gioni e Cattelan.

Stessa carica sensoriale, stesso sarcasmo, ma qui in artificio e in negativo allocati, si trova nelle opere di Andra Ursuta (1979), che dileggia le sue origini rumene e racconta di una sofferenza interiore di difficile composizione. Le sue case di bambola sono teatrini con scenografie che rappresentano l’infanzia dell’artista nella casa natia della poverissima Transilvania. L’intento apotropaico pare fallire, la disperazione e il trauma rimangono e la terapia non funziona. Struggente.

Kohei Yoshiyuki (1946) è testimone, nei primi anni Settanta, di un incontro sessuale in un parco di Tokyo: una coppia sdraiata fra gli alberi è circondata da inquietanti spettatori. Colpito dalla scena permeata di ambigua perversione, cerca in ogni modo di ritrovarla negli anni successivi, addentrandosi del mondo torbido e notturno del voyerismo. Il risultato è un volume di scatti in parchi giapponesi sul tema dell’osservare e dell’essere osservati, pubblicato nel 1980 e subito ritirato per lo scandalo suscitato. Ripubblicato nel 2007 mostra immagini sgranate e frettolose, riprese agli infrarossi per evitare all’artista di essere notato, di innegabile potenza e forza. La morbosità è nella composizione dei gruppi, nel taglio agitato, nei contorni sfocati e nebulosi, nell’apparente freddezza dei soggetti.

Il surrealista dei nostri giorni Diego Perrone (1970) s’incunea in questa manifestazione a pieno titolo: la citazione del passato è garantita, la rielaborazione formale del soggetto in modalità immaginifica e personalissima anche. La cifra di Perrone ruota intorno all’ossessione (anche qui) di non contrastare il portato della cultura italiana del ‘900 ma di riconsiderarla in chiave onirica, quasi fosse un inesauribile bagaglio di ispirazioni. In questo senso vanno lette le due potenti forme antropomorfe a guardia della XVIII sala di quest’ispirata rassegna. Due ancestrali deità di difficile attribuzione in quanto nikai o sirene o financo arpìe. O forse solo acroteri di un tempio contemporaneo. Sotto l’egida di Wildt.

Straordinario contraltare alla composta classicità perroniana, è la mano nervosa ed esitante dell’argentina Varda Caivano (1971), uno dei migliori trouvailles del Palazzo Enciclopedico. Le sue opere, anche per come sono costruite, sembrano sempre non finite, imperfette. La tela mostra ripensamenti anche tecnici, viene rivoltata, costretta, allentata. Il colore abbonda ma è poi grattato dalla superficie anche in modo violento. Il risultato sembra indifferente rispetto al “procedimento”. L’effetto è davvero spiazzante per queste notevoli tele senza qualifica.

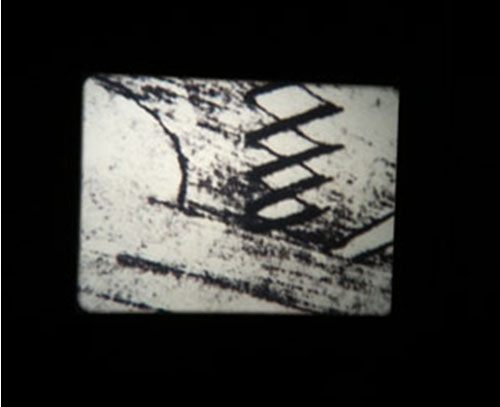

In una saletta sconta, campeggia nel buio il bellissimo filmato di Tacita Dean (1965) che ripercorre morbidamente i segni ispirati da un graffito dell’abbazia di Santo Domingo de Silos nella Spagna settentrionale. Il disegno è di un amico frate con cui la Dean frequentava la messa settimanale da bambina. Tenuto nascosto per anni nelle pagine di un libro, riemerge e diventa il ritratto del suo autore, scandagliato, così come si desidera approfondire un’anima per trasmetterne i contorni, attraverso una lenta carrellata che ne percepisce gli intimi decori, quasi fosse una vecchia incisione o un manoscritto prezioso. Notevole, davvero.

Nel solco della collega rumena, il danese Henrik Olesen (1967) cerca la sfida attraverso la ricomposizione di un diario quotidiano fatto di vessazioni e soprusi nei confronti dell’omosessualità. Importante è il suo lavoro su Alan Turing, lo scienziato britannico perseguitato per le sue preferenze sessuali. Per la Biennale dipana un panorama di lacerti familiari in cui emerge e si codifica l’immagine del padre-padrone e la dicotomia fra filiazione e autogenerazione. Olesen cerca di scardinare i dogmi di una cultura forzata e ormai antistorica attraverso la denuncia di un sistema al limite della patologia.

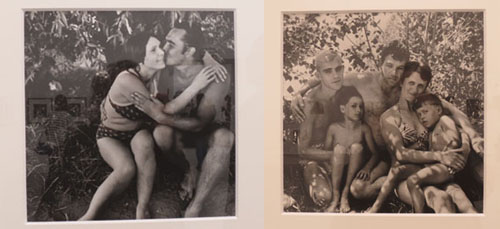

Ai drammi dell’esistenza trova una soluzione meno conflittuale e, forse, anche più appagante Nikolay Bakharev (1946), cresciuto in orfanotrofio, indi operaio metallurgico prima che scoprisse la fotografia. Diviene ritrattista e documentarista per conto di una società mineraria di una città della Russia centro-meridionale e frequenta alla fine degli anni ’70 la spiaggia del posto alla ricerca di nuovi soggetti anche per arrotondare lo stipendio. I suoi ritratti sono freschi e spontanei ma eseguiti con maestria e introspezione non comuni. Diventano lo spaccato di una società povera ma non infelice anche nella costrizione: la spiaggia, unica libertà concessa per un popolo sottomesso alle regole di una società moralista e chiusa.

La ceca Anna Zemánková (1908-1986) è un’odontoiatra che abbandona la professione per il matrimonio. Traferitasi a Praga nel 1948 in piena restaurazione comunista, procede con una vita ordinata e tranquilla. Ma la depressione l’assale alla fine del decennio successivo e il figlio artista, par alleviare il suo stato di prostrazione, le regala una scatola di colori che scatena una frenesia inspiegabile. La donna si sveglia all’alba di ogni mattino per dipingere e disegnare anche tre ore consecutive, dopo di che passa alla quotidianità della vita familiare. Benché i disegni di queste ore febbrili fossero, a detta dell’autrice, frutto di automatismo, possiedono alcuni stilemi della cultura figurativa della terra d’origine e indicano il passaggio, inconsapevole ma solido, della tradizione e della storia culturale in una mente che ha la necessità di esprimersi per guarire dal male di vivere.

Nella medesima sala è la grande e bella installazione della praghese Eva Kotátková (1982) che sembra proporre un contraltare di riflessioni alla connazionale dirimpettaia. L’artista analizza i sistemi disciplinari ed educativi di scuole, prigioni e cliniche psichiatriche secondo un procedimento che mira a enucleare gli ostacoli e i vincoli per dar voce alle velleità libertarie degli occupanti delle strutture. In quest’opera, utilizzando la grande installazione e altri media come la performance, l’artista collaziona le urgenze dei pazienti e le isola rendendole preziose possibilità di riflessione e compartecipazione al dolore altrui.

Si passa quindi nella sala dei teosofi, per così dire, impegnati a organizzare in un sistema razionale ciò che razionale non è. Aleister Crowley (1875-1947) è il mago-occultista-stregone (artista e scrittore) che influenzò i mille rivoli dell’irrazionale del ‘900 fino alla psichedelia e al flower power. Fra le molte imprese mistico-antroposofiche, Crowley decide nel 1938 di rivisitare i tarocchi e procede in tal senso con l’aiuto dell’artista Frieda Harris la quale esegue l’opera sotto gli stretti dettami del Maestro, con impronta fortemente déco. Il pantheon simbolista di Crowley trova così complessa sistematizzazione e rinnova in chiave moderna sia dal punto di vista della forma che dei contenuti uno strumento della tradizione millenaria dello spiritismo e della magia.

Perfetto in questo contesto, l’ottimo James Lee Byars (1932-1997) per il quale vivere è arte e l’artista deve divenire opera d’arte. Grande viaggiatore, rimane molti anni in Giappone di cui ammira la perfezione formale sia nell’apparente semplicità del gesto sia nella rappresentazione delle arti visive, in particolare il Teatro Nō e la calligrafia. Dallo Zen costruisce una poetica fatta di gesti episodici e azioni effimere in cui riflette su morte e perfezione (due temi fondamentali della sua ricerca). Oro e materiali nobili rimandano alla sontuosità del teatro giapponese ma anche alla purezza della ricerca e alla sua assoluta universalità. In questa rassegna, due stele in marmo dorato indicano l’essenzialità dell’astrazione simbolica alla base di ogni sviluppo artistico e creativo posteriore. Eccellente.

e The figure of the Question of Death (1987-1995)

Sempre in questa sala, trovano luogo i bei video in 35mm di Melvin Moti (1977) che si appunta nell’osservazione di piccoli fenomeni naturali, di meraviglie inaspettate ma alla portata di tutti. Si tratta di una casualità della bellezza che è indifferente all’oggetto da cui scaturisce. Interessante tema dell’involontarietà dell’arte e della possibilità di percepire frammenti di creatività entro dati fenomenici che all’apparenza non parrebbero per questo essere disposti. Così si legga in particolare il video Eigenlicht che mostra la straordinaria pulcritudine di pepite di uranio nel loro mortifero lucore. Magnifico.

Assolutamente singolare l’iperrealismo dell’americana Ellen Altfest (1970), la cui maestria ossessiva rasenta la crudezza e, persino, il disgusto. In particolare nei piccoli quadri di nudi maschili, dei quali ritrae una porzione particolare e limitata, proprio per appuntare l’attenzione sul lacerto, sul frammento, importante quanto e più del tutto, perché più rivelatore e intimo. Molti mesi occorrono per completare queste tele, perché non esiste possibilità di errore e non può essere omesso alcun particolare anche il meno attraente. Sulla scia di un intenso espressionismo di sostanza, si giunge quindi all’opposta riva della minuta adesione alla realtà, sino alla più fedele imitazione della stessa.

In questa rassegna, i posti d’onore sono per le donne pittrici, vien da dire. E non sarà un caso che due Leoni d’Oro alla carriera sono andati a Maria Lassnig e Marisa Merz, due eccellenze dalla vita intensa come la loro arte, qui esposte in un’unica sala.

L’austriaca Maria Lassnig (1919) procede in una sorta di espressionismo simbolico che prende l’avvio dall’arte del suo fecondo Paese, ma che subito declina nell’analisi e nella psicanalisi dell’atto creativo. Tema ricorrente è il proprio corpo, immaginato, sognato, campo su cui intervengono immaginazione e fantasia. L’artista è preda di una cosiddetta “consapevolezza corporea” tale per cui l’anatomia personale è immagine del mondo e serve per conoscere quest’ultimo. Si potrebbe quindi definire, l’opera di Lassnig, una cartografia dell’anima se non parrebbe questa definizione sin troppo poetica e depistante. Eccellente.

La nostra Marisa Merz (1931) procede in un universo particolare come le colleghe di cui si è appena trattato, ma – come ben sappiamo – attraverso gli emblemi della quotidianità femminile incardinati nella linea formale dell’Arte Povera. Nella ricostruzione di una “religione privata”, prendono forma anche le serie delle teste costruite spesso anche con piccoli oggetti devozionali, frammenti di souvenir, talismani personalissimi. Le teste non possiedono alcun legame con il resto della produzione merziana e sembrano ben associarsi a certe prove di arte automatica sino a qui presenti in mostra, a sottolineare un legame fra interiorità e tecnica, cultura e natura che ancora deve essere davvero compreso e scandagliato.

Ancora archetipi del mondo femminile nei racconti dell’irlandese Cathy Wilkes (1966) che documenta il ristretto universo casalingo in una società alienante e alienata. Nel solco delle colleghe della sua generazione che sembrano utilizzare il medium artistico per compiere una severa autoanalisi (quando non terapia di gruppo), quest’arte “sgradevole” si serve di ogni mezzo per denunciare l’inquietudine e lo straniamento di un’esistenza predefinita e senza sbocchi. In Wilkes, tuttavia, emerge qualche ulteriore frammento di un’ansia che non riesce a sopirsi e trovare consolazione nella denuncia. La disposizione incongrua e “malata” dei suoi manichini dipinge la tragedia e la distanza dell’artista non solo dal suo pubblico ma anche da se stessa.

Ancora inquietudine, ma feconda, nelle opere di un’altra pura pittrice, l’inglese di origini ghanesi Lynette Yiadom-Boakye (1977) che esemplifica con grande talento l’irrequietezza del suo pennello. Le sue tele sono tutte concluse in un giorno solo, se non meno, proprio per conferire veridicità all’estrema immediatezza dell’attimo, alla suggestione di un volto o di un movimento colto nella plasticità del suo divenire. Un’imposizione che diventa programmatica e stilemica. La bravura non è solo nella tecnica, ma nel saper coniugare la velocità alla pregnanza, quasi un dettato filosofico di unità di tempo, luogo e azione. Fra l’altro, non essendo i personaggi ritratti reali (ed essendo composti senza alcuno schizzo preparatorio), le opere sono dominate da un’ambiguità che la concretezza del tratto e la sua vibrante stesura rendono ancora più rilevante.

Il belga Thierry De Cordier (1954) assomma tutte le caratteristiche dell’artista “maledetto”: una lunga serie di disavventure accompagna l’installazione delle sue opere tetre e dal contorto significato. Nessuno rimane indifferente a questi blu e neri, mentre un vero e proprio terrore prende il sopravvento di alcuni che addirittura distrussero alcune sue opere installate in luoghi pubblici. Di fatto, la pittura di De Cordier non è certo edificante e sottende un tentativo (anche qui) di esorcizzare la melancolia che di certo pervade l’artista. I paesaggi in Biennale rappresentano l’ultima serie dedicata al mare (oceano, direi) minaccioso e prèsago di naufragi. Il sublime dinamico di filosofica e romantica concezione si aggiudica qui una postuma rivincita.

Nella stessa sala, quasi epitaffio dell’opera del collega, un altro “sublime” (matematico, però) campeggia senza parere e smorza la cupezza dei toni di quelle marine gelide. Richard Serra impone le sue architetture albertiane e decreta la piega dello spazio circostante. Anche con l’emblematico Pasolini, due blocchi in acciaio perfettamente connessi ai lugubri paesaggi circostanti, Serra fa il punto della situazione e in certo senso dona un vivifico ardore all’ambiente. E’ più bravo, qui, il curatore o l’artista?

e Richard Serra con Pasolini (1985)

Concludo quest’area tornando sui miei passi verso l’ingresso del Palazzo e m’infilo in un corridoio punteggiato (come nelle case borghesi, una delizia!) di piccoli ritratti, quasi preziosità moghul. E non mi sbaglio del tutto. Sono i leggiadri ritratti del pakistano Imran Qureshi (1972) che insegna miniatura al National College of Arts di Lahore e ha vinto il Deutsch Bank Prize di quest’anno. Mescola tradizione con arte concettuale ed è noto per vastissime installazioni (quasi degli occupies, per dirla moderna) di grandi spazi “miniati” dalle sue decorazioni articolate e lievi. In questa sede preferisce che una dose potente d’ironia s’insinui nei verdi giardini dove un tempo sostavano leggiadre principesse circondate da ancelle a declamare poesie o suonare l’esraj o aitanti guerrieri con i loro palafreni scalpitanti e si aggirano ora falegnami usciti dalla propria bottega, studenti con la cartella a tracolla, madri di famiglia di ritorno dalla spesa…

Ricomincio da Jung e mi porto nella sala F in ingresso, usualmente riservata alla didattica, ma oggi cooptata per l’ossessione di Gioni. Un oscuro impiegato delle assicurazioni austriaco, Peter Fritz, passa l’esistenza (negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso) a costruire con materiali di risulta ma grande accuratezza miriadi di casette ciascuna tipica di un particolare genere costruttivo. Metafore della soddisfazione di un mondo approvato e sufficiente, così, giungono per caso nelle mani dell’artista Oliver Croy (1970) che insieme all’amico architetto Oliver Elser (1972) inizia una compilazione densa di significati. Un piccolo universo perfetto occupa ogni spazio possibile, grato di esistere e privo di qualsiasi mito o velleità di ribellione.

Il pittore e regista Kp Brehmer, berlinese nato nel 1938 e morto nel 1997, ha un passato di vicinanza con il realismo socialista di Richter, Polke e Baselitz per poi dedicarsi alle operazioni di misurazione grafica dei moti dell’anima e dei sentimenti collettivi. Dalla contestazione della realtà dei consumi con la pop art passa all’esemplificazione codificata delle aberrazioni del potere. Attraverso semplici ma precise cromometrie evidenzia graficamente i risultati di uno studio d’inizio ‘900 sugli umori di operai in fabbrica nel corso della giornata per comprendere i momenti più produttivi. Oppure seleziona e riporta le variazioni dei colori del cielo a ogni ora in una data giornata. Sentimenti e bellezze naturali sono vivisezionate da una rigida struttura burocratica qual è la società tedesca. Mi piace.

Per rimanere nel solco della codificazione, si può senz’altro ammirare anche lo sforzo dell’afroamericano Jack Whitten (1939) che da cinquant’anni cataloga gli avvenimenti salienti – pubblici o privati – della complessa realtà americana legata alle lotte per i diritti civili e all’emancipazione della gente di colore. Negli anni ’60 conosce De Kooning e Kline alla Cooper Union di New York dove si era trasferito e ne viene fortemente colpito. Con una borsa di studio della Xerox Corporation inizia a lavorare con le stampanti e fotocopiatrici e ad aprirsi a tecniche più articolate come il mosaico, il collage o l’assemblaggio di materiali diversi. I suoi “diari” dipinti sono pagine di storia in memoria di eroi americani caduti in eventi luttuosi (come durante l’attacco alle Torri Gemelle) o amici di lotta e d’arte. La sua mano è buonissima, ferma e compilativa. La mente lucida e decisa a catturare ogni dettaglio celebrativo per trasmetterne la forza a chi osserva. Un artista veramente concettuale di cui nulla sapevo e che mi ha colpito positivamente.

Nella scia di Brehmer si pone l’opera del francese Laurent Montaron (1972) che si dedica all’apprendimento delle tecnologie che cambiarono il modo di percepire il mondo e le sue manifestazioni, fino al punto, però, di privilegiare la macchina rispetto al messaggio, proprio perché l’immagine ottenuta non può essere disgiunta dal suo supporto riproduttivo. Ciò si esplica attraverso film che mostrano come la semplicità del documento contrasta con la complessità della tecnica impiegata per ottenerlo e come ci affidiamo alla macchina anche per apprendere o trasmettere concetti astratti. Una sorta di constatazione amara di una realtà che non può più essere compresa nella sua dimensione naturale ma che ha ormai necessità di un medium cui affidare la propria manifestazione anche nel caso in cui si debba affrontare la spiegazione dell’Universo secondo Lucrezio. Concettoso e un po’ faticoso, ma abbastanza convincente.

Il ceramista californiano Ron Nagle (1939) costruisce e interpreta il mondo attraverso gli occhi dell’archivista – fulminato sulla via di Damasco da Morandi – di oggetti usuali per l’arte ceramica, come bottiglie e scatole ma anche oggetti senza apparente funzione, metafore di un’utopia di realtà artistiche possibili e legittime. Influenzato dalla cultura californiana degli anni ’70, sperimenta i colori e le forme della tradizione e del folklore locali. Interessante e persino commovente, ma un po’ troppo naif per i miei gusti (snob e depravati).

Notevole è la figura di Geta Brătescu (1926), protagonista dell’avanguardia artistica romena degli anni ’60 e ’70. Obbligata a interrompere gli studi d’arte, riprese nel 1967 quando, finalmente diplomatasi, iniziò una carriera travagliata e isolata anche per le imposizioni del regime socialista. Straordinaria performer, affinava la ricerca che fu anche di Vito Acconci e Bruce Nauman negli stessi anni. Fra il 1980 e il 1981 produce una serie di disegni e studi per tessili che poi costruisce con il metodo del patchwork. La poetica di Brătescu indaga la figura femminile in ambito tradizionale e quella che tenta la ribellione alle convenzioni, come è Medea, oggetto specifico di questi studi e opere. In certo senso, per quest’artista, il ricamare è una pratica spirituale che consente il necessario distacco per indagare la realtà e comprenderla.

La collezione è uno dei temi fondamentali della ricerca artistica e di questa mostra. In questa sala è presentata una raccolta che darà da pensare ai molti puristi del pensiero critico. Il genere è “arte devozionale” in senso stretto, la raccolta è quella dei dipinti tantrici anonimi, condensata in un arco di tempo fra gli anni ‘600 del ‘900 e il 2004 e la funzione (come dice il nome stesso) è agevolare la meditazione attraverso la dottrina tantrica. Spontanee e tradizionali creazioni individuali nei secoli non contemplano particolari innovazioni formali, legate alla “forma” per eccellenza, il lingam (oggetto ovoidale simboleggiante il fallo nella cultura indu), circonfuso da un’aura energetica e beneaugurante, che in realtà riassume in sé la forma delle forme, il “Completo Uno”. La tradizione artistica (qui anonima) come espressione di riconoscimento e partecipazione culturale alla comunità di appartenenza.

dipinti tantrici anonimi dal 1960 al 2004 e opere di Geta Brătescu (1989-81)

L’estremo limite di un’arte “percettiva” si coglie nel bel video del polacco Artur Żmijewski (1966), Blindly, nel quale alcune persone cieche sono invitate ad autoritrarsi e a dipingere un paesaggio (e a commentare le proprie azioni). Uno dei temi cardine della ricerca di questo bravo artista è proprio il difficile rapporto “culturale” fra corpo umano e natura (o naturalità). Le sovrastrutture socio-economiche condizionano il nostro comportamento facendoci perdere quelle caratteristiche originarie che ci permettevano di inscrivere nella lista dei doveri la necessità di seguire le nostre urgenze e sensibilità, in una compartecipazione corale all’evoluzione della carne nella sua breve fase d’esistenza, anche attraverso la malattia, la follia o la morte. L’artista “entra” nel video, conferendo all’azione una forte carica di pàthos nel senso greco del termine, e condivide le fatiche e i successi dei suoi collaboratori. Molto buono.

Ancora proseguendo nel cammino dell’arte oggetto di visioni (consapevoli o irrazionali), sembra pertinente inserire anche la prova della svedese Hilma af Klint (1862-1944), una sorta di compendio di ogni corrente sin qui analizzata di arte passiva o automatica. Artista di formazione accademica, sviluppò la predilezione per il soprannaturale e lo spiritismo dopo la morte della sorella e la fondazione di un gruppo di artiste occultiste (Le Cinque) le quali affermavano di disegnare in stato di trance secondo i messaggi dettati da entità dette Sommi Maestri. In realtà c’è una funzione per queste opere. Dovranno decorare un tempio a forma di spirale e indicare il cammino al visitatore. Dopo una pausa di quattro anni, la medium riprese a dipingere cercando di essere maggiormente protagonista di tale processo apparentemente inconsapevole. La af Klint è riconosciuta come una pioniera dell’astrazione europea, benché considerasse le proprie forme come rappresentazione dell’invisibile, più che disgregazione della materia fenomenica. Non conosco a sufficienza il nome, ma questa, secondo me, è arte; è possibile però che non ve ne fosse totale consapevolezza, tanto che la af Klint, in vita, non permise l’esposizione di sue opere a meno che non fossero di carattere decisamente figurativo.

Un’altra figura femminile entra di diritto nella lista dei personaggi medianici (ovvero trasmettitori “inconsapevoli” di tradizione artistica) che costellano la mostra gioniana. La svizzera Emma Kunz (1892-1963) possiede poteri extrasensoriali e di guarigione e s’interessa di radiestesia, divinazione che usa campi di energia interiore. Inizia a disegnare sotto l’influsso di tali vibrazioni al fine di aiutare la guarigione dei questuanti e produce a ogni sessione un’opera dai poteri curativi che, anche qui, ella sostiene non avere alcun valore artistico. Devo dire che, se non fosse per la notevole bellezza di queste prove, per la loro incredibile sintonia con la ricerca artistica di certe correnti del primo Novecento e del neoplasticismo (se non direttamente con Mondrian e Klee), questa faccenda dello spiritualismo in arte non basterebbe di per sé a giustificare il valore di alcune opere della Kunz. Ma ci si stupirà nel considerare la qualità di questi disegni complessi e articolati, filosofici e spirituali.

Ironicamente inverso il processo “distruttivo” dell’inglese Roger Hiorns (1975) che cerca la qualità dell’arte attraverso la polverizzazione (atomizzazione) degli elementi usati per le sue installazioni. Dopo aver frammentato un motore di aereo e aver ricreato così uno scenario di quieta morte, qui l’oggetto della sua ricerca è un altare, il che raggiunge il duplice scopo di significare la furia iconoclasta e l’unità inscindibile fra ciò che è immateriale e ciò che è materia. C’è un po’ di gigioneria in questa prova che merita una seconda considerazione più pacata dopo una prima delusione.

Ancora spiritualismo e ancora Ottocento in questa sala dai molteplici stimoli con Augustin Lesage (1876-1954), minatore chiamato all’arte a 35 anni da voci dal sottosuolo (non metaforico). Le stesse voci, fra cui Leonardo Da Vinci, che lo guidarono nelle sue prove da autodidatta e inesperto durante sedute spiritiche. Il suo stile geometrico e razionalista, rappresenta sempre le medesime composizioni di un’astrazione giocosa e analitica. Ha molto seguito negli ambienti metafisici d’inizio secolo anche se non venderà mai una sua opera, felice del proprio ruolo di intermediario del colore. Interessante davvero.

Chiamata perché epigone di un surrealismo che mai abbandonò Albione neppure al passaggio degli YBA, Sarah Lucas (1962) procede nella sua ricerca di rifunzionalizzazione di oggetti trovati e convertiti in altro da sé attraverso la deformazione, lo strazio, la smaterializzazione del loro perimetro. Nel giardino di Scarpa prende piede una piccola mostra monografica di sculture biomorfe in bronzo, fusioni dagli originali meno nobili. Sembra un recinto degli orrori in cui i mostri rimangono quieti per volontà dell’autrice. Mi piace, anche se la consueta grinta è un po’ annacquata.

Scendo nel seminterrato e trovo uno strano display da antiquarium di provincia (fossero così…). Sono le vetrine con i libri d’artista di Shinro Ohtake (1955), che fa dell’accumulazione la sua cifra poetica. Ma l’accumulo di Ohtake assomiglia molto alla collezione, perché procede nel tempo, ha uno scopo e un campo di ricerca definiti, per arrivare poi a una serie di installazioni che illustrano i traguardi raggiunti nel corso degli anni. Qui offre la sua notissima opera in corso Scrapooks, libri d’artista preparati con migliaia di immagini collazionate e ricomposte come collage compulsivi e stratificati al loro interno a partire dal 1977. Se posso fare un appunto: questo lavoro ha molto a che vedere con la ricerca di Cattelan in Permanent Food.

Per mantenere l’aura di torbida ambiguità dell’esistenza (di confini che non si dovevano superare e che invece sono infranti) creatasi al piano superiore ormai da molte sale, Gioni sceglie un’ottima fotografa olandese, Viviane Sassen (1972), che cerca nella quotidianità frammenti di irreale e irrazionale. E lo trova in Africa dove ha potuto vivere da bambina e dove torna come richiamata alla profondità della coscienza. I ritratti sono presaghi di accadimenti tormentati: poiché la fotografia può rubare l’anima del fotografato, Sassen ne copre spesso il volto con ombre o artifici diversi. Elegante ma anche intrigante.

Collezioni, catalogazioni, serie e archivi, diari e prove quotidiane su richiesta… si procede in questa linea critica con José Antonio Suárez Londoño (1955), colombiano di Medellin, che inizia a disegnare su impulso dello scrittore Héctor Abad il quale ogni giorno pretenderà un’opera finita su cui impostare una narrazione. Lo stimolo porta l’artista a studiare le fatiche “diaristiche” di artisti come Eno, Kafka, Klee, Rimbaud… L’arte diviene motivo di esistenza quotidiana e riflette la complessità del vivere. Suárez Londoño creerà quindi anche su ispirazione dei testi che leggerà e che gli forniranno materiale per la sua arte perseguendo uno “scambio di favori” fra epoche diverse e personaggi storicamente inconciliabili.

Comincia in questa sala a strutturarsi definitivamente una piega formale (estetica) della manifestazione che proviene senz’altro dalla volontà di Gioni. La greca Christiana Soulou (1961) compone un mondo letterario di solide radici novecentesche in un universo lieve di forme diafane e surreali utilizzando il disegno, controcorrente rispetto al gigantismo ossessionato e plastico degli ultimi vent’anni di storia artistica occidentale. Il piccolo contiene il grande, senza troppo rumore e con molta perizia. Bello.

E così si comprende appieno la presenza di Gianfranco Baruchello, pluriosannato in questa Biennale dopo anni passati quasi in disparte: un omaggio dovuto a un epigono di Licini, ma con un coté ancora una volta “sciamanico” e lievemente teosofico. Gli scritti di Borges influenzano profondamente la magnifica opera La Grande Biblioteca che contempla l’organizzazione di infiniti piccoli simboli della quotidianità all’interno di architetture oniriche e surreali. Come dire, la trasposizione nella tridimensione dell’opera pittorica dell’artista livornese, tutta consumata in infiniti arabeschi dai significati impossibili da esperire. Una vera meraviglia: senz’altro una delle opere più belle e importanti della mostra (onore alla Patria, finalmente!).

Ancora teosofia d’arte con Harry Smith (1923-1991), cineasta, pittore, musicologo e collezionista americano, propulsore del movimento della Bay Area di San Francisco negli anni ’40 del ‘900 (una bohéme sui generis) con i suoi happening filmico-musicali di grande successo. A New York nel 1952 pubblicò un’antologia discografica della musica folk americana che ebbe una straordinaria influenza sulla riscoperta delle radici del blues nella canzone country e popolare degli USA che di lì a pochissimo sarebbe diventata uno dei bacini di raccolta di molti gruppi rock degli anni ‘60. Nelle opere visive, si sente profonda la cultura della psichedelia agli albori della sua espressione più totale. Uno straordinario precursore, un infaticabile poliedrico uomo di cultura.

L’ennesimo “artista per caso” dalla vita incredibilmente accidentata è Friedrich Schröder-Sonnenstern (1892-1982), ladruncolo e disadattato assiduo negli ospedali psichiatrici (gli fu diagnosticata la schizofrenia) che si raccapezza nella Germania di Weimar diventando naturopata, chiromante, guaritore con magneti e grafologo, autoproclamatosi poi addirittura il sacerdote di un nuovo culto con il nome di Eliot il Re Sole. Durante il secondo conflitto bellico finisce internato in un campo di lavoro nazista e dopo la guerra riesce appena a sopravvivere fino a quando l’ispirazione creativa e taumaturgica lo investe e inizia a 57 anni a produrre opere con animali fantastici, personaggi mefistofelici e donne voluttuose, circondati da simboli inesplicabili e perfida ironia. Rappresentano bene il caos spirituale e materiale del periodo post-bellico e l’angoscia dei sopravvissuti in una Patria devastata e colpevole. Ebbe un grande seguito fra i Surrealisti e un piccolo successo personale in un periodo in cui era l’astrazione a far la voce grossa. Sempre dichiaratosi sano di mente, affermò anche di aver appreso le tecniche artistiche e i soggetti problematici e irriverenti da un paziente di uno dei tanti ospedali frequentati. Se non fosse che il genere non è nelle mie corde, dovrei dire che questi disegni demoniaci – paradossalmente assai vicini anche ai lucidi personaggi di Qureshi – sono davvero molto interessanti e particolarmente ben eseguiti.

Ancora compilazione con lo statunitense Levi Fischer Ames (1843-1923). Nato in una famiglia di agricoltori, a vent’anni si arruola nella United Army per combattere la guerra di secessione da cui è congedato quasi subito per le ferite riportate. Nuovamente congedato per malattia dopo un tentativo di riarruolarsi, durante la convalescenza scopre le qualità lenitive della creatività e si mette a intagliare il legno. Costruisce così ben presto un bestiario incredibilmente vario e molteplice tanto che con esso (ben riposto entro solidi contenitori da esposizione) organizzò un piccolo spettacolo circense che lo fece girare per gli USA per molto tempo negli anni ’80 del secolo. La maestria di questo semplice poeta sfocia in talento allorquando la compilazione diventa vera ricerca estetica.

Enrico David (1966) trova ispirazione nelle più diverse tecniche visuali, dall’artigianato tradizionale al design, dall’architettura alla performance per appuntare l’osservazione sul tema del disfacimento e della grossolanità del corpo umano, analizzato attraverso metafore allusive ad atti sessuali o fisiologici. Egli, fra l’altro, opera un capovolgimento dei ruoli tali per cui è all’universo femminile che in genere è delegato il compito di tessere, cucire, costruire. In un mondo dai contorni inquietanti e poco sicuri si consuma l’arte senza speranza di un allegro dissacratore. Mi piace molto e confesso che, non conoscendo questo artista, ne sono assai sorpresa (ma è vero che ad Ancona sopravvive una cospicua etnia di ultimi cultori del “grottesco antropologico”; Gioni dovrebbe andare a fondo di questa geniale sacca di resistenza umana).

Il russo Victor Alimpiev (1973) sembra quasi mosca bianca da tanto qui par “classico”, benché il campo dell’indagine sia sempre il corpo individuale e collettivo e la stretta relazione che i due livelli di lettura riescono sempre a imporre ad artista e spettatore. Nel video in Biennale, tre donne sembrano immerse in una particolare e quieta liturgia che le fa muovere apparentemente all’unisono, mentre ciò che dicono diverge dalle azioni compiute (una parla al futuro, l’altra al presente; ciò che affermano non corrisponde a ciò che fanno, ecc.). La ripresa è sapiente, la composizione accurata e profonda. Non si riesce tuttavia a nascondere un senso di freddezza che proviene forse dal linguaggio molto complesso e poco diretto.

In una sala ariosa ecco la prova di uno dei miei artisti preferiti, Carl Andre (1935), colui che ribalta a 180° gli esiti di Duchamp. Tanto da inaugurare la stagione americana del minimalismo. Qui Gioni sceglie una delle poche prove non sociali ma individuali del nostro, non a caso riverberante l’ormai consueto tema della catalogazione. Si tratta di Passport: organizzato nel 1960 ed esposto in Biennale nella seconda versione di dieci anni dopo, è effettivamente un documento fortemente identitario di ogni moto dell’animo – e per questo stesso motivo di assai complessa lettura – dell’artista durante quell’anno. E se, per certi versi, questa operazione ossessiva della collazione di ogni immagine che avesse rappresentato qualcosa per Andre, accompagnata dalle tante fotocopie del passaporto, sembri in sintonia con la ricerca di Ohtake, è proprio l’intimismo sofferto del primo che separa gli intenti e i risultati di questi due lavori compilativi.

Ancora un’ossessione ai confini della devianza per l’opera di Morton Bartlett (1908-1992), che alla sua morte lasciò una incredibile collezione di bambole da lui stesso costruite, composte in fogge alla moda e in pose da pin-up e rigorosamente fotografate indi riposte in carta da giornale. Nessuno sapeva della mania di Bartlett fino a che un antiquario se ne avvide. Orfano, viene adottato da una ricca famiglia di Boston e studia in college e università prestigiosi, giungendo poi alla professione di fotografo freelance appassionato d’arte e cultura, frequentatore di mostre e manifestazioni colte con l’alta borghesia della città. La passione per le bambole è tenuta del tutto celata a chiunque, la qualità dei lavori è strabiliante, l’inquietudine serpeggia fra le bacheche… C’è comunque, qui, la sensazione che il limite sia stato travalicato. Anche di questa mostra.

L’ultima fatica è destinata alla sala centrale sopraelevata che ospita una delle migliori prove di questa mostra (se ci penso bene, non potevo fare un percorso migliore di questo, del tutto casuale, che ho intessuto per Artslife: consiglio davvero di seguire quest’itinerario non difficile).

All’ingresso di quest’ampio spazio, Gioni colloca il quadro forse più dichiaratamente intimista di Dorothea Tanning (1910-2012), musa americana del Surrealismo degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, sposa di Maz Ernst. Sotto l’egida della sua celebre frase “Art has always been the raft onto which we climb to save our sanity” si riesce a interpretare la nudità della bella signora, la stessa Tanning, sulle scogliere di Sedona in Arizona, dove l’artista e il futuro marito dimoreranno dal 1943 in poi per alcune estati e permanenze più lunghe. Il desolato e monumentale paesaggio riverbera l’inquietudine e la disperazione del periodo storico travagliato e sembra nulla concedere al sogno, alla speranza. L’orlo di un baratro da cui l’artista e l’arte stessa sembrano attirate verso la dissoluzione. Una vera chicca che introduce, virandone la lettura, all’opera forse più dissacrante della mostra.

Molto spazio è stato concesso per la grande (e nota) installazione composta da circa 150 sculture di Peter Fischli (1952) e David Weiss (1946-2012), Plötzlich diese Übersicht (all’improvviso una rivelazione), che, iniziata nel 1981, è ancora in corso di elaborazione e ha subito successivi stadi di rifinitura. E’ in effetti il loro primo complesso progetto collaborativo che procede comunque, malgrado la morte di uno dei due artisti. Qui sembrerebbe esistere anche in virtù di un doveroso omaggio a una coppia dell’arte straordinaria, ma mi piace pensare che sia stata scelta solo per la sua intrigante, fondamentale peculiarità con il tema dell’itinerario del critico di Busto Arsizio.

Si tratta di un compendio di episodi sintomatici del ‘900 e delle sue filosofie, del tutto arbitrariamente concepiti, come se gli artisti trovassero in minimi particolari di vita quotidiana o immaginaria (dal colore addirittura fumettistico: non mi si creda folle se in questa occasione il pensiero va al nostro Jacovitti) il Genio del secolo. Miriadi di eventi apparentemente privi di significato o infondenti il più alto senso simbolico a episodi storici di portata universale costituiscono la ricostruzione del senso della cultura occidentale. L’ironia, il sorriso, la leggerezza di quest’opera sono al centro della poetica, mentre il concetto perde, girovagando fra gli ordinati contenitori, gradualmente di rilevanza. Fantastico. Solo le immagini riescono forse a far capire la portata di questa invenzione assolutamente unica e irripetibile, che assomma le qualità dei certosini erboristi e naturalisti del Medioevo con quelle dei compilatori di archivi nei musei inglesi d’etno-antropologia di periodo vittoriano.

Contrari famosi: poco e tanto e il Dottor Hoffmann e il suo primo viaggio con LSD

James Ensor mentre va al ballo in maschera e Charlton Heston bacia Dottor Zira nel Pianeta delle Scimmie

Contrari famosi: possibile e impossibile e Contrari famosi: grande e piccolo

Non potevo davvero terminare questa prima parte di mostra curatoriale nel modo migliore.

Lascerò tuttavia le conclusioni critiche alla fine della seconda sezione all’Arsenale, perché mi pare doveroso comprendere lo sviluppo completo del pensiero gioniano sull’arte contemporanea e sulla Biennale (vista evidentemente come un banco di prova di nuovi castelli filosofici da proporre al mondo, più che una mera rassegna di novità artistiche) per offrire un’opinione che non sia, come io spero, di pura superficie.