Salire gli scalini di Palazzo Carminati è un’impresa. Una volta arrivati alla vetta si viene, però, completamente ripagati della fatica. La Fondazione Bevilacqua La Masa ospita qui sette degli artisti selezionati per lo storico programma di residenze a Venezia.

Una scritta al neon lampeggia nello studio di Corinne Mazzoli (La Spezia, 1984; vive a Venezia): SALA GIOCCHI, vi si legge.

«Lavoravo come barista in una sala dedicata a questo tipo di giochi e osservando i clienti ho cominciato a pensare alla relazione morbosa tra giocatore e macchinetta. Mi sono domandata il motivo che portasse a questa dipendenza, cosa fosse intrigante. I giochi sono banali, infantili, con nomi legati ai videogiochi dei bambini: si ha l’impressione di un intrattenimento innocente. Sono partita dall’analisi teorica, scoprendo che la diffusione sul territorio italiano di slot-machine è superiore a quella dell’intera Europa, e filmica, per rintracciare nei video la relazione uomo-macchina. Sono armi costruite dall’uomo contro se stesso».

In che cosa si è concretizzato il progetto?

«Ho estremizzato le caratteristiche delle sale giochi: buio, musica ripetitiva. L’idea è stata di creare il luogo ideale dell’azzardo patologico, una radicalizzazione negativa che mi ha portato a costruire dei cabinati fluorescenti in cartapesta. Il colore è stato solo uno dei piani di lavoro, integrato dalla luce e dal suono, per cui ho organizzato eventi performativo-musicali, invitando musicisti metal e noise e ogni volta creando un video, parte per me fondamentale. In questo modo SALA GIOCCHI è diventato un marchio, una sorta di etichetta discografica. SALA GIOCCHI è un luogo che non esiste, che si sposta».

Hai fatto costruire apposta il neon?

«No. Stavo già lavorando al progetto quando sono passata davanti a un bar a Venezia, di notte. Ho visto il neon e ho temuto di avere un’allucinazione. Ho fatto una foto, l’ho guardata il giorno dopo e mi sono convinta di non sbagliarmi».

Il tuo ruolo in SALA GIOCCHI?

«Introduco e lascio lo spazio ai musicisti, anche se prevedo una mia presenza in scena nella performance finale. In questo progetto, ampio spazio ha il dresscode, che vuole essere una rappresentazione di ciò di cui parlo. Dal punto di vista estetico e cromatico, siamo tornati negli anni Novanta e stiamo regredendo verso gli anni Ottanta. Me ne sono accorta lavorando al Padiglione Coreano durante la Biennale di Venezia 2013. Dovevi toglierti le scarpe per entrare, quindi ho avuto modo di osservare soprattutto le calzature delle persone.

Venezia mi ha aiutato a sviluppare una componente legata alla maschera, al travestimento che mi ha sempre caratterizzato e ho creato con Luca Pili un alter ego, angelicaH: lo stereotipo della donna rifatta, che usa abiti appariscenti, catene d’oro. Un po’ come il progetto italo disco “Den Harrow”, (Stefano Zandri: volto e Tom Hooker: voce) io in questo caso ci metto la faccia, Luca Pili pensa ai visual e parte tecnica.

I temi che mi turbano attualmente sono, oltre al gioco d’azzardo, i negozi di compravendita oro, le sigarette elettroniche, ma ho anche altri lavori, molto pesanti».

In che senso?

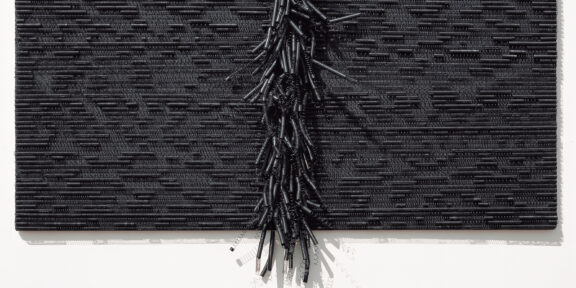

«Quello più complesso è “Baton Sinister”, che si è sviluppato da una ricerca su fenomenologie queer assegnatami da un docente. Mi sono concentrata sull’aspetto che mi ha interessato maggiormente: la pratica del barebacking, che consiste nell’avere rapporti sessuali non protetti con persone sieropositive con l’intento di diventare consanguinei e farsi accettare da una comunità».

Un tema effettivamente “pesante”. Immagino non ti siano state risparmiate le polemiche.

«Sì. È il lavoro che amo di più e che odio di più perché ogni volta che ne parlo creo dei problemi, delle tensioni. Ma è stato anche il mio primo progetto libero, non necessariamente legato a Derrida, Barthes o Duchamp, riferimenti imprescindibili in università. In questo caso le mie referenze bibliografiche sono state soprattutto film pornografici barebacking, quindi sostanzialmente documentari e articoli di riviste online».

Anche in questo caso sei partita da uno studio teorico. Come si è poi sviluppato il lavoro?

«Il progetto ha previsto la stesura di un testo, una serie di poster e un’installazione nel bagno dello spazio espositivo. Ho fatto produrre alcuni scudi e uno stendardo. Nella mia ricerca definisco i barebacker eroi trasversali, dall’etimologia di queer come diagonale, trasversale. Da ciò ho sviluppato uno studio sull’araldica: ho scoperto che baton sinister era una carica araldica che indicava l’illegittimità, un bastone che tranciava lo scudo dalla spalla sinistra al fianco destro, connotando lo stemma come in disuso e consentendone l’appropriazione da parte di altri».

Galleria immagini