“DIVISIONISMI COMUNALI”…

Milano, GAMManzoni, 19 ottobre – 23 dicembre 2012

GAM o non GAM, questo è il problema. La nuova Galleria GAM Manzoni apre al civico 45 di Via Manzoni dove un tempo era la storica Galleria del Naviglio di Carlo Cardazzo. La polemica è servita. Tutto sta nel nome o meglio nell’acronimo “G.A.M.”. Una trovata per richiamarsi all’omonima civica raccolta di Via Palestro? Operazione commerciale o sterile polemica d’autunno? Boeri non dà il Patrocinio comunale mentre la Presidenza della Repubblica Italiana dà parere positivo per il proprio. Se questo gran parlare servisse a pubblicizzare la nostra sola, pensosa e abbandonata Gam comunale lì a due passi nella meravigliosa Villa Reale ben venga. Qualcosa qua sta migliorando (cartellini e nuovi allestimenti) ma sale chiuse, orari limitati e mancanza di personale pesano su villa e museo. Se la passa molto meglio l’Ottocento “privato” tra Piazza della Scala e Piazza Cavour con mostre a tema e grandi inaugurazioni vedi ultimo Cantiere del ‘900 delle Gallerie d’Italia e prossima esposizione di Bottegantica.

Intanto si aspetta il prosieguo della disputa tra le due GAM con possibili azioni legali tra i due contendenti. Come rispondono alle accuse “di plagio” i responsabili della nuova galleria? “Innanzitutto il nome registrato per intero è ‘GAMManzoni, Centro studi per l’Arte Moderna e Contemporanea’. Secondo: di acronimi Gam ce ne sono a non finire in giro per il paese, usati e sfruttati da istituzioni diverse”. Facendo un giro su internet troviamo: la Gioventù Ardente Mariana di Roma e il Gruppo Amici della Montagna di Milano. Nel campo che ci interessa risponde all’appello la Galleria d’Arte Maggiore di Bologna. Nel nostro caso però l’acronimo G.A.M. sta per Galleria d’Arte Moderna e il “conflitto d’interesse” con la pubblica istituzione è chiaro. Le varie GAM cittadine, Milano, Roma, Torino, Palermo sono pubbliche, questa è privata.

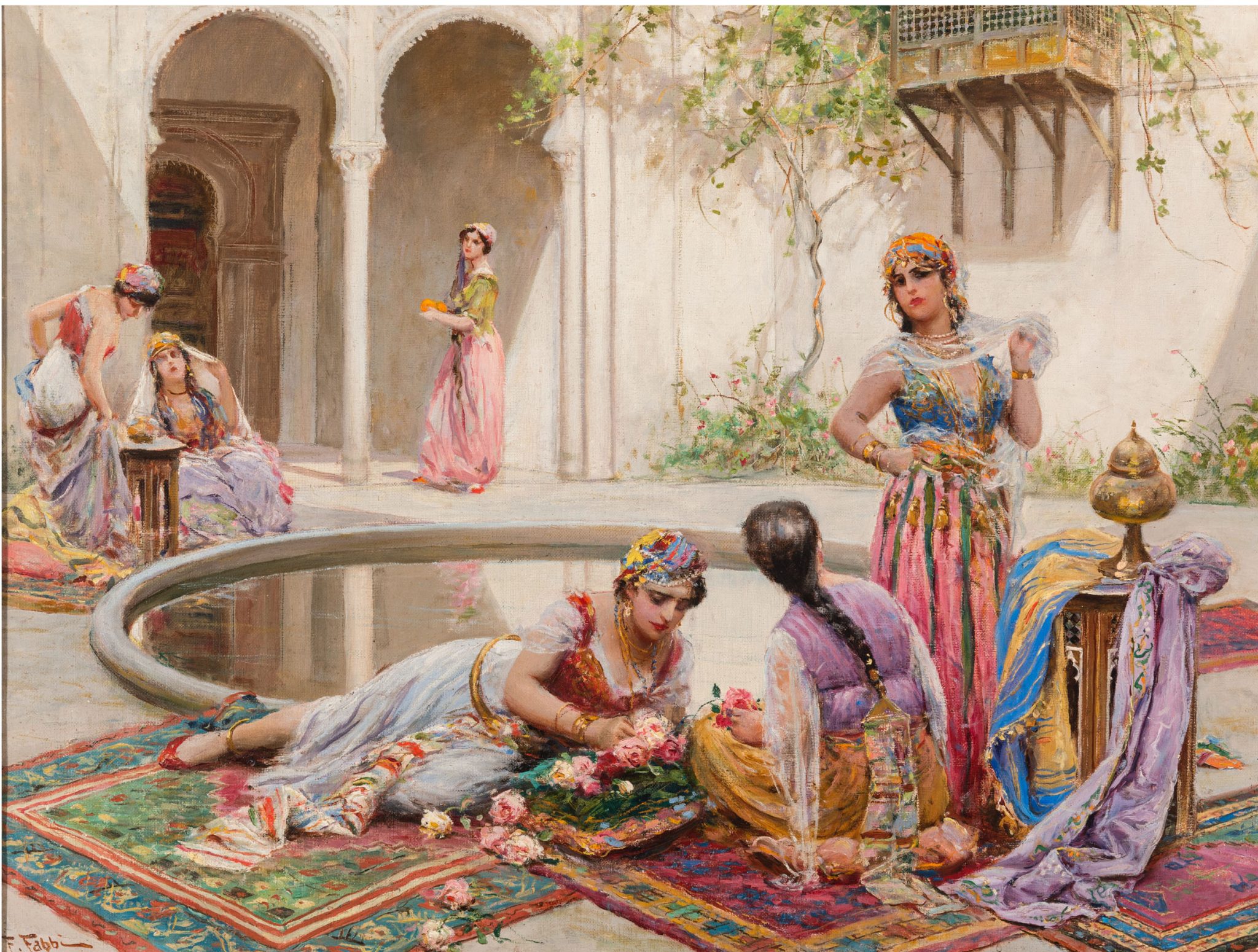

Polemiche a parte la novella GAM Manzoni apre col botto con una serie di armonie divisioniste di altissima fattura. Francesco Luigi Maspes (Galleria Ambrosiana) + Enzo Savoia (Galleria Bottegantica) = “Divisionismo. Da Segantini a Pellizza” (Galleria Gam Manzoni). Risultato: 35 tele dei principali interpreti del movimento concentrate in una sala e mezzo. Un’operazione ben riuscita.

Nel nome della scienza e della scomposizione cromatica le trame divisioniste prendono forma nell’ultimo decennio dell’Ottocento per consacrarsi nel 1891 alla prima Triennale di Brera. Una nuova tecnica “divisa” per reinterpretare la realtà. Puntini, linee e virgole di colore stese direttamente sulla tela per sprigionare tutta la potenza della luce, i suoi riflessi, le sue rifrazioni, le sue iridescenze. Un cortocircuito della percezione visiva che realizza la fusione di colore nell’occhio di chi osserva.

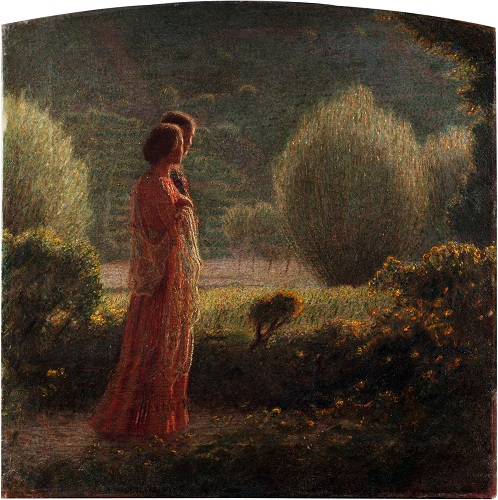

Longoni, Morbelli, Pellizza, Previati, Segantini, Grubicy e poi Fornara e Ciolina. Il “drappello divisionista” al completo. Sinfonie di colore come il connubio tra musica e creazione artistica di Grubicy de Dragon, mercante e teorico del gruppo, milanese di origini ungheresi. La melodia naturale che ricerca in pittura. Un gioco di rimandi e di suoni. Il cielo de “L’ultima battuta del giorno che muore” si tinge color rosso sangue e invade tutta la tela. Tre tronchi si stagliano sulla scena mentre in secondo piano gli arbusti sembran prendere fuoco. Una ricerca della resa pittorica ideale degli effetti atmosferici, tema che svilupperà nelle sue vedute alpine Emilio Longoni: paesaggi sospesi nel tempo velati di leggera malinconia tra rosa e azzurrini delle trasparenze glaciali dell’acqua e l’indaco e violetto dei riflessi di luce delle cime innevate. Solo con “Bernina” cespi di rododendri rossi risvegliano la natura dal torpore di ghiaccio invernale, natura che si annulla nell’immensità cosmica.

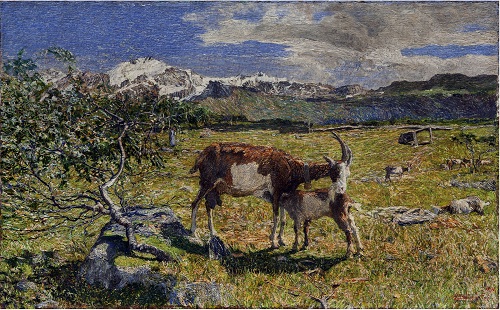

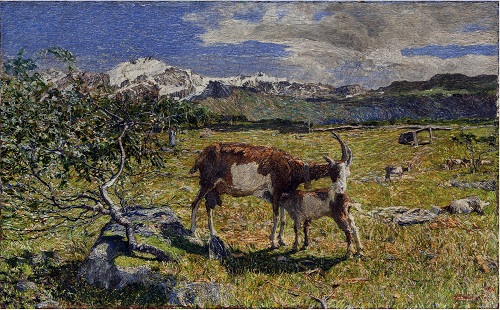

Natura e Ideale fuse insieme nelle opere del maestro Segantini, l’amore materno tra capra e capretta e lo stato di calma apparente che domina “L’Alpe di maggio” sembra essere spezzato dal contorcersi della betulla piegata al vento. Simbolismo in salsa divisionista così come le intelaiature di colori ricamate scientificamente da Morbelli. Le atmosfere drammatiche del Pio Albergo Trivulzio, dei vari paesaggi e delle fanciulle imbarazzate raccolte in pose intime dalle timide movenze. La “Giovane ballerina a riposo” e “Meditazione“, stesso soggetto, doppio capolavoro. Le vesti bianche morbide come la neve di Longoni e una luce calda che accompagna le mani rispettivamente in preghiera e al viso dove la guancia accarezzata risponde con un tocco di rosso.

Per finire, un Previati fuori dal coro filamentoso di chiara impronta scapigliata, un’idilliaca Passeggiata amorosa di Pellizza, unico riquadro rimasto in mani private del pentittico “L’amore nella vita“, vera e propria trasposizione della poesia in campo artistico e le accensioni luminose di Fornara in sei splendide tele. Suggestioni argentine di ritorno da un viaggio in America latina con la “glorificante forza dell’uomo e dell’aratro” nell’ “Aratura” del 1916 sul “solco” di Van Gogh e Millet ammirati da giovane in Francia, il tutto illuminato dalla luce opalescente dell’alba sullo sfondo, chiaro omaggio al “Sole nascente” di Pellizza.

Al posto di litigare non si potrebbe interagire in comune intento pubblico e privato per una seria e completa rete dell’Ottocento in quel di Milano?

INFORMAZIONI UTILI

DIVISIONISMO. Da Segantini a Pellizza

Milano, GAMManzoni (via A. Manzoni, 45 – 20121 Milano)

19 ottobre – 23 dicembre 2012

Orari: da martedì al sabato 10-13 e 15-19

Ingresso libero

Info: tel e fax 02.62695107; info@gammanzoni.com

www.gammanzoni.com

Catalogo: Antiga Edizioni, Treviso

4 Commenti

Un’operazione commerciale bella e buona!

Fermo restando che le operazioni “commerciali” non sono ancora un crime in questo Paese, la informo che Gam Manzoni è – per scelta di tipologia costitutiva – un’Istituto privato senza fine di lucro, che non può nemmeno scaricare l’iva che regolarmente paga sulle fatture. Viene finanziato ESCLUSIVAMENTE da privati, che danno la possibilità di vedere GRATUITAMENTE opere che altrimenti sarebbero gelosamente custodite in collezioni private inaccessibili. Mi spiega dov’è il vantaggio commerciale?

Furboni i responsabili di questa nuova “GAM”.

Utilizzo di nome improprio.

E io che pensavo fosse comunale, uno spazio che si andava ad aggiungere alla GAM vera di Via Palestro.

Passerò a constatare di persona.

Nome improprio? Dalla lettura dell’articolo si evince bene che la ragione sociale completa non è semplicemente GAM e che comunque l’acronimo non è di proprietà della Galleria di Via Palestro, come forse la loro Direzione pensa. Prima di scrivere passi a vedere la mostra e magari a dare un occhio al catalogo, il tutto è completamente GRATUITO.