HAI TOPPATO, FRANÇOIS

Alla Punta della Dogana, in casa Pinault, una mostra non memorabile in contemporanea con la Biennale di Gioni

Mi sono spesso trovata a “difendere” la residenza di Pinault in laguna, dopo aver criticato senza quartiere la scelta di regalare quell’incredibile posto che è Punta della Dogana al Bretone invece di porgerlo alla più strutturata e lungimirante Fondazione Guggenheim già pronta da tempo con progetti di ben maggiore impegno rispetto a quelli francesi.

Mi costringevo a eludere le giuste critiche sulla poca trasparenza del contratto di gestione con il Comune (contratto di cui nulla di preciso si sa, ma che imponeva comunque tre mostre l’anno a partire dal 2005 a garanzia dell’attività della Fondazione e a fronte della ricca e multipla concessione, mostre in realtà mai programmate) e sui contenuti delle poche ed eterne esposizioni pinaultiane, o, per meglio dire, “christiesiane”. Del resto, affermo, convintamente e anche ora, che è ben difficile immaginare una collettiva di arte contemporanea in mano privata senza prevedervi un’opera proveniente dal martelletto di Christie’s. E’ quindi, per me, una questione di lana caprina incaponirsi sul conflitto d’interessi che informa la presenza del magnate in laguna.

Mi imponevo pacatezza di fronte all’arbitrio di un “ospite” che si comporta da conquistatore anche quando dispone, apparentemente senza restrizioni, di suolo pubblico e aree che dovrebbero essere da tutti e sempre godibili.

Mi dispiacqui sommamente (tutt’ora rimanendo dispiaciuta) alla rimozione ingiusta e anti-storica del “ragazzo con la rana” di Charles Ray, che poteva rimanere in Punta, magari avendolo chiesto in regalo per la cittadinanza e ripristinando il passaggio perduto temporaneamente.

Il tutto in nome della contemporaneità che in laguna arrivava finalmente senza attendere la Biennale e nei fatti opponeva all’oleografismo spinto di una Città di complessa analisi storica la freschezza di una visione più energetica e votata ai simulacri del III millennio (quantomeno); una contemporaneità che preludeva a molte innovazioni dal sapore squisitamente emblematico, compresa quella dell’ingresso irruente del Privato nella programmazione della cultura cittadina, feudo per almeno trent’anni della più “boscosa” e polverosa gestione di Musei ed Enti pubblici vari che si possa immaginare. Pinault vessillo di una stagione feconda di aperture verso un turismo di qualità (finalmente!), nonché del recupero a buon fine di aree neglette e abbandonate dal Comune.

Tuttavia, ora, e solo sulla base di considerazioni critiche del lavoro di Pinault, anzi, di Caroline Bourgeois e Michael Govan in laguna, devo senz’altro affermare che se questa è la politica del Francese per Venezia, è meglio l’appalto o addirittura l’abbandono del campo. Punta della Dogana, con il suo refurbishing dall’appeal ultramoderno di quel Tadao Ando che meglio fece altrove, con quel baretto da champagneria fuori porta, con quell’apparato da grandeur fuori misura, non è in realtà considerata sito così importante dal magnate del lusso. E si vede.

In questi pochi anni di gestione le mostre furono scarse numericamente (solo tre dal giugno 2009, quest’ultima compresa, che durerà sino a tutto il 2014) e appena sufficienti, in una pagella di valutazioni scolastiche, le prime due.

Questa manifestazione, Prima Materia, è davvero deludente, mediocre, arrabattata, arbitraria, forzata, inconcludente. Si avvale di alcune opere già viste e utilizzate altrove e per lunga pezza, data l’irritante eternità espositiva di certe proposte di Palazzo Grassi. Presenta artisti e soprattutto opere che Pinault senz’altro intende spingere verso l’incanto più proficuo e su cui l’operazione commerciale (contro cui non ho nulla in contrario, sia chiaro!) è talmente smaccata da parere fin pacchiana.

Il tutto malgrado la presenza confortante di poche opere straordinarie, a dir poco, e italiane, a dirla tutta.

Il casus critico è dato dalla determinazione dei due curatori di fare il punto intorno a un non meglio precisato “dialogo” fra opere, artisti, luoghi geografici e temporali distanti e il sito della contemporaneità per eccellenza: la Punta modificata dal percorso lineare e aperto di Ando. Operazione che dovrà partire dichiaratamente dalla Collezione Pinault, inesauribile fonte di ispirazione per modificare prospettive e instaurare nuovi confronti critici.

Prima Materia è il minimo comune denominatore, la comunicazione globale attraverso tutti i media dell’arte, che, in quest’epoca di ansia e di incapacità di comprendere sino a dove potremo spingerci con arte e tecnologia, amalgama i contributi di pittura, scultura, installazione e performance fornendo una prima (e unica) chiave di lettura tale per cui siamo ormai portati a considerare il caos come “la” forma di vitalità culturale che ci rappresenti.

Per la verità, paiono entrambe opzioni deboline. Impostate su selezioni dettate più dagli spazi e dalla “fornitura” che da una linea critica di sostanza. Come dire: “mi riarredo casa per i prossimi 18 mesi con quello che c’è in magazzino e vediamo se mi piace”. In effetti, non molto più di questo emerge dalla nuova esposizione pinaultiana. E non è granché.

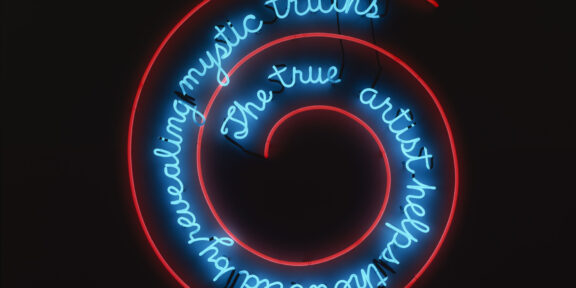

A partire dalla consueta – già vista più e più volte e qui riproposta in una edizione del 2013 – pensilina di luci di Philippe Parreno (Marquee) che poco si nota e che perde, posta così, con noncuranza apparente (anzi, mi dicono “irreale”), all’esterno dell’ingresso, il significato di memoria evanescente, di passaggio del limen. Troppa didascalia fa male all’arte contemporanea. Forse, d’ora in poi, bisognerebbe installare quest’opera in altri contesti (ad esempio, in capo a una porta cieca) per darle il risalto che merita. E così, già tanto spesso si è potuto godere del notissimo quanto intrigante video di Bruce Nauman torturatore del suo clown alienato (No, No, 1987) che rifiuta ostinatamente di assuefarsi alla tentatrice tavola apparecchiata dal sistema dell’arte. E la stessa Bourgeois (curatrice) ne fece già uso per Pinault a Venezia.

L’impatto iniziale è di mano di Dominique Gonzalez-Foerster con la sua installazione musicale Raining (2012) che, il 30 maggio scorso, si confonde con la colonna sonora di questi giorni di vernice biennaliera: pioggia, pioggia, pioggia. Sarà forse per questo e per causa della massa agglomerata e costretta del tutto scompostamente nella prima anti-sala del museo, che dell’opera certamente poetica si perde ogni traccia, ogni sentimento, ogni possibilità di lettura.

Il tentativo di ridurre il livello personale di sensibilizzazione all’elemento esterno fallisce poi immediatamente dopo con il “teatro scultoreo” del duo Lizzie Fitch/Ryan Trecartin e la loro immensa, anarchica ricostruzione di una vita all’eccesso, emblematica del presente, ambiguo, desolante, straniante, ma rassicurante almeno all’interno del tuo caldo quartierino. L’esplosiva realtà transumanata della coppia di artisti americani deborda in una sovraproduzione e sovraeposizione di oggetti, video, suoni, colori, sensazioni, alla ricerca di una felicità impossibile e trasognata. In Public Crop, Local Dock, Porch Limit (2011-2012) c’è tutto il materiale utile per un compendio esaustivo sui simboli più minuti della società dei consumi. E francamente trovo sia solo l’ennesima talentuosa e ben condotta modalità di esprimere concetti di cui, a quanto pare, l’Occidente non può fare a meno per sentirsi politically correct anche in arte.

Public Crop, Local Dock, Porch Limit, installazione, video, suoni, materiali diversi, 2011-2012

Il percorso impone di salire subito al primo piano dove campeggia in pieno isolamento una bella sala dedicata a Marlene Dumas, eccellente pittrice sudafricana dal successo meritato. Ma alcune di quelle tele già comparvero in queste sale e un po’ di delusione assale il visitatore. Nel complesso questa piccola personale è ricca, ma monotematica, scelta senza dubbio per l’impatto fortemente iconico che contraddistinguerà tutta l’esposizione e che sembra essere una costante critica in tutte le manifestazioni curate dalla Bourgeois.

Anche Mark Grotjahn è un must di Punta della Dogana, e già mi piacque (parzialmente) anni fa, quando presentò alcune opere di dimensioni inferiori a queste, pressoché monocrome e con molto meno spazio a disposizione. In quel tempo, all’epoca dei butterfly paintings, l’espressione e la ricerca erano più calibrate. Questa pittura, muscolosa e dirompente, ora mi sembra più retorica e meno ricercata: tutte le opere incarnano un altro tema (Natura vs. Cultura, credo) cardine di questa mostra e rappresentano una foresta turca dai colori spiritati e mistici. Una tela era sufficiente, nove sono troppe…

Llyn Foulkes ha una poetica ormai quasi familiare. L’assemblaggio compulsivo di icone della decadenza americana connota una ricerca che parte dagli anni ’60 dello scorso secolo e non sembra trovare pace. Una cifra molto riconoscibile che migliora nella serie dei ritratti allucinati e smembrati e si fa didascalica con poche tracce d’ironia nelle altre opere come Rape of the Angels (1991) dove la narrazione Pop prende il sopravvento. E’ comunque un classico.

Inspiegabile, tanto quanto apprezzabile, la presenza di alcune immagini progressivamente senescenti di Roman Opalka, che da solo mi dispone al bene, e mi fa ritornare alla costruzione intellettuale dei veri percorsi d’arte. In effetti, che c’entra qui e ora, il caro Roman? Non lo so, anche se me lo godo: l’assaggio d’infinito è sempre toccasana.

Continuando in questa scansione a ritmo monografico “slogato” (perché costui è prima di costei? Cosa hanno in comune costoro? Che c’entra questa arte con quell’altra?), si procede nella grande sala di Roni Horn che in effetti pare di grande bellezza. Rappresenta la silente composizione di un’identità sempre in lotta con se stessa e dai mutevoli riflessi, proprio come i grandi contenitori vitrei e circolari ricolmi d’acqua sino a un orlo che sembra tracimare con il liquido. L’analisi concettuale del sito permette all’artista questa bella installazione che si sposa perfettamente con il percorso espositivo, se questo è il dictat che si deve mantenere. E lo travalica, così come ogni bella opera deve fare, irreggimentabile.

Non riesco però a farmi piacere la grande muraglia di crocefissi in filo spinato di un altro amico del percorso pinaultiano, l’artista algerino Adel Abdessemed, laddove la denuncia è talmente esplicita che perde perfino d’incisività. La sua biografia annovera le crudezze e il terrore della guerra civile così come la quotidianità stentata e forse altrettanto cruda delle banlieues parigine. Ma non è neppure il Cristo moltiplicato che mi irrita, quanto proprio l’uso del filo spinato proveniente nientepopodimeno che da Guantanamo. C’è altro da aggiungere? Messaggio talmente urlato da risultare sordo.

“Inspiegabilmente” bella la sala con l’opera op-artiana di Bridget Riley di fattura esemplare (Static 2), 1966) e il microbico Achrome del 1962 di Piero Manzoni che fulmina lo spettatore tanto cattura l’occhio a scanso di una posizione infame e defilata. Niente materia, niente colore e se c’è colore, è destinato a vibrare e dare vertigine. Magnifico.

Sulla stessa linea poetica, anche se intrisa di superomismo, è l’opera di Shusaku Arakawa, nell’ultima sala del piano superiore. Opera che si riallaccia anche alla numerazione di Opalka e alla ricerca di un infinito che per Arakawa è più materiale e concreto, in quanto collima con l’immortalità e la spasmodica urgenza di finanziare un progetto che ad essa conduca. Le tele presenti in questa mostra, tutte risalenti agli anni ’60 del secolo scorso, erano prodotte allo scopo di raccogliere fondi per la costruzione di architetture che rendessero gli abitanti tetragoni alla fine della propria esistenza. Il tentativo di Arakawa, va da sé, venne frustrato dall’evidenza della materia, mentre le sue opere sicuramente gli sopravvissero ed ebbero grande diffusione. Grandi tele bianche su cui computare con impalcatura geometrica e ben costruita lettere, numeri e piccoli oggetti quotidiani.

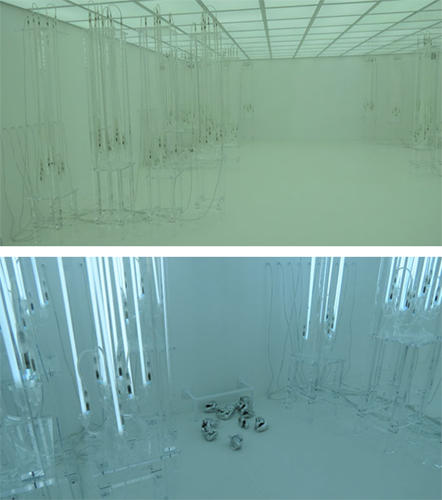

La quiete si interrompe al piano sottostante nella cella sonora e abbacinante di Loris Gréaud, artista che ama le contaminazioni fra scienza e fantascienza, cinema e musica elettronica. Un sibilo di intensità sempre più potente (la cosiddetta Scala di Shepard, che crea l’illusione di un canone discendente all’infinito) accoglie il visitatore in una camera dal bagliore vieppiù accecante sino a quando tutto (luce e suono) s’interrompe e contro una parete resta l’ombra di un feto di primate che ruota su se stesso. A terra, cocci di candelieri rammentano manufatti complessi di un tempo che fu. La stanza come tempio di una civiltà perduta? Mi sono sempre piaciute le camere di compensazione dell’arte dove il pubblico scambia con l’opera una parte di sé, ma (potrei dire: anche) qui l’eccesso impedisce di comprendere i molti stimoli, la complessità non favorisce una visita proficua, troppe sollecitazioni annullano la capacità di godere dell’opera e di capirla.

installazione site specific, 2013

Nella sala accanto prende piede la piccola personale di Theaster Gates, artista americano impegnato in un’arte realmente social: con ciò che trova nei luoghi della decadenza e del disordine urbano, costruisce siti di aggregazione e opere che poi venderà per mantenere in essere progetti come il recupero di biblioteche, ristoranti, archivi anche attraverso la ristrutturazione di case in demolizione, officine in disuso. L’encomiabile “arte immobiliare”, come viene chiamata dal suo ideatore, ha qui alcune testimonianze valide costruite con lamiere, manicotti antincendio, cemento, masserizie e attrezzature varie. Sarà che mi pare in perfetta sintonia con una pura via americana all’objet trouvé, sarà anche che queste opere sono per noi consuete, ma in effetti questa rivisitazione di una scuola che ancora può dare mi piace, anche se molti grideranno al déja-vu. Tanto più se questi lavori sono solo il mezzo con cui arrivare alla vera arte, secondo Gates.

Entro nel sancta sanctorum, il cubo di Ando, novello altare delle glorie dell’archistars e del suo patròn, e trasecolo. Questi due orribili quadroni saranno forse l’emblema di un’arte contemporanea cinese più engagée e più autentica dopo le abbuffate dello scorso ventennio, ma a me pare che davvero, a parte il gigantismo, non v’è nulla di eccezionale. Non mi impressionano la tecnica di Zeng Fanzhi che utilizza due pennelli nella stessa mano per rendere ancora più segmentato ed eccentrico il tratto, né il soggetto, foreste allucinate emblema della modernità e dei suoi dissesti anche morali oltre che ecologici, né lo stile che attinge volutamente a un espressionismo centroeuropeo di ritorno. Se l’artista voleva suscitare irritazione e finanche disgusto, in ciò è riuscito senz’altro. E l’irritazione cresce ancor più se penso che nella mostra passata al suo posto c’era la divina prova di Julie Merethu…

Comincio a pensare che quando si parla di difficoltà espositiva in contenitori inopportuni ideati da architetti sadici e si va con il pensiero, per l’Italia, al povero MAXXI in Capitale, bisognerebbe convertire i facili detrattori della parete ondulata e del pavimento scosceso all’obiettiva considerazione di questo museo dagli ambienti giganteschi che annulla ogni possibilità di raccoglimento al pian terreno e demanda al piano superiore le opere “borghesi” che tutti accontentano. Forse sarò retrograde oltre che ostinata, ma continuo a pensare (e ci penso sin dal 2009) a come la Guggenheim avrebbe più calibratamente e più raffinatamente trasformato questi antichi magazzini della Dogana da Mar per mostre a mitraglia, seminari, incontri, manifestazioni diverse… E’ inutile che insista, però: cosa fatta capo ha.

Procedo nel pellegrinaggio e osservo con una certa noia la drammatica sala dei teschi di cristallo di Sherrie Levine. E’ possibile che l’indigestione del memento mori nell’arte contemporanea degli ultimi anni mi costringa alla reticenza nei confronti di uno stilema che si può dire più che abusato. E’ abusato anche nel modello lux, qui declinato nel prezioso vetro cristallo sabbiato. E mi pare anche ridondante l’installazione nelle teche, emblema di una venalità da aborrire… basta: sono stanca dell’icona al cubo, dell’icona dell’icona, del simbolo che rincorre se stesso.

Mi dirigo verso la caffeteria della Fondazione che è luogo di pace (non durante le vernici, però) e, abbandonata subito l’intenzione del riposo, mi dirigo verso un corrusco bagliore sul fondo della stanza. Circonfuso di oro in panneggi è il grande piedistallo con sfera di corda intrecciata di peli di cammello di James Lee Byars, singolarissimo esponente di una forma peculiare di sincretismo fra arte occidentale e orientale negli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo, che, mentre in altri si esprimeva attraverso l’essenzialità di gesto e forma, in lui trovava nella voluttuosa ricchezza dell’apparato formale, in specie teatrale, la sua più alta compiutezza. In realtà questa installazione, una sorta di testamento artistico e umano, non mi dispiace affatto. Ma non è il posto giusto questo, vicino a paste e prosecchini. Sembra la dépendence di una cioccolateria belga. Non è qui che dovrebbe essere, non va bene per nulla.

Guadagno altre sale del circuito di ritorno. E non riesco ad appassionarmi all’ambiente preparato da David Hammons, artista afroamericano newyorkese legato appassionatamente al movimento del Black Power. Anche qui si tratta di arte urbana, anzi, di strada. Ma se penso che egli trova nel “suo” pubblico, quello degli slums, dei ghetti e anche dei quartieri periferici tout court, il perfetto mentore e la sua prima ispirazione, penso che siamo noi – ora, in queste pulite e asettiche sale – a essere inappropriati per Hammons. E ancora una volta, pur apprezzando il video per l’ineludibile fascinazione che sprigiona, non trovo adatta questa scelta per questo contenitore e per questa mostra. Sono moralista? Ebbene, sì. Anche l’artista lo è, perché non potrei esserlo io, alla fine?

Phat free (1995-2000), video; Untitled (2008), sacchi per immondizia su tela d’artista

E, ancora una volta, non riesco a farmi piacere del tutto i quattro testoni in bronzo di Thomas Schütte, che vorrebbero decretare l’ennesimo rifiuto della protervia del potere, investita di pathos e magniloquenza arcaica (o classica, che dir si voglia). Del resto, riprendono il tema lanciato lo scorso novembre in un parco londinese, mentre una personale importante del nostro si poteva godere alla Serpentine Gallery: giganteschi mostri bronzei bicefali impietrivano i passanti con ghigni orrendi. Difficile inserire in questo contesto una tale potenza formale ed espressiva. Ma capisco ora di essere ormai prevenuta…

Grazie al Cielo, risollevo lo spirito con la ristoratrice bellezza, anche se meritava un più ampio respiro, della grande sala dedicata al “dialogo” (qui, sì, sembra opportuno e convincente, anche a un occhio superficiale) fra Arte Povera e il movimento giapponese d’omologa istanza Mono-ha. Mi piace iniziare dal cantone più nascosto, una piccola saletta posta sotto il livello superiore che fa da quinta alla maggiore. Qui trovo elegantissime e facili come un sorso d’acqua pura le forme sublimi e acclimatate di Koji Enokura e l’Esprit de Finesse di Giulio Paolini, la levità di Susumu Koshimizu che contrasta con l’apparente leggerezza dell’opera del capostipite Lee Ufan (Relatum) in cui tutta la sua filosofia trova eloquente espressione. E bene si accompagna anche il Metrocubo d’infinito di Michelangelo Pistoletto in questo quartiere.

Nella sala maggiore, trionfano (è il caso di dirlo) le prove sublimi di Giulio Paolini (la più bella “cosa” qui vista dal titolo assolutamente pertinente: Vedo (la decifrazione del mio campo visivo) una meraviglia del 1969), che non mette in ombra la ponderosa Catasta di Alighiero Boetti, anche se i curatori provarono ad annullarne il potere taumaturgico sulle nuove forme artistiche degli anni ’60 installandola in un angoletto perduto…

Per pura illusione geometrizzante o per rimando al piano superiore, anche qui godiamo di un gioco d’acqua di Nobuo Sekine che illude la percezione mentendo attraverso la forma circolare e quadrata e la loro equivalente potenzialità di contenimento della medesima quantità d’acqua. Ma attira anche la familiare scritta al neon di Mario Merz, Se la forma scompare, la sua radice è eterna, icastica, incorruttibile, prepotente.

Giuseppe Penone è inconfondibile con le sue installazioni della serie delle Alpi Marittime di naturalità e libertà surreali che qui, accidenti, sono perfette con la grande “piattaforma” del 1968 di sassi e zinco di Kishio Suga, laddove la materia lavorata viene sottratta da sotto le pietre e posta loro a copertura in una sorta di ribaltamento di livelli d’importanza fra superiore e inferiore, così come le (inesistenti) radici degli alberi di Penone indagano un ìnfero impossibile e infecondo.

Meraviglioso Paolini, sublime Merz, viva Boetti, allori a Penone… I nostri artisti salvano questa mostra senza capo né coda, allorquando il dichiaratissimo imperativo è “date al curatore ciò che è del curatore”. Ma, qui, qual è il contributo del vate? Accrocchiare alla bell’e meglio gli ultimi acquisti? Mi rendo conto che il giudizio è facile e forse sbrigativo, ma l’effetto di questo barocchismo espositivo senza una qualsivoglia linea critica che lo sorregga e con l’incelabile velleità di “agghindare” un sito dalle attrattive indubitabili ma che diventa preponderante su qualsiasi altra considerazione che comprenda le cose dell’arte, su di me è di riprovazione, forse moralistica, senza dubbio qualunquista, non meno sindacabile.

Ma dopo aver visto ciò che può fare un Maestro con un vera idea di “arte contemporanea” affinché questa diventi il linguaggio del suo tempo (a ca’ Corner della Regina, presso la Fondazione Prada, di cui troverete nota qui a breve) o ciò che deve fare un critico d’arte se vuol mettere la parola fine a un linguaggio articolato e ormai infingardo che abbraccia un secolo di storia (alla Biennale, con la mostra curatoriale di Massimiliano Gioni), non riesco a essere indulgente con questo posto addomesticato e questa arte imbrigliata.

Spero che qualcuno abbia in merito opinioni più clementi della mia, attendo conferme o smentite anche rabbiose e indignate, purché qualcuno fra i lettori di ArtsLife mi dia conto personale di questa mostra a perdere.

FRANÇOIS PINAULT FOUNDATION – PUNTA DELLA DOGANA

PRIMA MATERIA

30.05.2013-31.12.2014

a cura di: Caroline Bourgeois e Michael Govan

Catalogo Electa trilingue, € 45

Dove:

Dorsoduro, 2 (Chiesa della Salute) – 30123 Venezia

Come arrivarci:

Dalla Stazione Ferroviaria: Vaporetto Linea 1, direz. Lido, fermata: Salute (da Stazione alla Salute, ca. 40-42 minuti)

Orari:

Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 tranne martedì. Chiusura delle biglietterie alle ore 18

Biglietti:

Il biglietto d’accesso per i due siti (anche visita a Palazzo Grassi, n.d.) valido tre giorni

Biglietto intero: 20€ per la visita dei 2 siti / 15€ per la visita di un sito

Biglietto ridotto 1: 15€ per la visita dei 2 siti / 10€ per la visita di un sito

Ogni mercoledì ingresso libero per i veneziani, su presentazione di carta d’identità o tessera Imob.

Tempo medio di visita secondo ArsLife: fate voi, per me l’unica sala per cui perdere davvero tempo è la 23 con Arte Povera/Mono-ha e un Paolini che mi sarei portata a casa subito senza neppure incartarlo.

Info:

www.palazzograssi.it

4 Commenti

Meritare è un termine che in Occidente non si dovrebbe più utilizzare, pena il taglio della lingua.

se qualcuno di questi artisti ha meritato Punta della Dogana qualcuna delle mie opere merita sicuramente il paradiso, ah ah ah! 🙂

Molti hanno trovato alcune opere alquanto discutibili, infatti.

condivido e ringrazio per le belle foto. certo che quei muri non si possono proprio guardare. fu un errore di cacciari e lo si paga parecchio . del resto pinault quando fa da solo non é che va molto distante. e ségalot fa solo i suoi interessi…….