ITINERARIO GIARDINI n° 2

55a BIENNALE D’ARTE 2013

(ovvero: un grande futuro dietro le spalle)

#1 PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI o PADIGLIONE CENTRALE

#2 PADIGLIONI NAZIONALI

#3 PADIGLIONI NAZIONALI AI GIARDINI SULL’ISOLA DI SANT’ELENA

55a BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA 2013 – GIARDINI

Il Palazzo Enciclopedico

Dove:

Giardini, Castello – 30122 Venezia

Come arrivarci:

Dalla Stazione: Vaporetto Linea 2 diretto (direz. San Marco, Lido), fermata GIARDINI, 34 minuti

Apertura e Orari:

1 giugno – 24 novembre 2013

Orario: 10-18 (chiusura biglietteria: 17,30) chiuso LUNEDI

Biglietti:

intero € 25 (valido anche per l’Arsenale); ridotto (residenti, militari e ultra65enni) € 22/20. Previste altre riduzioni specifiche, singole o per gruppi; bambini sino a 6 anni, accompagnatori di invalidi, studenti di scuole primarie e secondarie coinvolti nei progetti educativi (cd. Educational): gratuito.

PRENOTAZIONI e info

Call center Hellovenezia 041-2424 (tutti i giorni 8,30-18.30), prevendita biglietti nei punti Hellovenezia a P.le Roma, Lido (Santa Maria Elisabetta), Tronchetto.

INFORMAZIONI

www.labiennale.org

Tempo medio di visita secondo Artslife: 5/7 h (di più, in una sola visita, vi sfido)

Quest’anno vedrò la Biennale in più riprese, come sempre, e in compagnia, come spesso mi accade, ma la novità è che, affascinata dalle sirene-vernici, riscopro un periodo festoso, anche se – per me – troppo stancante. Devo tornare più e più volte per godere di questa eccellente edizione che m’impone una particolare concentrazione per fornire un giudizio che abbia senso e che non sfiguri con i molti e molto autorevoli già di dominio pubblico.

Ciò che m’irrita di primo acchito è l’incremento di ben 5 euro del costo del biglietto d’ingresso rispetto alla scorsa edizione, un rincaro che francamente non trovo motivato, considerato l’incremento di pubblico e di padiglioni negli ultimi anni, e che rende per molti il tour più proibitivo.

Ma la Biennale è sempre cosa gradita e va omaggiata. Io ne sono una fervida sostenitrice e una sincera entusiasta e ritengo sia una opportunità da non perdere per avere un panorama dell’arte del globo in tutte le sue anomalie, peculiarità, identità, omologazioni e disparità espressive, come altrove non si riesce a documentare in maniera così efficace e concentrata, anche se, di necessità, limitata e parziale.

Via, quindi, con la consueta letizia del cuore, nel vialetto delle ormai multiple e stratificate rimembranze…

#2 PADIGLIONI NAZIONALI

Padiglione della Svizzera

Apprezzo sempre il contributo svizzero all’arte contemporanea. Generalmente le proposte sono partecipi di urgenze complesse e molto politically correct. Sempre però declinate con eleganza freddina e in certo modo compiaciuta. Anche per questa Biennale Valentin Carron (1977) trova corde razionaliste e raffinate ispirandosi volutamente a Giacometti e al suo padiglione della Biennale del 1952. Un curioso serpente a due teste indica che l’ingresso equivale all’uscita, che non esiste differenza fra inizio e fine, un Uroboro che qui preferisce non mordersi la coda ma mostrarsi quale è: il senza tempo rigeneratore. E il visitatore, seguendolo, attraversa il padiglione e i suoi punti salienti. In effetti, lo stesso Carron afferma di non essere interessato alla ricca simbologia del rettile quanto al fatto che è una linea pura che attraversa lo spazio. E allora perché fare di una linea un’espressione zoomorfa? Non me la conti giusta, caro Carron. Approfondendo scopro che l’elemento scultoreo si deve al retaggio del Cantone Vallese di cui è originario l’artista con la sua ricchezza d’iconografia e materiali. Tuttavia è singolare l’uso di questo escamotage che modifica le proprie dimensioni a seconda dell’itinerario e delle opere incontrate. L’artista intende onorare ogni movimento artistico del ‘900 sino agli anni ’60 e al Neorealismo italiano, rappresentato da un ciclomotore Ciao della Piaggio, restaurato sul posto, o da quello francese – più propriamente visuale – con gli strumenti calpestati e battuti e fusi nelle pareti. Devo dire che poco si coglie di questo colto peregrinare anche se, nel complesso, l’intenzione e il risultato sono encomiabili.

Voto: 5/6 (per la sottile noia che pervade questo intellettualissimo esercizio)

Padiglione del Venezuela

Padiglione Venezuela – Autori Vari, El arte urbano. Una estética de la Subversión

Padiglione Venezuela – Autori Vari, El arte urbano. Una estética de la Subversión

Nel bel padiglione progettato da Carlo Scarpa nel 1954, trova posto una soluzione troppo accostumata dell’ormai abusata street art per palati borghesi o critici poco militanti. Devo dire senza indugio che non riesco a farmi piacere, né riesco a comprendere il progetto che addomestica una forma artistica, o un’espressione sanamente popolare, al tentativo di spiegarla alle menti curiose ma pigre del pubblico delle grandi occasioni. Sono quindi fortemente prevenuta e con tale sentimento muovo all’interno del sito che vorrebbe rappresentare, invece, un territorio aperto e non limitato. Sta di fatto che i format entro cui “agisce” questo genere sono mutuati perlopiù dagli Stati Uniti e raramente trovano un originale sbocco formale. Ma forse mi sbaglio perché il progetto è molto identitario: il curatore Calzadilla (artista esso stesso) ritiene che sia specchio di una compagine sociale in formazione e chiama a partecipare artisti (crews) diffusi su tutto il territorio nazionale a indicare che ormai l’arte urbana è forma culturale prima che estetica, diventa utile per identificare una comunità o un’area geografica. Fra i tanti invitati, ecco alcuni nomi dei graffitari più noti: CMS, GSC, Via Oeste, PC, Simbiosis Perfecta, 346, Silenciadores, 58C, 3BC, S/N, AAA, SDN, ROS, Pacos Gratis, IMP, PSC, EMC, Slim, Chuo, Ker, Comando Creativo, Colectivo Cultural Toromayma, 360º, La Kaza para la Raza.

Penso tuttavia che siano più interessanti i diversi video che da soli costruiscono un murale più eloquente di tanti glifi…

Voto: 5 (perché i graffiti sono belli, per la miseria)

Padiglione della Russia

Notevole l’impatto sul visitatore – soprattutto durante la vernice – dell’impresa di Vadim Zakharov, grande concettualista moscovita, qui a lavorare con il curatore Udo Kittelmann (direttore dei Musei Statali di Berlino). Danae è protagonista di questa poliedrica opera che richiede espressamente la partecipazione del pubblico, limitato a quello femminile nel piano inferiore dove piovono monete d’oro che verranno rimesse poi in circolo attraverso un secchio e nastri trasportatori.

La donna come eterna genitrice dell’arte, della civiltà, del genere umano e dell’universo simbolico? Senz’altro, ma anche “riciclatrice” di ricchezze fuor di metafora. Tanto che, a fronte della salvifica opera della mitica argiva figlia di Acrisio cui l’uomo si genuflette osservandola da un palco soprastante, resiste indifferente l’impiegato bancario seduto su una sella a metri d’altezza, ruminante noccioline (50 chili, recita il “bugiardino”…), distante da ogni peripezia umana, avulso dalla realtà spicciola, tanto che non si avvede di esser sprovvisto di palafreno. Libera interpretazione di un mito che non sente inverni. Molto libera: appena allungo una mano per prelevare qualche moneta dal nastro, uno dei tetri bancari a guardia del corretto ricircolo mi ulula lugubre un eloquentissimo “don’t touch!”. Nel mito il potere è femminino, nella realtà, chi lo disciplina è maschio.

Voto: 6 + (perché la Russia quest’anno perde l’élan raffinatissimo delle scorse edizioni)

Padiglione del Giappone

Nella presentazione del padiglione, il suo stesso curatore afferma essere un progetto in apparenza “incoerente”… Non c’è peggior errore, in retorica, di quello che mette in risalto ciò che appare come un punto debole cercando di accaparrare il favore tollerante del pubblico. Koki Tanaka (1975), di stanza a Los Angeles, è consueto a operazioni destabilizzanti come far suonare un pianoforte da cinque musicisti contemporaneamente. La poetica di questo video-artista si fonda sulla totale interazione dei chiamati in causa, progetti da sviluppare con la partecipazione di elementi pienamente motivati e con uno specifico compito. Opere all’apparenza poco significanti o – al contrario – fortemente significanti perché, per così dire, sovrabbondanti la richiesta della regola. Fuori regola, insomma, come nove acconciatori che si apprestano a tagliare una sola chioma o cinque ceramisti che cercano di modellare un unico pezzo al tornio.

L’idea è buona, non c’è che dire (e verrà premiata, peraltro, con menzione speciale), e, alla fine, anche le opere paiono interessanti. Ma l’horror vacui del padiglione, per noi abituati alla compostezza nipponica, pare davvero insopportabile. L’artista si avvale, proprio per non far mancare nulla al concetto del “collettivo al lavoro” (interventional project), di parte degli elementi compositivi del padiglione giapponese dell’ultima Biennale di Architettura di Venezia, il premiatissimo sforzo di Toyo Ito, con i suoi eleganti piedistalli in cedro da legname abbattuto dallo tsunami del 2011. Oltre a questo le opere sono disposte come arredi e si confondono volutamente con gli elementi centrali. Tutto risulta confuso, con azioni che si intercettano e diventano poco nitide, in una calca spiazzante e poco gioiosa.

Irritante è il termine adatto.

Voto: 4/5 (perché l’idea e le intenzioni mi piacciono comunque, ma la resa è pessima)

Padiglione della Corea

Tutt’altra aria si respira nell’elegante padiglione vetrato della Corea, adattato alla meraviglia da Kimsooja, artista della Repubblica di Corea esiliata negli Stati Uniti, che fonde con naturalezza e sapienza gli elementi costitutivi di natura e cultura e declina simboli e percezioni con sciolto linguaggio. Si attende in una stanza rifrangente e senza spigolature, in cui entra luce naturale moltiplicata da speciali fogli catadiottrici applicati alle vetrate. E’ un carosello di arcobaleni se si capita all’ora giusta. Si cammina a piedi nudi e si attenuano i rumori. Sino a quando, al proprio rispettivo turno, si entra, al massimo in numero di due, in un ambiente anecoico che, per l’appunto, è privo di luce e suono, all’interno del quale, dopo l’orgia di luce, si rimarrà ad attendere due minuti prima di uscire di nuovo. Ciò che basta per avvertire una sottile, infantile angoscia salire fra le scapole e arrivare veloce al lobo frontale.

La luce filtrata dagli impercettibili schermi rappresenta la pelle di un fagotto-padiglione che dà il titolo all’installazione (Bottari, i fagotti cuciti della tradizione coreana), all’interno di questo fagotto-corpo si percepisce il respiro dell’artista per poi fare esperienza di un “buco nero” che pervade l’anima e spinge alla riflessione metafisica. Un semplice percorso eccellentemente paradigmatico dei grandi temi dell’arte (luce/buio, nero assoluto/colori, morte/vita, realtà fenomenica/caos) e della quotidianità.

Voto: 6/7 (perché qui si fa la tragedia classica, per Diana)

Padiglione della Francia

Per motivi tanto ignoti quanto poco interessanti (analisi intorno alla rispettiva identità culturale alla luce del III millennio? Valichiamo con l’arte i confini nazionali? Mah…), due Paesi europei decidono per un fastidioso quanto ininfluente scambio di padiglione. Quest’anno “la Francia” è “la Germania” e viceversa. Già questo mi indispone: se l’arte contemporanea imperterrita procede nel cascame duchampiano, qui siamo al grado zero del gioco.

Ma l’irritazione finisce qui.

Giocando sul facile calembour del termine inglese “ravel” (intricare) e “unravel” (districare) con il cognome di uno dei più famosi musicisti del ventesimo secolo, Anri Sala (albanese di nascita e francese di adozione) smantella con metodo ogni significato del testo musicale, attraverso la sovrapposizione di due esecuzioni differenti del Concerto in re maggiore per mano sinistra e orchestra di Maurice Ravel, composto per Paul Wittgenstein (fratello del filosofo Ludwig) grande pianista privo della mano destra persa durante il primo conflitto mondiale. Le immagini delle due mani sinistre (le destre a riposo, ma a loro modo in tensione) sovrapposte ma di quando in quando sfasate per la differente conformità del sentire la musica e dell’atteggiare il corpo corrono in parziale dissonanza per poi recuperarsi a tratti, secondo un diverso sentire, il tempo e le battute omologhi. Si rimane senza fiato in quella sala da concerto che si fa immensa e non ci si accorge del pubblico, tanto la musica è ossessiva e incantamente distonica. Un effetto che lo stesso Ravel (compulsato da una forma di lieve autismo) avrebbe apprezzato, se avesse potuto apprezzare questo immorale sfasamento di canone…

Nella sala precedente e in quella successiva, Dj Chloe affronta in modo peculiare la stessa sfida e costruisce una versione ancora differente dello stesso concerto, ripreso in battute e respiri (se si può dire così) attraverso il mixaggio delle apparecchiature da discoteca, ma con un effetto intenso e sottile, di ripresa di un jazz ai primordi, come del resto è il pezzo raveliano.

Ogni significato è ricucito con nuovi contenuti nel proprio alveo, ogni stilema si rincorre attraverso la musica sublime, ma priva di pulizia formale. Ogni senso dell’arte si recupera attraverso la percezione perfetta e l’esecuzione meccanicamente imperfetta. Mi rendo conto che è forse “roba” per palati facili, ma vi assicuro che il godimento è altissimo, che si rimarrebbe qui – nelle tre sale del grande padiglione germanico che due anni fa ospitò la straziante e potente opera di Schlingensief – per ore, che i video delle mani sulla tastiera o sui piatti impegnate a “costruire” o “distruggere” la partitura (che siano dei due esecutori classici Louis Lortie e Jean-Efflam Bavouzet o della concentrata Chloe) rapinano. Sono certa, se penso anche a ciò che Morandi scrive sul jazz e di come l’arte non possiede altro che mezzi e mai limitazioni di genere, che quest’opera sarebbe piaciuta al grande Bolognese.

Voto: 7 + (mi freno, perché mi assale il dubbio che molto si debba a Ravel)

Padiglione del Canada

Il Canada procede con la promozione di artisti mediamente giovani e chiama a rappresentarlo la già nota Shary Boyle, quarantenne di Scarborough, Ontario. Adusa alle installazioni immaginifiche che si avvalgono di elementi diversi come video, sculture, performance e brani musicali, Boyle genera mondi alchemici attingendo alle mitologie quotidiane e parla di outsiders e di istanze che non troveranno mai accoglimento. Qui presenta coloro che non sono “invitati”, i silenced, perché inadeguati a quel tempo o a quel luogo, perché non voluti, perché incapaci di parlare o senza più parole (come accade anche al mimo Marcel Marceau o al comico Charlie Chaplin), perché troppo giovani o troppo vecchi. Il tutto arrangiato in un set che sa di psichedelia così come di antiquariale omaggio a Venezia. E’ nel complesso una discreta prova, che, si vede, ha preteso sforzi e capacità. Ma per me non arriva alla sufficienza.

Voto: 5/6 (perché la Boyle è ceramista e si vede)

Padiglione della Gran Bretagna

Ho pensato molto a questo padiglione per capire se mi piacque o no, e – si sa – meditare troppo per promuovere un gradimento non è mai buon segno. L’ottimo Jeremy Deller, in realtà, ce la mette tutta per piacere e, evidentemente presentendo il genere di pubblico biennaliero, ammicca a certe universali delizie del palato. L’analisi verte sulla società anglosassone, cosa che, detta così, soprattutto dopo la carica di Balaklava, accende ogni velleità di veder l’amichevole nemico gloriosamente “in mutande”… C’è una fortissima dose di ironia in questo sito poco nazionale e molto internazionale, che rasenta l’oleografia satireggiante. E, a posteriori, mi ricredo parzialmente del duro giudizio decretato nelle prime impressioni a caldo anche qui su Artslife. Rimane quel sapore di farsa che trovo un poco spento a tratti e che mal si accompagna con l’espressione artistica più compiuta.

Un’albanella reale (raro rapace la cui caccia è proibita) giganteggia minacciosa con una Range Rover fra gli artigli a simboleggiare la vendetta compiuta sul “bracconiere” (si pensò al principe Harry) che nel 2007 straziò due esemplari della Sandringham Estate, testimoni una guardia forestale e alcuni visitatori, caso archiviato per mancanza del corpo del reato. Striscioni di una manifestazione di protesta contro il paradiso fiscale inglese di Jersey rammentano le nequizie della finanza senza scrupoli e infingarda. Un capitano di lungo corso e di gigantesca facies scaglia nei flutti lo yacht di Roman Abramovich che disturba lo skyline, turisti e residenti veneziani nell’edizione della Biennale del 2011: l’intollerante uomo di mare è William Morris che lottò per una società democratica e fondata sui princìpi socialisti di condivisione anche di un design di qualità. Un video rappresenta il fulcro ideologico di questa mostra complessa sottolineando l’importanza della musica pop inglese nel XX secolo, la musica stessa della pellicola è composta e registrata presso gli studi di Abbey Road. Una serie di immagini fotografiche illustrano il tour di David Bowie come Ziggy Stardust iniziato il 29 gennaio del 1972; il 30 gennaio una feroce repressione di soldati britannici contro dimostranti per i diritti civili a Londonderry provoca 14 morti; il tour di Bowie si intreccia con i gravi fatti di cronaca e diviene l’emblema di una società stremata dalle divisioni e dalla necessità di un futuro lontano dalla violenza e avvolto dalla magia dell’alieno.

Nel complesso ci sono punte di qualità, ma l’intento didascalico è soverchiante anche se ottimamente calibrato da uno humor che intende incarnare lo spirito britannico per eccellenza (c’è persino un’area per la pausa per il the…). Non capisco se sono presa bellamente per il naso o se l’artista è, infine, serio. E il dubbio rimane.

Voto: 6 – – (perché il dubbio rimane…)

Padiglione della Germania

Come già premesso nella presentazione del padiglione francese, il formale annullamento dei confini continua con gli esponenti multinazionali – tutti calibri notevoli – del Paese di Goethe.

L’onnipresente Ai WeiWei accatasta 886 sgabelli tripodi, tradizionale arredo di case povere e benestanti, che, con la Rivoluzione Culturale e la modernità, assume fogge e materiali meno poetici e naturali. E’ suggestiva questa foresta di legno di recupero che si protende verso il cielo. Del tutto nelle corde del grande cinese cui è proibito arrivare in laguna di persona (e quindi ci “condanna” a una multipla impresa in questo pellegrinaggio dell’arte piazzando a destra e manca sue testimonianze come anche qui in Arstlife viene ricordato).

Romuald Karmakar (nato a Wiesbaden nel 1965, di padre iraniano e madre francese) è forse il migliore (forse) del padiglione con i suoi filmati destabilizzanti che centrano alcuni fra i temi salienti della cultura germanica, l’arte, la complessità della società tedesca dopo la seconda guerra mondiale, le culture che si sovrappongono fra fratture e antitesi dolorose. Toccante il video dell’attore Manfred Zapatka che recita versetti da letture di un Imam marocchino nella moschea di Amburgo nota per le frequentazioni dei terroristi dell’11 settembre. Doloroso il video sul raduno del partito neonazista nella berlinese Alexanderplatz. Incompatibili fra loro, sembrano invece cantare all’unisono.

Sontuose le immagini della fotografa e videoartista indiana Dayanita Singh (1961), nota per gli intensi ritratti della middle e upper class del suo Paese e per la sua attenta attività di fotoreporter di costume. Documenta con precisione e spiccato talento estetizzante l’evoluzione della società indiana, compressa fra tradizione e modernità. Non sembra particolarmente originale, anche se il tocco è notevole e incanta la sapienza della ripresa e dell’inquadratura.

Molto buona la prova di Santu Mofokeng, fotografo sudafricano che assume le stesse istanze poetiche della collega indiana con, però, una resa più convincente e soprattutto più ricca di contenuti. Inizia negli anni ’70 come fotografo di strada a Sowetho per documentare le battaglie contro l’Apartheid e ritrae un Paese di straordinaria bellezza, le cui immagini di naturale monumentalità si assimilano a quelle delle epopee di Ansel Adams, così come quelle della gente deprivata di ogni bene e dei propri diritti ma impregnata di fervente spiritualità s’informano della medesima potenza iconica degli shots di Walker Evans.

Nel complesso, un Padiglione molto (ben) costruito, un po’ furbetto e forse deliberatamente monotematico. Ma buono.

Voto: 6 +

Padiglione dell’Australia

La singaporiana Simryn Gill (1959, vive e lavora fra la Malesia e Sidney) è artista attenta ad alcune tematiche di ampio respiro. Memoria, cultura, modificazioni operate dalla cultura sulla natura. La Gill partecipò alla scorsa edizione di Documenta con un progetto simile, in linea con la sua poetica che si potrebbe riassumere in “i detriti della quotidianità costruiscono le basi per il futuro se sono in sintonia con la natura dell’Uomo e con le leggi della Terra”, una sorta di “artificiale naturalità” della vita degli oggetti che si interseca con la poderosa materia australiana e asiatica. Del resto, pare che l’artista abbia trovato forti assonanze fra il padiglione nazionale qui a Venezia e la sua casa d’infanzia sulla spiaggia a Port Dickson in Malesia. Da qui a cercare di replicare la consuetudine e la memoria personale il salto è breve. E’ bello, questo padiglione, calmo e quieto, e riesce a pascersi della luce che entra morbida in accordo con le opere che formano curiose collezioni: collanine fatte di minuterie e carta, minuscoli pezzetti di carta appuntati a una parete a simulare uno sciame di insetti, un angolo dove leggere in pace vecchi gialli o romanzi di avventura, una grande conca che raccoglie l’acqua da un pluviale esterno e diventa arte per le splendide modifiche che si consumano sulla sua parete accogliente, una serie di fotografie di struggente bellezza sui paesaggi selvaggi e ardimentosi dell’emisfero australe… Ogni opera subirà una trasformazione causata dagli elementi esterni che vi entreranno a far parte (insetti, piante, foglie, uccelli, ecc.) così come dalla stessa luce del sole, dal vento e dalla pioggia. Non c’è altro da fare che osservare, possibilmente in silenzio. Molto buono.

Voto: 6 ++

Padiglione delle Repubbliche Ceca e Slovacca

E’ singolare come il tema dell’archivio sia il protagonista anche di questo bel padiglione che riunisce le due Repubbliche sino a pochi anni fa costituenti la Cecoslovacchia. Ma qui l’archivio e l’archiviare sono indagati per ciò che in più comporta l’operazione intellettuale dell’indagine filologica: sapere comprendere il senso che sottende ogni collazione, il metodo che informa quel particolare schedario, il concetto che l’archivista vuole filtrare dall’accostamento di materiali inerti e apparentemente senza legami, se non di genere.

Petra Feriancová e Zbynĕk Baladrán allestiscono un omaggio a Venezia e al modo in cui viene percepita dal visitatore occasionale e dal turista, sempre limitato, sempre parziale, per poi sciogliersi fluidamente attraverso i singoli elementi della sua storia naturale e temporale. In realtà è una Venezia più sognata e illusoria, quella della Feriancová, che verrà poi ulteriormente esaminata – proprio in senso compilativo, facendo tesoro del “racconto” della collega – da Baladrán in un video che ricostruisce una “mappa mentale” della Città. L’archivio dell’archivio, insomma. I diversi gradi della conoscenza che allontanano, come in filologia per l’appunto, la verità e lasciano il campo all’interpretazione progressiva. Una sorta di metafora del ruolo stesso della Biennale, accentuato dalla velleità politica di Baladrán di educare il genere umano a un ritorno di fiducia nelle proprie aspirazioni, nei propri desideri facendo tesoro del passato (“ogni successiva acquisizione di conoscenza, per quanto elevata, è vana se dimentichiamo la liberazione di tutti i popoli e la lotta per tale liberazione” dal testo dell’artista diffuso nel padiglione).

La tesi è un po’ contorta e necessita di troppe spiegazioni, eppure il risultato travalica questa parziale involuzione che si deve, temo, a una eccessiva carica curatoriale del lavoro di questi due bravi artisti.

Voto: 6 –

Padiglione dell’Uruguay

In puro stile “nuvorealista”, Wilfredo Díaz Valdéz ritiene che l’architettura della natura sia già perfetta e che l’uomo non dovrebbe aggiungere a ciò che non può essere perfettibile. E’ più interessante osservare come il tempo modifica la materia di cui sono costituiti gli utensili prodotti, come interviene nel trasformare il senso del lavoro umano, indagato anche nei suoi reconditi anfratti tecnologici e agire su ciò che già è dato per riconnettervi un senso nuovo, testimone del passato di un popolo e cantore esso stesso di un simbolo. Valdéz elabora un sistema peculiare di cerniere che permette una complessa riarticolazione dei componenti di ogni manufatto, mettendo in contatto interno ed esterno, prima e dopo, lavoro prodotto e nuova possibilità espressiva del prodotto ricostruito. Così una vecchia poltrona, aperta e disarticolata, incarna il ricordo d’infanzia di una cavalla morta; una ruota di carro si fa emblema del crollo del sistema repubblicano democratico negli anni ’80 del secolo scorso quando l’Uruguay e molta parte dell’America latina tentavano a fatica di ridisegnare il proprio ruolo geo-politico nel contesto mondiale, lasciando alle spalle la stagione delle dittature militari. Il passato diventa vaticinio lucido del presente e serve a non perdere il senso della storia. L’artista ha l’obbligo “civile” di recuperare questi simboli nascosti nelle pieghe degli oggetti. Notevole davvero.

Voto: 6 +

Padiglione dei Paesi Nordici, Finlandia (1)

Appare complicato spiegare il contributo finlandese a questa Biennale, composto di due interventi distinti, riuniti da un unico intento espressivo. Il padiglione dei Paesi Nordici ospita una delle due manifestazioni finlandesi, le quali si pongono entrambe come riflessione collettiva sull’impatto politico del fare umano nei confronti della natura, prendendo come spunto il crollo di un pino nel 2011 sopra il padiglione della Finlandia costruito da Alvar Aalto. In questo sito (ex padiglione Svezia/Norvegia/Finlandia) trova posto l’installazione Closed Circuits – Open Duration di Teriko Haapoja che proclama la dissolubilità del corpo animale, vegetale e, va da sé, umano, questione che da sola limita ogni intervento dell’Uomo che abbia intento di durevolezza e stabilità. Meglio che le specie “fraternizzino” fra loro (per cui al pubblico è chiesto di parlare alle piante e alitare su sensori di CO2 all’interno del percorso; si mostrano le colonie di batteri parassiti che “infestano” il viso di ognuno di noi e che con noi interagiscono ogni giorno) e abbiano coscienza vicendevole della propria ineluttabile natura. Molto più intenso è il rapporto che gli alberi che crescono naturalmente all’interno del Padiglione hanno con il cielo e la terra, così come più interessante è il processo della fotosintesi. Mi pare un modo contorto (e inutilmente svolto in termini politici) per fornire un’ulteriore chiave di lettura dell’eterno memento mori, di cattolico impianto. E’ vero che in Finlandia il cattolicesimo non è esattamente cool stuff… però si suppone che sia materia già ampiamente ribadita un po’ qua un po’ là. All’Occidente mediterraneo pare questione sin troppo masticata: siamo già alla ricerca di un nuovo Umanesimo… Figuriamoci.

Voto: 5 + (soprattutto quando ho capito che i pastiglioni luminosi a terra rappresentano il processo di decomposizione a raggi infrarossi di diversi animali morti)

Padiglione della Danimarca

Jesper Just, videoartista di fama, confeziona per il padiglione danese un pastiche di video interrelati che illustrano alcune scene di vita parigina, “condizionate” dall’interpolazione con le immagini dei monumenti più celebri della Capitale. I cinque video sono strettamente connessi dal punto di vista narrativo e spiazzano per la loro improvvisa inserzione di paesaggi arcani a sfondo di panorami tradizionali. Perciò la tour Eiffel è posta in un campo di macerie, destabilizzando la convenzionale modalità di approccio all’icona. L’intento è analizzare il significato simbolico e artistico della rappresentazione di un Paese all’interno di uno spazio appartenente a un Paese differente dall’originario, come accade in Biennale. A tutto ciò si aggiunga un display costituito da interventi architettonici che rimandano al padiglione danese del 1930 nonché alle sue rielaborazioni degli anni ’60. Un altro omaggio al passato che si rivela come un bacino inesauribile di ispirazione tematica oltre che estetica.

Come sempre mi accade in questi casi, sento che il troppo stroppia. E mentre i video sono notevoli e impegnano il visitatore nell’ardua impresa di comprenderli tutti in modo (quasi) simultaneo, l’allestimento mi lascia freddina, parendomi questo un gioco di bimbi, un trucco da prestigiatore, più che una reale urgenza artistica ben innestata nel percorso del padiglione.

Voto: 5 e ½

Padiglione degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti non rischiano e inviano a propria rappresentanza la gagliarda Sarah Sze (Boston 1969), dal curriculum impressionante per la sua età ancora piuttosto fresca. La nostra si impegna al massimo, letteralmente occupando ogni anfratto del padiglione con le sue straordinarie costruzioni di parco-giochi per Lilliput, per questa occasione composti da souvenirs veneziani di vario genere e provenienza, dalle fotografie di angoli di Città ai pacchetti di biscotti ai biglietti del vaporetto. Del resto, la poetica di questa straordinaria installatrice site specific di mondi in scala si basa sulla perdita del senso di orientamento, sul senso di sfasamento non appena cambiano le prospettive di un sistema fisso (articolato dall’area computata da un compasso) che si sbilanciano e si confondono per accadimenti diversi e sempre casuali, nonché la nostra resistenza a che ciò accada. La mutazione del punto di vista genera novità, ma comporta la perdita della sicurezza. In termodinamica il Punto Triplo indica una particolare combinazione di temperatura e pressione secondo cui i tre stati di aggregazione di una sostanza (aerifome, liquida e solida) riescono a coesistere in perfetto equilibrio. Oltre a ciò, la triangolazione topografica è il sistema di misure su una griglia di triangoli che indica una coordinata planimetrica.

L’aspirazione alla certezza del “dove siamo” conduce a comprendere anche “chi siamo” e spesso persino “perché siamo”… Sara Sze illustra questa cardinale specificità della natura umana con una destrezza linguistica pari a pochi e una realizzazione d’indubitabile freschezza estetica. Davvero uno dei padiglioni migliori della Biennale ai Giardini, secondo me.

Voto: 6/7

Padiglione d’Israele

C’è una storia articolata alla base della realizzazione di questo padiglione, che si presenta come una vera e propria “occupazione” attraverso un workshop (da cui il titolo) da parte dei collaboratori e dell’artista dello spazio della Biennale. Attraverso una caverna (di cui si ha il filmato dello scavo in Israele), il giovane Gilad Ratman arriva a esperire una vita sotterranea che non prevede confini territoriali, prelevando inoltre negli anfratti del sito l’argilla che permetterà a lui e ai suoi partners di costruire materialmente una nuova umanità (replica di ognuno di loro) che avrà poi vita attraverso microfoni installati nelle sculture ottenute. L’artista/artefice “insuffla” da Disc-Jockey rumori e sonorità diverse all’interno delle teste del popolo artificiale, ciascun componente del quale “parlerà” anche per bocca del suo specifico scultore con audio registrati precedentemente.

L’intento è di mostrare un atto creativo assoluto. La matrice terra rifonda, attraverso un creatore che misura l’avvenimento con un procedimento legato alla metrica musicale, una generazione che avrà ancora la parola dei suoi creatori, ma non sarà legata agli ostacoli del potere temporale, né alle sue assurde formule di correttezza politica e ottemperanza all’ordine. Per Israele, come immaginabile, è un tema fondante, questo, che potrebbe scatenare qualche riserva nei benpensanti. Per me è una prova interessante, anche se lacunosa e un po’ claudicante per certi salti logici e formali che rendono il padiglione poco omogeneo nel complesso.

Voto: 5 e ½ (perché l’idea originaria è bella)

Padiglione dell’Ungheria

Nel meraviglioso padiglione ungherese prende posto la pregnante installazione di Zsolt Asztalos, che mi attrae non solo per l’idea che la sostiene, ma anche per come questa è formalmente realizzata. Le bombe rappresentano nel concreto il dolore e la morte causate da ogni guerra: chi subì un attacco da mare o da terra mantiene in cuore il senso di devastazione e perdita che uno scoppio mortifero provocò senza remissione alcuna. Nei sopravvissuti, la bomba è sede simbolica di un conflitto che non si può sopire. La cecità crudele e insana del colpo sparato senza avvedersi del bersaglio… Quando una bomba rimane inesplosa nel terreno o in mare, recupera il potenziale disgregatore perché ricolloca i conflitti al proprio posto anche dopo decenni ed è potenzialmente foriera di ulteriori divisioni, benché abbia, almeno un tempo, risparmiato coloro che abitavano nei dintorni. Il visitatore potrà avvicinarsi ai video che rappresentano ciascuno una bomba inesplosa in differenti battaglie e il sito ove fu rinvenuta. Con le cuffie installate in ciascun apparecchio potrà ascoltare i rumori del vicinato durante una qualsiasi giornata nella vita di quel determinato paese. L’apparente serenità della quotidianità nasconde tuttavia l’insidia di ciò che potrebbe ancora far male, perché è saldamente radicato negli animi di chi vive ancora lì e ricorda.

Bello, anche se forse troppo doloroso, effettivamente. Ma declinato con una poesia e un’attenzione alla banalità del male, che commuove e convince.

Voto: 6

Padiglione di Finlandia (2)

Nella seconda prova finlandese per questa Biennale, presso l’arioso padiglione di spettanza, Antti Laitinen recupera in qualità quello che il collega aveva perduto nell’esposizione gemella. Lo scopo dell’arte (e del suo rappresentante) non è solo la constatazione dell’irriproducibile perfezione dell’evoluzione naturale e la resa a questo assunto: si può intervenire non solo per modificare la natura ma anche per “riprodurla”, ovvero imitarne i processi generativi seguendo i passi osservati per millenni nel loro eterno ricondurre a se stessi. La circolarità di questo gesto può avere accoliti, aiutanti, per così dire, si può essere non solo spettatori ma anche collaboratori e dare così un contributo cercando – in questa platonica tensione verso un’impossibile quanto iperrealistica mímesis – di scimmiottare ciò che ontologicamente è inimitabile. Il senso di trasgressione alla regola (e anche al quieto vivere), quanto di inanità dello sforzo, emerge subito con la ricostruzione, all’ingresso del padiglione, di alcuni finti alberi composti da frammenti tagliati dall’artista in Finlandia, all’interno sono invece i video e le immagini di alcune avventure singolarissime, come la costruzione di una finta isola in mezzo al mare o la ricampitura di un’area di foresta che Laitinen disboscò e con cura ne riorganizzò lo spazio con i lacerti di ciò che aveva tolto precedentemente, o infine come la ri-costruzione di un lago mediante la composizione di cubi di ghiaccio prelevati dallo stesso lago gelato.

Geniale, davvero. Bella quest’arte inutile e con lei l’inutile artista. V’è pure un pizzico di allure che credo sia calibrata intorno allo spiazzamento delle assurde operazioni per temperare il senso di farsa troppo gioviale o compiaciuta.

Voto: 6 e ½

Padiglione della Spagna

In questa Biennale si sprecano gli omaggi a Venezia sia ai Giardini sia, come vedremo, all’Arsenale. Non ricordo una tale attenzione all’Isola da tempo. Ma è un’isola sofferta, questa. Osservata per le sue peculiarità immaginifiche e creatrici, o quale custode di un passato da cui ci si deve allontanare dopo averne analizzato i portati. Quest’ultimo è il caso presentato nel padiglione Spagnolo dalla brava Lara Almarcegui (1972) che, metodicamente, traspone in laguna la sua poetica delle demolizioni di siti o monumenti analizzati attraverso le stratificazioni geografico-temporali ma anche sociali e culturali. Ciò che interessa all’artista è garantire la “presenza” di un’area attraverso i lacerti di quanto entro il proprio perimetro aveva un tempo vita e lavoro. La memoria e la catalogazione sono temi principi di questa ricerca, ma è anche l’assunzione del potere “magico” degli oggetti di scarto, di ciò che fu rifiutato e che un tempo valeva, di ciò che componeva un paesaggio perduto per sempre. La rovina come talismano? Forse; sicuramente come emblema di una società smemore in evoluzione costante. Qui, la Almarcegui ricompone (come faceva anche Laitinen, con determinazione opposta a questa, perché puramente mimetica) lo stesso padiglione spagnolo attraverso l’accumulo ordinato dei materiali che vennero utilizzati per costruirlo: 500 mc di detriti fra cui 255 mc di mattoni, 152 mc di cemento, 150 mc di ghiaia e 1 mc di tegole; intorno alla sala principale, in altre stanze, campeggiano, ordinatamente ammonticchiati, 49 mc di legno, 15 mc di sabbia, 2 mc di vetro e meno di 1 mc di acciaio. Parallelamente a quest’opera, l’Almarcegui ha studiato il sito dismesso della Sacca di San Mattia a Murano, un’isola artificiale prodotta nei secoli dagli scarti dell’industria del vetro e ha presentato un video in cui illustra l’evidente pregnanza storica dell’area attraverso l’indagine dei suoi elementi costitutivi, i detriti. Questo studio è diventato poi un piccolo libro con alcune immagini in bianco e nero del sito scattate dall’artista.

Mi piace quest’arte: chiara, importante, esteticamente e mentalmente coinvolgente.

Voto: 6 ++

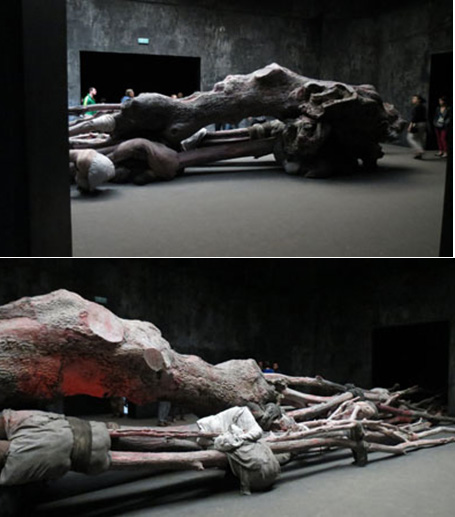

Padiglione del Belgio

Per questa rappresentanza va nominata d’onore la curatela eccezionale di J.M. Coetzee, il mio scrittore (e linguista) del cuore per Età di Ferro e Aspettando i Barbari (e molti altri)… una curatela che informa in maniera determinante l’eccellente lavoro di Berlinde De Bruyckere e che gioca proprio sulla stratificazione semantica del termine kreupelhout/cripplewood/Legno storto. Coetzee narra che il legno storto è tutto fuorché morto. Il legno morto (deadwood) è simbolo della speranza perduta, della fine della strada; il legno storto nasce e anela alla vita come qualsiasi altro essere vivente, ma per qualche motivo non riesce a emergere nel modo giusto e anzi si corruga su se stesso, si ripiega verso il buio e verso l’assenza. Il termine kreupel indica ciò che è nodoso, aggrovigliato, strisciante: dal legno kreupel traiamo grucce e sostegni per esseri striscianti, deformi. Ma disperatamente attaccati alla vita e pieni di speranza. I “nodi” sono di due qualità: quelli razionali, propri della natura umana, che possono essere sciolti e quelli della Natura che sono indissolubili, perché tetragoni a ogni tentativo razionale e materiale di soluzione. Kreupel è anche lo storpio, parola in disuso perché genera comunioni ideali con ambienti sordidi, poveri ma anche squallidi, periferie decadenti e malsane con cani affamati che si aggirano fra i rifiuti… Il legno storto è una realtà che ognuno di noi, proteso verso la luce, sa che dovrà affrontare, perché risorge dagli anfratti dell’essere e combatte per ottenere protagonismo. Il buio che ognuno di noi ospita ed è obbligato ad assecondare perché la luce si nutre di quello stesso buio per esistere. L’essere e il non essere che traggono sostentamento reciprocamente. Ma, a quanto pare, è il legno storto a dettare le regole…

Non riesco a immaginare niente di più poetico, vivido, ben costruito, progettato, realizzato di questa liaison preziosa fra i due artisti (da non perdere è anche il catalogo che contiene il carteggio fra Coetzee e Bruyckere durante i mesi di preparazione di quest’opera abbagliante, incastonata ora nella sua caverna). Il padiglione è sotterraneo, mistico, schermato anche il lucernario del tetto. I rami contorti avviluppati fra loro con stracci e sostegni diversi, fra le spire trattengono sedimenti di vite passate, ricordi e manufatti abbandonati; sono generati da un bulbo informe, da una massa minacciosa che pare però vegetante e potente. Non si risolve il legno storto, inutile combatterlo.

Voto: 7– (perché il sostegno di Coetzee è determinante e l’artista, in questo, è stata “favorita”)

Padiglione di Olanda

Il nostro ottimo Lorenzo Benedetti diviene direttore del Fondo Mondrian che da tempo determina le sorti della partecipazione olandese in terra lagunare e tocca quindi a lui, per quest’edizione, definire la proposta del suo Paese d’adozione momentanea. La collaborazione con il noto Mark Manders (1968) dona al padiglione di Gerrit Rietveld una nuova consistenza, benché l’artista ammetta di essere stato fortemente condizionato dalla visione del grande architetto. Difatti, tappezza le vetrate d’ingresso con finti giornali per instaurare già un dentro e un fuori e imporre al pubblico un salto logico e formale. In realtà non gli interessano le parole e non vuole determinare una relazione con particolari accadimenti temporali, ma piuttosto diffondere un senso di incompiutezza e abbandono come si può vedere in un cantiere, dove le strutture sono completate ma ancora non inaugurate. All’interno, un paesaggio di forme antropomorfe in conflitto con “ostacoli” materiali, come un piccolo compendio dai sentori kikismithiani, per così dire. Ma l’arte di Manders è più spiazzante e meno logica narrativamente di quella della collega americana, che ha anche un più forte contenuto socio-politico. Il “recupero” artistico di Manders è rivolto alla memoria (anche della storia dell’arte che costituisce un generoso bacino di ispirazioni e riletture), al ritratto scomposto e fratturato, alla riproduzione di intime relazioni fra oggetti e umanità varia e diversa. In questo senso si pone la singolare lampada formata da una tazza capovolta che “illumina” due ossa umane (il femore destro e l’omero sinistro di Manders): è il tentativo di catturare la proiezione di ombre che una tazza fa, nel momento in cui viene capovolta, sulla propria gamba. Manders lavora sull’appropriazione di azioni estemporanee, quelle che inchiodano le immagini in frammenti senza logica ma con incredibile impatto sia visivo sia razionale e vi infonde addirittura una componente sentimentale, fatta di melancolia e senso di disfatta. In certo senso esiste una poetica della “superrealtà”, ovvero quel mondo di frames interiori che molto raramente prende forma nell’intelletto, perché non possiede alcun legame semantico con il mondo dei fenomeni, e che non attiene neppure al mondo dei sogni, ma che produce anche i moti dell’animo. Mi pare che, qui, le relazioni fra oggetti di così diversa natura siano davvero architettoniche, volte alla costruzione di un universo semplificato e senza necessità o regole. Bello, indubitabilmente.

Voto: 6+