Dai fasti seicenteschi alla decadenza ottocentesca e l'”epilogo” del secolo scorso. Dalle dorate volute interne al barocchetto morbido e attempato di facciata. Un affresco lungo quattro secoli – firmato Franca Pizzini – che da Palazzo Litta corre per Corso Magenta verso la Madonnina, svolgendosi in feconda dialettica interno-esterno palazzo-città. A Palazzo Litta passa una città intera, Milano. La sociologa e scrittrice milanese – in sano “conflitto d’interessi” viste le nobili discendenze Litta Modignani – narra vicende e vicissitudini di chi ha popolato quelle mura: grandi dame e camerieri, artisti e patrioti, signori e maggiordomi. Visitatori o inquilini, di passaggio o stanziali, grandi famiglie – Arese, Visconti, Borromeo e Litta – o semplici ciambellani di Napoleone: tutti attori della scena dove il “luogo” è l’unico vero protagonista: “Vita a Palazzo Litta” edito da Skira. Lunghissima quanto interessante chiacchierata con l’autrice.

L.Z. Cosa significa Palazzo Litta per un milanese e che ruolo ha per la storia della città?

F.P. Raccontare la storia di Palazzo Litta significa rievocare la storia di Milano durante quattro secoli, ripercorrendo la vita delle persone che hanno vissuto tra quelle mura, seguendo le tracce delle famiglie Arese, Visconti, Borromeo e Litta, tra le più rappresentative della città fino a tutto il XIX secolo. Nel Novecento per un milanese era la sede (appropriata o meno a seconda dei punti di vista) della Direzione delle Ferrovie dello Stato. In anni più recenti anche sede del Teatro Litta e ora della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Il palazzo è sempre stato assai rinomato a Milano all’epoca degli Arese, dei Visconti Borromeo e dei Litta: gli ospiti più importanti vi facevano sosta, lo stile di vita dei signori che vi abitavano era sotto gli occhi di tutti, quasi una vetrina del gusto e della moda, della ricchezza e della magnificenza, che ne metteva in mostra qualità e difetti, virtù e vizi. Ciò ne faceva un punto di riferimento per molti, un luogo da invidiare e da emulare per la vita sfarzosa e principesca, ricca d’arte e di cultura che vi si conduceva, ma anche da criticare per alcuni che vi vedevano la rappresentazione dei difetti dei nobili, dei loro orpelli e fatuità.

Per esempio Pietro Verri è uno dei critici, addirittura dello stile barocchetto della facciata che lui considerava superato, appartenente a un mondo ormai al tramonto. Si può, secondo il Verri, essere ricchi committenti, ma ben più illuminati dei Litta! Ma proprio Antonio Litta aveva difeso il giovane Pietro all’epoca della controversia nata in seguito alla sua relazione con una nobildonna sposata al duca Serbelloni…

Da queste tracce di vita alla moda, avvolte da un alone di fasto e di fascino, di cultura e di potere, ho dato spazio ad alcune figure particolarmente interessanti, quelle che in ogni secolo segnano un cambiamento, un progresso, una novità: figure che interpretano gli aspetti migliori del pensiero e dell’azione di una parte dell’aristocrazia lombarda, che in alcuni momenti storici ha avuto la capacità di guardare oltre il proprio stato e oltre il proprio tempo.

Mi è sembrato possibile dare spazio agli “innovatori”, ritrovando un filo che, dal gran signore lungimirante e potente del Seicento, Bartolomeo Arese, arriva fino alle dame illuministe di casa Litta, (io ho raccontato Margherita e sua madre Paola, per esempio, le protettrici di Goldoni), al ciambellano di Napoleone, che non teme di rimanere della sua idea fino alla fine, anche con l’avvento della Restaurazione, in questo ammirato e lodato da Stendhal che lo aveva conosciuto all’apice del suo potere; infine ci sono i due fratelli patrioti del Risorgimento, che non temono di combattere contro gli Austriaci e nemmeno la confisca dei loro beni, fatto che, insieme ad altri, segnerà la decadenza della famiglia e la vendita del Palazzo negli anni ’70 dell’Ottocento.

L’architettura del palazzo è il trionfo del barocco “morbido e elegante” milanese: un riflesso della frenesia culturale che lo ha internamente animato?

La struttura originaria del complesso è stata più volte modificata nel corso del tempo: la più importante trasformazione è avvenuta a metà del XVIII secolo, quando l’edificio, di proprietà dei Visconti Borromeo Arese, è diventato Palazzo Litta, mutando le sue forme da quelle austere del barocco lombardo seicentesco a quelle più morbide e leggere del barocchetto lombardo o rococò settecentesco. Queste nuove forme architettoniche rappresentavano l’apoteosi della famiglia Litta ed esprimevano l’ascesa di quel ceto che stava consolidando la sua posizione sociale ed economica nella città.

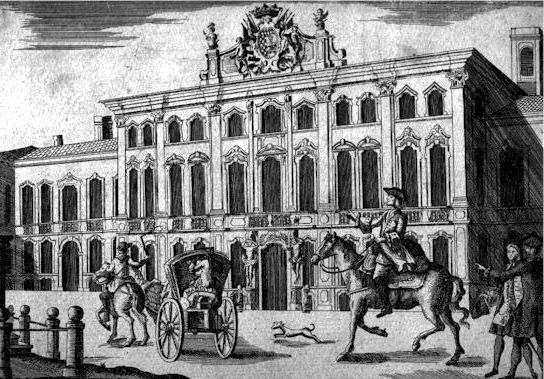

La facciata, iniziata per volere di Giulio Visconti già nel 1745, viene realizzata tra il 1752 e il 1761 da Bartolomeo Bolli in quello stile chiamato barocchetto lombardo che all’epoca incontra il gusto dei più ricchi committenti milanesi: la libertà delle volute sostituisce l’antico rigore, la leggerezza subentra alla severa solidità dell’architettura precedente.

La proverbiale riservatezza dei ceti milanesi più elevati lascia il posto alla magnificenza e al lusso non solo delle abitazioni, ma anche dei vestiti, dei mobili, delle carrozze. Il granito, il legno e il ferro più austeri vengono sostituiti dagli stucchi, dalle volute dorate, dai quadri arcadici dipinti a colori delicati. Alcuni palazzi lanciano la moda di Versailles, con luminosi affreschi dipinti nelle fastose sale da ballo o nelle gallerie, affidati a pittori del calibro di Giambattista Tiepolo, e circondati di boiseries e stucchi, specchi ed arazzi, consoles intagliate e dorate.

Questo gusto si riflette ovviamente nelle scelte culturali dei proprietari: gli artisti da invitare, i libri da ordinare per la biblioteca, l’impiego del denaro per feste pubbliche e private.

Incontri interessanti e fecondi tra proprietari e visitatori illustri?

Nel 1600 Bartolomeo Arese aveva accordato la sua protezione agli architetti Richini, Quadrio e Castelli, ai pittori Busca e Santagostino, Procaccini, Nuvolone, ai fratelli Montalto: le loro opere abbellivano i suoi palazzi di Milano e di Cesano. Principi e viceré, di passaggio a Milano, provenienti dalla Corte di Madrid o di Vienna, erano ospiti del grande giureconsulto, presidente del Senato, uomo di vasta cultura, poliedrica e aperta al nuovo. Il capitolo a lui dedicato ne traccia il profilo biografico, descrivendo in particolare il cambiamento che avviene in lui e nella sua famiglia dopo la morte improvvisa dell’amatissimo primogenito, non ancora ventenne. Gli effetti di questa tragica circostanza si avranno anche sulle proprietà di Bartomoleo, compreso il palazzo, che diventerà Litta, un secolo più tardi, quando una discendente di sua figlia Margherita, erede di casa Visconti Borromeo Arese, sposerà un Litta.

A quel punto hanno luogo altri incontri, altri tipi di ospitalità. Nel libro si raccontano quelli con i musicisti preferiti in casa Litta, con gli scrittori e i poeti: da Johann Christian Bach al giovane Mozart accompagnato da suo padre Leopold, da Carlo Goldoni, che vi legge la sua nuova commedia “Il teatro comico”, invitato da Margherita Litta e da sua madre Paola, alla quale dedica un’altra commedia “Il cavaliere e la dama”, a Giuseppe Parini, amico anch’egli di una famosa Paola Litta, ma della generazione seguente.

Gli incontri continuano ai primi dell’Ottocento con Ugo Foscolo, Vincenzo Monti e Henry Beyle (Stendhal), ospitati dai Litta sia a Lainate che a Milano. Gli amori dell’uno e le gelosie dell’altro vengono raccontati nel quadro dei famosi ricevimenti di casa Litta, descrivendo le argenterie, inventariate in modo minuzioso e solenne in un Inventario da me analizzato, opera di un solerte Maestro di casa, in data 28 ottobre 1813.

E’ l’epoca di Antonio Litta, il Gran Ciambellano di Napoleone, quello apprezzato da Stendhal anche dopo il 1814, per essere rimasto fedele alle sue idee nonostante l’avvento della Restaurazione.

Il palazzo è stato il crocevia di artisti, musicisti, letterati. Due episodi: Pompeo Giulio Litta “acquista il sito dove erige la Scala e ne cura l’edificazione”; Antonio Litta vende allo zar Alessandro II la Madonna Litta di Boltraffio. Che rapporto hanno con la cultura gli inquilini del Palazzo?

Pompeo Giulio viaggia molto, riceve con eleganza, ospita in casa sua valenti musicisti. Si compiace che la sua famiglia, tra le più importanti di Milano, riconosca e promuova i migliori tra essi, grazie anche all’esperienza e alla sensibilità del suo fratello cadetto Agostino Alfonso.

Già alla fine degli anni cinquanta questi aveva protetto il giovane Johann Christian Bach, figlio di Johann Sebastian, come maestro di cappella privata, lo aveva incoraggiato a perfezionarsi nello studio della musica a Bologna e a Napoli, per poi accoglierlo di nuovo a Milano, dove era diventato organista del Duomo e si era convertito dal luteranesimo al cattolicesimo. Da allora Johann Christian (chiamato “il Milanese”) era molto apprezzato perché sapeva comporre non solo musica sacra e “musica da rappresentare”, ma anche musica galante da eseguire nei salotti dei palazzi più alla moda, in quello stile nuovo e leggero che vi era preferito.

A sua volta Wolfgang Amadeus Mozart, quando soggiorna a Milano con suo padre Leopold nei primi anni settanta, diventa uno dei giovani musicisti più apprezzati in casa Litta, soprattutto quando la Corte imperiale lo incarica di comporre una nuova serenata teatrale in occasione del matrimonio degli arciduchi Ferdinando e Beatrice, dopo che l’Ascanio in Alba ha avuto grande successo nella stagione invernale. A tale riguardo Giuseppe Parini, librettista della serenata, descrive sulla “Gazzetta di Milano” il pubblico entusiasta, l’apparato scenico realizzato con gusto e la musica eccellente. E quando, il 17 ottobre 1771, l’Ascanio in Alba viene eseguito alla presenza delle altezze imperiali e di un pubblico scelto, i Litta vi assistono al gran completo.

L’amore per l’arte è condiviso da tutti, in particolare da Pompeo Giulio Litta, il quale ama sia la musica che il teatro, fino a compiere un gesto importantissimo per la cultura della città: “Quale primo rappresentante del Corpo generale dei proprietari di Palchi nel Regio Ducal Teatro, acquista dal Demanio il sito della Scala e cura l’edificazione del nuovo teatro secondo il progetto del Piermarini” , riservando per la propria famiglia “i primi quattro palchi del primo rango a sinistra” (Verga, 1931, p. 269). Per Pompeo Giulio è un vero trionfo personale.

Quanto raccontato nel libro su Pompeo Giulio dimostra come nel Settecento fosse necessario per le famiglie in ascesa mostrarsi colte protettrici delle arti e delle lettere, come il ruolo pubblico dovesse essere assolto con magnificenza e utilità per il bene comune, riconosciuto dai ceti dominanti.

Diversa è la situazione all’epoca di Antonio e Giulio Litta nella seconda metà dell’Ottocento.

I due fratelli usano con spensierata prodigalità quel che resta del loro immenso patrimonio, che ha subito duri colpi tra confische, restituzioni e oneri sottoscritti. La loro partecipazione attiva alle guerre d’Indipendenza del Risorgimento ha avuto effetti anche sul loro patrimonio. La loro fortuna residua è dovuta sostanzialmente all’eredità paterna, ma anche a quella degli zii e dei prozii, in Lombardia come in Russia. Hanno varie dimore da mantenere, ma il centro della loro vita elegante e dispendiosa resta tuttavia il grande palazzo di corso di Porta Vercellina, dove hanno appartamenti separati in diverse ali, con corredi di mobili, quadri, servitori, carrozze e cavalli. Vivono quindi nella bellezza, cercando di realizzare i loro ideali risorgimentali senza badare a spese, e sono entrambi molto generosi.

Antonio nel 1864 vende allo zar Alessandro II alcune opere d’arte per garantirsi lo stile di vita cui la famiglia è abituata: tra queste la famosa Madonna Litta, che finirà all’Ermitage, da recenti studi attribuita al Boltraffio e non a Leonardo Da Vinci.

Antonio diventa un imprenditore illuminato, impegnandosi in nuove attività, come la costruzione di strade ferrate e lo sviluppo della Società Lombarda delle Corse. Così verrà ricordato dopo la sua morte in un memoriale biografico “des hommes remarquables de l’époque contemporaine”, pubblicato a Parigi nel 1867: “Dopo essere stato capitano dell’Armata Sarda, è presidente di diverse Società Operaie di Milano, vicepresidente dell’Accademia di Scultura della Lombardia, membro dell’Accademia di Belle Arti di Milano, e di un gran numero di società scientifiche, letterarie e artistiche, comandante e cavaliere di diversi ordini” (Annales nécrologiques, 1867, p. 170).

Giulio invece è un musicista riconosciuto, autore di opere liriche: aveva esordito nel 1844 con il melodramma Sardanapalo all’Accademia de’ Filodrammatici, continua poi con varie composizioni, fino all’opera Il viandante, pubblicata da Ricordi nel 1872. La sua passione è il teatro cantato, ma è anche mecenate di vari artisti: predilige fra gli scultori Vincenzo Vela, al quale ha commissionato nel 1845 La preghiera del mattino (fig. 87), e fra i pittori Francesco Hayez e Domenico Induno per il loro gusto romantico.

Un grande quadro di ispirazione patriottica spicca nel palazzo di Porta Vercellina, commissionato da Giulio ad Hayez ed esposto a Brera nel 1850: Alberico da Romano, fratello di Ezzelino, si dà prigioniero con la sua famiglia al marchese d’Este capo dell’armata crociata per distruggere gli Ezzelini tutti, con cui il pittore “volle adombrare la sempre più profonda ed ormai incolmabile frattura, destinata a precipitare con gli eventi del 1848, tra i sudditi lombardi e i dominatori austriaci. Non è casuale che il committente del dipinto, il conte Giulio Litta, venga colpito, insieme al fratello il duca Antonio, dai provvedimenti di Radetzky nel 1849” (Gozzoli – Mazzocca, 1983, p. 218). Il grande quadro è esposto, credo per la prima volta, alla mostra di Hayez attualmente in corso a Milano.

Nella collezione dei due fratelli, dunque, sono in bella mostra sia gli antichi quadri ereditati che quelli da loro commissionati ai pittori contemporanei prediletti, soprattutto di soggetto storico, come era di moda tra gli aristocratici liberali. Si usava chiederli ad Hayez o ad altri artisti, esporli a Brera nell’anno in corso o l’anno seguente, magari avendo come tramite un incisore famoso quale Michele Bisi o un altro acquarellista appartenente alla famiglia Bisi. Così fa Giulio nel 1850 con l’Alberico da Romano; così Antonio, nello stesso anno, allorché commissiona a Vincenzo Vela di tradurre in marmo un suo gesso raffigurante Spartaco, come simbolo di libertà e di lotta all’oppressione.

La moglie di Giulio, Eugenia, impara presto a sostenere la sua parte nel salotto di casa Litta, dove si recano tutti quelli che contano in città, ma soprattutto artisti e uomini di cultura: lì, nella seconda metà dell’Ottocento, si daranno appuntamento i rappresentanti della scapigliatura.

In conclusione quindi il rapporto con la cultura è cambiato in un secolo a Palazzo Litta: i due fratelli patrioti ne fanno ancora un punto di riferimento importante, ma iniziano a impegnarsi anche sul fronte patriottico, scientifico e imprenditoriale.

La loro identità è cambiata e quando Antonio muore all’improvviso nel 1866, Giulio il musicista, rimasto solo, non riesce a trasformare in una nuova impresa tutta l’eredità che gli rimane. Vende molte delle sue proprietà, compreso il Palazzo Litta, diventate per lui troppo onerose.

Qualche (o uno in particolare) aneddoto da condividere nella storia di Palazzo Litta?

C’è un aneddoto al quale sono affezionata perché dimostra come si possa scrivere racconti contenenti elementi di invenzione, che però abbiano una tale base storica da renderli del tutto verosimili. Il capitolo si chiama “Una tenzone in biblioteca” e ricostruisce il rapporto tra due persone realmente esistite: Antonio Litta, morto nel 1770 e sua figlia Margherita, andata in sposa giovanissima ad Antonio Calderari.

Il racconto coglie padre e figlia nella grande biblioteca di casa Litta, con i libri posati su un tavolino intarsiato con lo stemma a scacchiera dei Litta, che ornava tutto il palazzo. Cito alcuni brani del racconto:

“Fra le tre sorelle di Pompeo Giulio la maggiore, Margherita, segue le orme materne, curiosa per le nuove idee che arrivano dalla Francia e che stanno rivoluzionando il gusto e le arti tutte. Antonio, il marchese padre, uomo dell’ançien régime, capace però di mediazione, accetta il dibattito di idee a cui la figlia lo sottopone e si impegna con lei in schermaglie che hanno come armi parole e pagine di libri. Nella biblioteca, tappezzata da migliaia di volumi, Margherita ha potuto leggere le opere classiche amate da suo padre: Tasso, Racine, Molière, La Fontaine. Ha leggiucchiato la poesia arcadica del Rolli e del Frugoni, si è annoiata sui melodrammi di Metastasio, senza poterlo confidare al genitore, ma ora può mostrargli trionfante i suoi ultimi acquisti: testi di Locke, Hume, Pope, Muratori, Rousseau, Voltaire, Diderot, appena consegnati dal libraio che li fa arrivare dall’Inghilterra e dalla Francia. Ha dovuto però nascondere gli scritti di Pietro Verri e di Cesare Beccaria, infilandoli sotto il grande “ragguaglio” di Marc’Antonio Dal Re, sempre in mostra in biblioteca, aperto alla pagina che ritrae Palazzo Litta dal corso e dal giardino”.

Antonio è in piedi, una mano appoggiata alla spalliera di una sedia. La stessa posizione ha assunto quando si è fatto ritrarre da Jacopo Ceruti, quando è stato designato cavaliere del toson d’oro nel 1766.

“I toni della tenzone tra padre e figlia si fanno più accesi quando i brani dei libri da lei citati trattano del matrimonio, un’unione che secondo le nuove idee illuministe dovrebbe seguire le inclinazioni dei giovani nubendi e non essere combinata dai genitori per motivi ereditari. Margherita ne sa qualcosa, visto che è andata in sposa a diciassette anni al conte Antonio Calderari di Turano.

Da ragazza aveva ricevuto una discreta istruzione, aveva imparato a scrivere in italiano e in francese, ma sempre con qualche difficoltà nell’ortografia e nella sintassi. Parlava un poco anche il tedesco, che suo padre conosceva bene, e avrebbe voluto studiare di più, ma a sette anni “in punto” era stata mandata in collegio, un convento di suore dal quale era uscita dieci anni più tardi per sposarsi. Le ragazze, si diceva, “sapevano tutto senza aver imparato niente” (Goncourt, 1983, p. 21), poiché passavano il tempo tra lezioni di religione e di ricamo, qualche ora di musica e di danza, mentre Margherita avrebbe voluto sapere di storia, di matematica, di disegno, e più di tutto la appassionavano la letteratura e il teatro.

A questo era stata iniziata da sua madre Paola Visconti Arese, poiché lei, seppure femmina, era la primogenita. Di solito la nascita di una femmina non veniva festeggiata, e Paola era stata per molti anni impegnata con i fratelli minori di Margherita, ma quando quest’ultima era tornata a casa dal convento le aveva permesso di leggere vari libri della biblioteca, l’aveva portata con sé nelle serate in cui, nei saloni delle dimore conosciute, si declamavano versi o si recitava.”

Margherita segue sua madre come protettrice delle lettere, conosce Goldoni, osa parlare al padre dei nuovi libri e delle nuove idee. E’ un Settecento illuminista e femminista che mi piace molto studiare e ricostruire. Ho raccontato in altri miei libri questo ambiente milanese così interessante: per esempio gli Alari, proprietari di una famosa villa a Cernusco sul Naviglio e di una biblioteca illuminista (su modello della quale ho ricostruito quella di Margherita a Palazzo Litta). Ho immaginato che Margherita fosse amica dei due cugini Agostino Saulo e Francesco Giacinto Alari, cosa molto probabile anche se non ho trovato documenti che lo provano, e che sedesse nella loro sala da pranzo a osservare le grandi tele di Francesco Londonio (so che ne tenevano appese 24): “pastorellerie” che ben rappresentavano il nuovo amore per la natura e gli animali, per la vita di campagna preferita agli ozi dei nobili in città. Mi sono divertita ad abbellire un aneddoto che legava questo libro al mio precedente, il resto è storia.

Il libro racconta alcuni retroscena della vita a Palazzo che vedono come protagonisti gli “invisibili”: maggiordomi e camerieri. Che ruolo giocano nelle storie del volume?

Il ruolo è secondario rispetto a quello dei proprietari o dei visitatori, sui quali è stato possibile reperire molte più informazioni durante il mio percorso di ricerca. Tuttavia ho cercato di trovare informazioni attendibili anche su questa parte degli abitanti del palazzo, che ne rendevano possibile il funzionamento: maggiordomi e cameriere, ma anche guardaportone, valletti e amministratori, senza dimenticare il coureur, colui che nel Settecento correva davanti alla carrozza per fare luce di notte.

Già da sociologa ho compiuto ricerche sul ruolo delle balie e mi è capitato di studiare anche il ruolo delle cameriere nella storia. Nei miei libri precedenti a questo compaiono capitoli che hanno come protagoniste le cameriere, le tate, le cuoche, un argomento che mi interessa molto. Per tratteggiare il personaggio di Lisetta, la cameriera della marchesa Litta nel Settecento, ho attinto a tutti i miei studi precedenti, abbozzando una figurina che riassume in sé tanti elementi verosimili dell’epoca. Per raccontare l’attività dei maggiordomi ho avuto la fortuna di avere accesso all’Archivio dell’Ospedale Maggiore, dove sono conservati molti documenti in bellissimi faldoni siglati V.A.L. (Visconti, Arese, Litta). In uno di questi ho trovato una descrizione minuziosa quanto solenne dell’”Inventario degli Argenti Lavorati di spettanza di S.E. Il Sig. Conte Senatore Antonio Litta Visconti Arese ecc. ecc”, redatto dal Maestro di Casa, alla presenza di tre capiservizio, nell’ottobre 1813. Ho saputo i nomi di queste persone, le loro attività e quelle di altri servitori. In altri documenti ho trovato quanto veniva pagato il cuoco o il guardaportone, che avevano gli stipendi più alti dell’epoca, rispetto a coloro che erano stati assunti in altre dimore meno grandiose della proverbiale Ca’ Litta.

Se si vuole rendere bene l’atmosfera dei palazzi, ville e castelli, protagonisti dei miei libri più recenti, insieme al ruolo degli abitanti si deve approfondire quello dei servitori come necessario alla comprensione della vita quotidiana in una determinata epoca e adatto a rendere più umano e materiale l’agire dei proprietari, che risultano spesso troppo lontani dal nostro modo di vivere.

Sfogliando il libro non si può che notare la puntuale e preziosa ricerca iconografica, storica e filologica. Un lavoro certosino di cui se vuole può raccontarci qualcosa.

Il “lavoro certosino”, che lei ha notato, sta alla base di un libro come questo. Molti anni fa ho frequentato un corso di scrittura creativa che Laura Lepri teneva in uno spazio del Teatro Litta. Come docente universitaria di Sociologia avevo già scritto diversi libri, ma desideravo a quel punto scrivere in modo diverso, per raccontare le storie della mia famiglia, ambientate in ville, castelli e palazzi antichi. La maestra si accorse di questa mia propensione, che divenne poi una capacità, e mi accompagnò nella scrittura e nella pubblicazione di un piccolo libro intitolato “Vita a Palazzo Litta“, che venne pubblicato alla fine del corso e presentato al Teatro Litta. Quel piccolo libro costituisce il presupposto del volume pubblicato ora da Skira. Sono passati circa dieci anni e io, nel frattempo, ho pubblicato altri due libri e ho studiato ancora e approfondito il lavoro sulle persone, che hanno vissuto a Palazzo Litta, o che l’hanno frequentato. In anni recenti ho ripreso e ampliato quel testo, ne ho sviluppato le storie, ho approfondito quella prima ricerca iconografica. A quel punto ho potuto davvero scrivere con libertà e creatività a partire da ciò che avevo studiato. Come gli scrittori più avveduti sanno, si può davvero scrivere quando l’argomento è acquisito e sedimentato dentro di noi.

In più io dovevo confrontarmi con informazioni, notizie, opere d’arte e ricostruzione storica relative a un palazzo, che a Milano “tutti conoscono” di nome e solo alcuni conoscono veramente. Bisognava verificare tutto e stare attenti a non tralasciare documenti e letture, precisazioni sulle opere d’arte, datazioni, notizie anche secondarie sugli odori che pervadevano le strade di Milano o sui colori delle livree dei domestici in una certa epoca, sui ritratti conservati in un museo russo o in una casa privata lombarda. Ma bisognava poi raccontare tutto senza annoiare, con uno stile che facesse sentire il lettore vicino ad esempio a Bartolomeo Arese, quando gli muore il figlio, o a fianco di Giulio Renato Litta, che partendo da Malta, arriva fino in Russia e si insedia alla corte degli Zar, o della sua pupilla, la bellissima Julia Samoylova, che si trasferisce a Milano sulle orme del potente protettore, ma alla fine si trova sempre dalla parte sbagliata e viene ripudiata dall’aristocrazia milanese per i suoi scandali.

Insomma si è trattato di un lungo percorso, che alla fine ha dato un buon risultato, aiutandomi anche ad approfondire un metodo di lavoro.