A oltre mezzo secolo dalla scomparsa, con un’antologica curata da Sandro Parmiggiani e Sergio Negri Genova ricorda Antonio Ligabue il meno etichettabile degli artisti italiani contemporanei, attraverso 80 opere, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni. In collaborazione con la Fondazione Ligabue di Gualtieri. A Palazzo Ducale, fino al 1 luglio 2018.

Genova. In quell’agosto del 1919, la desolazione di Gualtieri dovette sembrargli opprimente, il Grande Fiume così maestoso da togliergli il respiro. Eppure, quella era casa sua, o almeno doveva esserlo, dal momento che dalla Svizzera era stato espulso e rimandato lì, al villaggio del patrigno, in quella pianura fra Parma e Reggio, una “fetta di terra”, come la chiamava Guareschi, dove un sole martellante contribuiva a eccitare animi già di per sé ardenti; in quel primissimo dopoguerra, la Bassa Padana era attraversata da corpose agitazioni di classe, capeggiate dai socialisti che avevano nel bracciantato agricolo un larghissimo seguito, così come fra gli operai addetti alla costruzione e alla manutenzione degli argini dei fiumi. Una terra abitata da gente forte, abituata a fronteggiare la fatica quotidiana, l’afa e il freddo, a prendere la vita come un compito difficile da annegare, quando capitava, nell’alcool.

Decisamente a Gualtieri non c’era spazio per la poesia, per l’arte, per quelle anime sensibili e riservate che della vita, invece, cercavano di cogliere le metafore, la bellezza dei colori, le trame nascoste del mondo animale. Ancora meno ce n’era per chi, come lui, non parlava italiano, era impacciato e intimorito. A segnarlo, un’infanzia povera in Svizzera – dove la madre Elisabetta Costa era emigrata dall’Agordino, nel bellunese -, trascorsa presso la famiglia Göbel cui Elisabetta lo aveva affidato dopo il matrimonio con Bonfiglio Laccabue (del padre biologico del pittore, non conosciamo il nome). Sin dall’infanzia il suo carattere si dimostrò chiuso, problematico, destinandolo all’emarginazione; i suoi studi furono farraginosi, e solo presso l’istituto di Marbach per ragazzi disturbati, poté compiere qualche progresso e scoprire il suo talento per il disegno e la pittura. Ma la sua instabilità costrinse gli istitutori a ricoverarlo in manicomio.

Uscito, avviò un’esistenza randagia, dormendo nei boschi o nei fienili, lavorando saltuariamente per i contadini. Infine, fu espulso per accattonaggio molesto e tradotto al paese del patrigno, del quale non volle però assumere il cognome, perché lo riteneva responsabile della morte della madre Elisabetta, deceduta a seguito di un’intossicazione dopo aver consumato carne avariata.

Reggio Emilia collezione privata

A Gualtieri il Toni, come Ligabue è conosciuto, viene presto additato come il matto del villaggio, inadatto com’è a lavorare, perso in un mondo tutto suo. Per qualche anno lavorai nei cantieri comunali, poi, attorno al 1928 si ritira a vita solitaria in una capanna sul fiume, con solo alcuni cani ad alleviare la sua solitudine. Il Comune interviene come può, con un piccolo, saltuario sussidio, ma la povertà lo assedia ogni giorno, al punto che per un po’ è costretto a cibarsi di gatti. Eppure, solo, sofferente per il freddo e l’umidità degli inverni padani, per l’afa delle estati assolate, per la fame, ebbe la forza di dipingere, di perseguire quella che sentiva la sua vocazione; dipingeva per i circhi di passaggio, regalava i suoi quadri ai contadini in cambio di un piatto di zuppa.

Se i contadini, i mezzadri e in genere i paesani di Gualtieri non colgono la profondità artistica dei suoi dipinti, ma cercano soltanto di alleviare la sua indigenza, personaggi come Marino Mazzacurati e Andrea Mozzali s’incuriosiscono di questo loro collega dallo stile di vita così dimesso, così lontano dalla vita sociale, eppure dotato di indubbie capacità pittoriche, così come di spirito di osservazione e di riflessione. Antonio Ligabue fu uno degli uomini più poetici e tragici che abitarono la Bassa, in virtù di quella sensibilità che lo legava alle piante, agli alberi, al silenzio, ai cani, ai gatti, alle volpi.

Volpe in fuga, 1948

Reggio Emilia collezione privata

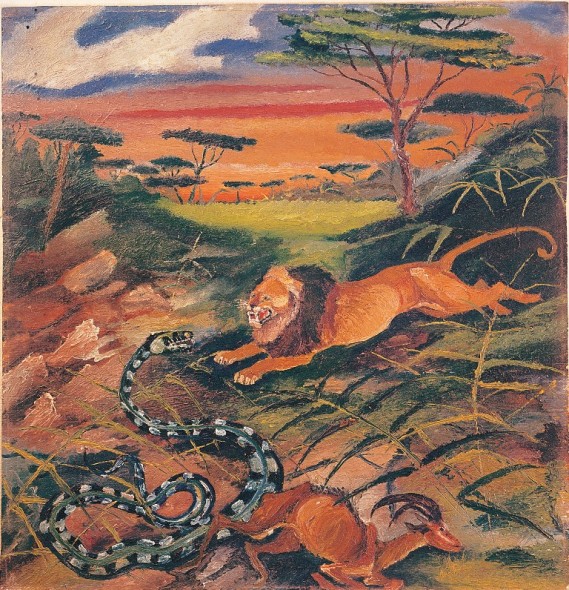

Ma lo sguardo di Ligabue è tutt’altro che ingenuo; pur affascinato dalla bellezza della natura, vi sapeva cogliere, con spirito diremmo leopardiano, le ingiustizie, le disparità, le sofferenze. Questa sue predilezione per i predatori, sembra sottolineare una sorta di amore-odio per la natura, da un lato affascinato dalla forza e la maestosità che sa esprimere, dall’altro amareggiato per la violenza cui comunque anch’essa sottopone i più deboli. E lui stesso sa di essere relegato fra questi ultimi, ma non per questo è rassegnato a soccombere. Virilmente, seppe tracciare davanti a sé un sentiero da percorrere, uno che non fosse stato ancora calpestato da piede umano, e vi si abbandona con la convinzione del proprio talento pittorico, talento che sgorga dal suo animo con la violenza di un soffione boracifero, per posarsi infine sulla tela intriso del profumo del vento d’autunno, dell’odore un po’ putrido dell’acqua dei canali attorno al Po, dell’aroma del grano appena tagliato o della terra rivoltata dall’aratro dei contadini.

Gli autoritratti sono i capitoli della sua sofferta esistenza, appesantita da un corpo fragile, ulteriormente indebolito dall’indigenza che segnava la sua giornate a Gualtieri; un volto che esprime delusione, solitudine, dolore, fatica, segnato da cicatrici e butterature che lo stesso Ligabue non nascondeva, anzi esaltava, quasi fossero i segni di un martirio. Una profondità espressiva che ritorna anche nella scultura; il suo plasticismo non cerca la grazia classica o accademica. La sua è una scultura viscerale, che ha negli animali i soggetti preferiti, ritratti nella durezza del loro corpo, nella rudezza della loro pelle, scheletrici o sgraziati, proprio com’era lui stesso. Ed è in queste opere che si può scorgere il massimo grado d’identificazione di Ligabue con il mondo animale, che stimava assai più di quello umano. Infatti, nella sua capanna sul Po, aveva ad alleviare la sua solitudine, cani, gatti e conigli, per nutrire i quali molto spesso era lui a privarsi del poco cibo che aveva a disposizione.

E ancora, la morte è una presenza frequente nelle opere di Ligabue, sottoforma di un simbolo come lo scheletro, ghignante e coperto di scarafaggi (macabro richiamo ai Trionfi della morte di trecentesca memoria) oppure in forma latente, per tramite di ragni velenosi e serpenti, colti dall’artista nell’attimo di attaccare predatori molto più grandi di loro. Una rivalsa dell’inconscio verso le ingiustizie dell’esistenza? Un rammentarci che davanti alla morte siamo tutti senza difese?

Leone con serpente, 1942-3

Reggio Emilia collezione privata

A farlo sentire così vulnerabile, probabilmente, non soltanto le sofferenze fisiche, ma anche e soprattutto la mancanza dell’affetto di una donna, per le quali appare repulsivo, nei suoi abiti stracciati e nell’aspetto trasandato. Una condizione che però è frutto non di una studiata volontà, ma di una inconscia reazione al rifiuto di cui la società lo fa oggetto. Ma all’epoca nessuno comprende Ligabue. Che conosce la notorietà artistica soltanto sul finire degli anni Cinquanta, dopo decenni di vita randagia e solitaria, fra la capanna sul Po, il manicomio e l’ospizio di mendicità. L’ampio servizio a lui dedicato da Severo Boschi su Il Resto del Carlino nel 1957 contribuisce in maniera sostanziale alla sua fama: critici e galleristi s’intessano alla sua opera, e nel 1961 ottiene la sua prima personale presso la Galleria La Barcaccia di Roma, mentre l’anno successivo, in marzo esporrà a Guastalla. E proprio poco dopo l’apertura della mostra in Emilia, viene colpito da vascolopatia cerebrale, con conseguente paralisi. Muore nel ricovero di Gualtieri, il 27 maggio del 1965, e alla sua memoria la IX Quadriennale di Roma allestisce un’ampia antologica della sua opera.

Aratura coi buoi

1950-55

Collezione UBI Banca

Chi fu Ligabue? Un poeta, un visionario, un pittore, un solitario, un sognatore. Fu un uomo libero. Ed è difficile etichettare Ligabue anche da un punto di vista stilistico; si usa dire che sia un naif, ma in realtà la sua pittura è un personale mélange di espressionismo, fauvismo, e occasionali atmosfere che ricordano il mondo sospeso di Chagall. Un artista unico, che non smette di commuovere e affascinare.