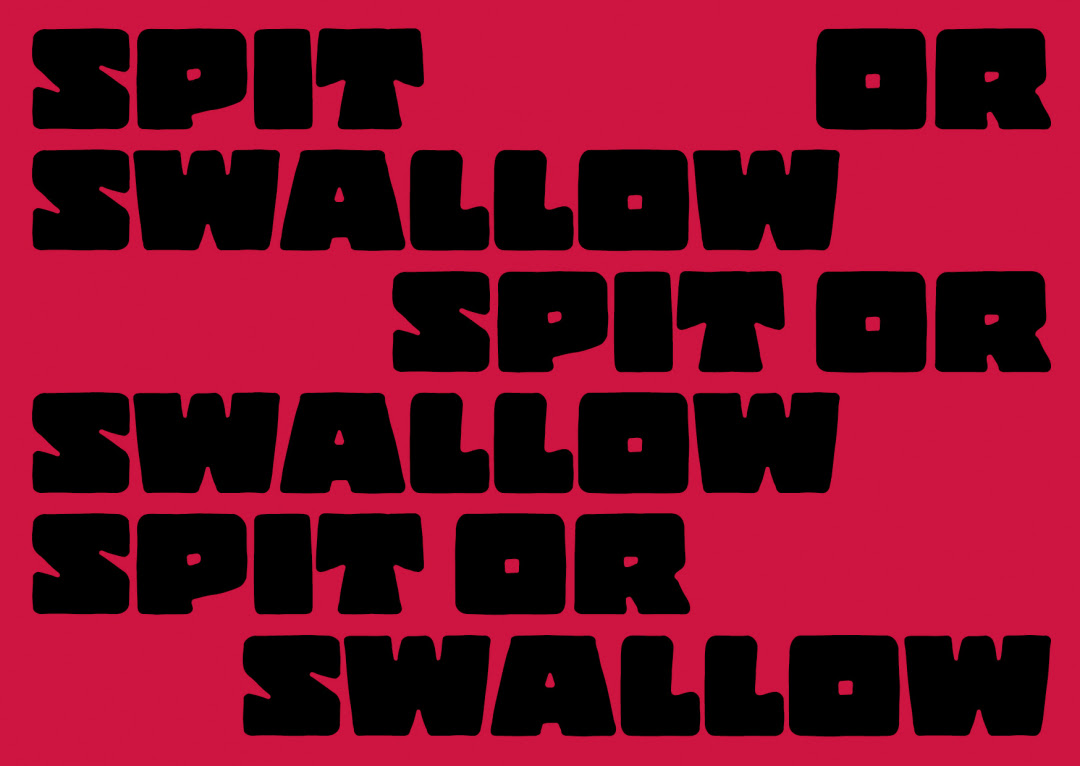

Incisione a punta secca

Serie di 23 (in corso) – courtesy immagini UNA

Poco prima delle 18,30, il marciapiede era parzialmente occupato dalla mia bicicletta, dall’altro lato auto parcheggiate a costruire una piccola barriera, come una barricata con ruote e motore, pronta per scappare in altri scenari urbani. Fuori dal bar un piano in legno laccato, è quasi estate, mi posso permettere di stare in camicia con le maniche arricciate. Gioco con lo smartphone come se dentro potessi trovare improbabili risposte sul futuro climatico del mondo o su come emigrare su Marte con un volo low cost. Se aspetto una persona in un posto ho bisogno di rendere utile l’attesa, una sorta di regola non scritta con la mia pigrizia.

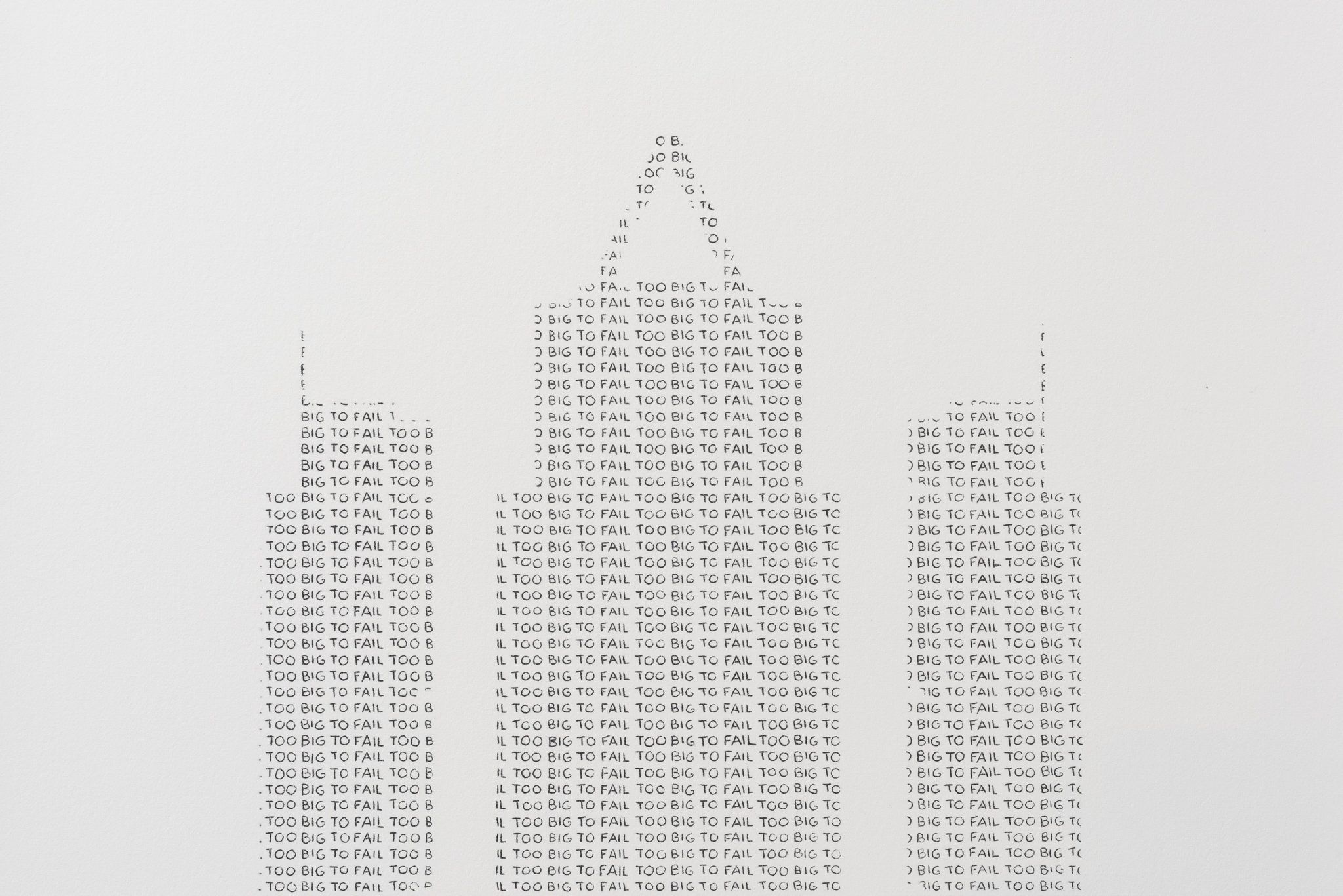

Stefano Serretta lo conosco da neanche un anno, ci siamo visti due sole volte, una a Parma e una a Milano, io abito a Parma e lui a Milano. Ci sentiamo al telefono, solitamente lo chiamo io. Nel suo studio c’era un monotipo appoggiato a terra, una carta incisa, un fungo nucleare che occupava l’intero foglio. La declinazione in scala ridotta di un’esplosione esagerata, come lo sono le cose troppo grandi di cui facciamo fatica a comprendere l’estensione temporale. Era per terra, mezza avvolta nel cellofan, residuo di qualche impacchettamento post mostra. La plastica conteneva la detonazione, il suo valore simbolico pronto a far sentire il proprio rumore una volta liberato. Serretta mi racconta che quella è solo una parte del lavoro, una ricerca sul significato di Antropocene, We last, sull’era geologica attuale e su tutti i residui che resteranno nello strato roccioso, residui che avranno traccia di radioattività, lo spauracchio degli ultimi decenni, di test fantastici nella loro spettacolarità imprevedibile, di un amore folle per la distruzione omnicomprensiva. Il fungo rimane lì nella sala, con la plastica che sembra cedere, nell’attesa che il simbolo perda la sua funzione illusoria. Gli parlo di un progetto editoriale, lui della sua tesi, interviste sull’11 settembre, su come ha condizionato l’immaginario economico e iconografico. Un altro simbolo, come il fungo sul pavimento. Un aereo che si schianta contro un grattacielo, un’esplosione, l’unica cosa che la mostra generazione si ricorderà, il nostro “dov’eri in quel momento?”. Due deflagrazioni nella stanza, tutte in potenza impacchettate. Tutto in potenza come in una mostra, con le opere appese alle pareti, un trauma compresso in una cornice e schiacciato sotto un vetro, tutto bloccato in qualcosa che potrebbe esplodere, ma non lo fa per timidezza o paura di far male.

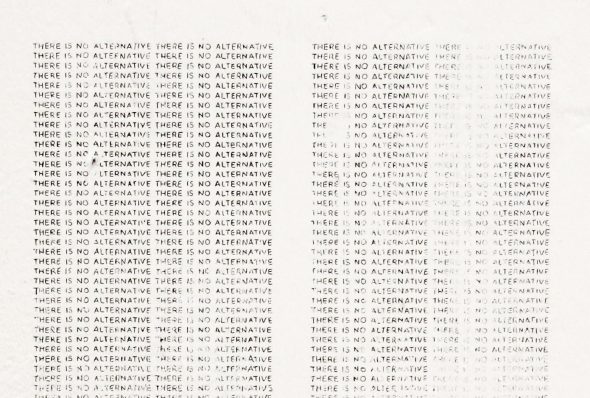

penna su muro, 60 x 28 cm intervento site specific, Viafarini (Milano)

courtesy immagini UNA

Sto aspettando fuori dal bar, le auto sono ancora parcheggiate davanti a me, c’è stata una sola sostituzione cromatica, un pezzo di barricata bianca cambiata con una gialla, una manovra veloce di avvicendamento come se fosse una battaglia giocata in istanti e brevi vuoti di potere. Non conosco i due fronti, sono creature invisibili che posizionano schermi dietro cui nascondersi e attendere il momento buono. Chiamo Serretta al telefono, gli dico che avrei scritto qualcosa, una sorta di racconto che avrebbe parlato di lui, gli dico che probabilmente anche la telefonata sarebbe entrata nel testo. Parliamo delle possibili declinazioni che può avere il racconto, le forme di traduzioni di un’opera. Intanto immagino l’incisione a puntasecca, rivoli di fumo e macerie a forma di fungo, quasi fosse un’ossessione, un’ossessione atomica, abbagliante, nauseabonda. Una telefonata breve, ci rivedremo fra poco probabilmente, in un’altra città, la terza diversa, potrebbe diventare un tour italiano, un gioco di tappe urbane. Penso ad altri suoi lavori, ad un piccolo francobollo afgano del 1951 che riporta le statue del Buddha di Bamiyan, le stesse statue fatte esplodere nel 2001 dai talebani. Il francobollo è stato modificato con una lametta da barba, cancellando la parte centrale dov’erano stampate le immagini delle statue. Una cancellazione, un’esplosione simulata su un piccolo pezzetto di carta, la lama di una lametta da barba. Sempre un’esplosione, quasi fosse un filo rosso e quanti Buddha potrebbero esplodere in uno scoppio nucleare, quanti Buddha appoggiati sul comodino, quanti Buddha luminescenti in platica colorata, quanti Buddha millenari e quanti Buddha da autogrill.

Ormai l’attesa è finita, entro pochi minuti arriverà la persona che stavo aspettando. Davanti rimane la barricata di automobili, pronta per un enorme fungo nucleare o la sua onda lunga, di quelle che partono da chilometri di distanza e ci mettono qualche secondo per arrivare, forse il cellofan che conteneva l’incisione nello studio di Milano ha ceduto completamente, forse il vetro non ha retto e nemmeno la cornice.

C’è un’aria calda poco rassicurante, forse è l’arrivo dell’estate.

intervento su francobollo, 3 x 2 cm, Afghanistan, 1951 Buddha Bamiyan stamp — serie di 9, courtesy immagini UNA

Incisione a punta secca

Serie di 23 (in corso) – courtesy immagini UNA