Fino al 27 settembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma, in partnership con Konstfack, sarà visibile Shoegaze una nuova commissione di Stefano Serretta. Il progetto, a cura di Vasco Forconi, è parte di un ciclo di mostre che nel corso del 2019 vedrà artisti attivi in Italia e in Svezia confrontarsi con l’edificio dell’Istituto progettato da Giò Ponti.

Stefano Serretta è un artista che lavora sul reperto, sul feticcio, sulle immagini che la storia produce e risputa, immagini trasformate dai passaggi di “casacca”, dalle iperboli della politica. Spesso si è concentrato sull’iconografia e sulle forme di comunicazione dei fondamentalismi contemporanei, sulle affinità elettive tra la propaganda Jihadista e l’entertaiment Hollywoodiano.

Per la personale Shoegaze, titolo che omaggia l’omonima sottocultura musicale inglese nata alla fine degli anni ’80, Serretta si addentra nella periferia della rete, in quegli spazi, in realtà affollatissimi, dove vengono elaborate forme d’appartenenza: “l’artista si è immerso a lungo nel mondo delle piattaforme di comunicazione online usate da comunità eterogenee di giovani spesso raggruppati sotto l’etichetta di alt-right, ovvero alternative-right. Tra milioni di profili anonimi e portavoce carismatici, queste zone di internet apparentemente periferiche sono in realtà al centro di una sfrenata produzione e diffusione di immagini, mitologie, simboli e discorsi che veicolano e normalizzano un groviglio inestricabile di umorismo malvagio, nonsense, meme, scorrettezza politica, malessere economico e ansia sociale, antifemminismo e aperto razzismo.”

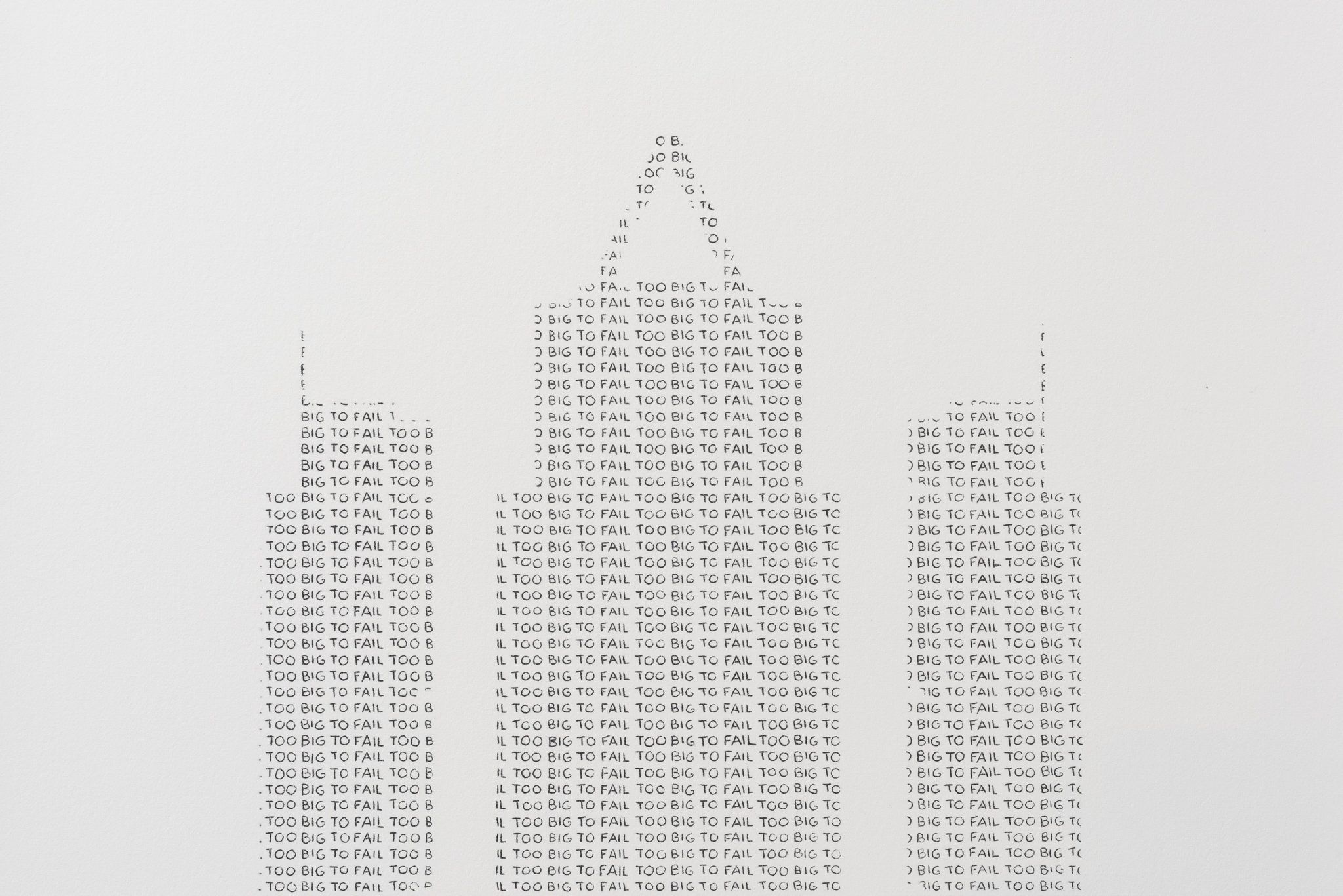

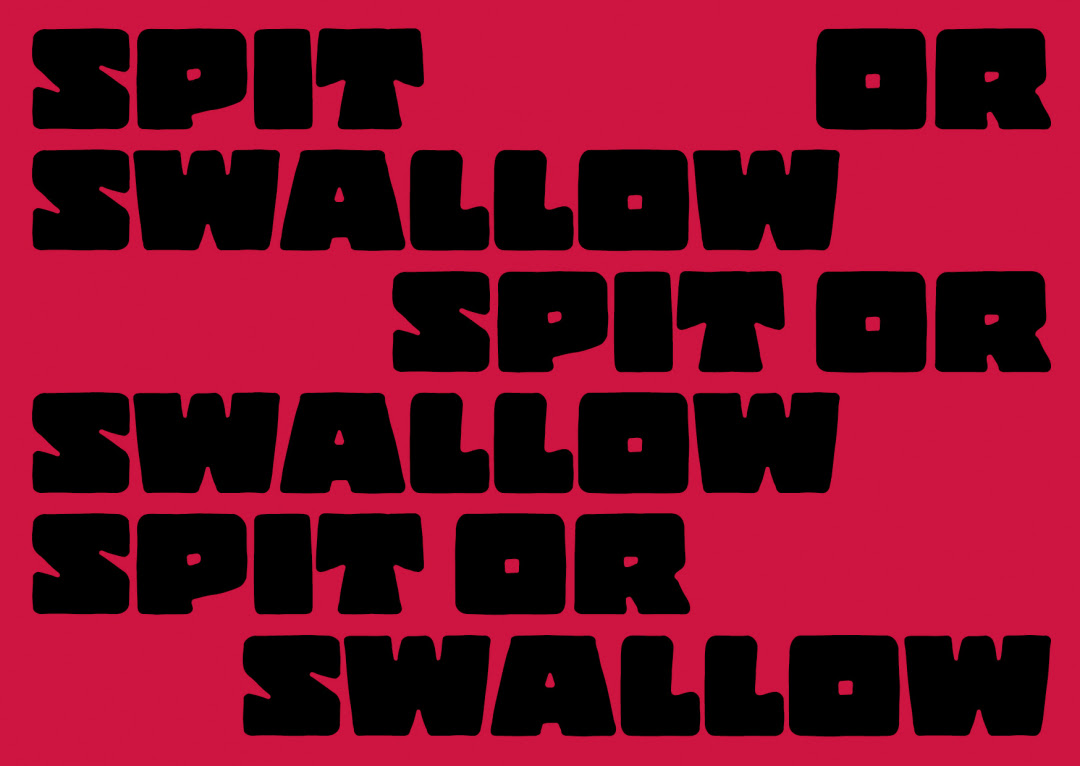

L’edificio, progettato da Giò Ponti, viene svuotato, come fosse assorbito da qualcosa che non gli appartiene, come fosse annullato da una forza centripeta: la grande vetrata che separa interno ed esterno viene ricoperta di fogli di giornale, come fosse qualcosa caduto in disuso, un cambio di gestione, la chiusura di un’attività, un inaspettato inciampo ideologico. Le pagine sono di Relapse, una rivista creato dallo stesso Serretta che nasce da quel mondo, da quella periferia di rete capace di elaborare immagini, scritte, testi di una cultura esterna a tutto, estrema verso tutto e tutti, ma fortemente configurata sul nostro presente: “un giornale sospeso tra finzione e verosimiglianza, le cui pagine sono popolate da personaggi ritratti in pose grottesche e in risate estreme, ai limiti del pianto, come fossero intrappolati in una sorta di allucinazione collettiva.”

È quella risata estrema che va oltre il limite e si dipana come il fallimento della struttura stessa, di quella speranza architettonica immaginata da Giò Ponti. Ecco lo svuotamento che non è solo fisico, ma ideale, l’eliminazione di simboli preesistenti, la presenza di altri personaggi, altre facce. Il grottesco si evidenzia in un rovesciamento di prospettiva, probabilmente anche ideologico, se è lecito usare tale definizione. C’è un disegno in cui un ragazzo lecca un rospo, una smorfia di schifo che controbilancia la psichedelia del momento, è un gesto sporco, voluto, ma affaticato. A fianco del ragazzo c’è una scritta Nothing is true, everything is possible. E qua c’è tutto, c’è il paradosso della rete, di una cultura o sottocultura che riempie uno spazio istituzionale, che svuota un’architettura di Giò Ponti e la riempie di pagine violente e fragili, vulnerabili come un ragazzo che lecca un rospo perché non potrebbe fare altro, perché in quel momento non vuole fare altro. Un paradosso linguistico che annulla qualsiasi cosa, c’è solo la paura che tutto sia falso e tutto sia possibile, prima della caduta.

È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio.