“Le opere risultano essenzialmente dei semplici scatoloni di un contenuto intellettuale che si è manifestato prima o altrove”, osserva Daniele Capra

Un nostro articolo pubblicato nelle scorse settimane prendeva spunto dalla lista “Power 100” dei soggetti più influenti nel mondo dell’arte nel 2020, pubblicata dalla rivista ArtReview, per proporre alcune riflessioni sulla deriva “sociologica” della creatività contemporanea. Sul tema è poi intervenuto Marco Tonelli, storico e critico d’arte, direttore artistico del museo di Palazzo Collicola a Spoleto. E ancora Andrea Bruciati, direttore di Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli, e l’artista Bruno Ceccobelli, che individua l’attuale crisi culturale e creativa nelle vicende politiche degli ultimi decenni. Ora la parola passa a Daniele Capra, critico e curatore fra i più dinamici sulla scena italiana negli ultimi anni…

Le ultime settimane di dicembre sono frequentemente i momenti in cui vengono stilate classifiche e realizzati resoconti. Un po’ tutti si fanno prendere dalla vertigine della lista rispetto all’anno che si sta per concludere. Il mondo dell’arte non si sottrae a questo rito, e, tra le molte graduatorie, la Power 100 da parte di ArtReview risulta una delle più importanti, lette e commentate, essendo un’occasione in cui si cerca di realizzare una fotografia di ciò che è stato, dei valori in campo e delle personalità che sono state più significative.

È un gioco, meno frivolo di quanto si possa immaginare. Che permette di capire cosa pensa un ristretto ma particolarmente influente gruppo di persone di cultura anglosassone. Che ha molte connessioni con il mondo accademico, i musei e le gallerie à la page. Più in generale potremmo dire che la Power 100 è espressione di alcuni nodi centrali della rete intellettuale anglofona degli addetti ai lavori. Di entrambe le sponde dell’Atlantico. Si tratta in buona sostanza di un gruppo egemone, per il prestigio di cui gode e per la possibilità di determinare/condizionare l’agenda culturale di una parte rilevante di Occidente.

Forse è esagerato attribuire alla Power 100 una portata intellettuale maggiore di quella in realtà che possiede. Essa, ciononostante, proprio per la modalità collettiva con cui è realizzata (una ventina di persone selezionano tra circa i 400 nomi forniti da un network di segnalatori), permette di leggere tra le righe, di cogliere quel non detto che spesso è fondamentale. Scorrendo i nomi – molti dei quali, a onor del vero importanti, molti altri francamente di nicchia – il risultato è clamoroso e sorprendente.

Per quel mondo dell’arte, così autorevole e influente, gli artisti e l’arte risultano una quasi invisibile minoranza. E, evidentemente, contano pochissimo, poiché l’arte è l’ultima cosa di cui occuparsi di fronte alle pur legittime e importanti battaglie per la parità razziale, per l’equità dei generi o per la decolonizzazione culturale. L’arte è insomma Cenerentola e va messa di lato. Per cedere il proprio palco ai movimenti, agli attivisti, ai filosofi, agli studiosi o, al massimo, ai soli artisti la cui ricerca affronta temi socio-politici.

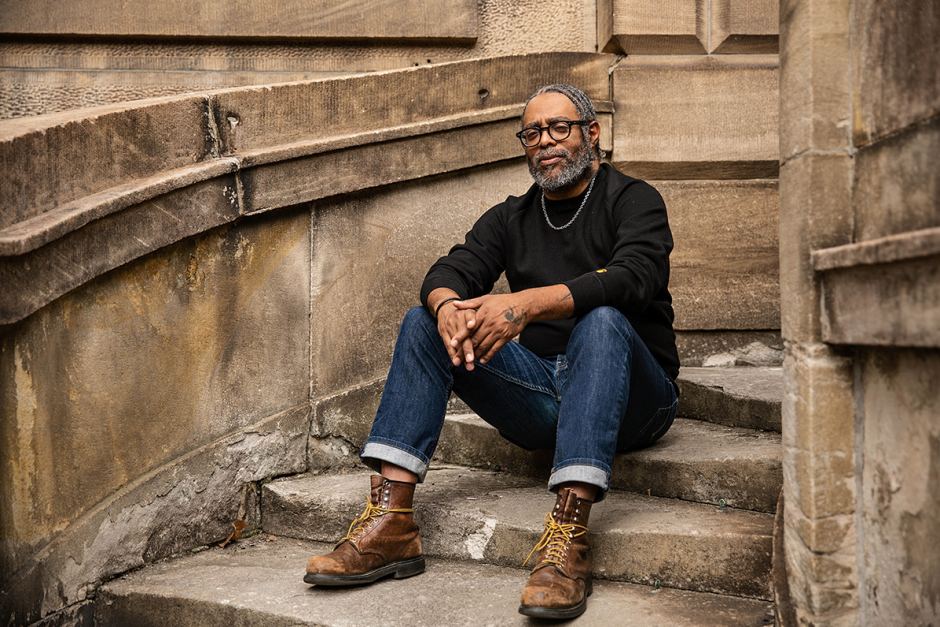

Come spiegare, per esempio, il fatto che nelle prime dieci posizioni ci siano solo l’artista americano Arthur Jafa e il collettivo di artisti-attivisti Ruangrupa? Noto per lo più perché curerà la prossima edizione di Documenta? O il fatto che, nella lista finale di cento nomi, manchi totalmente un pittore, uno sculture puro? E risulta inoltre significativo notare come da tale lista discendano tre corollari che potremmo sintetizzare in questo modo: A) le idee, i libri e le teorie contano più delle opere; B) solo le opere di artisti impegnati politicamente o che affrontano nella loro ricerca temi politici sono davvero importanti; C) opere o linguaggi espressivi che non si impongono di cambiare (marxianamente) il mondo sono trascurabili.

Si definisce così una tendenza, spesso sottotraccia, che ha però assunto grande rilevanza nell’ultimo ventennio. Anche sotto il profilo curatoriale: l’implicita riduzione dell’artista a un ruolo secondario e accessorio, al punto di essere in buona sostanza un artigiano che dà semplicemente forma a un’idea che già esiste, e che ha una sua dignità a priori del lavoro dello stesso artista. Secondo questa modalità, infatti, le opere risultano essenzialmente dei semplici scatoloni di un contenuto intellettuale che si è manifestato prima o altrove, quale per esempio una teoria o di un’idea. Sono cioè semplici dati a sostegno di una tesi e risultano private dalla loro specificità espressiva, interna all’arte e di pertinenza dell’artista.

Tale approccio – del tutto deleterio per coloro che, come chi scrive, affidano all’arte e all’artista il primato generativo e la libertà di corrispondere solo a se stessi – è stato adottato con continuità da un certo mondo dell’arte troppo esclusivamente concentrato sulle idee politiche e su pratiche culturali ispirate a suonare il piffero di un marxismo comodo, spuntato e politicamente corretto. Che per di più, nel suo elitismo, non sembra fare presa proprio su coloro che dovrebbero esserne i primi destinatari: il pubblico.

Ha realmente senso escludere a priori formalizzazioni ed esperienze di altro tipo, quali pratiche inutili, decadenti e insignificanti, poiché non animate dalla necessità di agire nel contesto socio-politico o di produrne direttamente un cambiamento? A chi giova un’arte frutto del lavoro di artisti-impiegati la cui naturale e meravigliosa irruenza viene piegata dal noioso diktat del politicamente impegnato, di ciò che è prevedibile, di un edificante marxismo da libro Cuore con cui potersi lavare la coscienza? E, inoltre, perché l’arte deve essere rassicurante sicurezza di una battaglia dalla parte ovvia, per bene e giusta? Non è forse l’opera un coraggioso/rischioso tentativo interpretativo che l’artista, qualunque sia la forma espressiva adottata, condivide in ultima istanza, coi cittadini?

Se applichiamo questa modalità intellettuale finiremo invece a sminuire l’arte e gli artisti fino ad assumere un ruolo marginale, irrilevante. Poiché a essere centrali saranno le grandi costruzioni anartistiche di natura socio-politica di filosofi, curatori, accademici e attivisti. È davvero questo che vogliamo? Sempre sia lodato Marx, ma a chi giova un’arte trascurabile e compressa ad algido algoritmo marxista, senza più sorpresa, calore, delirio o poesia?

Daniele Capra