Enrico Pitzianti è un giornalista come me, e come me non è un esperto di arte, o meglio non ne scrive abitualmente: l’attualità internazionale e le questioni politico-sociali sono il suo pane quotidiano. Dopodiché, pubblica un libro – anzi, pubblica il suo primo libro – su Andy Warhol. C’era bisogno davvero dell’ennesimo libro su Andy Warhol? Enrico mi promette che non è un libro su Warhol, ma un libro che usa Warhol come chiave di lettura, cartina di tornasole di un’epoca, anzi di due: la sua, e la nostra.

Dopo averlo letto, devo dargli ragione (a Pitzianti, ma anche a Warhol). La pubblicazione trova senso – e coerenza con l’ambito di riflessione del suo autore – proprio perché non è né un saggio critico né una biografia in senso stretto. Il sottotitolo, Inchiesta sul re della pop art, può sembrare pretenzioso, con quella parola che evoca il giornalismo investigativo: ma di fatto è la parola giusta. Un’indagine, una full immersion tra fonti e suggestioni, che non rifugge però le prese di posizione.

Ho intervistato Enrico Pitzianti in chat, questo è il nostro dialogo riportato più o meno fedelmente.

Inizio soft: come ti è venuta questa passione per Warhol, e soprattutto come ti è venuto in mente di scriverci un libro? Nell’introduzione dici che fatichi a capirlo tu stesso, ma qui non mi sfuggi.

Ci sono due risposte, una breve e una un po’ meno, entrambe vere. La breve è che sono appassionato d’arte, soprattutto di alcune storie del mondo dell’arte e quella di Warhol è una di queste.

Quella un po’ meno breve è che da piccolo, soprattutto da adolescente, mi ero convinto che l’arte sarebbe stato l’unico modo, e il più efficace, per uscire dal posto in cui vivevo (la provincia sarda). E queste storie, quelle di alcuni artisti, son diventate delle cose che mi hanno preso in prima persona per questo, perché mi ero convinto che mi riguardassero: volevo lavorare con l’arte, che secondo me era un modo politico e concreto di capire il mondo. Scrittori che mi piacevano e mi piacciono ancora oggi, Fulvio Abbate per esempio, sono prima di tutto persone che sanno di arte, ci hanno lavorato, e in qualche modo grazie a questa si sono emancipati.

La tua risposta, con il riferimento alla provincia dell’impero, si aggancia alla domanda successiva. C’è una primissima parte sulle origini della famiglia Warhola, su Miková, paese ai piedi dei Carpazi tra Slovacchia, Polonia e Ucraina, e su quanto l’essere un emigrato di seconda generazione, aspetto di cui si parla poco, abbia influito sulla vita e sulla personalità di Warhol. Ma in seguito c’è poca biografia, davvero pochissima, e quei pochi dettagli sono solo vagamente in ordine cronologico. Quasi come se fosse scontato che le linee generali su Warhol le conosciamo tutti? O perché non è rilevante ai fini del libro?

Perché la biografia classica l’ho voluta tagliare, nel libro esiste solo nella misura in cui serve a dire qualcosa di attuale. Di biografie classiche ce ne sono molte in giro, ci sono libri interi sull’uso delle serigrafie, sui ritratti di Marilyn Monroe, sul suo rapporto con la moda e la pubblicità e così via. Io volevo fare un libro sul presente sociale e politico partendo da una storia iniziata quasi un secolo fa.

A proposito di attualità. Chissà cosa avrebbe combinato, ti chiedi spesso, Warhol con instagram e twitter, chi sa come avrebbe letto i social network lui che ha interpretato, anzi incarnato lo spirito dei tempi moderni. Al di là delle facili suggestioni sulle “profezie”, il famoso quarto d’ora di celebrità non descrive il sistema mediatico attuale, molto più che quello dominato dalla TV?

Provo a chiedermi cosa avrebbe fatto coi social network perché secondo me in una certa misura possiamo saperlo. Ma anche perché tendiamo a immaginare i famosi del passato come emblemi di perfezione e rettitudine, ma è solo un pregiudizio positivo: oggi Warhol avrebbe più di novant’anni e probabilmente sui social si renderebbe ridicolo, chissà.

Tipo Augias con il phishing?

Sì esatto. Secondo me guardando a personaggi così importanti bisogna provare a umanizzarli come fa Michele Masneri quando racconta di ricchi e famosi. Bisogna saper ammettere che morire giovani in qualche modo è anche un vantaggio.

Pasolini oggi sarebbe nei salotti di canale 5? Forse sì (questa di Pasolini è di Masneri, se non sbaglio).

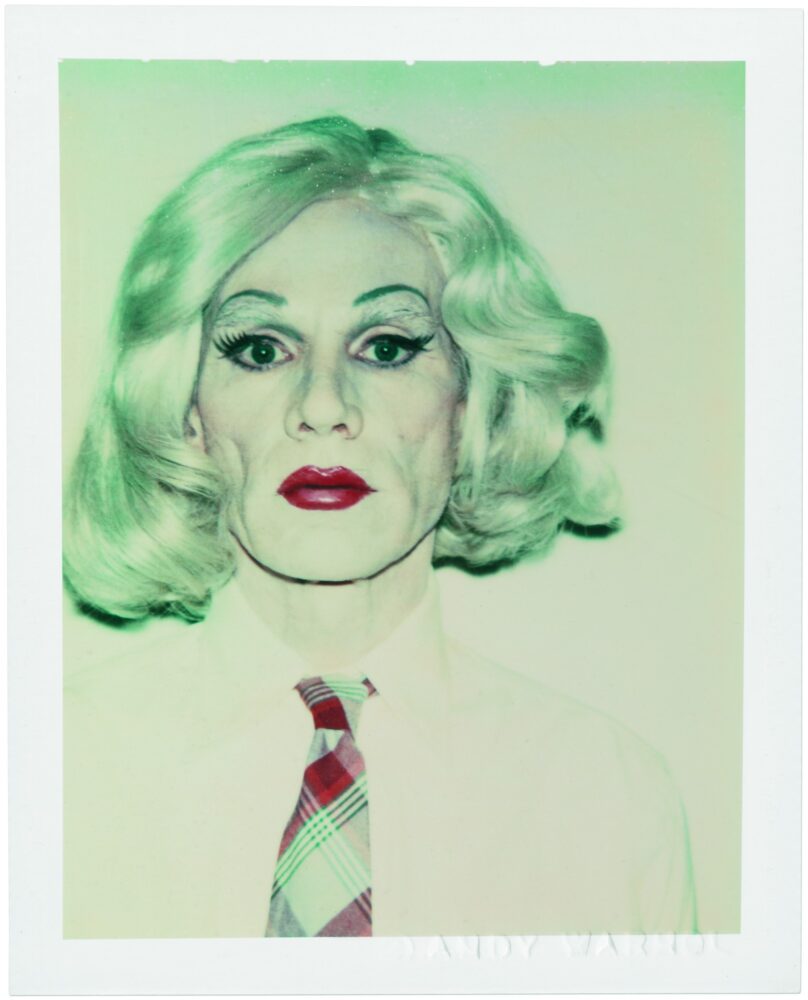

A un certo punto, nel capitolo Andy, gay, scrivi una cosa sull’utilità della provocazione: parli dell’importanza di fare coming out o comunque di avere un atteggiamento esplicito, come Warhol. La provocazione, gli eccessi spettacolari ed esibizionisti, servono secondo te non a é pater le bourgeois ma al contrario, a normalizzare, a far entrare un po’ alla volta delle cose nella visione mainstream e quindi nel discorso comune.

Secondo me “scandalizzare i borghesi”, soprattutto se fatto bene e sulle questioni che riguardano il sesso, vuol dire proprio abituare le persone al fatto che quel tipo di gusto, di persona, di orientamento e così via esistono e tocca farci pace.

In una certa misura dipende dal contesto urbano: il paesino di provincia, col controllo che deriva dalla coesione sociale, impedisce alle persone di potersi esprimere come preferiscono. L’individualismo e il cinismo delle città banalmente lasciano spazio per questo, per disinteresse più che per apertura mentale.

Nel libro racconto che a Pittsburgh, quando Andy scopriva di essere gay, c’era un clima terribile per le persone omosessuali: esisteva un corpo di polizia apposito per reprimerle, picchiarle e minacciarle.

Sì è allucinante, io non lo sapevo, ci sono tante cose che si imparano dal tuo libro, non su Warhol ma su un’epoca intera, che sembra vicina e per molte cose è lontanissima.

Un corpo di polizia così potente da poter estorcere soldi a chiunque, anche ai non omosessuali, con la minaccia dell’arresto o di far trapelare la notizia sui media. Sono cose che non ci immaginiamo nemmeno, noi occidentali, per l’immagine che abbiamo di noi stessi. Ma succedevano pochi decenni fa.

Una delle poche volte che cedi all’aneddotica è quando racconti la storia di Edie Sedgwick, una delle Factory girls, molto intima di Warhol: un personaggio sfolgorante e problematico, che va incontro a una morte precoce e tragica. Un effetto domino in qualche modo avviato dal rifiuto dell’artista di pagarla, di aiutarla economicamente. Il capitolo si chiama infatti Andy, maschilista. Ma io direi più sfruttatore tout court. Warhol, milionario, pagava in visibilità. Anche in questo un precursore?

La cosa interessante di Andy che spesso non pagava le persone che lavoravano con lui, ma le faceva godere del riflesso della propria fama, è che una di queste persone, quella che lui più amava, ci è morta.

Però ce n’è anche un’altra, di cosa interessante. Io il discorso sull’economia della reputazione l’ho scoperto con il primo libro di Raffaele Alberto Ventura, Teoria della classe disagiata (tra i primi a parlarne in Italia) e con qualche altra lettura di sociologi statunitensi, e per qualche motivo pensavo fosse una cosa nuova.

Pensavo che questo tipo di sfruttamento soft fosse tipico di un momento storico preciso, quello in cui in molti lavorano nel terziario e di lavoro fanno cose che un tempo erano hobby per ricchi e nobili. Invece spesso le cose che ci sembrano nuove si rivelano vecchie, o comunque provenienti dal passato. Faccio questo parallelo tra cose attualissime e il secolo scorso molto spesso nel libro.

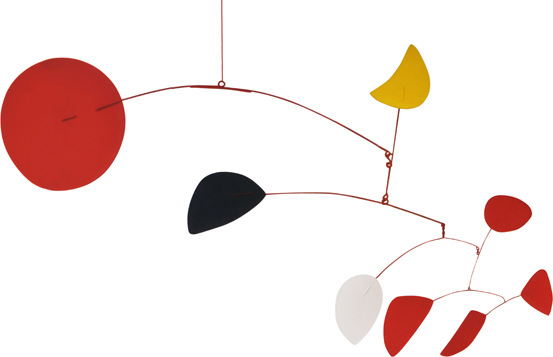

Infatti, ed è sorprendente quanto funzioni. Per esempio. Sfruttamento oggi fa rima con società post-industriale, ieri con società industriale. Il parallelo tra pop art e industria, tra Ford e Warhol è in re ipsa: fu lo stesso Andy a chiamare Factory il suo studio. Rendendo evidente che non viene serializzato il solo risultato (l’arte nell’epoca della sua riproducibilità ecc.), ma anche il metodo di produzione stesso. Questa è stata letta come un’adesione spudorata al modello capitalista, oppure come un’operazione critica che ne svela il meccanismo. Probabilmente, invece, è entrambe le cose.

Di Warhol è stato detto di tutto, ma spesso sulle storie di personaggi del genere si riesce solo a essere prescrittivi, e non descrittivi. A dire come il mondo dovrebbe essere e non com’è davvero.Quindi Warhol capitalista, poi anti-capitalista, poi cinico, poi invece sentimentale.

La verità è che è stato ambiguo, anzi che molte cose non possiamo infilarle nelle etichette che ci piacciono: ci sono opere d’arte e interi movimenti artistici che perdono troppo a essere visti solamente con la lente politica.

Sembra un po’ una stranezza che ho messo quattro capitoli in fila su Andy femminista, poi maschilista, poi pioniere della rappresentazione rispettosa delle persone trans, poi forse vittima di cancel culture, come si dice oggi. Però davvero, raccogliendo materiale su quel suo periodo è così: difficile da incasellare, e ambiguo.

Gay, razzista, maschilista, femminista, capitalista, socialista, comunista (sembra quasi quel pezzo dell’Avvelenata di Guccini). Warhol uno nessuno e centomila? Tu su questo innesti un discorso molto delicato, che è quello dei diritti civili e delle minority issues, che a volte entrano in contrasto tra loro, un contrasto anche pesante (prendiamo femministe e genitori omosessuali sulla gravidanza per terzi, il cd utero in affitto).

Il discorso è delicato, è vero, però è anche ormai palese che sia così: le minoranze sono i buoni, che ci piacciono, ma a seconda della prospettiva smettono di esserlo. Sono le “guerre culturali” come le chiamano in inglese.

Ci sono necessità delle minoranze che possono confliggere, quindi no, non si può dare ragione a priori a chi fa parte delle minoranze, o far parlare solo lui/lei perché ne fa parte. Non funziona e non può funzionare.

Aggiungo una banalità: ci sono storie del passato, quella di Warhol, ma anche altre, che dimostrano una cosa che rischiamo di dimenticare, e cioè che la realtà è complessa e basta. Chi dice che invece la nostra realtà è semplice, che è tutto ovvio e facile da risolvere, può appartenere solo a due persone: gli ingenui, illusi dall’ideologia, o gli arrivisti, che con quelle semplificazioni guadagnano o fanno carriera.

Tornando alla pop art, è inevitabile il discorso sulla ripetitività. La ripetizione è zen, la ripetizione è capitalista, la ripetizione è comunista, la ripetizione desensibilizza e quindi fa diventare irreale un fatto vero, la ripetizione dà l’illusione della verità e quindi fa diventare reale un fatto che non è mai avvenuto.

Secondo me qui son vere tutte, e sono tutte vere perché evidentemente noi umani abbiamo un rapporto stretto con la ripetitività, dai mantra alle preghiere fatte col rosario.

Ci vorrebbe uno studio psicologico che unisca i puntini, per provare a scrivere quella parte di libro l’ho cercato ma non l’ho trovato. Ci vorrebbe uno scienziato che dica perché la tekno e le serigrafie messe in fila tutte uguali scatenano qualcosa di istintivo e positivo.

Poi, sia chiaro, non a tutti piacciono beat della tekno, non tutti pregano, e non tutti vanno in estasi davanti alle ripetizioni nell’arte, però nella storia di Warhol aver intuito la potenza della ripetitività è stato fondamentale.

Io, provando a collegare tutti i puntini, parlo di due cose molto legate all’idea di ripetizione, cioè il comunismo e il capitalismo. Perché alla fine la ripetizione è una serie composta da elementi uguali, e ha sia un aspetto egualitario (questi elementi, tra loro, sono pari) sia alienante.

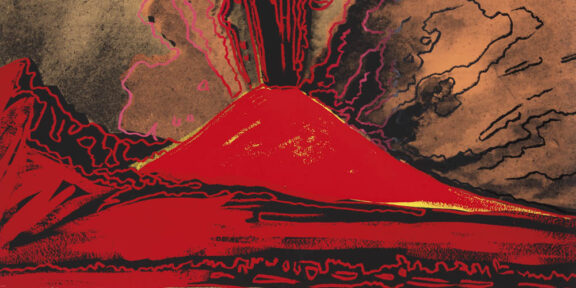

Molto molto bello il capitolo su Napoli, che parte dal terremoto e finisce con Warhol stregato dal golfo. Un pezzo esemplare di quello che è il libro, perché dell’artista americano non si parla quai mai – il discorso è sulla tragedia, poi sulle news – ma in fondo se ne parla sempre.

Se è piaciuto a te che sei napoletano sono felice. Sì, il discorso di quel capitolo è sulla tragedia, e poi sul funzionamento delle notizie ora che delle notizie non ci si fida più tanto. Andy fece una cosa impensabile al tempo, e cioè lavorare proprio su una tragedia come il terremoto dell’Irpinia.

Ho approfondito quella parte della sua vita anche perché, di nuovo, a noi sembrano delle novità i titoli in maiuscolo, i punti esclamativi usati dalle testate giornalistiche e gli articoli sulle falsità, ma sono semmai problemi vecchi che ciclicamente affrontiamo. Quel capitolo poi rende giustizia, spero, all’importanza che Napoli ha nell’arte contemporanea.

Bellissima la cosa che warhola – il cognome originario di Andy – in ucraino significa lite, letteralmente war-hola, guerricciola, e che ha lo stesso etimo di querelle. Sarà che io sono fissato con le etimologie. Ma cosa ci dice questo di Warhol?

Di Warhol dice che era uno tenace, nonostante fosse un ragazzo di seconda generazione, uno gracile, sopraffatto da questioni sociali e politiche più grandi di lui, nonostante malattie e l’omosessualità che lo mise in pericolo, nonostante le origini umili.

Alla fine venire da una famiglia operaia, umile, povera e migrante, un vantaggio ce l’ha: che si impara la tenacia.

Ah quasi dimenticavo: Labranca. Nella “polemichetta” finale, rendi giustizia di quell’infamata di Warhol era un coatto. Era ora che lo facesse qualcuno.

Quel saggio di Tommaso Labranca ha aperto un punto di vista interessante sul trash, ma su Warhol sbaglia quasi tutto. Il problema di chi scrive con quella saccenza (che sarà pure ironica, non c’è dubbio) è che quando scivola fa più rumore. Spararle grosse serve in molti casi, ma solo se poi hai ragione, mentre su Warhol aveva torto. Per non parlare di quando scrive di preservativi e AIDS, lì oltre che sbagliato è anche meschino. Ciò, comunque, non toglie niente a Labranca come intellettuale.

So di non esprimere un’opinione popolare, perché oggi Labranca buonanima è osannatissimo, ma uno che dà del coatto a Warhol e del cialtrone a Battiato non riesco ad amarlo. Cosa diceva di AIDS e preservativi?

Non riesco a ricordare con precisione, vado a rivedere.

Ecco: ”Negli ultimi anni di vita, ci fanno sapere i suoi Diari, Warol (tolgo l’h e non ci penso più) era angustiato dall’AIDS. Proprio come i coatti che vanno in giro col condom nel portafogli”.

Io avrei finito. Domanda a piacere? C’è qualcosa che ci tenevi a dire e non ti ho chiesto?

Ma no non direi, alla fine è un libro pieno di cose diverse. Anche molto diverse fra loro, non so che cosa immaginerà chi legge l’intervista. Un ibrido tra biografia saggio politico e storia a tema arte. Ma va bene così.