Le Biennali dei curatori: ciò che rappresentano e ciò che non rappresentano. “Fare Mondi”, diretta da Daniel Birnbaum (2009). Prima puntata: la mostra

Le Biennali dei curatori: ciò che rappresentano e ciò che non rappresentano. “Fare Mondi”, diretta da Daniel Birnbaum (2009). Prima puntata: la mostra

Il prolungarsi del blocco degli spostamenti e delle mostre, generato dalla pandemia sembra relegare in un ricordo da fantascienza i recenti decenni passati dove assistevamo alla scaturigine, ovunque, di Biennali e di grandi mostre internazionali. Il susseguirsi degli eventi e la grancassa mediatica che li costellava, finché il circo correva con tutte le marce innestate, rasentava pericolosamente uno stato di euforico obnubilamento critico in direzione di un presenzialismo subliminale da industria del divertimento. E non si può dire, in effetti, che lo spettacolo mancasse.

I barlumi teorici, le sparute riflessioni che come ectoplasmi tentavano di venire alla luce attorno ad un evento, venivano immediatamente sepolte sotto l’incalzare di nuovi impellenti eventi tanto che qualsiasi dibattito assumeva inevitabilmente connotati patetici: perché discutere se eravamo tutti impegnati a seguire la corrente? Per un po’ di tempo le Biennali sembravano lo Spirito del Mondo, appostato sul dorso di un cavallo lanciato al galoppo sfrenato nella libera prateria. Ma davvero esiste uno spirito del mondo e qualcuno che possa ritenersi incaricato di rappresentarlo? Che cosa davvero hanno rappresentato, in tutti questi anni, le Biennali e le grandi mostre? Quanto davvero erano credibili e fondati i disegni di chi le ha organizzate?

Sono domande retoriche: dietro le Biennali spesso non ci sono dei veri disegni teorici ma tante eventualità imponderabili e sicuramente tanti condizionamenti. Non sarebbe giusto però negare una qualsivoglia intenzionalità alla categoria dei cosiddetti curatori internazionali. A bocce ferme possiamo fare una sorta di archeologia valutativa andando a ripescare eventi del passato sui quali forse non abbiamo avuto il tempo di meditare a sufficienza. E per evitare di relegare la nostra riflessione agli eventi macroscopici come appunto le Biennali faremo una cernita, discutibilissima, di altri piccole storie che le hanno immediatamente precedute o lateralmente accompagnate per poi non esserne prese in considerazione.

Forse la questione delle discriminazioni di genere è una semplificazione lobbistica di un problema ben più esplosivo: se noi studiamo l’arte dell’800 non possiamo più pensare che c’erano solo gli Impressionisti e i Post – Impressionisti ma dobbiamo conoscere anche i pittori Pompier, che all’epoca erano più importanti, altrimenti ci facciamo un’idea riduttiva di un’intera epoca. Partiamo quindi dalla Biennale di Venezia diretta da Daniel Birnbaum nel 2009 e vediamo un po’, cos’è stata e cosa non è stata. In questa prima puntata concentreremo quindi lo sguardo essenzialmente sulla mostra centrale accennando solo di sfuggita ai padiglioni nazionali. E poi, in una seconda puntata, faremo una rassegna alternativa di eventi e personaggi che agirono in quel periodo fuori dalla maglie della Biennale.

La Biennale di Venezia del 2009 si svolge all’indomani delle grave crisi finanziaria generata negli Stati Uniti, a partire dai famigerati mutui subprime, e diffusasi ben oltre con il classico effetto del castello di carte. Il curatore Enwezor aveva già stigmatizzato il gigantismo di tante opere presenti in tanti blockbuster espositivi definendole qualcosa come degli organismi geneticamente modificati. Quando Daniel Birnbaum prende le redini della Biennale siamo in presenza di una battuta d’arresto del sistema artistico complessivo e anche se negli anni a seguire il mercato alto continuerà a mietere vendite superlative qui inizia un ridimensionamento generale di tutto il resto, Biennali comprese, insieme ad una generale decadenza del mercato intermedio. Non c’è più quindi tanto spazio per installazioni spettacolari ad alto budget che suonerebbero inopportune.

Un’atmosfera in sottotono sarà l’impressione che marchierà, forse in parte immeritatamente, la mostra centrale curata da Birnbaum. Il risultato sarà diverso dall’atmosfera a tratti fracassona e anche un po’ confusa della Biennale del 2003 dove insieme ad altri, aveva dato un apporto all’allora direttore Francesco Bonami in una mostra a più curatori, in tutt’altro periodo storico. Tra i protagonisti più stimati e rappresentativi della scena internazionale, lo svedese Daniel Birnbaum, con studi a Berlino e New York, aveva già collezionato diverse co – curatele, oltre a Venezia, in importanti esposizioni come Manifesta, Biennale di Mosca, Triennale di Yokohama e altro. Al tempo rettore dell’Accademia di Belle Arti di Francoforte, l’anno prima aveva curato la mostra “50 lune di Saturno” per la T2 Triennale di Torino, organizzata dai Musei di Torino, dal Castello di Rivoli e dalla Fondazione Sandretto.

I suoi interessi filosofici possono essere testimoniati da quel biglietto da visita che è il suo libro “Chronology” uscito nel 2005 e pubblicato in Italia nel 2007 da Postmedia. In questo lavoro Birnbaum trae spunto, tra vari riferimenti, da alcuni testi di Husserl incentrati sulla teoria del soggetto e della percezione del tempo per analizzare i lavori di videoartisti come Stan Douglas, Eija Liisa Ahtila, Doug Aitken, che fanno saltare le convenzioni temporali e logiche della narrativa filmica per costruire dei congegni destrutturati. Quindi invece di riprendere la più consueta perorazione husserliana di una conoscenza prima assoluta, scevra dalle incrostazioni pregiudiziali del riduttivismo scientifico, così come si era dispiegata nei classici testi sulla Fenomenologia, Birnbaum usa questi altri testi per sorreggere le opere sperimentali degli artisti che più che all’evidenza e al noema mirano alla complessificazione del banale e alla rottura dell’evidenza. Infatti ad un certo punto lo stesso Birnbaum scrive che questi autori vanno oltre l’approccio fenomenologico.

Oltretutto, contrariamente all’impostazione ancora umanistica di Husserl, che vede l’inizio del negativo nella matematizzazione galileana della natura, Birnbaum rileva l’interesse degli artisti per gli aspetti “meccanici” o “artificiali” di una percezione e di un tempo che ormai vivono in simbiosi con lo scenario tecnologico. Questa preferenza per uno sperimentalismo scarnificato e tecnologico e per la riflessione astratta non saranno l’unica carta giocata da Birnbaum nella sua Biennale, che sarà più aperta rispetto a queste premesse, ma informerà non a caso i lavori degli artisti che meglio la caratterizzeranno e che più rimarranno nella memoria. Il titolo della mostra “Fare mondi” è infatti già indicativo di un interesse per un genere di lavori che si dispiegano in modo autonomo in un processo di autocostruzione, in un mondo disantropomorfizzato.

Un prelievo storico illuminante è sicuramente quello di Lygia Pape (1927 – 2004), esponente brasiliana del Concretismo, quindi proprio di un’arte non rappresentativa, di derivazione costruttivista e fondamentalmente basata su valori visibilistico – formali, quindi un’arte spogliata di implicazioni ideologiche e notoriamente gradita, a partire dal tempo della guerra fredda e delle Biennali di San Paolo (come quella del 1951 sponsorizzata da Rockefeller) come specchio di un paese in crescita e rivolto ad un futuro modernista ( A riguardo si rimanda, come in altra occasione, al recente libro di Paco Barragan sulle Biennali e le Fiere d’Arte e i suoi capitoli sull’America Latina).

Il lavoro della Pape, molto bello e imponente, realizzato in anni tardi con fili d’oro tesi tra pavimento e soffitto e illuminati da faretti che li fanno brillare riesce a trasfigurare la tensione fisica in qualcosa che in parte è smaterializzata e in parte organizzata e geometrizzata in un mondo ideale, poeticizzando quello, oggi ideologicamente demodè, di certa Arte Programmata, e rimandando ad un’altra presenza tra le più riuscite della mostra, che è quella dell’installazione di un sudamericano più giovane, l’argentino Tomas Saraceno, qui in una delle sue prime eclatanti uscite, e anch’essa giocata su elementi in tensione. I suoi precedenti possono essere trovati, oltre che nella Pape, ancora nell’ambito dell’Arte Concreta dei Reticulàrea di Gego (artista tedesco trapiantatosi in Venezuela) di fine anni 60 o nelle ambientazioni di Reiner Ruthenbeck nel Padiglione tedesco – federale della Biennale del 1976.

Nel caso di Saraceno l’installazione, frutto del lavoro d’equipe, si risolve letteralmente nell’organizzazione complessa e interrelata dei tiranti, con i riferimenti aggiornati alla rizomatica e alla ragnatela dei ragni, con implicazioni che si vorrebbero ecologiche e non gerarchiche, che però ad una riflessione esigente non convincono del tutto, essendo i ragni, e le loro secrezioni organizzate, animali predatori e selettivi come tutti gli altri . In verità l’installazione ambientale all’interno dell’economia della mostra funziona benissimo e svolge un eccellente ruolo scenografico e sarà una delle opere più fotografate, anche se, come accade spesso per questo genere di arte la parte connotativa è schematica, e come notava Giancarlo Pagliasso (nel suo “Il Deficit estetico nell’arte contemporane”, Marcovalerio edizioni), oltre al suggerimento metaforico della galassia utopica come corrispettivo dello strutturarsi delle corde elastiche “non è possibile scorgere altro sedimento semantico”.

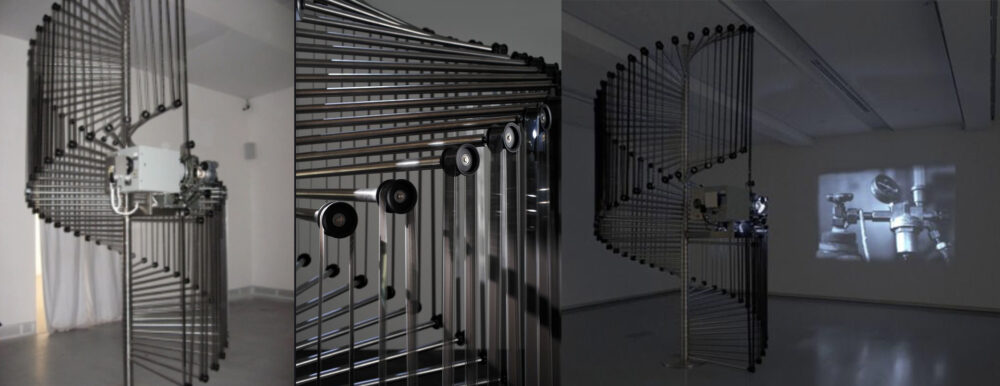

La logica del meccanismo autocostruito e sorretto da un’illogica autoreferenziale che si ripercuote sull’ambiente si ritrova nell’ingegnosa installazione cinetica di Simon Starling che documenta la vicende di un’azienda metallurgica di Berlino passata tra collaborazioni con il Bauhaus, commissioni per il Terzo Reich e la Germania Ovest del dopoguerra. I pezzi e i componenti metallici che si vedono in lavorazione nelle riprese d’epoca o che sono stati rinvenuti nel luogo e utilizzati nelle riprese del nuovo filmato sono stati rimontati a comporre una sorta di scala a chiocciola tatliniana in acciaio inossidabile attraverso i cui pioli viene fatta scorrere la pellicola prima di arrivare al proiettore . Il film oltre a documentare l’attività produttiva dell’azienda illustra anche il processo che ha portato alla realizzazione dell’opera, che quindi si astrae dalle vicende storiche di contorno.

Rachel Khedoori invece estrae il suo mondo facendo emergere i vuoti interstiziali di tunnel e gallerie sotterranei portandoli alla luce e dandogli consistenza tridimensionale, mentre Pascale Martine Tayou trasferisce nelle sale dell’Arsenale praticamente per intero un villaggio tribale africano in palafitte incastonandolo di monitor che ovviamente trasmettono immagini da tutto il mondo.

Jona Friedman, utopista e pioniere di un’architettura che nasce dal basso, flessibile e modulabile da chi effettivamente la abita, in contrapposizione all’egemonia della pianificazione, si presenta con quella che in fin dei conti è una maquette ludica sospesa per aria, inabitabile e svincolata dal vero contesto concreto con cui dovrebbe confrontarsi, riducendosi così ad un esercizio di stile che a malapena si può definire esemplificativo dell’etica dal quale deriverebbe. La riduzione degli interventi ambientali alla dimensione monocorde della scenografia è confermata dall’intervento decorativo di Tobias Rehberger alla caffetteria,un intervento che non va oltre il buon design ma che è comunque sopravvissuto in loco fino a tutt’oggi.

Lo stesso ripescaggio degli interventi pittorico- strutturali in legno e metallo di Palermo, precocemente scomparso nel 1977, realizzati negli anni 70 con un fare minimalista d’urto, a distanza di anni suonano come degli ingombri funzionali all’intercalare dell’esposizione più che ad azioni radicali. Lo stesso Karsten Holler conosciuto per le sue installazioni vistose è disinnescato con un semplice tunnel curvo in polistirolo e da disegni su fotografie di vari luoghi dove immagina di installare i suoi famosi scivoli. E anche Gordon Matta – Clark, morto nel 1978, non è presente con i suoi lavori più impattanti.

Con il tipico fare snobistico dei curatori internazionali che mal digeriscono la pittura rappresentativa, nel testo in catalogo Birnbaum tira la corda più di quanto faccia Saraceno definendo Pittura opere che lo sono ben poco: i vetri pomposamente rotti da Pistoletto durante l’inaugurazione, gli ambienti con pareti colorate di Cildo Meireles, i dipinti minimalisti con i colori scadenti e sensibili alla luce di Tony Conrad, le foto astratte di Wolfgang Tillmanns, ottenute tramite interventi nel processo di sviluppo, che ha per l’occasione dirottato la sua attenzione dai suoi consueti soggetti generazionali da Love Parade. Ogni cosa che abbia una rilevanza cromatica, abbinata a qualcosa di spaziale o di ambientato diventa, con argomentazioni più retoriche che filosofiche, Pittura. Anche i monomaniacali atteggiamenti da presenzialismo alternativo tra anni 60 e 70 di un Andrè Cadere diventano pittura dato che nelle mostre dove non era invitato, trovava il modo di deporre simpaticamente in qualche angolo i suoi bastoni di legno in pezzi colorati il cui assemblaggio rispetterebbe, a quanto pare, particolari permutazioni combinatorie. Ma si sa che tutto quello che ha un’origine negli anni 60 è automaticamente nobilitato come leggenda.

Si riesuma un lavoro molto datato sulla replicazione di Sherry Levine che questa volta si cimenta sul colore puro concentrandosi sui monocromi di Klein, con risultati francamente poco degni di nota. La presenza di diverse guest stars con opere scadenti o poco convincenti getta più di qualche dubbio sulla reale importanza di diversi artisti e si ha l’impressione di idee raccattate all’ultimo minuto e questo vale anche per i due artisti premiati con il Leone d’oro alla carriera: i foglietti dattiloscritti con la riproposizioe delle “Instruction pieces” di Joko Ono sanno molto di adolescenziale e se Baldessari credeva d’essere divertente ridipingendo la facciata d’entrata del Padiglione Centrale ai Giardini come se fosse un impianto balneare ha mancato completamente il bersaglio. Ma si sa che questi artisti sono molto Zen per cui si può sempre immaginare che la scempiaggine possa essere segno di qualche saggezza, a saperla individuare.

Come in tante Biennali anche in questa le cadute sono troppo numerose e non si può non pensare che se si fosse pescato fuori da certe convenzioni e da certe relazioni consolidate forse si sarebbe visto qualcosa di più stimolante. Ma evidentemente i “mondi che si fanno” non esistono nel vuoto assente da apriori dell’epoché ma nel cerchio delle nostre possibilità effettive. Richard Wentworth fa il paio con Jona Friedman appendendo qualcosa in alto e nel suo caso si tratta di libri e non di brandelli di architettura ma sfida il rischio della banalità. Paul Chan gioca con le ombre cinesi e pur non cadendo barcolla: vorrebbe fare degli accenni a Sade ma per un europeo che si è cibato di Klossowsky, Blanchot e Deleuze non ci resta che dire che il risultato non è male per un americano ma certo poco intrigante e poco tortuoso per un argomento che ha precedenti “continentali” illustri.

Le installazioni di Pae White con controsoffittature di fili intrecciate, lampadari veneziani e registrazioni di canti di uccelli andrebbero bene come addobbi per una festa studentesca di nubilato e le letture di Dante nella performance filmica di Joan Jonas, formatasi sulla performance piuttosto che nel teatro, sono recitate “con una dizione da far rivoltare nella tomba il grande Carmelo Bene” come si scrive causticamente ed efficacemente nel report sulla Biennale del “Vernissage” inserito nel “Giornale Dell’Arte” di luglio – agosto 2009. Lo svedese Jan Hafstrom, con tutti gli eccellenti pittori esistenti in giro per il mondo, presenta delle sagome fumettistiche componibili che ruotano attorno alla ridondante e gratuita figura di Mr.Walker, l’altra identità dell’Ombra che cammina, detto anche l’Uomo Mascherato o Phantom.

Spencer Finch scherma alcune finestre all’Arsenale con alcuni filtri che tradurrebbero la luce solare in luce lunare e bisogna credergli sulla parola. Hector Zamora presenta banalissime foto di Venezia con dirigibili alieni nel cielo, simboli del nuovo che avanza. Dominique Gonzales – Foerster inquadra un campo da tennis abbandonato dietro un cancello coperto da piante selvatiche e ci racconta la storia di un’artista che per cinque volte non è stata accettata alla Biennale; a riguardo nel catalogo Birnbaum scrive : “ Nel venire a conoscenza dell’elenco di ingredienti delle installazioni di Gonzalez – Foerster si viene spesso colti dall’impressione che, più che un’opera autonoma che esplora il proprio mezzo espressivo , si tratti di uno spazio suggestivo che estrapola la malinconia intrinseca nei suoi elementi costitututivi”: con una carambola si è passati dalle considerazioni logiche sulla percezione dello spazio – tempo alle svenevolezze, da Husserl a Gozzano.

L’artista Rirkrit Tiravanija, diventato noto per preparare delle spaghettate negli ambienti espositivi ha progettato, avendo a cuore la Cultura come Wentworth, una libreria all’interno del Palazzo delle Esposizioni e che si caratterizza per la semplicità e la mancanza di decorazioni: a riguardo il curatore scrive nel catalogo: “È uno spazio pienamente funzionante a livello pratico e commerciale, tuttavia come le buone librerie, rappresenta molto più di un negozio in cui si comprano e si vendono merci: I libri contengono pensieri, le librerie contengono libri: sta alle persone portarsi a casa i libri”. Se la frase l’avesse scritta John Baldessarri potremmo sospettarci la presenza dell’ironia, da qualche parte o in tutta la frase. Ceal Floyer proietta alla parete un albero bonsai ingrandendolo.

L’indiano Sunil Gawde propone un grande piano scuro dove varie lune ruotano a velocità variabili azionate da congegni imponenti posti sul retro, apparentando meccanica e eventi naturali secondo una logica newtoniana disunificata. Amy Simon fotografa interni casalinghi con inquadrature che sembrano gratuite e casuali ma che lei afferma invece aprire a qualcosa di universale. Il polacco Goshka Macuga prova ad unire pittura e installazione con il lavoro “Plus ultra” facendo eseguire un grande arazzo da lui progettato per poi avvolgerlo attorno a due colonne dell’Arsenale: il riferimento è alle colonne d’Ercole e allo stretto di Gibilterra come collegamento tra mondi e porta dell’espansione spagnola verso le Americhe. L’emblema del cartiglio con le due colonne adottato come blasone dell’impero servì poi per ispirare il simbolo del dollaro. Lo stile pittorico richiama un pò la fattura sciatta degli ex – voto e lo si può apprezzare solo conoscendo i dettagli del tema.

Tra opere più o meno convincenti, a risollevare le sorti abbiamo lasciato alla fine le migliori carte restanti del mazzo ma lo scenario dell’arte di quei giorni doveva sembrare ben scadente agli occhi di Birnbaum considerato che per avere dei pezzi forti dovette riesumare altri due deceduti. Il primo era il cinese Chen Zen, morto precocemente nel 2000 e presente ai Giardini con una delle sue tipiche installazioni che riescono a fondere contenuti mistici improntati a rituali collettivi con forme che riescono ad essere riuscite e persuasive e che forse meglio sarebbe stata valorizzata all’interno del Padiglione Centrale piuttosto che all’aperto, vicino all’ingresso, dove la si fruiva troppo distrattamente e dove la forma sferica la apparentava pericolosamente ad una grande palla da parco dei divertimenti.

Il secondo è il grande Öyvind Fahlstrom (anche lui morto giovane a nemmeno cinquant’anni, nel 1976) che a suo tempo rappresentò un’ala tutta particolare della Pop internazionale, declinata secondo modalità che erano contemporaneamente più pittoriche e più sperimentali di quelle canoniche , veicolando contenuti politici e già post- coloniali, inaugurando una strada della pittura in grande anticipo sui tempi e tutt’ora forse non ancora colta in tutta la sua valenza. Oltre alle sue carte geografiche e mappe colorate, zeppe e di riferimenti a fatti concreti della società e dell’economia, sfondi di partite stocastiche, nella mostra Birnbaum riuscì ad inserire la sua famosa installazione realizzata tra il 1964 e il 1966 “Dr. Schweitzer’s Last Mission”, che è una sorta di dipinto esploso in immagini ritagliate, sospese e virtualmente semoventi.

L’ampio spazio concesso a Nathale Djurberg, premiata con il Leone d’Argento, tra video e conturbanti sculture, era uno dei rari momenti dionisiaci e lo si accoglieva bene in una mostra fin troppo compassata. Tra il vegetale, l’erotico, l’organico e il lugubre sembrava di girare tra i video e le installazioni di un Jiri Trnka psichedelico, un regno che la Djurberg domina a metà con quell’altra regina dello sballo che è Pipilotti Rist. Infine la declinazione del tema “Fare mondi” trova due belle realizzazioni nei lavori di Hans- Peter Feldman e Ulla von Brandenburg, rivolti il primo verso il mondo della fantasia e il secondo a quello del Razionalismo o del suo fallimento. Feldman riprende il mito della caverna platonica e con delle luci puntate su dei modellini in primo piano li proietta scomponendoli e trascolorandoli sulle pareti creando degli scenari tra realtà e illusione. Ulla Brandenburg ambienta il suo filmato, giustamente lodato, nella Villa Savoye di Le Corbusier e vi inserisce una serie di episodi e inquadrature la cui trama sembra incrinare la purezza della dimora in stile razionalista, che non può più essere “la macchina da abitare ideale “ e la sede di un futuro perfetto.

RASSEGNA STAMPA

Andando a vedere la rassegna stampa di quei giorni pubblicata da “Il Giornale dell’Arte” e dedicata alla Biennale, le recensioni per la mostra centrale “Fare mondi”, curata da Birnbaum non sono del tutto negative anche se non trapela un grande entusiasmo e i pareri contrari non mancano. Sul New York Times, Carol Vogel scrive: “Una Biennale più tranquilla ma con una certa potenza”. Harry Bellet e Philippe Dagen su “Le Monde”: “La Biennale manca tanto d’accento quanto di coerenza. La selezione operata lascia perplessi: nessuna preferenza netta, nessuna direzione stabilita, nessuna novità”. Angela Garcia e Catalina Serra su El Pais “Il fiasco principale è l’Arsenale, dove i partecipanti rispondono al tema della presente edizione Fare Mondi. Il risultato è un accumulo di opere in cui gli autori sembrano non essere andati molto in là dell’enunciato del titolo dell’esposizione.”

Renato Barilli su “L’Unità”: “Il Padiglione Centrale dei Giardini (…) si presenta davvero come un’arca di valori stabiliti, non tutti esaltanti (…) Insomma citazioni, omaggi d’obbligo, senza alcun tentativo di andare a vedere se da quegli esempi siano partiti filoni di ricerca ancora attuali e utili”. Nikls Maak su Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Fare Mondi è seria, professionale e piuttosto scarna. Include molti nomi nuovi ma gran parte dell’arte appare uniforme e familiare. Intendendo che c’è molto tardo – tardo – tardo concettualismo oltre a video e fotografie e altre cose visivamente noiose”.

Venendo alle riviste di settore, di sfuggita anche il Direttore di Flash Art, Giancarlo Politi, nella sua rubrica delle lettere rispondendo ad un lettore scrive “personalmente non sono entusiasta della Biennale di Birnbaum” e la rivista, contrariamente ad altre occasioni in cui dopo una Biennale pubblicava le opinioni di diversi critici sull’insieme dell’esibizione, in questo caso, nel numero di agosto – settembre 2009 dell’edizione italiana, delega la recensione ufficiale all’articolo del solo Michele Robecchi, che si sofferma sulla figura autenticamente transazionale di Birnbaum, le sue competenze e frequentazioni attraverso l’arte di vari paesi, non ultima l’Italia. “Tra i pochi difetti” imputabili alla mostra Robecchi rileva la tendenza ad accostare lavori troppo vicini tra loro e a dare troppo spazio ad altri. Se il grande spazio dato alla Djurberg o a Tillmans è giustificato dal consenso di cui questi artisti godono, l’installazione di Pascale Marthine Tayou all’Arsenale è talmente“macroscopica” da perdere forza e indica nel lavoro di altri artisti dei modi più efficaci e meno pleonastici di coinvolgere spazialmente lo spettatore.

Alla fine dell’articolo Robecchi scrive: “ Complice anche il clima del momento è difficile che la Biennale di Birnbaum venga salutata come un evento indimenticabile nell’immediato futuro. In tempi di crisi si ha la tendenza a invocare stati di emergenza e una risposta sobria e silenziosamente articolata come quella presentata da Fare Mondi non va d’accordo con quelli che pensano che una mostra di questo taglio dovrebbe essere meno mono – dimensionale e più agitata. La sua consistenza è un valore che emerge alla lunga distanza ed è indubbio che il tempo la annovererà tra le biennali più riuscite”.

Su “Artforum”, rivista dove Birnbaum è di casa, nel settembre 2009 le recensioni sulla Biennale sono lunghe ed articolate ed affidate a diversi autori. Thomas Crow rimarca la differenza tra l’arte recente presente in questa mostra e quella che si faceva tra anni 60 e 70. Mentre quest’ultima era legata ad un’espansione della sensorialità, quella dell’oggi è caratterizzata da una maggiore attenzione al paesaggio cognitivo e ai processi informazionali dei network intelligenti. Il quadro si ritaglia su misura sul lavoro di Saraceno e di Starling ma anche quello di Paul Chan viene valutato positivamente in quanto la sua ripresa da Sade veicola nelle figure delle ombre cinesi un che di costrizione imposta che limita l’esplosione libidica e si avvicina piuttosto allo stato di detenzione e di censura che subì l’emblematico autore.

Diedrich Diederichsen nota un generale spostamento dai parametri e dai piani legati alla soggettività verso uno speciale accesso alla contingenza e alla de- drammatizzazione della soggettività stessa, verso un’idea, quella di “fare mondi” che somiglia alla “creazione” divina del Vecchio Testamento: nel caso di Saraceno e Rehberger lo spazio è infatti completamente determinato dall’intervento dell’artista. Diederichsen loda il lavoro di Fahlstrom indicandone la vena autenticamente politica ma che sa non banalizzarsi nella schematizzazione ideologica. Attribuisce ad un eccesso di “saccarina” il lavoro di Feldman e tra i suoi preferiti menziona invece quello di Starling.

Su “Frieze” di settembre 2009 Jennifer Higgie lamenta che, malgrado alcuni cambiamenti positivi, (tra i quali gli spazi dell’Arsenale meno stipati) l’edizione diretta da Birnbaum non è radicalmente differente dalle precedenti e già a partire dal titolo è pulita, vaga e diplomatica, mentre l’insieme dello show continua ad essere strabordante e appare senza direzioni se non nel gusto personale del visitatore. Dan Fox, sullo stesso numero di Frieze accenna alla mancanza di sorprese e lamenta il premio del Leone d’oro dato a Rehberger per la realizzazione della caffetteria, che è un’opera puramente cosmetica, nata già datata.

Nello stesso numero di “Frieze” ci sono un paio di articoli dove si tratta dei rapporti tra filosofia ed arte contemporane, con la citazione dei nomi di prammatica come quelli di Deleuze, Barthes, Lyotard Badiou, Rancière, Foucault ecc e quindi le solite stesse interessanti cose che girano in tondo dagli anni 80 avvoltolate in spire autoreferenziali : anche a giudicare dalle recensioni menzionate più sopra si ha l’impressione che le diverse componenti del sistema artistico abbiano perso il contatto con la realtà e che non abbiano saputo prevedere e ancora non si capacitino del momento , vale a dire una crisi economica di grandi proporzioni determinata da una finanziarizzazione senza freni: tra le varie critiche scritte non ce n’è una che noti che all’interno della mostra si creino e si prospettino mondi artificiali o utopici ma che non si sia stati in grado di interpretare e capire aspetti rilevanti di quello concreto.

ALCUNI PADIGLIONI NAZIONALI, L’INTERNAZIONALISMO IDEOLOGICO DEI CURATORI E “DETOURNEMENT VENISE”

Come premesso accenneremo molto velocemente ai padiglioni nazionali e ci soffermeremo brevemente solo su alcuni, essendo interessati a mantenere il focus sul ruolo della mostra centrale. Visti come un limite anti-storico da alcuni, spesso si sono però rivelati come dei contraltari o degli stimoli alla mostra centrale o delle possibilità di incursione in realtà meno conosciute. In una Biennale generalmente definita poco eccitante anche il Padiglione degli Stati Uniti ha scelto di celebrare un’altra vecchia gloria con un autore molto importante come Bruce Nauman, ancora molto attivo ma anche molto legato al clima essenzialistico degli anni 60 e 70, tra istanze minimaliste e fondamenti primari beckettiani dell’esistenza fisiologico – psichica. La personale, che aveva un suo seguito in altri due siti esterni legati all’università (il curatore Basualdo aveva insegnato allo IUAV), presenta diversi lavori conosciuti e qualcuno obbietta che il Leone d’oro attribuitogli come miglior padiglione della Biennale sarebbe stato più consono alla carriera dell’artista più che alla mostra del padiglione in sé.

Non si manca di notare che come accadde con la famosa Biennale del 1964, gli Stati Uniti vincano il premio con delle opere che non sono esposte esclusivamente negli spazi istituzionali ma anche in due luoghi esterni. In catalogo Basualdo definisce i tre luoghi come una sorta di frase musicale che sorvola il progetto politico che a suo tempo portò alla formazione di una Biennale compartimentata in spazi nazionali. Se usassimo un altro genere di ragionamento potremmo però dire che dalla politica non si esce e che gli Stati Uniti le regole le sanno fare e disfare come vogliono, al di là della retorica che vorrebbe il mondo dell’arte esente dall’influenza di frontiere e limitazioni, e che quando queste mancano hanno mezzi a sufficienza per imporre le loro, anche se in questo caso dopotutto lo si fa per premiare un artista meritevole. Ma ci si domanda legittimamente se Nauman e lo stesso Baldessarri, l’altro Leone d’Oro statunitense, avrebbero avuto tanto onore se fossero vissuti in un paese meno influente.

Nel padiglione inglese era possibile vedere il video coerentemente noioso di Steve Mc Queen ambientato proprio lì nei pressi, di notte, con cani vaganti nei periodi stagionali in cui il complesso di edifici ai Giardini della Biennale è inattivo e desolato. In quello tedesco, secondo un certo spirito transnazionale si ospita un’installazione dell’inglese Liam Gillick, di casa comunque in Germania, che in una dichiarazione ha definito “fascista” lo stile dell’edificio che lo ospita: “il padiglione è una delle più problematiche architetture fasciste in cui ho mai esposto”. In effetti il padiglione fu realizzato nel 1905 , prima della prima guerra mondiale, dall’architetto italiano Daniele Donghi e fu rimaneggiato da Ernst Heiger nel 1938 sostituendo le colonne ioniche originarie con dei pilastri rettangolari sui quali poggia un forte architrave, secondo lo stile dell’architettura nazista.

L’altezza degli interni dell’edificio stigmatizzata da Gillick e altri come segno di monumentalità fascista è in realtà anteriore e retaggio della mentalità neoclassica e del tipo di enfasi che questa dava ai contenitori d’arte come rappresentanti dei valori dello Spirito. Di controcanto, nei giornali tedeschi si leggono alcune rimostranze riguardo al fatto che uno spazio che dovrebbe servire a promuovere l’arte tedesca venga dato a chi non lo è. Il catalogo descrive Gillick come un artista interessato “ai meccanismi dei modelli sociali postindustriali funzionanti o fallimentari” e che è attento alle “richieste di utopie sociali”.

Quasi tutti questi artisti non sanno che farsene della distinzione weberiana tra valori ed etica della responsabilità e mettono tutto nel calderone multiuso e strabattuto dell’ ”Utopia” saltando la strada impervia e troppo banale delle riforme, che richiedono un passo alla volta, competenza, verifica e non garantiscono soluzioni definitive. Per contrastare la monumentalità dell’edificio Gillick vi apposta una grande cucina e arredamenti dalle forme spartane in legno di pino con l’aria comune e vuota della più scarna produzione di serie, con un gatto finto appollaiato sopra.

Per dare un’idea del clima teorico critico della curatela internazionale del tempo citeremo la difesa d’ufficio delle Biennali scritta da Hans Ulrich Obrist in un articolo intitolato “Biennale Manifesto” e pubblicato sull’edizione italiana di “Flash Art” nel numero di giugno – luglio 2009. Difesa che si capisce solo se la si interpreta come la registrazione di un primo momento di crisi del modello. I concetti che vi si presentano infatti non suonano così nuovi da renderne necessaria un nuovo peana. Nel testo si dice che “le Biennali oggi hanno bisogno di fornire nuovi spazi e nuovi parametri temporali al fine di creare una mondialità, una diversità che arricchisce il dialogo globale”(…) la moltiplicazione di biennali /triennali va considerata come un fenomeno positivo anche in relazione alla necessaria moltiplicazione dei centri”. Le Biennali annullerebbero la predominanza di un unico centro favorendo la relazione polifonica tra globale e locale. Le Biennali sono “spesso il fattore scatenante di un campo di energia dinamica che si irradia su tutta la città”, e aggiunge: “questo funziona quando tutti gli spazi espositivi e le istituzioni partecipano in uno sforzo comune. Accanto alla Biennale e alle grandi esposizioni possono innestarsi inoltre molti altri eventi autonomi: mostre studentesche, controbiennali…”.

Interessante come si usi, per l‘eventualità di eventi collaterali alle Biennali” la parola “innestare” e che si parli di uno “sforzo comune”: nel vocabolario di Obrist la parola “nuovo” si spreca ma manca quella di “contrapposizione”, e anche i rapporti tra centro e periferia, tra globale e nazionale, rientrano in un piano di ”cooperazione e dialogo” se ad oliarli ci sono le Biennali. Per Obrist si sta assistendo a “un grande enorme ribaltamento (…) questo enorme spostamento del centro di gravità di mondi antichi verso questi nuovi mondi…”. Verrebbe da pensare che forse in tutto questo gigantesco stravolgimento epocale Obrist assegni un ruolo eccessivo e spropositato a delle semplici rassegne d’arte e si sospetta che il suo non sia tanto un elogio delle Biennali in sé quanto della globalizzazione delle quali esse sono il corollario.

Quindi dietro lo sbandieramento del nuovo abbiamo in realtà una forma di neoconservatorismo liberale del lassez faire sotto mentite spoglie? Quello che è certo è che Obrist vede la Biennale come un velivolo che dall’alto propaga futuro e mobilità e quando parla della collaborazioni tra Biennali per strategie comuni di diffusione di questa manna si lascia sfuggire una frase molto indicativa: “questo aspetto delle nuove alleanze è particolarmente importante in un momento in cui sono assenti quei movimenti ideologici , generazionali o stilistici ai quali eravamo abituati nei decenni passati.” Questa frase ha un’implicazione probabilmente non del tutto voluta: le Biennali e le grandi esposizioni sono quindi il surrogato di reali e concreti movimenti sociali e politici che oggi sono in crisi o silenti e crescono staccate dalla realtà concreta, sorvolandola.

La stessa connotazione ideologica transfrontaliera in modo latente o meno si ritrova nelle parole di vari curatori internazionali. Claire Bishop, su “Artforum” del settembre 2009, è tetragona e certa delle proprie opinioni: lamenta l’arretratezza istituzionale della Biennale di Venezia definendola un ”dinosauro delle politiche culturali” (…) dopo il boom delle Biennali degli anni 90 la madre di tutte le mostre internazionali sembra simile ad una stravaganza dell’ 800 piuttosto che uno di quei nuovi format espositivi promossi da una nuova generazione di curatori di mostre come la Biennale dell’Havana, Instanbul , Gwangju e Manifesta”. Per la Bishop la struttura dei Giardini divisa in Padiglioni nazionali è antiquata e statica fin dagli anni 30 e non è in grado di accogliere nuove istanze, oltre a non dare il giusto spazio a diverse nazioni. In altre parole per la Bishop il Comune di Venezia e lo stato italiano, in collaborazione con l’Onu dovrebbe fare dei lavori per ingrandire i Giardini almeno del doppio inglobando un pezzo di laguna e dando così spazio a tutte le nazioni del globo terraqueo. Perché no? Dopotutto chi avrebbe mai detto, negli anni 70, che il Mulino Stucky, allora in rovina, avrebbe potuto essere ristrutturato e divenire un grande albergo? In ogni caso le mostre citate dalla Bishop, Manifesta, Havana ecc non raggiungono ancora le dimensioni della Biennale di Venezia che tra mostre centrali ed eventi collaterali le sopravanza decisamente.

Il refrain è comunque simile nelle parole di Carlos Basualdo, il già ricordato curatore della mostra di Bruce Nauman al Padiglione degli Stati Uniti. Nell’articolo di Paola Nicolin dedicato alla presenza di Nauman alla Biennale e pubblicato sull’edizione italiana di Flash Art di giugno-luglio si riprende il tema della transnazionalità del padiglione americano dislocato su più sedi. In una parte dell’articolo si dice che il lavoro dell’artista nato a Fort Wayne è sempre stato rivolto all’investigazione “di sé stesso e degli esseri umani (…) una ricerca speculativa la sua, finalizzata alla comprensione di come stiamo nel mondo”. Spazio e realtà corporea, vedere e sentire sono per l’artista unite in una dimensione diretta.

A questo si aggiunge: “È questa una delle ragioni per la quale del tutto inadeguati risultano nel caso di Nauman definizioni, riferimenti storici e persino ogni possibile giudizio critico a partire dal quale un discorso sull’opera d’arte si renda possibile”. Da tutto questo dobbiamo trarre la conclusione che la comprensione di come l’uomo stia al mondo può fare a meno del senso critico e di ogni riferimento storico. La notoria laconicità di Nauman non ci aiuerà a suffragare o smentire la tesi, che supponiamo vera. L’articolo è un profluvio di informazioni rivelatrici: si cita Basualdo che racconta che gli Stati Uniti sono un’entità complessa fatta di diversi tessuti culturali, che non può essere raccolta in un unico luogo e che la mostra dello stesso Nauman non poteva essere raccolta in un unico luogo espositivo. Ma la frase più forte e anche abbastanza ridicola di Basualdo è: “L’attitudine topologica del progetto espositivo è pensato come scardinamento della pesante carica colonial -fascista dell’idea stessa di padiglione nazionale”. Come per Gillick i padiglioni nazionali sono per Basualdo fascisti, anche se la Biennale nacque ben prima del Fascismo e anche se quando fu fondata, nel 1895, Benito Mussolini aveva 12 anni.

Se dobbiamo essere meno categorici, in realtà lo stesso Padiglione americano della Biennale dedicato a Bruce Nauman è stato realizzato grazie alla collaborazione del Philadelphia Museum of Arts, museo fondato nel 1876 in occasione dell’Esposizione Universale che celebrava il primo centenario della Dichiarazione di Indipendenza di uno stato nazionale: gli Stati Uniti d’America. Realizzato in stile neo-greco, che alcuni curatori internazionali di arte contemporanea forse confonderebbero con l’architettura di Albert Speer, è il frutto delle donazioni di un ricco filantropo americano, Henri Plummer Mcllhenny che ne fu curatore e direttore. Il Museo si sorregge tutt’oggi , oltre che con donazioni private, grazie a finanziamenti federali e di stato, quindi anche con la fiscalità generale. Come ben si sa gli Stati Uniti sanno esportare la loro produzione culturale e lo fanno pure con Hollywood, non solo con la loro arte.

Lo stesso Basualdo, argentino di origine, nei suoi pregiudizi antinazionalisti avrebbe pure dovuto essere a conoscenza del banale fatto che l’idea di nazione non implica necessariamente un impostazione nazional-fascista ma anche un’idea di welfare state che senza lo stato – nazione sarebbe impraticabile, e che proprio nei primi anni 2000 si ebbe in Sudamerica, dopo anni di famigerate dittature, un risveglio democratico che portò al governo politici progressisti che rivalutarono lo stato non come forma di oppressione ma come redistribuzione della ricchezza in società altrimenti feroci.

Tra i vari eventi collaterali che numerosi costellarono la Biennale del 2009 ci fu quello intitolato “Détournement Venise” che coinvolse un lungo elenco di artisti di vari paesi distribuiti fra una trentina di siti, tra i quali il Campo del Ghetto Novo, la Chiesa di San Salvador, il Telecom Future Center, le aree verdi del Mulino Stucky. L’operazione si intendeva in parte come un atto di disseminazione situazionista nei vari angoli della città entrando, oltre che in spazi istituzionali anche in luoghi desueti solitamente non accessibili come luoghi produttivi ed industriali, come l’Agenzia delle Entrate, una fabbrica dismessa a Santa Marta, l’Archivio di Stato, in un’ottica che non era tanto quella della meraviglia e dello spiazzamento nomadico ma quello di un connubio tra arte e storia, di un recupero della memoria dei luoghi, un immersione nel passato per interpretare il presente nella prospettiva della continuità e della relazione.

Tra i lavori presenti e gli interventi realizzati ricorderemo alla rinfusa solo alcuni dei quasi 100 partecipanti: Vivan Sundaram, Christian Boltansky, Ai Wei Wei, Ataa Oko, Kudjo Afutu, Daniel Amun Jasper, Lawrence Carroll, Heinrich Nicolaus, Jeffrey Isaac, Anish Kapoor, Wolfgang Laib, Omar Galliani, Luca Maria Patella, Hermann Nitsch, Jean Dubuffet, Raimundo Sesma, Nello Teodori, Silvano Tessarollo, Tommaso Tozzi, Franz West ecc. ecc. Nel testo di presentazione il curatore Gabriele Perretta scriveva: “Dall’evoluzione moderna di un pensiero filosofico sviluppatosi verso la fine degli anni 50, nasce il concetto di détournement, filo conduttore di questo itinerario culturale attraverso la città di Venezia. Il détournement concerne la ricerca di un coinvolgimento totale tra città reale (città vissuta) e città architettonica, testimone della memoria delle varie epoche storiche (…) È così che il détournement aiuta a sfuggire dalle politiche di globalizzazione della cultura per esaltare la vita del singolo, dei suoi diritti e delle sue aspirazioni artistiche. (…) Uno degli obiettivi del progetto è aprire le porte alla corrispondenza tra scienza, ricerca, arte e architettura, ridurre le distanze geografiche tra un museo e l’altro e creare dei momenti importanti dedicati gli artisti contemporanei e a quelli già da tempo affermatisi in quanto “archivisti della facoltà di ricordare”, testimoniando il devastante passaggio dalla memoria della storia alla memoria dei desideri effimeri di una società in crisi, costretta a spostarsi continuamente e in maniera fittizia per sopravvivere”.

Qui finisce la prima parte dedicata alla Biennale del 2009. La prossima sarà dedicata al Padiglione Italia di quella edizione, alla situazione italiana coeva e ad una lista molto arbitraria di eventi e personaggi che potrebbero rappresentare una storia alternativa a quanto raccontato finora.