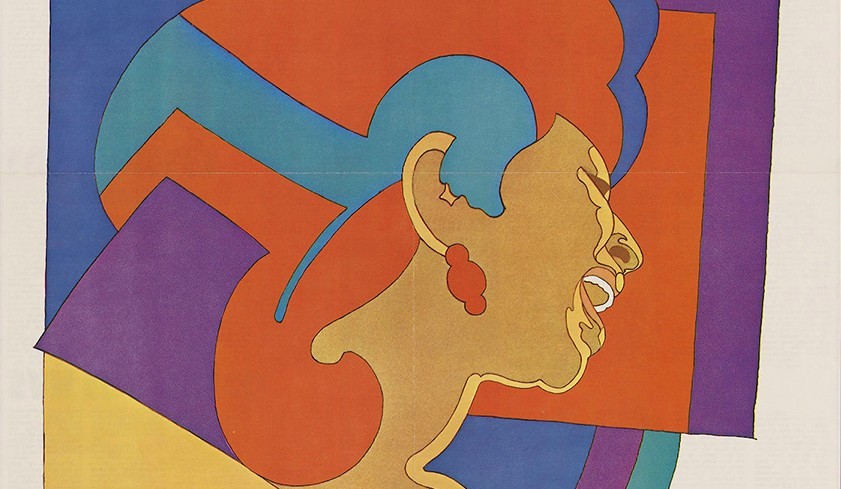

Respect, il film sulla vita di Aretha Franklin. Al cinema dal 30 settembre. La recensione

Respect, il film sulla vita di Aretha Franklin. Al cinema dal 30 settembre. La recensione

Beverly Hills, 13 dicembre 1944: Lupe Vélez viene ritrovata morta nella sua villa. La vicenda sul suicidio dell’attrice messicana trova un posto d’onore in Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, lo zibaldone scandalistico sulla golden age del cinema americano. Incinta e abbandonata dal suo amante, un gigolò austriaco che si rifiuta di sposarla, in un periodo di profonda crisi lavorativa, Lupe Vélez decide di togliersi la vita imbottendosi di sonniferi, forse a causa di un ripensamento o forse per via di un malore vomita tutto, di getto, nel water, dove rimane incastrata soffocando nel proprio vomito. In realtà venne ritrovata a letto, come addormentata, morta sì, ma bellissima come suo solito. L’immagine scabrosa, finzionale e scandalistica, della diva con la testa incastrata nel cesso è però così forte da esser diventata nell’immaginario cinefilo un dato di fatto. Anche Andy Warhol renderà omaggio a questa visione fantasiosa in un suo film del 1966, Lupe, con Edie Sedgwick.

1961, un’ancora sconosciuta Aretha Franklin – 18 anni e già due figli alle spalle – viene messa sotto contratto dalla Columbia che ne vuole fare la versione nera di Judy Garland. Seguono nove album di standard, nessuna hit. La sua carriera è a un punto morto, lei pronta a tornare nel dimenticatoio. Il quinto album di questa sfortunata serie è una raccolta di cover dedicata a Dinah Washington, diva della black music a cavallo tra gli anni ‘50 e i ‘60. Dinah Washington è un’amica di famiglia, frequenta la casa del reverendo C. L. Franklin (padre di Aretha) assieme ad altre personalità come Clara ward, Mahalia Jackson, Martin Luther King Jr., Jackie Wilson e Sam Cooke. Anche questo come gli altri album del periodo Columbia è un flop. Poi Aretha passerà alla Atlantic, inciderà Respect, e il resto è, letteralmente, storia.

Respect, biopic su Aretha Franklin con Jennifer Hudson: 1964, Aretha è al pianoforte sul palco del Village Vanguard, tra il pubblico c’è Dinah Washington. Aretha accenna Unforgettable, poche note al pianoforte e la Washington rovescia il tavolo per aria, si alza e le urla: “Bitch, don’t you ever sing the queen’s songs when the queen is in front of you!”. Il camp è alle stelle, Mary J. Blige è una Dinah Washington bellissima (più di quanto lo siano mai state entrambe), con un vestito da MET Gala, furiosa e memorabile. Dopo un’ora di noiosissimo biopic sembra troppo bello per essere vero. Non ricordo nemmeno di aver mai letto niente di simile nelle biografie su Aretha Franklin. Anche le date non tornano, Unforgettable: A Tribute to Dinah Washington è uscito nel ‘64, ma Dinah Washington è morta nel ‘63. Un piccolo pasticcio con in numeri, sarebbe meglio evitarli, ma può succedere, penso. Il fantasma di Dinah Washington tornato dall’oltretomba per vendicarsi dell’oltraggio – qualcun altro canta le sue canzoni! – sembra quasi un’idea geniale. Chiedo a un amico esperto in materia, la risposta non lascia troppi dubbi: «sento odor di Lupe Vélez». La scenata Dinah Washington l’aveva fatta davvero, non ad Aretha, ma alla povera Etta James (è incredibile lo so però è così realmente). Insomma, nessuna trovata geniale, ma solo un gran pasticcio.

Respect, biopic su Aretha Franklin con Jennifer Hudson: 1964, Aretha è al pianoforte sul palco del Village Vanguard, tra il pubblico c’è Dinah Washington. Aretha accenna Unforgettable, poche note al pianoforte e la Washington rovescia il tavolo per aria, si alza e le urla: “Bitch, don’t you ever sing the queen’s songs when the queen is in front of you!”. Il camp è alle stelle, Mary J. Blige è una Dinah Washington bellissima (più di quanto lo siano mai state entrambe), con un vestito da MET Gala, furiosa e memorabile. Dopo un’ora di noiosissimo biopic sembra troppo bello per essere vero. Non ricordo nemmeno di aver mai letto niente di simile nelle biografie su Aretha Franklin. Anche le date non tornano, Unforgettable: A Tribute to Dinah Washington è uscito nel ‘64, ma Dinah Washington è morta nel ‘63. Un piccolo pasticcio con in numeri, sarebbe meglio evitarli, ma può succedere, penso. Il fantasma di Dinah Washington tornato dall’oltretomba per vendicarsi dell’oltraggio – qualcun altro canta le sue canzoni! – sembra quasi un’idea geniale. Chiedo a un amico esperto in materia, la risposta non lascia troppi dubbi: «sento odor di Lupe Vélez». La scenata Dinah Washington l’aveva fatta davvero, non ad Aretha, ma alla povera Etta James (è incredibile lo so però è così realmente). Insomma, nessuna trovata geniale, ma solo un gran pasticcio.

Respect, con la ua regia piana e discorsiva, priva di idee e profondità, si inserisce nel triste filone di quei biopic dalla velleità omnicomprensiva, invece di concentrarsi su un momento particolarmente significativo nella vita di un dato personaggio (My Week With Marilyn, The Darkest Hour, Jackie) si procede con l’intenzione di raccontare tutto per filo e per segno, finendo però, in questo caso, nel ‘72 – con il successo di Amazing Grace – perché dopo 2 ore e mezzo era tempo di darci un taglio. Il film di Liesl Tommy, senza aggiungere niente di più, si affianca, per stile, tematiche e approccio, alla miniserie TV uscita da poco, terza stagione dell’antologica Genius.

Quello di Aretha Franklin è davvero un personaggio largen than life. Sul palco saliva sempre con una borsetta, la appoggiava sul pianoforte e poi iniziava a cantare. Non era un vezzo. All’interno c’era il cachet, sempre in contanti e sempre in anticipo. Pellicce, giacche, cappotti, non importa quale fosse il vestito da sera avesse indosso, in scena bastava un filo d’aria per coprirsi di tutto punto per non danneggiare la voce. Lo racconta anche Mariah Carey nella sua autobiografia. 1998, Divas Live, concerto evento per celebrare Aretha, The Queen of Soul, lei e Mariah hanno in programma un duetto (Chain of fools), devono provare, ma c’è l’aria condizionata accesa, Aretha se ne va rifiutandosi di far le prove: «Mariah, they’re playing games, and I’m not having the games. So, we won’t be rehearsing tonight».

Quello di Aretha Franklin è davvero un personaggio largen than life. Sul palco saliva sempre con una borsetta, la appoggiava sul pianoforte e poi iniziava a cantare. Non era un vezzo. All’interno c’era il cachet, sempre in contanti e sempre in anticipo. Pellicce, giacche, cappotti, non importa quale fosse il vestito da sera avesse indosso, in scena bastava un filo d’aria per coprirsi di tutto punto per non danneggiare la voce. Lo racconta anche Mariah Carey nella sua autobiografia. 1998, Divas Live, concerto evento per celebrare Aretha, The Queen of Soul, lei e Mariah hanno in programma un duetto (Chain of fools), devono provare, ma c’è l’aria condizionata accesa, Aretha se ne va rifiutandosi di far le prove: «Mariah, they’re playing games, and I’m not having the games. So, we won’t be rehearsing tonight».

Aretha Franklin è un personaggio già scritto, meravigliosamente, non c’è bisogno di inventare niente, basta saper scegliere: è stata rivoluzionaria, contraddittoria, capricciosa, complessa.

Nel film di Liesl Tommy le viene fatta cantare perfino una canzone da lei mai incisa, Nature Boy. Con un catalogo sterminato di canzoni, molte delle quali veri e propri capolavori (dai più noti a quelli meno conosciuti), questa impellenza creativa suona come un inutile affronto, un atto di superbia. Dis-respect.

Al cinema dal 30 settembre