Una riflessione sull’impatto dello streaming sulla musica

Una riflessione sull’impatto dello streaming sulla musica

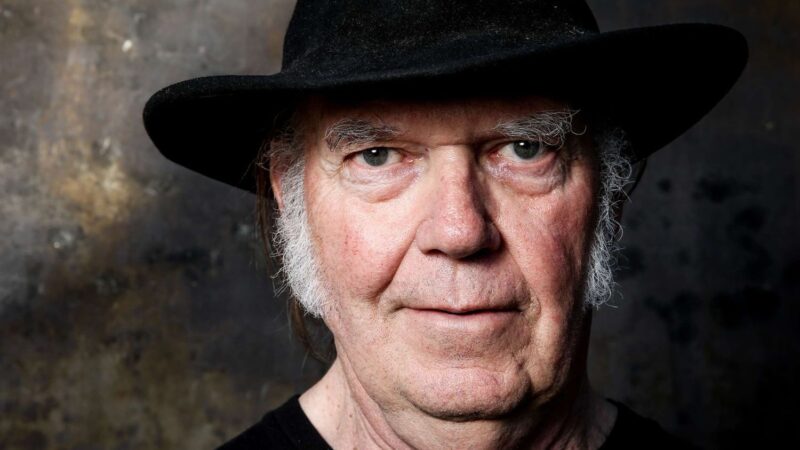

Neil Young ha chiesto e ottenuto il ritiro del proprio catalogo da Spotify. Se ne è parlato molto nelle ultime settimane, ma riassumo la vicenda per chi non la conoscesse o avesse perso alcuni passaggi.

Il rocker canadese aveva già rotto anni addietro col gigante dello streaming ma, in quella circostanza, le motivazioni erano legate alla scarsa qualità audio delle canzoni e al lancio di un dispositivo d’ascolto portatile in alta definizione, il Pono, poi naufragato. Questa volta, invece, la questione è di principio e nello specifico Young non vuole che la sua musica sia fruibile su una piattaforma che trasmette anche i podcast di Joe Rogan, reo di aver propagandato una cura per il Covid non approvata dalla comunità scientifica.

Spotify ha fatto il conto, calcolatrice alla mano, che Rogan genera più ascolti di Young e di conseguenza si è schierata di fatto col podcaster. Ciò che l’azienda svedese non aveva considerato erano le possibili ripercussioni che la scelta avrebbe avuto su altri artisti e sui mercati finanziari. Il gesto di Young è stato emulato da Joni Mitchell, Nils Lofgren, e soprattutto da Crosby, Still e Nash che ormai non vanno d’accordo da anni su nulla, ma che questi avvenimenti sono miracolosamente riusciti a rimettere insieme, seppur non su un palco.

Così il gigante dello streaming ha bruciato due miliardi di dollari in borsa nella prima settimana dall’abbandono di Young ed è stato costretto a correre ai ripari dapprima con un intervento dell’amministratore delegato Daniel Ek che ha annunciato l’introduzione di un avviso contestuale ai podcast sul Covid con cui informare gli ascoltatori che i contenuti potrebbero differire dal parere della comunità scientifica.

C’è stato in seguito un intervento anche dello stesso Rogan volto a gettare acqua sul fuoco e alcuni episodi del suo podcast, seppur antecedenti alla pandemia, sono stati rimossi. Neil Young ha certamente dimostrato coraggio e di essere un testardo perché, così facendo, ha perso il 60% delle proprie entrate da streaming, tra l’altro in un periodo in cui non tiene concerti (con relativi introiti) in attesa di un significativo miglioramento della situazione della pandemia.

Questi avvenimenti sono uno spunto per ragionare sull’impatto dello streaming sulla musica e sul conseguente cambio di fruizione da parte degli ascoltatori. Chi scrive appartiene alla generazione dei quarantenni, non nata con un computer o uno smartphone tra le mani, ma che ha vissuto in età adolescenziale l’avvento di Napster che di fatto ha segnato la fine dei contratti multimilionari e dei fasti discografici degli anni ‘90.

Il peer to peer, ovvero la condivisione di contenuti, spesso coperti da diritto d’autore, si è poi diffuso a macchia d’olio e gli mp3 pirata hanno demolito la vendita di cd e vinili, salvo poi essere affiancati da piattaforme di streaming legale. Venticinque anni fa una nuova uscita in cd costava 40.000 lire, oggi un abbonamento a Spotify, se fatto con gli amici con utilizzo di account multipli, costa qualche decina di euro l’anno e dà accesso a quasi tutta la musica. Chi non vuole sborsare nemmeno quelli, la può comunque ascoltare gratuitamente intervallata da qualche spot pubblicitario tra le canzoni.

Sintetizzata così la situazione, potrebbe sembrare un po’ snob rimpiangere tempi in cui la musica era più elitaria rispetto a ora che è accessibile a chiunque. Ma non è tutto oro quel che luccica. Sarebbe come sostenere che l’accesso a internet a portata di smartphone abbia generato un innalzamento della cultura media rispetto a quando gli strumenti di informazione erano libri ed enciclopedie cui invece non tutti avevano accesso; questo fenomeno ha portato, a mio avviso, a un aumento dei sedicenti tuttologi, non certo dei sapienti.

La musica è stata fruita dai giovani – e parlo di loro perché sono sempre stati trainanti per il mercato e per l’emergere di nuove tendenze di rottura col passato – su supporto fisico quantomeno dagli anni ‘50 ai 90 inclusi.

Un primo aspetto che si è perso è il ritrovo tra amici in cui ognuno portava un disco che gli altri non possedevano e l’ascolto diventava un momento di condivisione e confronto. Ora questo può accadere al massimo incidentalmente durante un tragitto in auto.

Il secondo effetto dello streaming è la perdita di importanza degli album: ora conta la singola canzone e deve coinvolgere l’ascoltatore fin dai primi secondi per impedire che un dito prema il tasto skip; se compro un album, lo ascolto integralmente più di una volta, se invece non gradisco l’inizio di un brano in streaming, potrei non risentirlo mai più e non sono “vincolato” a sentire anche gli altri pezzi del medesimo disco.

Il gioco ora è sulle playlist e a determinare se un artista emergerà o meno è soprattutto la decisione di pochi (o di un algoritmo) se inserire un suo pezzo in una playlist di livello mondiale che genera tanti click e di conseguenza discrete royalties.

Terzo aspetto: gli artisti, a discapito del numero di fruitori aumentato a dismisura, guadagnano molto meno dalle uscite discografiche e questo ha trasformato i tour nella maggior fonte di introito con conseguente innalzamento vertiginoso dei biglietti dei concerti.

Quarta considerazione: la qualità audio delle canzoni su Spotify è decisamente bassa, non in rapporto al Santo Graal della purezza del suono analogico del disco in vinile, ma anche rispetto a un comunissimo cd; questo vanifica tutto il lavoro di ricerca di sonorità che ha caratterizzato le carriere di molti artisti: se le opere d’arte fossero visibili al pubblico non a colori ma unicamente in una scala di grigi, Caravaggio sarebbe Caravaggio?

Quinto aspetto: ho usato sporadicamente Spotify in particolar modo per creare delle playlist per amici e, a distanza di tempo, riaprendole ho trovato delle canzoni in grigio scuro perché non più disponibili sulla piattaforma. Se avessi, come buona parte dei miei coetanei, sepolto i vecchi dischi in garage e smesso di acquistarne per aprirmi al digitale, come potrei ascoltare quelle canzoni e tutte quelle degli artisti che hanno ritirato il proprio catalogo?

Oggi una nuova uscita discografica su cd raramente supera il prezzo di venti euro, quindi costa meno delle 40.000 lire di venticinque anni fa, nonostante cinque lustri di inflazione in cui la maggior parte dei beni ha più che raddoppiato il proprio prezzo; siamo sicuri che non li valga? Mi pongo la domanda perché non conosco una persona, nemmeno tra le meno appassionate di musica, che in qualche modo non ne abbia subito il fascino e che non sia legata indelebilmente a qualche canzone o album che le ricorda un momento, una fase della vita o una persona.