Nasce una nuova ambiziosa collaborazione tra due magazine che da anni si occupano di arte e cultura. Black Camera atterra su ArtsLife con una nuova sezione totalmente dedicata alla fotografia e alla cultura delle immagini.

Alla Kou Gallery di Roma Rotiroti presenta sette opere pittoriche di grandi dimensioni che richiamano la costante ricerca delle proprie radici

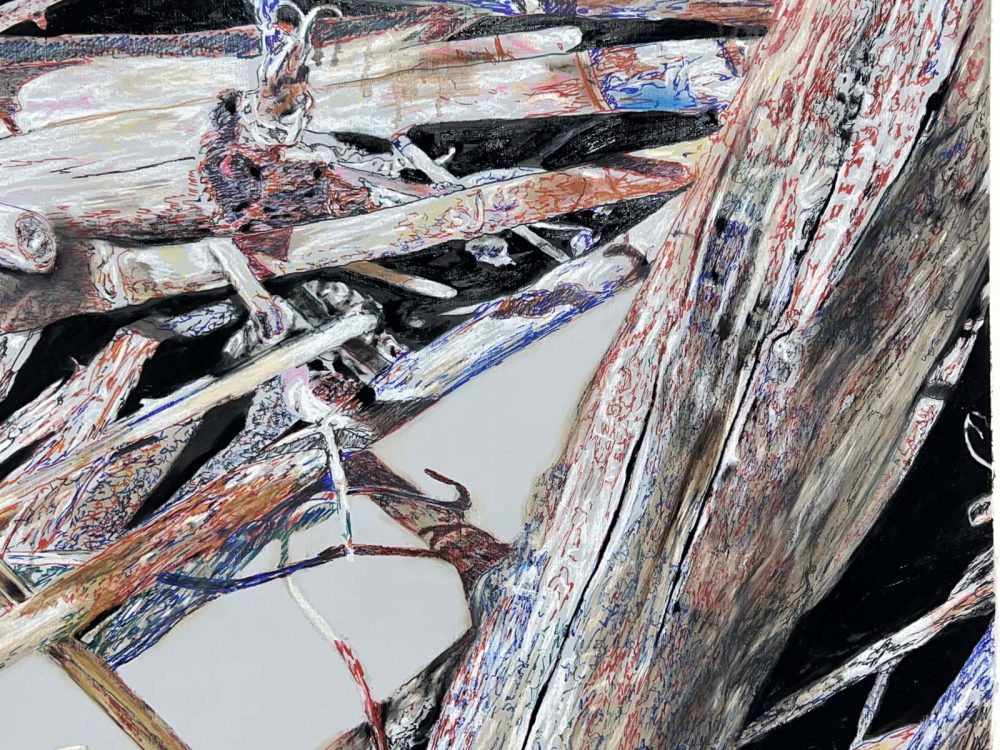

Alla Kou Gallery di Roma, dal 19 gennaio al 12 febbraio 2023, arriva la mostra di Nicola Rotiroti intitolata Tratto da una storia vera. L’esposizione si compone di sette opere pittoriche di grandi dimensioni, quattro a colori e tre in bianco e nero. Che richiamano la costante iconografia dell’artista calabrese alla ricerca delle proprie radici e di un habitat che lo immerge totalmente nella sua memoria affettiva. Rotiroti, come già in precedenza, si serve di qualcosa a lui familiare, appartenente alla sua quotidianità di vita, come incipit del suo fare artistico. E così una fascina di rami e legni nel giardino del suo studio gli suggerisce lo stimolo per iniziare il suo nuovo ciclo. Il lavoro è a tutti gli effetti un lavoro pittorico, ma Nicola attinge molto dalla fotografia, sia come taglio e inquadratura, ma anche con l’utilizzo della macchina fotografica per registrare i suoi soggetti. Lo abbiamo intervistato.

Quando e come il mezzo fotografico è entrato nel suo processo pittorico?

Sono nato nel 1973, se fossi nato nell’anno 1000 forse avrei un immaginario non fotografico. Credo che il mezzo fotografico sia entrato nella mia vita appena ho incominciato ad usare una memoria che mi ha permesso di crescere all’interno di una realtà sociale.

Ho un fratello più grande di 7 anni. Lui ha sempre avuto delle cose che io non potevo assolutamente toccare. I suoi giornalini: Zagor, Topolino, il Comandante Mark, Mister No, l’Hi Fi, i Soldatini Atlantic, un piccolo Televisore Brionvega arancione e poi c’era quella macchinetta fotografica, bellissima! Era una piccola Kodak con un cubetto di plastica trasparente che si attaccava sulla parte superiore e funzionava come flash.

Per me, era magnifico, magico. Premevo il pulsante della macchinetta e il cubetto esplodeva con una luce abbagliante, fluorescente. Fantasticavo che fosse un’arma spaziale.

Torturavo mia sorella piccola. Avevo 10- 11 anni, mentre Lucia 6 o 7, la inseguivo con la macchinetta in mano e le scattavo le foto con il flash, come se le volessi sparare. Correvamo per tutta casa e nel giardino. Ero estenuante, stavo continuamente in guerra, e in realtà quella guerra la subivamo, perché erano anni di morti continue nella mia famiglia, da mio padre al nonno agli zii vicini di casa.

Mia madre fece stampare le foto che avevo fatto a mia sorella, e quando le ebbi in mano, mi si aprì un nuovo mondo in cui poter vivere una dimensione molto vicina alla realtà che con i miei disegni non riuscivo mai a toccare.

Quelle fotografie mi offrirono altre opportunità, mi suggerirono delle soluzioni diverse dalla solita guerra con scarabocchi finali. Erano gli anni in cui comparvero in commercio i pennarelli Uniposca, erano fantastici!

Potevo disegnare su tutte le superfici, anche sulle foto che facevo a mia sorella.

Le foto per me assunsero la stessa funzione dei colori. Ricordo che per la prima comunione ricevetti in regalo dei libri con le pagine vuote, su cui poter attaccare delle fotografie. ci attaccavo le mie foto e poi ci disegnavo sopra, inventavo delle storie che non avevano né un inizio e né una fine.

A casa avevamo tanti album fotografici. Gli album di foto della famiglia materna francese, le foto della bisnonna e del bisnonno, le foto della casa a Parigi, la foto del papà di mia madre, lui era giovane ed è morto giovane, da partigiano francese. C’era questo ritratto del viso, dove sul retro, la mia bisnonna aveva scritto il nome e il cognome, con la via di casa e il telefono, chiedendo a chi avesse letto quel messaggio di contattarla perché era scomparso e non aveva più sue notizie.

C’erano anche le foto che faceva mio padre, tante foto: a me, a mio fratello, a mia madre, a sua madre, a suo padre, alla bisnonna francese, sempre con l’espressione contrariata, perché non aveva mai accettato che lui avesse sposato mia madre. Poi c’erano anche le foto di tutti gli zii, cugini, foto dei suoi studenti, foto della casa in costruzione, foto del paese, insomma foto della sua vita.

Le guardavo in continuazione, come se questi scatti fossero i miei occhi. Oggi penso che volessi entrare dentro il modo di guardare di mio padre. Quasi a personificare lui in me.

Credo che la fotografia abbia influito sul mio modo di pensare e di immaginare, come la pittura. Mia madre aveva comprato tante monografie di artisti della Rizzoli, erano più di 100. Non facevo altro che sfogliarle continuamente, amavo vedere tanto le donne nude, soprattutto quelle ritratte da Ingres. Con il catalogo della Vestro o della Postalmarket, reparto intimo (reggiseni e mutande) iniziai a costruirmi un immaginario erotico sessuale. Passavo le ore chiuso in bagno, con il catalogo Vestro e le monografie della Rizzoli.

La pittura e la fotografia nella mia vita hanno avuto una relazione continua, l’una con l’altra come se andassero a colmare vuoti di un tragitto immaginario e sconosciuto. Come un binario visto dall’alto: linee interrotte nella loro continuità dalle traverse rompi tratta, che uniscono e nel dettaglio poi fratturano. La fotografia restituiva delle risposte al mio sentire e forse colmava i profondi vuoti. Mentre la pittura ha sempre cercato di comunicare una mia natura più intima attraverso la capacità di simulazione e restituzione, rivolgendo una richiesta di attenzione, di essere riconosciuto ed accettato, in questo mondo fatto da tanti me e tanti fuori da me. Un mondo che mi aveva fatto vivere i primi vent’anni della mia vita in un piccolo paese calabrese in cui venivo identificato come il figlio della francese, perché non riuscivo a capire e a parlare il dialetto dei miei coetanei. Ancora oggi parlo una lingua che mischia tutto: l’italiano con la sintassi francese e parole dialettali. Lo faccio anche nell’arte.

Cosa pensa acquisisca la sua produzione pittorica con l’utilizzo della fotografia?

Credo che il mezzo fotografico fornisca il mio istante visivo e così nella pittura confondo la realtà fotografica con la natura della pittura stessa. Credo anche che il gesto, il corpo cromatico, nascano dall’impressione mentale condizionata dalla riproduzione fotografica e non dall’osservazione diretta delle cose. Tante volte la pittura diventa un corpo della fotografia e viceversa. Il tutto lo alimento e lo eludo guardando per ore la televisione o leggendo qualche libro.

Credo che, sostanzialmente, questo mio modo di vivere, di fare arte, questo linguaggio, questo muscolo, anzi questo muscolo-linguaggio, vada avanti per una forza di inerzia legata ad una necessità di sopravvivenza, e al tentativo di assumermi una sorta di responsabilità nell’abitare in una terra di mezzo, o come se mi sentissi un po’ cane, un po’ pesce, forse una rana che salta dalla fotografia alla pittura.

La fotografia in me assume una posizione di confine. L’argine di un abisso. Un limite, dal quale nasce una infinita frattura in cui abita l’amore, indossato dalla pittura. Pittura che si muove come un fluido e si incanala all’interno dei volumi descritti dalla realtà fotografica. La vita. La morte. Tutto percepito con le poche frequenze a noi conosciute. Il fuoco. La cera, le candele, la lampadina, il neon, ora il led. Il telefono a gettoni, il cellulare, il computer, il biliardino, i video giochi, la mail, i voli low cost, la terra. La pietra che usavo per uccidere tutte le formiche, mentre aspettavo lo scuolabus. La carta, le matite, i pastelli, i colori, la tela, la musica.

Al di là dell’utilizzo della fotografia come strumento i suoi dipinti si rendono portatori anche di uno sguardo fotografico. Ce ne parla?

Credo che il vero e unico confine dello sguardo siano le nostre palpebre, che a loro volta saldano ogni tipo di sguardo, sia fotografico-pittorico-cinematografico, ecc.

Ho scritto un piccolo testo, rispetto alla mostra che presenterò a Roma durante il mese di gennaio, il titolo della mostra è: Tratto da una storia vera.

È come se non riuscissi a chiudere gli occhi, abbassare le palpebre. Provare una sorta di paura e di perdita di controllo, vivere quel senso di smarrimento, non riuscire a ricordare o trattenere le ultime cose durante quella chiusura palpebrale. Il tentativo di prendere qualcosa che non si può mai più restituire oppure perdere qualcosa che non si può mai più riavere. Ritornare su questa linea di confine segnata dalla palpebra superiore con quella inferiore. Tutto trema, scatta una indecisione. Se tenere aperti o chiusi questi occhi? La tensione chiede se restare svegli o dormire. Vivere dentro una radura come dei rami piccoli, ammassati, molteplici, colorati, amputati, senza uno spazio visivo, ma confinati da un vuoto di una temperatura cromatica innaturale. Chiudere gli occhi ha lo stesso impulso nervoso di tenerli aperti. In questo scatto muscolare si generano stati di incoscienza e di coscienza come se fosse un respiro dentro un universo invisibile, dove si trova una difficoltà sostanziale nel prendere posizione, nel far crescere le proprie radici. Un luogo dove la vista non trova confine che possa aiutare lo stato contemplativo. Dove la condizione d’immanenza vive affianco ad un vuoto artificialmente indotto. Quindi la difficoltà diventa abitudine, diventa quotidiana. Ci si perde o ci si vuole perdere eludendo…

Questi occhi ormai non guardano, ma sembrano quasi che ascoltano, senza vedere. Senza nessuna responsabilità. Sezionati, ordinati al proprio posto, comodo. Occhi rabdomanti, come se fossero dei rizomi che con le loro radici orizzontali (occidentali) cercano di vedere posti dove appoggiarsi. Cataste di rami come fasci di nervi, mossi da un mare umido e inconsistente. Emigrano duplicando la loro ombra che non combacerà mai.

Ci sono dei fotografi a cui guarda o a cui si ispira?

Sì, tra i miei riferimenti ci sono fotografi storicizzati come Nadar o la Woodman, ma anche molti giovani fotografi meno noti. Sono una persona che ha una forte necessità di incontro, di trovare e restituire una fisicità nel mio sentire e vivere. Per questo motivo i fotografi a cui guardo cerco anche di frequentarli e conoscerli nella loro vita, oltre che nella loro fotografia. Non a caso nel 2006 ho fondato un piccolo studio che sta nel quartiere di Torpignattara a Roma, si chiama Studio 54. Membro di questo studio è il fotografo Elio Castellana, ed in più è frequentato da altri amici fotografi come, Matteo Casilli, Germano Serafini, Andrea Boccalini, Sebastiano Luciano, Paolo Soriani, Paolo Darra, Claudia Pajewski, Martina Cirese, Martina Monopoli, Federica Tafuro e Fabio Zayed. Tutto questo mi permette di vivere e coltivare la fotografia come stato di dimensione domestica. Ci mangio, ci rido, ci bevo insieme a questi amici “creature fotografiche”.

Ha mai pensato ad un progetto interamente fotografico?

Sì. Mi piacerebbe tanto invitare questi miei amici artisti fotografi e chiedergli di individuare e fotografare un oggetto che sta dentro il mio studio. Mentre loro stanno facendo lo scatto, io simultaneamente faccio uno scatto alla loro ombra.

La diatriba tra fotografia e pittura, che ha imperato nel XX secolo, è ancora valida secondo lei o pensa che la fotografia sia riuscita finalmente a legittimarsi nella sua indipendenza artistica?

Forse dal punto di vista storico è stato ed è così, ma per come è la mia visione penso che tra fotografia e pittura non ci sia nessuna distinzione, credo siano saldate l’una all’altra, o per lo meno, io me le vivo così.