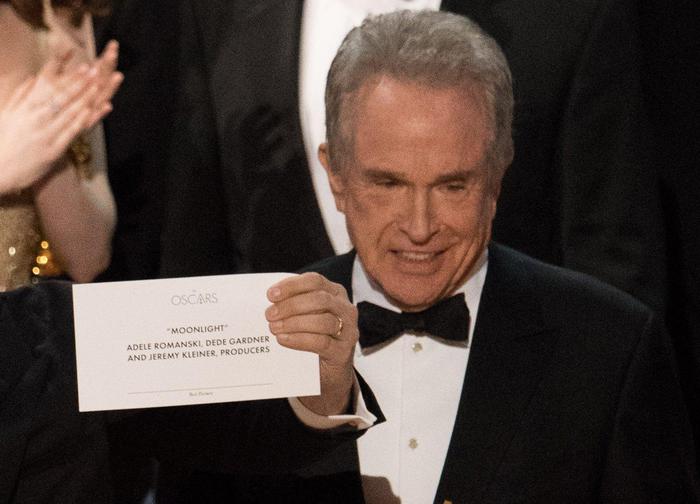

Women Taking, al cinema il film di Sarah Polley candidato ai premi Oscar 2023 per Miglior film e Miglior sceneggiatura non originale

Tra il 2005 e il 2009, più di cento donne appartenenti alla colonia mennonita di Manitoba, in Bolivia, furono violentate da un gruppo di uomini della comunità. Le vittime, di età compresa tra i tre e i sessantacinque anni, venivano sedate con tranquillante per mucche, al mattino si risvegliavano coperte di lividi e sangue, ma incapaci di ricordare gli eventi della notte precedente. Per gli uomini della colonia, non era necessario indagare sugli accaduti: il responsabile delle aggressioni era il diavolo. Fu solo nel 2011 che i responsabili furono identificati, processati e condannati da un tribunale.

Da questa agghiacciante vicenda Miriam Toews ha tratto quello che lei stessa ha chiamato “un atto di immaginazione femminile”, ovvero il romanzo Donne che parlano (2018, edito da Marcos y Marcos). La storia narrata copre un arco temporale di quarantott’ore, il tempo necessario agli uomini della colonia per recuperare gli aggressori in carcere, pagare la loro cauzione e riportarli a casa. Approfittando della loro assenza, le donne si riuniscono nel fienile per discutere la loro reazione collettiva ai soprusi, dividendosi ben presto in tre schieramenti: non fare nulla, restare e combattere oppure abbandonare la colonia che è sempre stata la loro casa e partire verso l’ignoto.

Purtroppo, la qualità di un’opera non si basa su quanto le sue premesse siano promettenti o quanto siano vitali i temi che vi sono trattati. L’esecuzione e la forma vogliono la loro parte, e purtroppo sta proprio in questo il limite del romanzo di Towes. Nel corso del romanzo, le donne si interrogano su come conciliare la fede e il loro bisogno di autodeterminazione; si chiedono se sia possibile rieducare gli uomini o se scappare sia l’unico modo per sfuggire a una cultura della violenza; sognano la vendetta ma discutono anche la possibilità del perdono. Tutte queste discussioni sono coperte da una patina di artificiosità: le protagoniste non parlano davvero, piuttosto espongono, filosofeggiano, monologano. Si tratta di donne analfabete, imbevute di una religione ultraconservatrice. Si tratta di donne che stanno riflettendo per la prima volta sulla loro identità e sul loro ruolo all’interno della società. Eppure parlano con estrema lucidità e consapevolezza di potere, oppressione e subordinazione. Sono personaggi disancorati dal contesto in cui vivono, anzi, più che essere personaggi, sono la personificazione di diverse prese di posizione.

È evidente come la trasposizione di Sarah Polley muova da u sincero rispetto per il materiale di partenza. Questo, purtroppo, significa che l’adattamento conserva gran parte dei difetti del romanzo da cui è tratto. Le poche modifiche apportano degli effettivi miglioramenti, come la diversa articolazione negli spazi che rende il racconto più cinematografico, più visivamente accattivante. Ma molto spesso si tratta di migliorie marginali che non possono davvero compensare il didascalismo asfissiante dei dialoghi. Sono troppi i personaggi che non riescono a prendere a vita, perennemente incastrati nella funzione a loro assegnata: come Melvin, il ragazzo trans che le donne non capiscono e spesso emarginano, o August, che fondamentalmente esiste come promemoria vivente dell’esistenza di uomini non violenti – non se ne sentiva il bisogno, e l’interpretazione di un Ben Whishaw insolitamente affettato non migliora la situazione.

Se, in ultima analisi, il film convince più del libro, è soprattutto grazie alle interpretazioni delle attrici protagoniste, che tendono a lasciare il segno anche quando hanno a che fare con personaggi astratti, impossibili. Tre di loro, in particolare, sono in grado di elevarsi al di sopra della sceneggiatura per offrire ritratti genuinamente strazianti. Claire Foy sputa un monologo dopo l’altro con una ferocia che costringe a prestarle attenzione, ma è soprattutto la sua calma, bellissima scena finale a rimanere impressa nella memoria. Sheila McCarthy è forse la più misurata delle interpreti, regalando una prova in cui è il silenzio a parlare. E poi c’è la Jessie Buckley, che praticamente non ha sbagliato un colpo dal suo esordio in poi, la sua Mariche sembra un animale ferito, che cova il suo odio in disparte e mostra le zanne per difendersi, e alla fine il suo ritratto bruciante e incattivito è il più commovente di tutti.

Se, in ultima analisi, il film convince più del libro, è soprattutto grazie alle interpretazioni delle attrici protagoniste, che tendono a lasciare il segno anche quando hanno a che fare con personaggi astratti, impossibili. Tre di loro, in particolare, sono in grado di elevarsi al di sopra della sceneggiatura per offrire ritratti genuinamente strazianti. Claire Foy sputa un monologo dopo l’altro con una ferocia che costringe a prestarle attenzione, ma è soprattutto la sua calma, bellissima scena finale a rimanere impressa nella memoria. Sheila McCarthy è forse la più misurata delle interpreti, regalando una prova in cui è il silenzio a parlare. E poi c’è la Jessie Buckley, che praticamente non ha sbagliato un colpo dal suo esordio in poi, la sua Mariche sembra un animale ferito, che cova il suo odio in disparte e mostra le zanne per difendersi, e alla fine il suo ritratto bruciante e incattivito è il più commovente di tutti.

C’è tanto da ammirare nella delicata composizione delle immagini, nei colori sobri e desaturati, nella colonna sonora di Hildur Guðnadóttir, nella capacità di Polley di catturare l’importanza di un gesto, la fugacità di uno sguardo, l’esplosione liberatoria di una risata. Se il materiale di partenza fosse stato all’altezza dell’occhio della regista, Women Talking sarebbe stato un gran film. Così, purtroppo, resta soprattutto un’occasione mancata.