Alla Biennale di San Paolo invitati artisti provenienti da oltre venti paesi, ma nessuno dall’Italia. Il “plusvalore culturale” conferito dal “sistema” ha fallito?

Da anni chi scrive butta un occhio su tutte le liste degli artisti invitati alle rassegne internazionali. Grandi e piccole. Per avere il polso delle dinamiche socio-culturali globali, e anche per capire il posizionamento dell’Italia. Questa seconda missione, ahinoi, mi sta ormai consegnando al ruolo del necroforo. Già, perché da molto tempo mi porta a dover registrare la pressoché assoluta assenza di artisti italiani dalla scena internazionale. E dire che la diffusa “biennalite” sta moltiplicando a dismisura le occasioni, ai quattro angoli del globo, anche in paesi un tempo periferici. Ma l’Italia, sconosciuta.

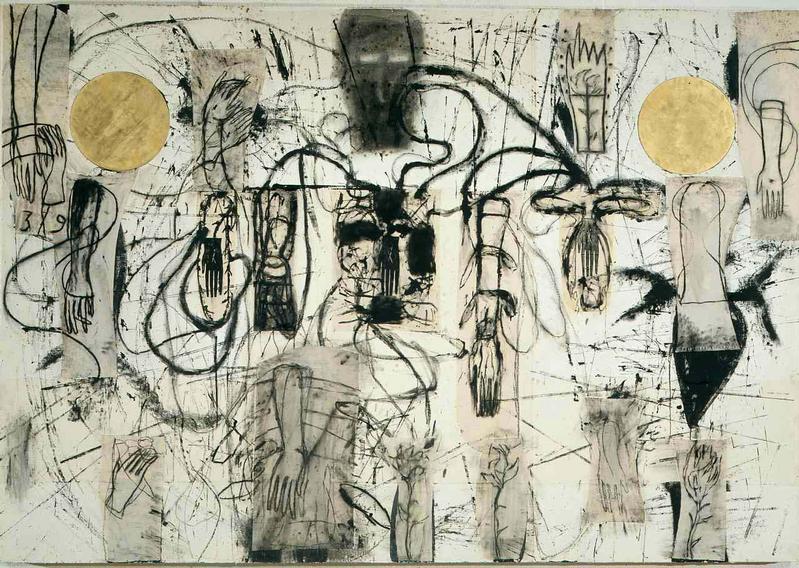

Ultimamente ho diradato lo screening, preso dallo sconforto. Ma ora giunge una prima selezione della “entry list” della Biennale di San Paolo, che per storia e prestigio sta sicuramente nel gotha globale. Seconda forse solo alla Biennale di Venezia e a Documenta Kassel. Un appuntamento che da settembre celebrerà la sua 35a edizione. Nel quale l’Italia ha spesso giocato ruoli da protagonista: basti ricordare i premi qui vinti da Arnaldo Pomodoro, da Emilio Vedova, da Michelangelo Pistoletto. Ma la presenza tricolore si è andata via via diradando: fra gli ultimi artisti presenti si possono citare Tomaso Binga, Omar Galliani, Vanessa Beecroft nel 2002…

Venti paesi, nessuno dall’Italia

Nessuno, dunque, nel 2023. Almeno nella lista provvisoria dei quattro curatori, Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, con 43 nomi dei circa cento previsti. Ci sono artisti americani, tedeschi, francesi, olandesi, canadesi, messicani, indiani, libanesi. E poi sudafricani, marocchini, giamaicani, congolesi, egiziani, guatemaltechi, nicaraguensi, filippini, cubani, vietnamiti, dominicani, oltre che brasiliani. Provenienti da oltre venti paesi, ma nessuno dall’Italia. Qualche nome? Da Wifredo Lam a Santu Mofokeng, Ellen Gallagher, Trinh T. Minh-ha, Dayanita Singh.

Ma l’amara constatazione stavolta non può non incrociare i temi recentemente approfonditi dall’inchiesta di ArtsLife, dopo certe dichiarazioni di Achille Bonito Oliva. La sua eterna crociata a sostegno del “sistema dell’arte”, rispetto all’autodeterminazione dell’artista. “Senza un sistema composto da media, collezionisti, mercato, musei, pubblico le opere in sé non avrebbero valore”, ricorderete, predicava ABO. L’artista si deve assoggettare all’intervento di altri “soggetti produttori di cultura [sic]: critico, gallerista o mercante, direttore di museo, collezionista e, infine, pubblico e mass-media”. Fino all’azzardato “un plusvalore culturale travalica anche la qualità stessa dell’oggetto”.

Plusvalore culturale?

Posizioni che hanno dato la stura a una ridda di repliche su queste pagine: di artisti, galleristi, altri critici, collezionisti. Ma prendiamole per buone: del resto lo scenario attuale sul contemporaneo in Italia non si discosta troppo da quello disegnato da Bonito Oliva. Sono questi i risultati a cui porta? Un “valore” che guarda caso sfugge a tutti gli operatori fuori dai nostri confini? Dovremmo dunque pensare che il “plusvalore culturale” conferito dal “sistema dell’arte” vietnamita o guatemalteco – con il massimo rispetto – sia superiore a quello italiano?