Fino al 9 ottobre 2023, il MADRE di Napoli, sotto la direzione di Eva Fabbris, dedica una ricca retrospettiva al percorso di Kazuko Miyamoto esponendo suoi lavori originali, lavori effimeri perduti e reinstallati per l’occasione, e un nutrito numero di documenti fotografici e video a testimoniare l’attività performativa dell’artista.

La storia di Kazuko Miyamoto è la storia di una delle tante artiste giapponesi che si spostarono a New York nel secondo dopoguerra – pensiamo ad esempio a Yayoi Kusama, Yōko Ono, Takako Saito, Mieko Shiomi e Shigeko Kubota– alla ricerca di nuove vie creative alternative o integrative rispetto a quelle dell’arte giapponese del Novecento, o alla ricerca di una maggiore libertà espressiva in quel vulcanico laboratorio dell’avanguardia che era diventata la scena newyorchese tra gli anni cinquanta e settanta. Fino al 9 ottobre 2023, il MADRE di Napoli, sotto la direzione di Eva Fabbris, dedica una ricca retrospettiva al percorso di Miyamoto esponendo suoi lavori originali, lavori effimeri perduti e reinstallati per l’occasione, e un nutrito numero di documenti fotografici e video a testimoniare l’attività performativa dell’artista.

Ne viene ricostruita una figura molto forte per ricerca e carattere, e che, sino a tempi recenti, non ci è stata tramandata dalla vulgata di una storia dell’arte troppo concentrata sui protagonisti e sui movimenti più noti. New York, dopo il trasferimento dal Giappone avvenuto nel 1964, diede a Miyamoto l’opportunità di imbattersi proprio in uno di quei protagonisti, Sol LeWitt, e di diventare sua assistente, e grande amica, assimilando dal maestro americano il canone minimalista della prima ora per poi declinarlo a suo modo con costruzioni geometriche fatte di chiodi e fili tesi tra essi – le String Constructions degli anni Settanta. Questi lavori, ampiamente documentati in mostra, rivelano da un lato una certa forza architettonica, che sembra quasi porsi come uno degli anelli mancanti tra le strutture costruttiviste degli anni Venti e le più recenti esplorazioni degli architetti; dall’altro tradiscono un’insofferenza dell’artista giapponese verso la freddezza e l’eccessiva durezza geometrica del minimalismo di Sol LeWitt, e l’esigenza di superarlo ricorrendo all’organico. È chiara fin da subito, infatti, l’importanza che l’artista dà all’elemento organico, prima lasciando che la leggera inesattezza del suo corpo si manifesti nei lavori con il posizionamento e l’inserimento dei chiodi a mano, gesto mai ripetibile in modo identico, e poi iniziando ad usare materiali naturali come rami e fibre per costruire strutture come Bell Bridge (1980) o quelle componenti il Nesting (1980), oppure anche materiali di recupero.

E il corpo diventerà ovviamente uno strumento fondamentale del suo operare artistico, come evidente dalle fotografie e dai video delle sue performance, sino a diventare veicolo ideale per svolgere temi e suggestioni legati all’identità di genere femminile, e interrogare sul ruolo della donna nella società contemporanea. Da un lato il Giappone, società fieramente maschilista in cui ancora in pieno Novecento era radicata l’usanza dell’omiai, e il ruolo, e il corpo, della donna nella società erano in un certo senso definiti dall’abito tradizionale del kimono – al quale infatti Miyamoto dedicherà molte opere; dall’altro la società occidentale altrettanto maschilista, in cui la scena artistica era comunque dominata da maschi, ma dove, soprattutto a cavallo degli anni Settanta, le artiste potevano unirsi in associazioni femministe come Artists in Residence Inc. (A.I.R. Gallery), fondata nel 1972 – Miyamoto vi partecipò attivamente dagli anni Settanta a fianco di artiste come Nancy Spero e Ana Mendieta.

Considerando poi che ogni artista giapponese, quando incontra l’arte occidentale, non ne copia mai il lessico ma lo nipponizza, è affascinante cercare di indovinare nel lavoro di Miyamoto le tracce di un naturale retaggio culturale del Giappone proprio in quella economicità minimalista, in quella tendenza all’ascolto della natura (del corpo o degli elementi organici), in quella ritualità dei movimenti delle performance traditrice di inconsce memorie del chadō, la via del tè, più che del butō, in quell’attenzione alla modulazione della luce e alla penombra – si vedano certi effetti delle String Constructions – su cui si soffermò Jun’ichirō Tanizaki nel suo immortale Libro d’ombra.

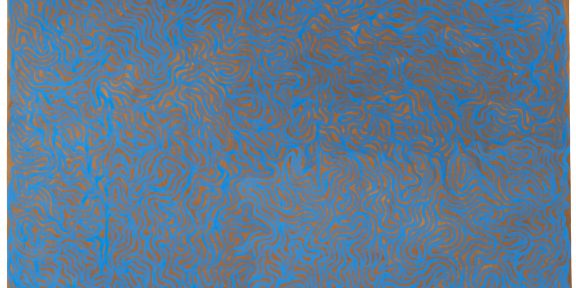

Resta poi la suggestione che il passaggio della ricerca di Miyamoto da un passo più ortodossamente minimalista a uno più sensibile all’organico abbia potuto far riflettere in quella direzione anche lo stesso LeWitt, peraltro già molto attento all’arte e alle tecniche costruttive giapponesi: la mostra, infatti, termina idealmente nella sala degli Scribbles di LeWitt, ultimi wall-drawings concepiti dall’artista americano e eseguiti per il MADRE di Napoli nel 2012, dove elementi primari della composizione non erano più reticoli o geometrie calcolati con algida razionalità, ma scarabocchi irregolari, dettati piuttosto da un ritmo biologico e organico.