La fragilità – presente nella materia, nelle composizioni, nei metodi – è uno dei fili conduttori della scultura di Giovanni Longo. Ne parliamo in questa XXXIII puntata di Progetto(s)cultura.

Sei nato a Locri, antica città greca in Calabria tra le montagne e il mare: un luogo sospeso tra lo splendore della natura e l’ombra lunga della storia. Ti senti legato alla tua terra d’origine?

Ogni volta il mio racconto inizia dalla Calabria, non penso sia una semplice questione di origine geografica o del materiale utilizzato, credo sia più un esempio metodologico comune a molti artisti, come la Cina per Zhang Huan o la Nigeria coloniale per Yinka Shonibare. Per me resta una questione di identità, un luogo a suo modo esotico al quale fare ritorno senza necessità che sia esaltato o demonizzato forzatamente.

Tuo padre lasciò il suo lavoro di ferroviere per dedicarsi alla ceramica. Immagino che un simile esempio ti abbia influenzato. Quando hai capito che ti interessava l’arte?

Io ricordo la stanza che mio padre aveva adibito a studio. Gli scaffali pieni di stampi in gesso, i panetti di argilla, le stecche e le mirette, le armature lignee, i tavoli per il colaggio. Ricordo queste sculture coperte dagli stracci umidi per evitare che seccassero. Lui che, di tanto in tanto, le svelava e io scorgevo una testa, una mano, una pinna. Facile comprendere che tutto questo, ai miei occhi di bambino, risultò particolarmente ammaliante.

Parliamo un poco del tuo percorso formativo, dal Liceo all’Accademia. Chi sono stati i tuoi maestri di scultura?

Come detto il ruolo di mio padre fu tra i probabili attivatori. Poi devo dire che per indole io non sono mai stato un amante del concetto di “maestro”. Questo non per supponenza ma perché quando vivi una realtà periferica tutto diventa necessario pretesto di apprendimento, racimolando informazioni dalle persone più improbabili e disparate. E così puoi assorbire dal docente come dal collaboratore scolastico, dai tuoi amici come dalle tue relazioni d’amore, dai tuoi genitori come da sconosciuti incontrati casualmente. Al centro di una ricerca artistica c’è quella capacità di analizzare i dati, di farli tuoi. Aldilà delle tecniche, nei miei “maestri” ho ricercato soprattutto un metodo.

Quali sono gli artisti contemporanei cui ti senti più vicino?

All’inizio del mio percorso fui folgorato dalla forza dei YBAs, penso ad esempio a Sarah Lucas e a quell’utilizzo molto irriverente dell’oggetto. Successivamente la mia poetica si è di molto asciugata avvicinandosi all’arte povera, al minimalismo americano e a esperienze concettuali come quelle di Félix González-Torres.

Le tue opere nascono dalla scomposizione-ricomposizione di oggetti presenti in natura, per lo più rami che nella finzione artistica diventano ossa. Potresti descrivere il tuo modus operandi?

Tutto ha inizio da un processo di archiviazione dei materiali lignei raccolti lungo il greto di fiumare calabresi. Questo nel tempo ha dato vita a un magazzino di forme distinte per dimensione. Rami allungati, piccoli arbusti, radici piatte e leggere vengono utilizzati in base alle necessità per comporre questi set strutturali dalle reminiscenze anatomiche. Scheletri completi, o in parte evocati, che dialogano con gli ambienti circostanti conservando le caratteristiche intrinseche della materia.

Poiché la carne delle creature morte si decompone piuttosto in fretta, le ossa sono un indizio di morte, ma alludono anche a qualcosa che, resistendo, la trascende.

Cerco sicuramente di andare oltre l’iconografia degli scheletri in quanto memento mori. I materiali che utilizzo erano vivi sotto una forma vegetale prima di essere sradicati dalla corrente del fiume e subire un processo naturale di scarto. Mi piace pensare di operare come una diga, frapponendomi nel loro percorso per portarli altrove, in contesti nei quali la loro provenienza viene persino messa in discussione.

Ho letto che i cacciatori dell’Artico non spezzano le ossa della selvaggina uccisa: le seppelliscono dopo averle collegate secondo la loro originaria struttura anatomica. Un modo per assicurarsi il perdono dell’animale, cioè della natura…

È una tradizione molto interessante. Ricomporre qualcosa secondo la sua origine è una forma di rispetto, proprio come in questo caso, o nell’archeologia. Mi piace che il mio lavoro possa fare emergere chiavi di lettura analoghe pur muovendosi su direttrici leggermente differenti.

Del resto, evocando il deposito archetipico di esperienza ancestrale della psiche, che è alla base della personalità e prescinde dallo spazio-tempo, le ossa, non importa se di legno o reali, sono il punto di partenza di ogni resurrezione: nelle tue sculture animali estinti o macellati, piante bruciate o tagliate o semplicemente consumate dal loro ciclo evolutivo, hanno occasione di tornare a vita nuova.

Si, è un tema ben presente anche se la realtà materiale di questi legni entra fortemente in dialogo con l’aspetto formale, creando un ampliamento di questo concetto e determinando la collocazione delle mie opere in una sorta di limbo indefinito, dove tutto è possibile.

La tua scultura, come recita il comunicato stampa della tua ultima mostra, “racconta diverse condizioni di vicinanza tra forme ma che divengono pretesto per affrontare anche dinamiche di connessione tra esseri viventi”. Potresti farci qualche esempio?

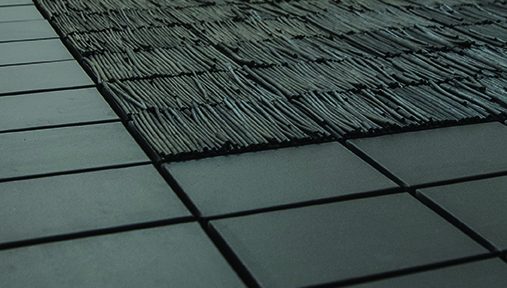

L’esempio specifico è sicuramente l’opera “Romance” che dava il titolo alla mostra. La scultura è composta da due cilindri contrapposti tra loro, sormontati da fragili corazze lignee. Queste strutture in natura vengono definite osteodermi e possono svolgere una funzione difensiva, offensiva o far parte del corteggiamento riproduttivo. Nell’opera le due entità distinte creano un legame tramite un punto di contatto comune sprovvisto di protezione. Il risultato che ne scaturisce è una riflessione sul concetto di relazione, partendo appunto dalle forme, passando per la concezione di sé e dell’altr*, fino alla completa, ma quanto instabile, unione. La mostra aveva al suo interno altre opere duali che, muovendosi su concetti di base gestaltica, divenivano pretesto per raccontare le diverse condizioni dello spazio prossemico.

Un aspetto comune a tutti i tuoi lavori – correggimi se sbaglio – è la fragilità. Come artista, da cosa ti senti minacciato, cosa ti fa più paura?

Viviamo un periodo storico straordinario e inquietante al tempo stesso. L’analfabetismo funzionale e visuale sono aspetti a cui nessuno oggi è completamente immune, e possono creare derive piuttosto preoccupanti. Nel mio piccolissimo la fragilità è proprio insita nella mia ricerca. È presente nella materia, nelle composizioni, nei metodi. I miei lavori hanno bisogno di essere accuditi, protetti, direi quasi preservati.

Che cosa pensi dell’arte italiana, è viva o morta?

Condividere la propria ricerca è sempre azione coraggiosa e meritevole, contributo alla lettura di urgenze, fermenti e decadenze della propria contemporaneità. Alla luce di questo io considero l’arte sempre viva, sia a distanza di secoli sia di poche ore dalla sua produzione. Ci si può certamente interrogare su cosa sia o meno arte, ma questo per fortuna non credo sia compito mio.

A cosa ti stai dedicando, a cosa ti dedicherai?

Ho da poco inaugurato il nuovo studio a Roma, un artist-run space condiviso con l’artista Giulia Spernazza dal nome ARCHIVIOO. Sto inoltre lavorando a una grande installazione site-specific che prenderà corpo dopo l’estate. Infine, sempre a settembre, una mia opera sarà tra le finaliste del Luigi Candiani Prize.