Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli e dopo lo straordinario successo di Roma con oltre 80.000 visitatori, è allestita nelle sale del Palazzo Reale di Napoli, la mostra dal titolo TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore, curata da Oronzo Cilli e con la co-curatela e l’organizzazione di Alessandro Nicosia, fino al 2 luglio 2024.

Un omaggio ad un grande scrittore del Novecento, artefice di una nuova mitologia per il mondo contemporaneo che lo hanno reso uno degli autori più letti del pianeta. John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), non è soltanto l’autore del romanzo epico high fantasy del Signore degli Anelli: è una guida verso un viaggio senza eguali, dove i lettori sono proiettati in una nuova dimensione con un ritmo incalzante. Coinvolti emotivamente, è l’imprevedibilità la principale caratteristica di tutta la narrazione.

Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli e dopo lo straordinario successo di Roma con oltre 80.000 visitatori, è allestita nelle sale del Palazzo Reale di Napoli, la mostra dal titolo TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore, curata da Oronzo Cilli e con la co-curatela e l’organizzazione di Alessandro Nicosia, fino al 2 luglio 2024. É una esposizione incentrata sul percorso umano, sul lavoro accademico, sulla potenza narrativa e sulla forza poetica del celebre scrittore, nella quale è possibile scoprire le varie sfaccettature della sua vita: l’uomo, padre e amico, autore di saggi e pubblicazioni ancora oggi fondamentali nello studio della letteratura in antico e medio inglese, narratore e sub-creatore della Terra di Mezzo. Viaggia in giro per il mondo, soffermandosi più volte sul rapporto con l’Italia e con gli editori delle sue opere. Influenza il mondo dell’arte, della musica e dei fumetti. I suoi lavori saranno fonte di ispirazione per gli adattamenti cinematografici vecchi e nuovi, dal film d’animazione di Ralph Bakshi del 1970, alla trilogia de Il Signore degli Anelli del regista Peter Jackson del 2001, capace di rappresentare sul grande schermo una delle saghe più ambiziose e popolari della letteratura mondiale, conquistando ben 17 premi Oscar. E’ una full immersion in un articolato percorso espositivo tra manoscritti, autografi, lettere, memorabilia e fotografie. Uomo del suo tempo, linguista e filologo, il Professore di Oxford è raccontato nella sua complessità.

I PRIMI ANNI

La prima sezione del percorso espositivo è incentrata sulla vita personale di Tolkien, segnata dalla precarietà e dal dolore, ma anche da sprazzi di gioia e di speranza: un contrasto che è all’origine della sua complicata personalità. Nato nel 1892 in Sudafrica da immigrati inglesi della media borghesia in cerca di fortuna, tornò in Inghilterra in seguito alla morte improvvisa per febbre reumatica del padre Arthur. Ormai vedova e con poche risorse economiche, la madre Mabel si trasferì a Sarehole nella campagna a sud di Birmingham. La situazione finanziaria peggiorò con la conversione al Cattolecesimo di quest’ultima, a tal punto che la famiglia protestante le ridusse ogni sostegno economico.

L’abbandono definitivo dell’ambiente rurale, poco prima della morte di sua madre nel 1904, fu un duro colpo per Tolkien, contribuendo a generare in lui un senso di declino che verrà esacerbato dal disastro della Prima Guerra Mondiale e che possiamo ritrovare in tutta la sua opera, esorcizzato e ricomposto in una visione positiva dell’orizzonte ultimo della storia.

Prima di morire in seguito ad un coma diabetico, Mabel affidò i figli alla tutela di padre Francis Morgan, dell’Oratorio di Birmingham. Il sacerdote divenne un vero e proprio “secondo padre” per Tolkien e la sorella Hilary, preoccupandosi della loro educazione presso la King Edward’s School, una delle più prestigiose scuole di Inghilterra.

GLI ANNI DELLA FORMAZIONE

La morte della madre coincise con l’inizio di un’altra fase cruciale nella sua vita, dal dolore, alla passione e alla speranza. E’ il periodo in cui incontra il suo grande amore, Edith Bratt, che sarebbe diventata la compagna di vita. Sono anche gli anni della sua formazione culturale, iniziati con la King Edward’s School e proseguiti con l’Exeter College dell’Università di Oxford, dove sviluppò la passione per la letteratura e la lingua anglosassone. Questo è anche il periodo delle grandi amicizie che diedero vita al Tea Club, Barrovian Society (TCBS): una fratellanza umana ed artistica tra ragazzi innamorati della bellezza e destinata a finire tragicamente con la Prima Guerra Mondiale.

Nel 1916 Tolkien fu inviato nelle trincee della Somme, dove sperimenterà l’inferno del primo conflitto meccanizzato della storia. Fu una esperienza terribile che lasciò ferite profonde nella sua personalità e nella sua immaginazione, ma al contempo, generarono i primi germi della sua mitologia. Tornato in patria, traumatizzato e ferito dalla morte dei suoi più cari amici, portò avanti il progetto della TCBS. Nel giro di pochi anni, sua moglie Edith diede alla luce quattro figli: John, Michael, Christopher e Priscilla, due dei quali nacquero a Leeds, città dove ebbe il suo primo incarico universitario all’età di 28 anni.

I TCBS E LA TRAGEDIA DELLA GUERRA

La più importante esperienza comunitaria di Tolkien fu quella del Tea Club, Barrovian Society (TCBS), formata dal musicista Christopher Wiseman, dal poeta G.B. Smith e dall’amante dell’arte figurativa Robert Gilson. Quando lo scrittore lascò Birmingham per l’Università di Oxford nel 1911, la loro amicizia entrò in crisi, trovando un punto di congiunzione soltanto nel dicembre del 1914, durante un incontro denominato il Consiglio di Londra, che si tradusse in un impeto di creatività collettiva. Purtroppo, la guerra fece naufragare l’ambizioso progetto. Il primo dei quattro ad incontrare la morte fu Gilson, che cadde nel primo combattimento. Smith e Tolkien si incontrarono fra mille peripezie tra le rovine di alcuni villaggi francesi distrutti dal conflitto bellico. Poco dopo, quest’ultimo si ammalò della “febbre da trincea” e venne rimandato in Inghilterra con le lettere di Gilson e Smith che lo esortavano a scrivere le sue storie per portare a compimento la visione dei TCBS. Successivamente, morì anche Smith per le ferite riportate in battaglia.

Bloccato a letto per diversi mesi di convalescenza, Tolkien cominciò a sistemare i suoi appunti e a redigere in forma completa un racconto, La caduta di Gondolin, incentrata su una terribile distruzione di una città e della fuga per vie misteriose di un gruppo di superstiti, portatori di una speranza nascosta.

TOLKIEN PROFESSORE

La seconda sezione della mostra analizza Tolkien come autore letterario (in realtà questa vocazione si rivelò relativamente tardi) e insegnante. Per tutta la vita fu un affermato docente universitario e appassionato ricercatore di lingua e letteratura inglese medievale. Fu assunto dall’ateneo di Leeds a 28 anni e nel 1925 nella prestigiosa Università di Oxford, dove lavorò per ben trentaquattro anni, prima come professore di Anglosassone al Pembroke College e poi di Lingua e Letteratura Inglese al Merton College.

Nella sua lunga carriera pubblicò importanti lavori accademici, tra cui una edizione del Sir Gawain, il grande poema cavalleresco trecentesco; un dizionario dell’inglese medievale e una edizione dell’antico manuale monastico intitolato Ancrene Wisse.

Oltre alla ricerca, si dedicò all’insegnamento: le sue lezioni erano molto popolari e furono seguite da grandi personaggi, tra cui il poeta W.H. Auden, che scrisse una prima entusiasta recensione del Signore degli Anelli. Inoltre, fu docente di alcuni studenti come Ursula Dronke, Simone D’Ardenne e Gabriel Turville-Petre.

All’attività accademica si accompagnava una vita sociale molto vivace e una fitta corrispondenza epistolare con tanti amici e familiari. Avendo vissuto una storia personale molto dolorosa, dedicò molte energie ad ognuno dei suoi figli. Proprio nel contesto familiare nacque quello strano racconto che parlava di Hobbit e di draghi.

L’AMORE PER LA PAROLA E LA LETTERATURA

Il suo lavoro aveva a che fare con la “filologia”. L’incontro con la l’idioma gotico gli fece scoprire il puro amore: ossia, per il grande piacere estetico. Imparò da autodidatta una serie di lingue vive e morte, dal finlandese all’antico norvegese. Iniziò come lessicografo e, successivamente, fu assunto come assistente per il monumentale progetto dell’Oxford English Dictionary, fondato dal grande studioso James Murray. Tenne corsi sulle varie forme di inglese arcaico, ma anche sulla filologia germanica, l’antico islandese e il gallese medievale. Il suo lavoro di studioso si concentrò sulla produzione in medio inglese: interpretò in chiave moderna Sir Gawain e il Cavaliere Verde, un romanzo di fine Trecento. Si cimentò con Pearl (Perla), poema allegorico del tardo XIV secolo e l’anonimo lai bretone Sir Orfeo, originale commistione tra mito orfico e il folklore celtico sulle fate. Si misurò col Beowulf, il più lungo poema epico in anglosassone. Dieci anni dopo aver concluso la traduzione, in una conferenza stampa sulla materia intitolata Beowulf: Mostri e Critici, ribadì il primato della natura poetico-simbolica dell’opera sugli aspetti linguistici e storici e, soprattutto, la centralità dell’ingrediente fantastico.

CIRCOLI, CLUB E ASSOCIAZIONI: LA SOCIALITÀ DI TOLKIEN

Fu un uomo pieno di interessi e di interazioni con l’ambiente umano e culturale: membro o animatore di decine di circoli letterari informali o organizzati, società, club, associazioni universitarie e scientifiche. Lontanissimo dallo stereotipo dell’arido studioso asociale, fu membro degli Inklings a Oxford e del Viking Club a Leeds: qui, i partecipanti alternavano la lettura di antiche saghe norrene a intermezzi goliardici con canti e boccali di birra. Sulla stessa falsariga era membro del club dei Coalbiters (mordi-carbone), riservato ai colleghi docenti. La sua alacre vita associativa fu vastissima, spaziando dalle debating societies vocate al confronto su temi storico-culturali ai gruppi di studio sul Medioevo letterario o sugli idiomi celtici e scandinavi, senza dimenticare la passione per le lingue inventate o reali che lo resero socio della British Esperanto Association e della Oxford Dante Society, dedicata al sommo poeta.

C.S. LEWIS E GLI INKLINGS: A LEZIONE DI FANTASIA

Gli Inklings furono un circolo informale che si riuniva intorno alla figura di C.S. Lewis, l’autore delle Cronache di Narnia. Il gruppo comprendeva intellettuali come Owen Barfield, e Charles Williams. Nonostante la radicata avversione al cattolicesimo, Lewis condivise e si confrontò con le bozze del Signore degli Anelli di Tolkien, che leggeva e commentava. Durante una serata Lewis si convertì aderendo alla chiesa anglicana, dopo una accesa discussione con l’amico. Il tema era la natura e la funzione delle storie a cui erano entrambi tanto appassionati: sono forse i miti null’altro che belle menzogne, come pensava Lewis, oppure la modalità, imperfetta, ma nobile e bella, in cui gli uomini esprimono verità universali, come diceva Tolkien? Per quest’ultimo, la creatività umana era un grande dono di Dio, in cui si riflette e si propaga nella Storia la Sua stessa potenza creatrice. Queste idee sono state espresse nel poema Mythopoeia.

TOLKIEN AUTORE

Tolkien manifestò fin dall’infanzia una spiccata attitudine creativa, che si realizzò innanzitutto in forma linguistica: già da bambino amava inventare linguaggi, a partire dalla trasformazione e dalla ricombinazione di idiomi già esistenti. Affermò lui stesso la storia di questo suo “hobby” nel saggio Un vizio segreto. La sua urgenza creativa non si fermava all’invenzione di lemmi astratti, decontestualizzati, senza storia: per poter essere convincenti, anche le parole inventate avevano bisogno di uno sfondo, di una ambientazione, di una rete di storie e di una mitologia completa. Ne è un esempio il Legendarium che iniziò a comporre nel 1917 e che sarebbe confluito nell’opera postuma pubblicata con il titolo di Il Silmarillion. La creazione di questa mitologia fu un modo per esorcizzare gli orrori della guerra e al contempo, un’obbedienza alla chiamata vocazionale dei TCBS. Il Legendarium rimase la sua principale ambizione letteraria per tutta la vita e continuò a lavorarci fino alla sua morte. Fu anche la sua più grande delusione perché non riuscì mai a completarla e solo successivamente venne riordinata dopo la sua morte dal figlio Christopher.

L’Hobbit, invece, fu scritto inizialmente per il divertimento dei figli senza alcun legame con la sua mitologia segreta. Pubblicato nel 1937, ebbe subito un successo inaspettato. Incoraggiato dal suo editore, scrisse un sequel che parlasse di Hobbit. Dopo quasi venti anni dalla prima pubblicazione, realizzò il primo volume della sua monumentale trilogia del Signore degli Anelli: una storia completamente integrata nella sua mitologia e nel suo compimento.

IL VIAGGIO IN ITALIA

Interessante per comprendere meglio il pensiero di Tolkien, la sezione dedicata al viaggio in l’Italia che visitò due volte: nell’agosto del 1955, recandosi a Venezia e ad Assisi accompagnato da sua figlia Priscilla e, nel 1966, in crociera con sua moglie Edith. Scrisse un diario che intitolò Giornale d’Italia, dove annotò appunti, critiche e pensieri. Descrisse la stazione ferroviaria di Milano come “enorme, calda, fumosa e soffocante sotto il suo grande tetto”, elogiando i paesaggi incantevoli della Lombardia, giudicandoli stranamente familiari. A molti suoi interlocutori, egli ricordò quella esperienza evocando parallelismi tra i pittoreschi paesaggi della laguna e gli scenari sognanti di Gondor, il regno degli uomini incastonato nella sua geografia fantastica. Durante il soggiorno ad Assisi, visse un grande conforto spirituale sostando nella Basilica di Santa Chiara, nella Cattedrale di San Rufino e al complesso di San Damiano. Infine, visitò la tomba di San Francesco. Tornato in Inghilterra, scrisse al figlio Christopher affermando di voler studiare la lingua italiana.

TOLKIEN E GLI EDITORI ITALIANI

La pubblicazione dell’opera più celebre di Tolkien, Il Signore degli Anelli, in Italia ha avuto una storia difficile, segnata da rifiuti eccellenti. A solo un anno dalla pubblicazione in Gran Bretagna, il romanzo fu offerto alla casa editrice Mondadori, la quale declinò la proposta ritenendo di non essere motivo di interesse per i lettori italiani. Questo rifiuto venne ribadito nel 1962 dal direttore editoriale Elio Vittorini che affermò la mancanza di originalità del testo. Tutti questi dubbi non furono condivisi da Mauro Ubaldini, fondatore e direttore della Astrolabio, che pubblicò nel 1967 il primo volume della trilogia, ricevendo uno scarso riscontro del pubblico. Lo scenario mutò nel 1970 con la riproposizione in un volume unico dell’editore Edilio Rusconi: una operazione nata grazie all’amicizia tra Ubaldini e il neodirettore editoriale della casa editrice milanese, Alfredo Cattabiani, l’illustratore Piero Crida, e l’intelletuale-filosofo Elémire Zolla, che conoscevano bene la saga tolkieniana. La prima traduzione di Vicky Alliata di Villafranca fu rivista in dettaglio dal curatore Quirino Principe e corredata da una introduzione affidata proprio a Zolla.

Con tale veste il successo fu subito notevole. Questo incoraggiò Rusconi a pubblicare negli anni successivi Albero e Foglia del 1976, e il Il Silmarillion. Questo esito favorevole convinse gli altri editori come Adelphi ed Einaudi a investire su altre opere del Professore di Oxford, come l’Hobbit e il Cacciatore di Draghi. Negli anni 2000, i diritti furono ceduti a Bompiani che realizzò una nuova traduzione del Signore degli Anelli, curata da Ottavio Fatica.

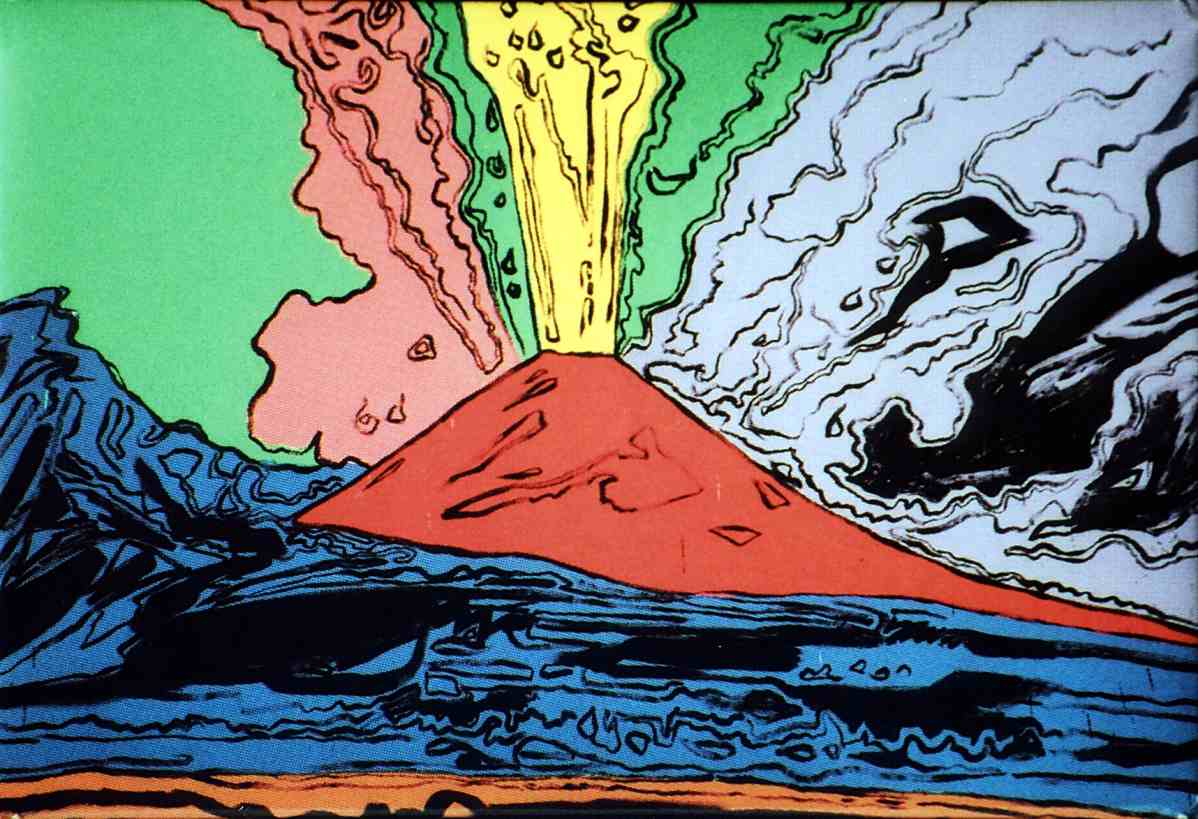

L’ARTE DELLA “TERRA DI MEZZO”

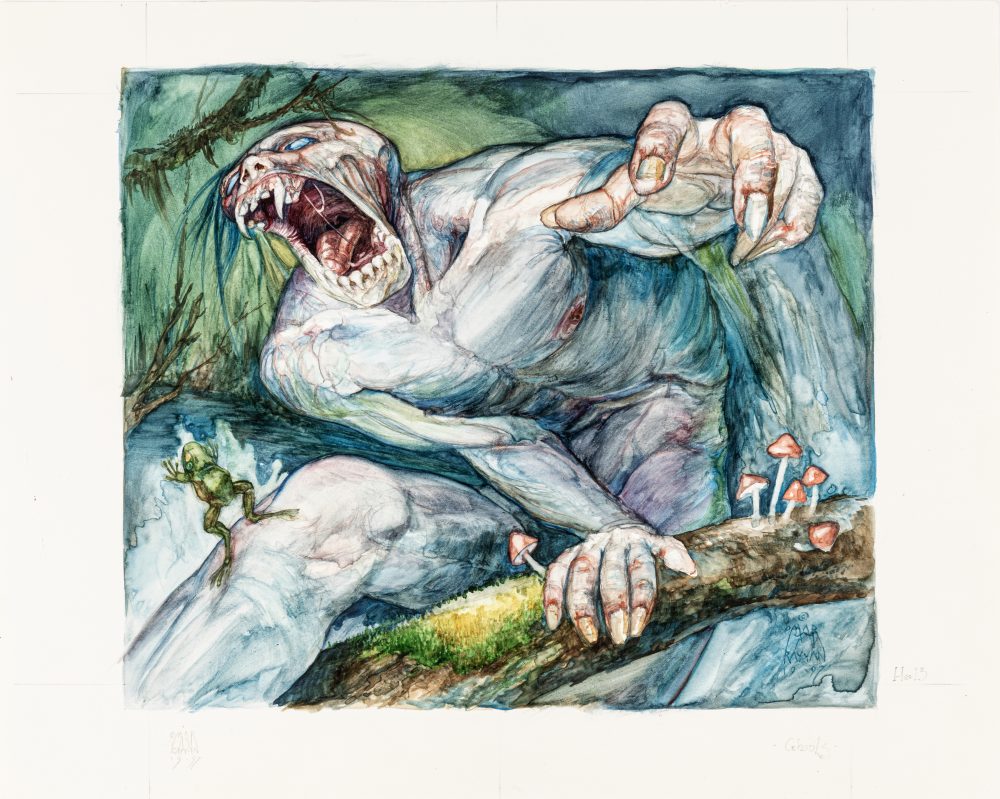

Una sezione della mostra è dedicata al rapporto fra l’arte e i romanzi di Tolkien. Nel 1936 lo scrittore inglese tornò alla sua idea di realizzare Lo Hobbit completo di immagini che furono inserite nelle prime edizioni e nelle ristampe. Per la gran parte si tratta di raffigurazioni di paesaggi che Bilbo attraversava durante la sua avventura: lo hobbit non è mai visibile, sempre troppo piccolo e nascosto. La figura del protagonista arriverà soltanto dieci anni dopo, dalle mani di due illustratori svedesi, Torbjorn Zetterholm e Charles Sjoblom, per l’edizione nazionale. Successivamente, le immagini per lo Hobbit furono realizzate da Horus Engels per la Germania nel 1957, da Jan Mlodozeniec per la Polonia nel 1960, da Antonio Quadros per la prima portoghese nel 1962 e da Tove Jansson per la seconda edizione svedese. Due anni dopo, per la rivista inglese Princess Magazine, l’illustratore Ferguson Dewar realizzò ottantatre illustrazioni. Fu il primo a riportare una immagine corretta dei personaggi della Terra di Mezzo, grazie alle indicazioni ricevute dallo stesso Tolkien. Soltanto diciotto anni dopo, invece, La Compagnia dell’Anello giunse negli Stati Uniti nel 1972, illustrata da Tim Kirk, noto per aver realizzato il Tolkien Calendar, dove venivano mostrati per la prima volta personaggi reali immersi in ambienti incredibili. I fratelli Tim e Greg Hildebrandt osservarono i lavori di Kirk ed eseguirono ben quarantadue dipinti dai contrasti cromatici decisi, riscuotendo un successo planetario. Dal 1984 fu un artista inglese, Roger Garland, a spezzare la continuità americana dei Tolkien Calendar, con le sue illustrazioni nuove, surreali e visionarie. L’anno seguente, nel 1985, Chris Achilleos, diede un nuovo impulso creando immagini sempre più vere e credibili, portando la sua esperienza nella fantasy art all’interno della Terra di Mezzo. Nello stesso anno dal Sudafrica, Angus McBride realizzò illustrazioni ricche di movimento mai viste in precedenza. Il passaggio da una immagine mostrata ad una da “vivere” trovò la sua attuazione nel 1987, quando furono presentati i lavori di John Howe, Ted Nasmith e Alan Lee. Per l’Italia, invece, un contributo importante fu ad opera di Angelo Montanini, che insieme a Maria Distefano, Maura Boldi, Alessandro Maccari e Luca Michelucci, diedero vita alla Società Italiana Tolkieniana.

UN FENOMENO “POP”

Negli anni Settanta venne realizzato il primo lavoro cinematografico ispirato al capolavoro di J.R.R. Tolkien ad opera del regista Ralph Bakshi. Dopo lo straordinario successo della trilogia ad opera del regista Peter Jackson, con ben 17 premi Oscar, aumentò ulteriormente la notorietà dello scrittore inglese. I suoi film sono la punta dell’iceberg di un lungo processo che si è esteso in saggi, libri, videogames, giochi da tavolo, illustrazioni e composizioni musicali, oltre all’adattamento per il cinema, il teatro e la radio. Il tutto senza contare rassegne, simposi, eventi collettivi, associazioni, gruppi culturali e istituzioni universitarie.