Nel corso della World Conference on Creative Economy (2-4 ottobre 2024) di Tashkent, Uzbekistan, Simone Verde (direttore degli Uffizi) e Mariët Westermann (direttrice Guggenheim) hanno dialogato sul ruolo della tecnologia nell’arte e di come i rispettivi musei stanno provando a integrarla nelle loro attività.

Non se, non quando, non rimane che il come. C’è chi la percepisce come una panacea rivoluzionaria e non vede l’ora di cibarsene, e chi invece la teme come un’aura scura pronta a insinuarsi nelle sale dei musei fino a corromperne l’anima. Qualunque sia la posizione assunta nel mezzo di questi due estremi, per tutte le realtà culturali è giunto il momento di fare i conti con la tecnologia. La questione che rimane, appunto, è solo come. Si fa presto a gridare al cambiamento e al progresso, ma dalla sfavillante teoria alla fangosa pratica tocca pure a qualcuno compiere quei passi di mezzo. Traghettare le istituzioni museali, di per sé conversatrici quasi per natura e missione, verso un futuro che consenta loro di sopravvivere, o si spera anche qualcosa di più, in un contesto sociale che pare a loro sempre più avverso.

Posto che ovviamente sono anni che la tecnologia ha messo piede al museo, è interessante analizzare come essa sia percepita a seconda del tipo di istituzione. Ma soprattutto come i vari contesti museali si stiamo impegnando, o siano costretti a impegnarsi, per integrare i nuovi mezzi in modo funzionale e finalmente privo di retorica. Cioè in un modo capace di valorizzare appieno la collezione del museo, o di ampliarla, o di estenderne le attività. Una modalità sia dunque pensata su misura per ogni spazio, piuttosto che adottata indiscriminatamente per il semplice bisogno di tenersi al passo con i tempi. Un aspetto, questo, che ci indica come la questione sia prima di tutto ideologica: ogni museo deve necessariamente rispecchiare il contesto in cui vive? O forse la sua esistenza è data proprio dalla capacità di rimanere affine a ciò che conserva?

Uno spunto da cui ha preso avvio la conversazione che Simone Verde, direttore degli Uffizi, ha intrattenuto con Mariët Westermann, direttrice e CEO della Fondazione Guggenheim (che ha sedi museali a New York, Bilbao, Dubai e Venezia), nel corso della World Conference on Creative Economy di Tashkent, Uzbekistan. L’incontro inaugurale dell’evento ha di fatto preso piede da una premessa tanto semplice quanto doverosa: non tutti i musei sono uguali, ogni museo deve trovare la sua strada. Ed è dunque inevitabile che il Guggenheim, da sempre votato all’avanguardia, abbia più stimoli, oltre che più requisiti, per muoversi nel territorio delle nuove tecnologie votate all’arte. D’altro canto, le Gallerie degli Uffizi, scrigno del Rinascimento italiano e vestigia di un passato glorioso, poco si intendono con linguaggi lontanissimi dai loro. Eppure, entrambi i direttori partono da considerazioni condivise, dal terreno comune che le due istituzioni abitano con sostanzialmente le stesse modalità.

Vi è infatti totale convergenza su diversi aspetti. La tecnologia aumenta l’accessibilità al museo: sia al suo interno, con l’implementazione di guide audiovisive e pannelli integrativi; sia all’esterno, con la comunicazione social (e questo davvero è un linguaggio a sé, tutto da scoprire per entrambe le tipologie di museo) e lo sviluppo di applicazioni che consentano di approfondire e personalizzare la propria visita, prima o durante l’esperienza. Ed ecco che per entrambi iniziano i guai, se non vere e proprio minacce. “É evidente, oltre che sostenuto da ricerche accademiche di varia natura, che se l’occhio umano deve scegliere tra uno schermo e qualsiasi altro supporto visivo, sceglie lo schermo“, ammonisce Verde. “Più luce, maggiore intensità dei colori, una dinamicità concreta“, continua il direttore del museo fiorentino, che instaura, o accetta, una vera e propria competizione fra i dipinti e i supporti video. C’è da scommettere che se si ponesse la riproduzione digitale della Primavera di Botticelli al fianco dell’originale, tutti guarderebbero quella.

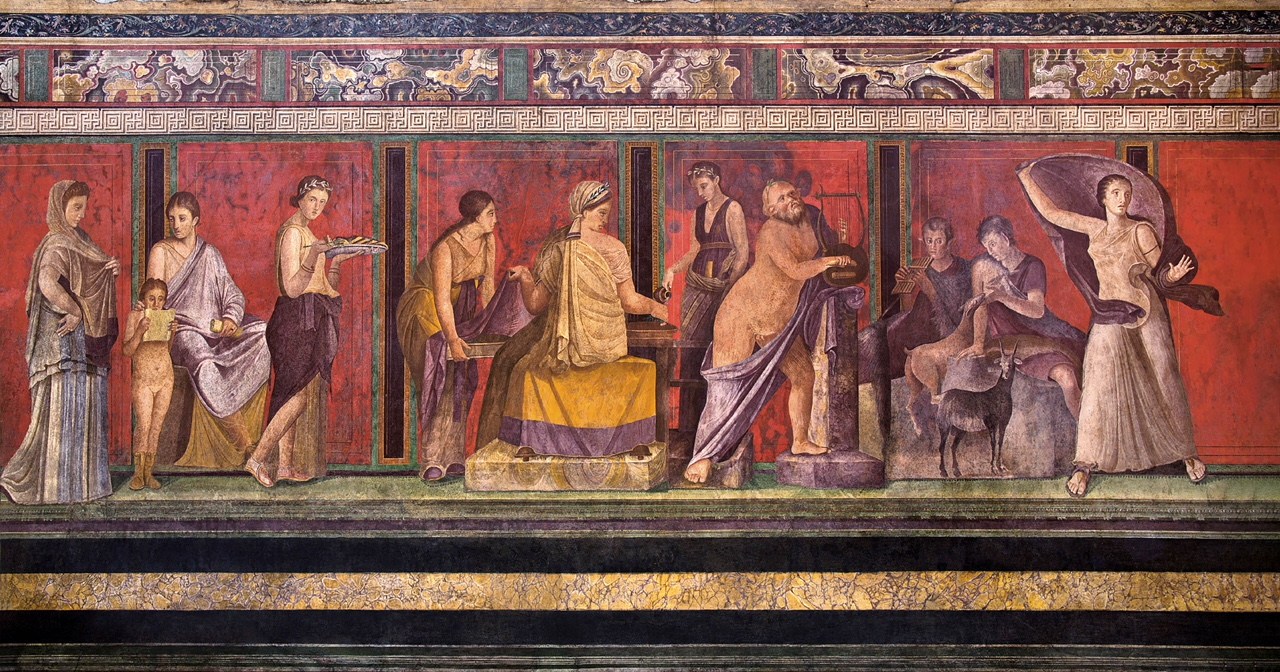

Come un incantesimo a cui non ci possiamo sottrarre, l’immagine virtuale ci rapisce, ci porta lontano da ciò che l’ha ispirata. “Eppure è solo lì che si ritrova la ricercatezza dei colori, la loro naturalezza, la spontaneità con cui si legano agli altri, la prospettiva, gli effetti ottici, la preziosità e la scelta dei materiali”. Con l’uso della polvere di lapislazzuli, per esempio, Botticelli voleva trasmettere un preciso significato, riconducibile alla Madonna. “Se perdiamo l’incontro col materiale, perdiamo il percorso che ci conduce al simbolo che dà senso alla rappresentazione“. Dunque meglio optare per accompagnamenti video incentrati sui dettagli, che scorrano lentamente, che portino a scoprire minuziosità difficili da cogliere altrimenti. Un’esperienza particolarmente efficace proprio con i dipinti antichi, spesso più ricchi di personaggi, decorazioni, finezze che da sole rappresentano dipinti a sé stanti. Se posti a distanza, con una luminosità non invasiva, allora sì che iniziano a rappresentare un’opportunità. L’idea è dunque di prestare il proprio linguaggio, l’arte antica, a un medium moderno, affidandocisi ma non abbandonandocisi.

Più attivo il ruolo che Mariët Westermann si assume alla guida del Guggenheim. Oltre a quanto detto, la Fondazione americana si può infatti permettere di osare di più, di prendere attivamente parte all’evoluzione tecnologica, di adottarne il linguaggio fino a parlarlo lei stessa. L’LG Guggenheim Award, per esempio, promuove la diffusione e comprensione dell’arte digitale, che utilizza dunque il medium tecnologico per produrre manufatti artistici in senso stretto. “Si tratta della massima integrazione tra i due mondi, quella che consente ai due di procedere insieme, come una cosa sola“, sostiene Westermann, che riconosce come sia un’operazione che l’istituzione si può permettere proprio perché museo di arte contemporanea, per di più dalle ampie possibilità economiche.

Avviata l’anno scorso e programmata (almeno) fino al 2027, si tratta di un’iniziativa che pone il Guggenheim all’avanguardia nell’intersezione tra arte e tecnologia. Intersezione che a mano a mano dovrebbe diventare più una sovrapposizione, un’unione, perché come suggerisce Verde “il medium è esso stesso un linguaggio“. Tradotto: la tecnologia è un supporto che autonomamente, se si rivelerà in grado, produrrà manufatti artistici in senso stretto, senza la necessità di parlare di convergenze, che alludono a una separazione originale dei campi, affinché l’arte digitale superi il semplice spirito del tempo ed entri stabilmente e legittimamente nel campo creativo.

Un processo che richiede tempo, ma soprattutto qualcuno che attivamente operi in tal senso. Si guardi dunque al lavoro di Shu Lea Cheang, artista e regista franco-taiwanese-americana, che nel 2024 ha vinto l’LG Guggenheim Award. A partire dagli anni ’90 Cheang ha sfruttato le sue capacità di programmazione, software design, gaming e hacking per realizzare progetti poliedrici in grado di far avanzare il discorso artistico. Due esempi: ha utilizzato strumenti di comunicazione analogici in Those Fluttering Objects of Desire (1992-93); e sensori di movimento e sistemi di gestione dei dati in BabyPlay (2001), sviluppando un approccio alternativo alla tecnologia basato sulla produzione condivisa.

Alla luce della complessità e alla profondità che queste e altre opere stanno raggiungendo, Westermann evidenzia come “non siano progetti che hanno la miope prospettiva sfruttare retoricamente la tecnologia per non perdere le nuove generazioni, ma che si impegnano a sviluppare e comprendere appieno le possibilità creative dei nuovi mezzi“. Un impegno che in qualche modo riporta il discorso a monte, al campo ideologico in cui i musei si muovono. Nati con il compito simbolico di celebrare regnanti di varia natura, nei secoli hanno assunto un carattere sempre più storico, volto alla conservazione della memoria; fino alla seconda parte del Novecento, in cui sono diventati elemento integrante del settore terziario, che gli ha immessi in un sistema economico vicino al settore dell’entertainment.

Oggi, probabilmente, come sintesi di tutto ciò che è stato in passato, il museo assume il ruolo di laboratorio sociale, un luogo di studio e di ricerca, di confronto e selezione, dove possono convivere istanze di varia natura. É legittimo, dunque, che un museo (vedi gli Uffizi) scelgano di porsi come un luogo alternativo al dilagare della tecnologia. Se non del tutto impermeabile, quantomeno selettivo nell’annettere elementi che non gli appartengono, e a cui legittimamente oppone un conservatorismo utile alla dinamica dialettica. Dall’altra parte, proprio in quanto luoghi di confronto, musei come il Guggenheim si fanno autori del cambiamento, danno concreta possibilità alla novità di apportare evoluzioni positive, di procedere, per qualche aspetto, si vedrà, anche di progredire. Due differenti prospettive ugualmente valide, ugualmente legittime, ugualmente necessarie.