“In un mondo sempre più frenetico e dominato da stimoli digitali, la scultura rappresenta un momento di pausa, di riflessione profonda e di connessione diretta con la materia. Non è in competizione con le tecnologie immersive o le installazioni interattive, ma offre un contrappeso: un’esperienza intima e meditativa”. Ne parliamo con Athar Jaber in questa trentanovesima puntata di Progetto(s)cultura.

Quando vi siete incontrati, tu e la scultura?

Sono nato a Roma, in un ambiente artistico: i miei genitori, i miei zii e tutti i loro amici erano pittori. Negli anni ‘80 e ‘90, mio padre era uno dei pittori di Piazza Navona. Ricordo estati trascorse tra le piazze e i vicoli di Roma, aspettando che finisse di lavorare. In quelle sere, giocavo mentalmente con le sculture della città. Negli anni Novanta, trasferendomi a Firenze, e influenzato dall’ambiente artistico in cui mi trovavo, presi a disegnare regolarmente. Quando iniziai ad annoiarmi di copiare figure dai libri di storia dell’arte, mi mossi per la città a copiare dal vivo le statue di Firenze. Passavo intere giornate sotto la Loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria, a Orsanmichele, alla Galleria degli Uffizi e alla Galleria dell’Accademia, a disegnare le sculture che abbelliscono la città. Questo fu il mio primo vero incontro consapevole con la scultura; un momento che segnò profondamente il mio percorso artistico. Tuttavia, il momento decisivo avvenne molti anni dopo, quando, per la prima volta, toccai un blocco di pietra con martello e scalpello durante i miei studi.

Dove ti sei formato?

Sinceramente, credo che la mia formazione più profonda e viscerale fosse già avvenuta in Italia durante la mia giovinezza, come descritto prima. La mia formazione accademica, invece, si è svolta all’Accademia di Belle Arti di Anversa, in Belgio. Lì ho appreso le tecniche classiche della scultura e ho sviluppato un approccio che unisce tradizione e contemporaneità. Durante quegli anni, ho esplorato non solo le competenze tecniche, ma anche un modo di pensare la scultura come un mezzo per affrontare temi contemporanei, combinando la conoscenza della materia con un’apertura verso nuove estetiche e nuove interpretazioni.

Dall’Italia, al Belgio, al Medio Oriente hai cambiato spesso casa e luogo di lavoro. Per quale ragione?

In realtà, l’ordine corretto è: Italia, Yemen, Russia, Italia, Olanda, Belgio e infine, da poco più di un anno, Emirati Arabi Uniti. I vari spostamenti sono stati dettati da necessità socio-economiche vissute da mia madre, costretta a emigrare in cerca di condizioni migliori. Vivere in culture così diverse è stato un dono prezioso, poiché mi ha permesso di sviluppare una sensibilità unica verso temi come identità, appartenenza e trasformazione. Nella mia tarda adolescenza ci siamo trasferiti in Olanda e, quando decisi di studiare scultura, l’Accademia di Belle Arti di Anversa, nel vicino Belgio, era la migliore opzione disponibile. Dopo aver completato gli studi nel 2008, ho insegnato nella stessa accademia per quindici anni, consolidando le mie competenze come scultore e docente. Nel 2023, insoddisfatto della realtà locale e in cerca di nuove opportunità artistiche, ho scelto di trasferirmi ad Abu Dhabi. E ne sono felicissimo.

I greci pensavano che l’arte nascesse dal thauma, cioè dallo stupore (che confina col terrore); stupore che, nel tuo caso, si esprime sovente attraverso la rottura, la frantumazione delle tue stesse opere. Da cosa credi abbia origine questa forma di espressione?

Crescere a Firenze, una delle città più belle del mondo, mi ha immerso in una bellezza e armonia quasi inconcepibili. Al contempo, essendo di origini irachene, per tutta la durata della Guerra del Golfo del 1990, ogni mattina mi svegliavo con le immagini dei bombardamenti in Iraq. Quelle immagini di distruzione — corpi smembrati, case distrutte, vite spezzate — convivevano con la perfezione estetica delle opere rinascimentali che incontravo quotidianamente. Non riuscivo a comprendere come l’uomo potesse essere capace di creare tanta bellezza e, allo stesso tempo, tanta distruzione. Questa tensione tra costruzione e distruzione, conservazione e perdita, integrità e frammentazione, permea il mio lavoro, con il quale cerco continuamente di confrontarmi con l’entropia, con i nostri vani tentativi di preservare la fragilità di una bellezza intrinsecamente precaria.

Un modello riconosciuto di tale tensione parossistica è di sicuro Michelangelo. Ritrovi una simile forza in qualche artista contemporaneo? A chi ti senti più vicino?

Michelangelo è un riferimento inevitabile per chiunque lavori nella scultura. Ma le sue opere che mi risuonano di più non sono quelle completate a perfezione – come il David o la Pietà di San Pietro – ma i non finiti: i Prigioni, le sue ultime Pietà. Mi interessano da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista concettuale, proprio perché toccano le tematiche che mi sono più care. Nel contemporaneo, vedo una forza simile in artisti come Francis Bacon, capace di rappresentare la condizione umana con una crudezza emotiva unica. Anselm Kiefer, con il suo lavoro sulla memoria e sulla distruzione, trasmette simultaneamente un senso di monumentalità e fragilità. Mi sento vicino a chi usa la materia come mezzo per raccontare la condizione umana in modo autentico.

Michelangelo, oltre che il punto di incontro tra passato e presente, è il modello di una figurazione che, pur senza annullarsi, si apre all’astrazione. Pensi che la scultura in sé sia ancora comprensibile in un mondo abituato a ben altre sollecitazioni?

La scultura assume un ruolo essenziale proprio perché offre un’esperienza tangibile e fisica che manca nel virtuale. In un mondo sempre più frenetico e dominato da stimoli digitali, la scultura rappresenta un momento di pausa, di riflessione profonda e di connessione diretta con la materia. Non è in competizione con le tecnologie immersive o le installazioni interattive, ma offre un contrappeso: un’esperienza intima e meditativa.

La scultura è lenta: richiede tempo per essere creata e per essere apprezzata. Va osservata in silenzio, con attenzione, lasciando spazio al pensiero e alla contemplazione. È un’esperienza profondamente pensierosa, meditativa, che contrasta con la rapidità degli stimoli digitali a cui siamo ormai abituati. Purtroppo, non tutti – sia artisti, sia spettatori – riescono più a dedicare queste attenzioni a un’opera d’arte statica. Tuttavia, proprio in questo risiede la sua forza: nella capacità di offrire un’alternativa, di ricordarci il valore del tempo e della presenza.

Potresti descrivere il tuo modus operandi dall’idea al primo abbozzo alla realizzazione finale?

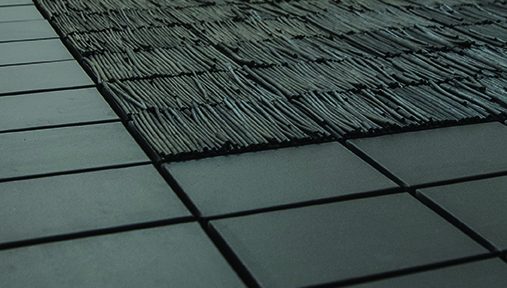

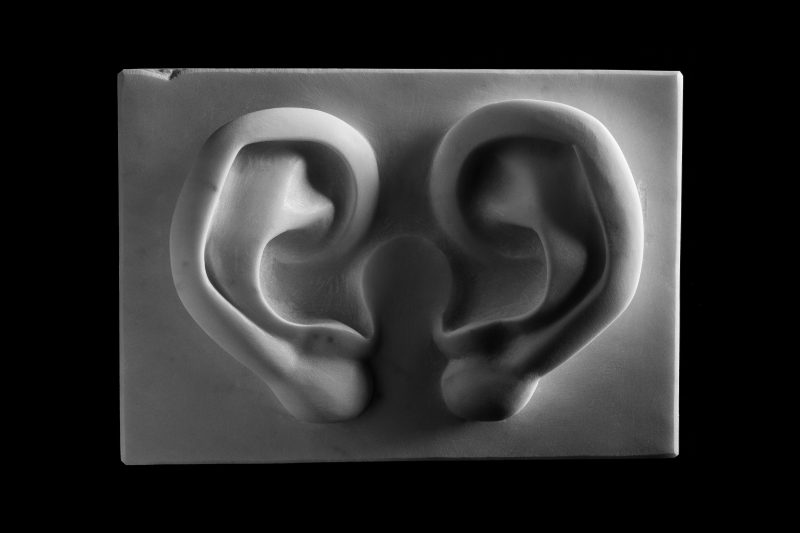

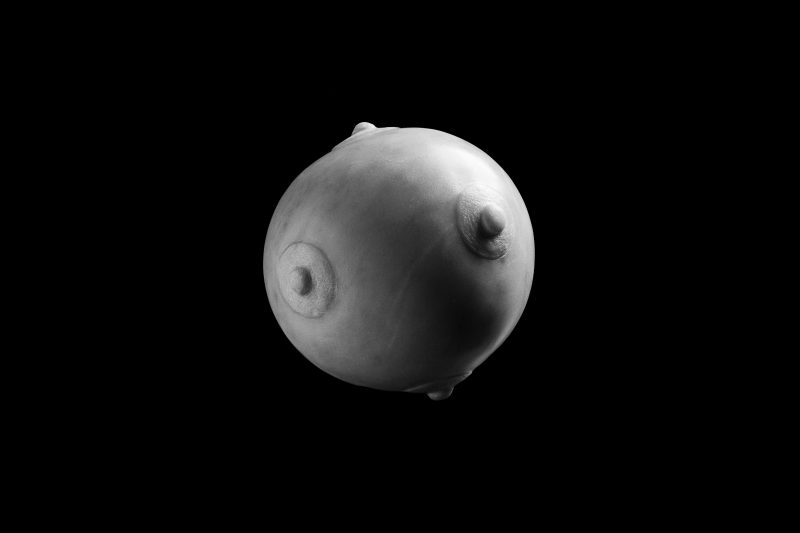

Il concetto è sempre il punto di partenza. Tutto nasce da un’idea, spesso stimolata da una riflessione sulla società. Ogni progetto è unico, e la progettazione e la realizzazione variano di conseguenza. Per le sculture figurative, lavoro direttamente sul blocco di marmo senza disegni o modelli preliminari. Questo approccio mi permette di lasciarmi guidare dalla pietra stessa, instaurando un dialogo continuo e spontaneo con il materiale. Ogni pezzo è un’improvvisazione, dove l’imprevisto diventa parte integrante del processo creativo. So la direzione in cui voglio andare – un busto, un torso o una figura – ma non ho un risultato predefinito: la strada si scopre percorrendola. Per i lavori più concettuali, come scritte o monumenti pubblici, adotto invece un processo più tradizionale. Questo include ricerche approfondite, schizzi preliminari, modelli e una pianificazione dettagliata prima di passare alla realizzazione finale. Questa metodologia più strutturata è necessaria per garantire che l’opera soddisfi criteri specifici legati al contesto e al significato che intendo trasmettere.

Cosa pensi degli artisti che fanno scolpire interamente ad altri le loro opere?

Credo sia una scelta personale legata alla visione dell’artista. Personalmente, preferisco scolpire con le mie mani perché il contatto diretto con la materia è essenziale per la mia pratica. Tuttavia, è importante ricordare che molti grandi scultori del passato, come Bernini o Canova, si avvalevano di assistenti. Ma quei maestri possedevano una conoscenza profonda del materiale e dirigevano ogni aspetto del lavoro con una competenza straordinaria. E i loro assistenti lavoravano a tempo pieno nello studio di uno solo maestro, e sotto la sua guida, assorbivano a pieno l’estetica e la finitura tipica del loro maestro.

Oggi, purtroppo, molti artisti che commissionano opere in marmo non hanno esperienza diretta con il materiale. Questo li rende incapaci di giudicare propriamente il risultato consegnato. Inoltre, l’industria contemporanea è più orientata alla produzione che alla qualità. Poche persone oggi sanno davvero riconoscere la qualità di una scultura ben lavorata.

Questa mancanza di competenza porta a una spirale negativa: il lavoratore non è incentivato a consegnare una finitura perfetta perché sa che il committente e le istituzioni con cui collabora non sono in grado di apprezzarla. Molti artisti affermati a livello internazionale, invece di assumersi la responsabilità verso il pubblico e la storia, pensano solo alla propria gloria personale e al guadagno economico. Il risultato è una mediocrità che rischia di diventare lo standard.

E dell’uso dei robot in scultura?

I robot sono strumenti interessanti che possono essere utili in alcune fasi del processo, come la sgrossatura, e offrono opportunità di esplorazione tecnica. Tuttavia, il loro uso richiede che l’artista committente sia profondamente competente in ogni aspetto del processo creativo, dal disegno alla progettazione, fino alla programmazione e alla realizzazione. Questo perché la progettazione e la programmazione dei robot implicano competenze molto tecniche e di natura diversa dalla scultura tradizionale. Ne consegue che il divario tra l’artista e gli assistenti tecnici, come disegnatori e programmatori 3D, diventa ancora più grande, rischiando di compromettere l’autenticità dell’opera. Oggi, grazie ai robot, chiunque potrebbe teoricamente diventare “scultore”: basta effettuare una scansione 3D di un oggetto, modificarla in un software e premere “stampa” per ottenere una scultura. Ovviamente sto semplificando, questo processo è più complesso di quanto sembri, e spesso si conclude con una finitura a mano da parte di un artigiano esperto. Tuttavia, qui emerge un problema cruciale: l’artista, se privo di una conoscenza approfondita dell’estetica scultorea, potrebbe non essere in grado di giudicare il prodotto finale o di dirigere correttamente l’artigiano. Questo porta a risultati standardizzati e a una perdita della qualità artistica. Basta guardare alle sculture in marmo realizzate per artisti di fama internazionale, ma che non sono scultori: i risultati sono tutti simili per quanto riguarda lavorazione e finitura, e non vibrano di vita; sono oggetti “morti”. Il processo robotico tende ad avvicinarsi più alla progettazione e produzione di design che alla creazione di una scultura autentica. Detto ciò, esistono alcune eccezioni in cui i robot sono stati utilizzati in modo creativo e significativo, portando innovazione nel linguaggio scultoreo. Tuttavia, queste eccezioni sono rare e richiedono un alto livello di consapevolezza artistica da parte di chi li utilizza. Senza questa visione, il rischio è che i robot diventino strumenti di produzione seriale, svuotando la scultura della sua essenza profonda. La scultura, nella sua essenza, non è solo un risultato finale, ma un viaggio che riflette il dialogo tra l’artista e il materiale. La lentezza, il tempo, e l’impegno richiesti nel processo manuale sono parte integrante dell’opera stessa. La tecnologia può certamente supportare l’artista, ma non sostituire la visione, la sensibilità e l’autenticità che nascono solo dal confronto diretto con la materia. In definitiva, il robot è un attrezzo, ma il cuore della scultura resta sempre nell’intenzione e nella mano dell’artista.

Qual è il tuo rapporto con l’imprevisto e con l’errore?

L’imprevisto e l’errore sono elementi essenziali del mio processo creativo. Se li si accoglie con apertura mentale, possono diventare opportunità uniche per scoprire nuove idee e soluzioni. Personalmente, credo che l’errore non esista: quello che chiamiamo “errore” è semplicemente l’arrivo imprevisto di un elemento che non faceva parte del piano originale. Questa paura di sbagliare, instituita in noi fin da piccoli dalle autorità, riflette lo stato di costante terrore e sottomissione in cui viviamo. Molte grandi scoperte, dall’arte alla scienza, sono nate da errori. Molto spesso mi viene chiesto: “Che succede se sbagli un colpo? Se si stacca un pezzo più grande del previsto?” Prima di tutto, bisogna capire che siamo professionisti e che abbiamo sviluppato una sensibilità con i nostri strumenti tale da rendere l’errore altamente improbabile. Ma anche se dovesse accadere, non sarebbe nulla di irreparabile. Ci adattiamo e trasformiamo l’imprevisto in una nuova opportunità creativa. Esattamente come succede nella vita.

Quanto conta per te il confronto con la critica?

Nel corso di tutta la storia dell’arte, così tanti critici hanno espresso, ed esprimono tutt’oggi opinioni talmente opposte che si cancellano a vicenda. Ne sono indifferente. Se a qualcuno non piace il mio lavoro, vuol dire che il mio lavoro non fa per loro, e va bene così.

Ti sei da poco trasferito negli Emirati Arabi. Che differenze noti tra quel mercato nascente, l’Italia e l’Europa?

Gli Emirati Arabi stanno vivendo un’età d’oro. C’è un grande entusiasmo verso l’arte e un grande desiderio di costruire una scena culturale. Ho notato come qui, oggi, gli agenti culturali sia pubblici che privati hanno l’ambizione e la potenzialità di creare un paesaggio artistico non molto diverso da quello creato durante il Rinascimento Italiano. Qui vedo un terreno fertile per sperimentare e per contribuire alla creazione di una nuova identità artistica regionale.

Nel nostro mondo insanguinato, ritieni che l’arte possa incidere, in qualche modo, sul corso degli eventi?

L’arte non può cambiare il mondo da sola, ma può cambiare le persone, offrendo nuove prospettive, generando empatia e aprendo spazi di dialogo. Credo che il compito dell’artista sia continuare a creare, lasciando che la storia faccia il suo corso. Inoltre, in un mondo pieno di distruzione, considero il creare è un atto di resistenza e di speranza.

Il tuo lavoro più rappresentativo e quello su cui vorresti ritornare?

Le mie prime figure. Sono profondamente legato a quell’estetica e ho in progetto di riprenderla su una scala più monumentale, esplorando nuove possibilità formali e concettuali.

A cosa ti stai dedicando, a cosa ti dedicherai?

Un mese fa abbiamo inaugurato una mia scultura per la città di Abu Dhabi, in occasione della prima Biennale di arte pubblica di Abu Dhabi. Questo mese si inaugura il mio nuovo studio, il primo studio di scultura in pietra di stampo tradizionale negli Emirati Arabi. Un momento storico, sia per me che per il paese. A febbraio inaugurerò la mia prima mostra personale negli Emirati alla Ayyam Gallery, una delle maggiori gallerie di Dubai. Inoltre, sto lavorando a una commissione privata importante della quale per adesso non posso svelare altro.