Ispirata ai celebri reportage di Walter Benjamin dedicati alle città in cui gli capitava di soggiornare, per la seconda puntata di “Immagini di città” ci spostiamo a Venezia, con la visione dell’artista Herwig Egon Casadoro-Kopp

Il turismo è la peggiore forma di immigrazione. Da quando il concetto del “turismo di massa” è esemplificato quasi per antonomasia nella città che in passato si autodefiniva “la Serenissima”, tutte le altre città guardano a Venezia per trovare risposte e insidie da evitare. La tassa di ingresso a 5 euro sicuramente non ha reso la città lagunare meno attraente per le masse, né renderà in futuro il suo fascino unico e la sua storia meno allettanti. Ci sono molti epiteti evocativi usati per chiamare Venezia, ma “La Dominante” è quello che mi suona meno attraente. Mi piace invece chiamarla segretamente “ranuncolo” – in inglese buttercup – termine duplice che può indicare sia un tipo di fiore giallo brillante, che spesso cresce vicino all’acqua, sia il burro, sostanza con una densità inferiore all’acqua che gli consente quindi di galleggiare, così come il ghiaccio o l’olio. Il fatto che il genere Ranunculus, con le sue circa 1.750 sottospecie di fiori, in inglese sia chiamato buttercup, può derivare dalla falsa credenza che questa pianta fosse usata per dare al burro la sua caratteristica tonalità gialla. Il fatto inoltre che il fiore sia velenoso per le mucche e altri animali da allevamento, è per me collegato all’assenza di questi animali (come delle automobili) nella Città dei Ponti.

Venezia, così come altri insediamenti urbani vicino alla linea di galleggiamento: Miami, Shanghai, New York o Singapore, affronta lo stesso pericolo incombente di essere sommersa a causa dell’attuale crisi climatica. Per il momento, anche se non sappiamo per quanto, tiene la testa fuori dall’acqua, anche grazie all’aiuto del costoso sistema di paratoie mobili chiamato “MOSE”. Messa in pericolo dall’innalzamento del livello del mare e dal turismo eccessivo, la luce mutevole e riflessa della Laguna è comunque l’invidia di molte città più grandi con un passato meno colorato. Ora che vivo a Venezia da 5 anni, per me è una bellezza satura di arte contemporanea, di dolcezza storica nell’interazione architettonica con l’acqua e la luce, così come di una tenace resilienza, che galleggia sulla superficie come un blocco di burro sbattuto o un petalo di fiore. Anche i mozziconi di sigaro e le cicche di sigaretta galleggiano sull’acqua, che sia quella della laguna veneziana o di qualsiasi altra acqua dentro e fuori dal Mar Mediterraneo. Il giovane scrittore di viaggi britannico Robert T. Byron quando visitò di nuovo Venezia descrisse – nel famoso racconto The Road to Oxiana del 1933 – l’acqua come “saliva calda” al Lido di Venezia, con mozziconi di sigaro galleggianti e “banchi di meduse”. I prodotti della dipendenza dal tabacco che infestavano il nostro ambiente sono forse scomparsi, ma le acque e le loro mutevoli qualità, così come l’occasionale infestazione di meduse, rimangono. Il Lido di Venezia è ancora un piccolo paradiso calmo e piuttosto rilassato, incomprensibilmente quasi sconosciuto d’estate al turismo rispetto alle spiagge affollate e rumorose lungo la costa come Jesolo, Bibione o Caorle. I veneziani lo adorano e il mondo lo guarda ancora più da vicino quando il caldo estivo viene interrotto da schiere di star di Hollywood e dallo stormo di paparazzi che le seguono durante la Mostra del Cinema, il più antico nel circo internazionale dei festival.

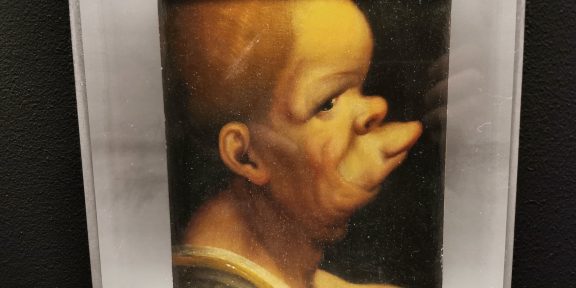

Venezia, come un film neorealista, è generalmente tenuta a galla da attori non professionisti, anche se in un certo numero di casi, “ricchi” attori noti vengono scelti per ruoli principali, recitando contro i loro normali personaggi di fronte a uno sfondo popolato da gente del posto. L’attuale Sindaco è una di queste personalità, che si prende cura di pochi ma che sta sviluppando molto Mestre, dove la maggior parte degli ex veneziani è fuggita, dopo aver venduto agli stranieri le sua proprietà (o non potendosi più permettere di viverci). Venezia è quasi esclusivamente concentrata sulla sua posizione, capitalizzando la bellezza di una città in rovina, mostrando la vistosa maschera della zona più bassa e più facilmente allagata dell’ex bottino bizantino, Piazza San Marco. I film neorealisti, come Venezia, mettono in mostra in genere le condizioni dei poveri e della classe operaia, in questo caso costituite dai lavoratori immigrati e dalle invasioni di turisti di massa che si riversano dalle navi da crociera come mozziconi di sigaretta dalle bocche degli attori negli anni ’50. I veneziani spesso vivono all’interno di un ordine sociale che semplicemente sostiene l’ex ordine gerarchico aristocratico in cui conservare il diritto di nascita è l’obiettivo primario. I turisti e gli influencer locali, d’altro canto, rendono omaggio a tutto questo, usando i loro smartphone per selfie sullo sfondo pittoresco per rappresentare sia simpaticamente che cinicamente, le proprie vicende personali ma solitamente senza l’obiettivo di criticare l’ingiustizia del vero sistema sociale e cercare un cambiamento. Il ranuncolo della “città più instagrammabile” li aiuta a mostrarsi gioiosamente “guarda, eccomi qui nel più bel contesto romantico, tutto felice” dimenticando le lotte e le difficoltà per la durata del soggiorno. Si può dire che i classici film neorealisti dell’età d’oro del cinema italiano, come Roma, città aperta di Roberto Rossellini, hanno tanto estetizzato quanto documentato la lotta delle persone che cercavano di tenere a galla le loro vite. Mi piace vedere Venezia attraverso quel prisma, che i suoi pochi abitanti rimasti e i numerosi visitatori – con una tolleranza per le attrezzature di ripresa come il selfie stick – creano e ripetono su fondamenta antiche “un nuovo mondo in cui gli elementi principali non hanno tante funzioni narrative quanto un loro valore estetico, correlato all’occhio che li guarda e non all’azione da cui provengono”. (Augusto Sainati, Supporto, soggetto, oggetto: forme di costruzione del sapere dal cinema ai nuovi media, in Costruzione e appropriazione del sapere nei nuovi scenari tecnologici. 1998, Napoli, CUEN. p. 154.)

Herwig Egon Casadoro-Kopp é Media artist e artista concettuale, autore di spazi narrativi interattivi, speaker, poeta, attivista e musicista. Ex neuroscienziato cognitivo specializzato nello studio dei sistemi autoreferenziali, del significato, della memoria e delle società di cervelli e il loro impatto sul sé. Gli argomenti che tratta nei suoi lavori sono gli ecosistemi e lo sviluppo del significato attraverso l’arte, il codice, la biotecnologia, la musica, la narrazione, il virtuale, la finzione e la realtà nell’ambito dell’ipereconomia globale.