Fino al 9 marzo 2025 la Villa e Collezione Panza di Varese presenta La condizione del desiderio. Una project room di Arcangelo Sassolino (Vicenza, 1967) a cura di Angela Vettese, con cui si inaugura un nuovo ciclo di mostre site-specific.

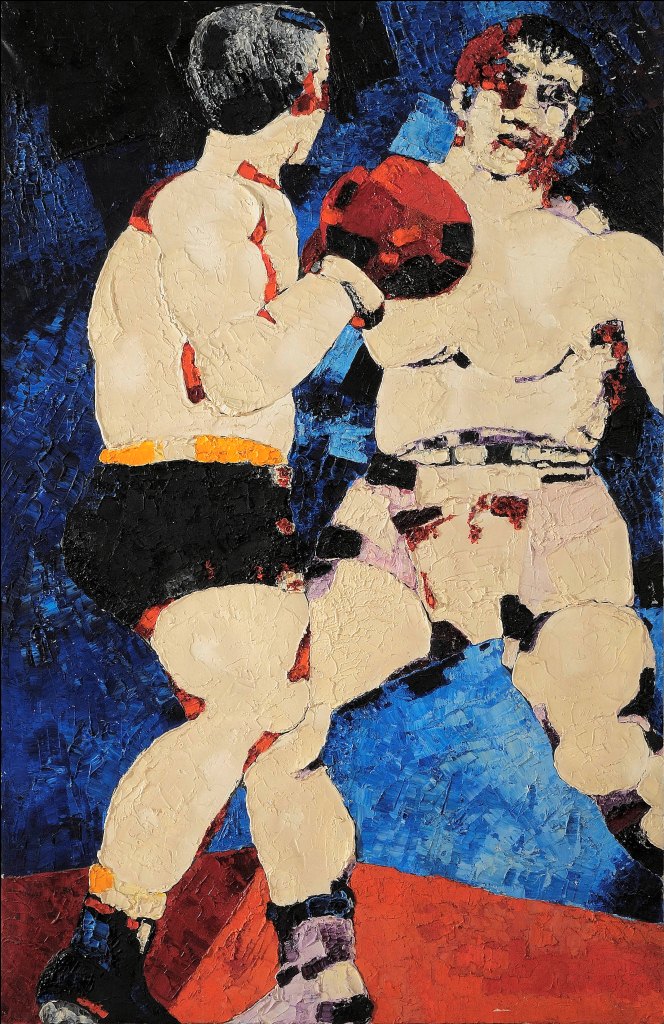

Quella dell’uomo è una realtà contrastante. Forze opposte che generano tensioni reciproche nel minimale bisbiglio di una pace che forse non arriverà mai del tutto. E basta una sola opera ad Arcangelo Sassolino per raccontarlo. Un’installazione monumentale, inizialmente concepita nel 2009 per lo spazio Z33 di Hasselt, in Belgio, riproposta ora nella Scuderia Grande di Villa Panza a Varese a cura di Angela Vettese, per inaugurare un nuovo ciclo di mostre con opere site-specific.

La Condizione del desiderio è, quindi, titolo della mostra e titolo di una composita struttura a putrelle, azionata da un impianto ad aria che permette una lenta e costante oscillazione di un lungo braccio meccanico. Un movimento cadenzato dal ritmo di due blocchi di marmo di Carnia appesi alle estremità, mediante i quali il silenzio minimale dell’esposizione mostra, senza alcuna giustificazione alternativa, ciò di cui l’opera è fatta. La forza, persino nella sua accezione scientifica; la pesantezza del marmo e del ferro; il sistema pneumatico che ne permette l’azione ripetuta e, magari, non controllata; il suo toccare con le estremità il pavimento pensando non al rumore, ma a un tutto armonico.

Equilibrio delle parti: cosa c’è di più classico? Del marmo, l’artista lo aveva detto, ciò che gli interessava era “l’idea che diventasse in qualche modo leggero”. Un peso-leggero, figura e metafora, trasposizione del senso che le è proprio in un senso figurato, in un’immagine. Una levità di lungo corso che non può non rigenerare, in qualche maniera, l’antica relazione chiastica tra gli elementi in gioco. Un dramma in un solo atto. Se per esso ancora si può intendere lo stato delle cose, in primis dell’essere umano, che non riesce a venire a capo della sua arbitrarietà.

Eppure, l’opera non può che mostrare se stessa, e così facendo mostra altro. Assume la postura di un dato poetico capace di realtà, pur non rappresentandola. Quella di Arcangelo Sassolino è arte e nulla più. Ultimamente nemica della funzione, e forse solo in un certo qual modo ancora pedagogica, ma per nulla moraleggiante. Accompagna nel senso più alto del termine, poiché trova in sé, nella gravosità delle travi, il limite di una fatica e la lotta per una compostezza.

Un modo di fare arte, in sintesi, che non ha bisogno di altro se non delle sue specificità idiomatiche per poter esistere, per potere raccontare quel che è e quel che porta. In una puntuale divergenza con l’opera impegnata che, nonostante permanga giusta, rischia, nella migliore delle ipotesi, di vanificare la propria intelligenza prostrandosi a giustificazione di un’idea o assecondando il tema di turno. E poco importa di quale si tratti.

Quanto viene chiamato causa nell’arte di Arcangelo Sassolino non ha niente a che vedere con tutto ciò. Egli incontra, piuttosto, nei suoi risvolti ancora classici, la dimensione di un’installazione che riflettere ciò che è fuori di sé. Ci ricorda che la leggerezza non esiste che per contrasti, secondo accordi e disaccordi continui scanditi dal tempo di una vita. Non come condanna, ma condizione di un desiderio. Un motore necessario al trasferimento di una percezione più che mai veritiera, in grado di guidare l’osservazione sul perno centrale della “macchina”. Ossia, su quel punto stabile a cui si anela per un posato bilanciamento dei bracci. Manifestando in una sola opera, ha scritto Angela Vettese, la propria e di ognuno “ricerca impossibile della pace in una situazione di conflitto”.