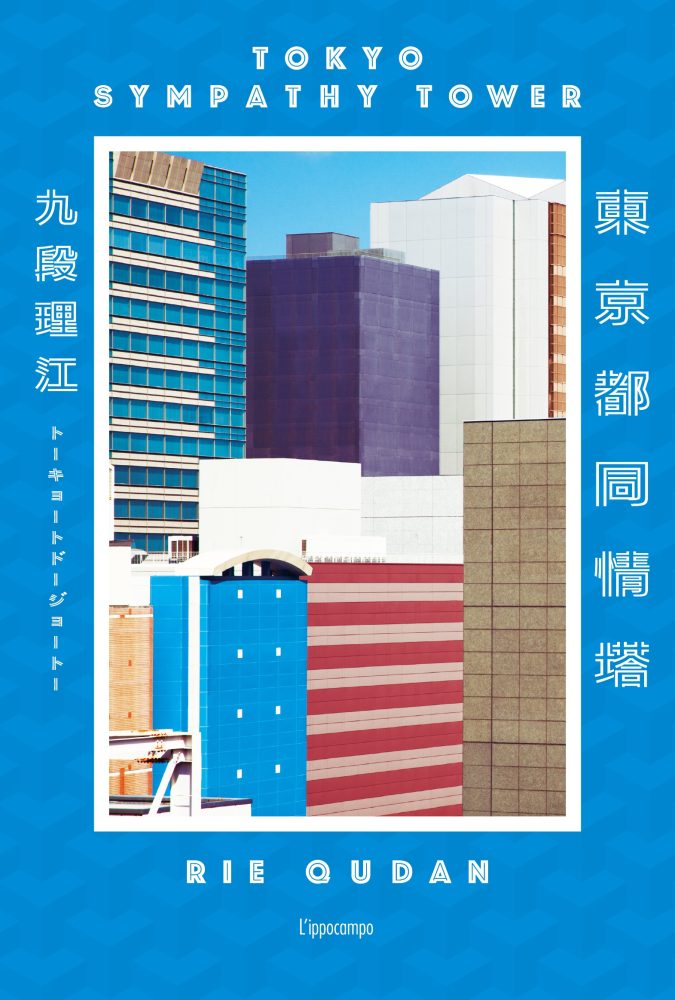

Tokyo Sympathy Tower, visione letteraria di un futuro compassionevole e distopico. Tra architetture reali e immaginate, Rie Qudan racconta come le parole — e le strutture che le contengono — possano renderci liberi o prigionieri

Tokyo Sympathy Tower, visione letteraria di un futuro compassionevole e distopico. Tra architetture reali e immaginate, Rie Qudan racconta come le parole — e le strutture che le contengono — possano renderci liberi o prigionieri

A nord dell’Hokkaido, dove l’inverno non lascia tregua, sorge un museo all’aperto. Fondata nel 1890, la prigione di Abashiri è stata costruita come parte della campagna del governo Meiji per colonizzare l’Hokkaidō, molti prigionieri politici e criminali comuni sono stati spediti ai lavori forzati per costruire strade, ponti e altre infrastrutture… Tra cui proprio la prigione che li avrebbe “accolti”. Le condizioni erano disumane: freddo estremo, lavoro estenuante, malnutrizione. Numerosi detenuti sono morti durante la costruzione della strada tra Abashiri e Asahikawa. Nel 1983 questo complesso penitenziario è stato smantellato e ricostruito fedelmente, le strutture originali in legno dell’edificio a raggiera sono state trasportate pezzo per pezzo dalla sede storica e rimontate ma come museo, l’Abashiri Prison Museum. A Tokyo, invece, nella finzione letteraria di un futuro prossimo, un altro edificio svetta tra le luci della città: la Tokyo Sympathy Tower, una nuova idea di prigione, avveniristica emanazione architettonica di una società in evoluzione, scolpita dalle parole, una nuova Torre di Babale in cui i detenuti non sono più considerati criminali, ma persone meritevoli di empatia, comprensione: sono entrambi – seppur generati da approcci diametralmente opposti – spettacoli della colpa, nella concezione del passato e in quella del futuro.

Quando uso ChatGPT scrivo sempre per piacere e grazie, mi porto avanti per quando l’intelligenza artificiale prenderà il sopravvento e ci annienterà tutti, la speranza è che si ricordi della mia gentilezza. L’ho interrogato anche su questo tema, mi ha rassicurato che è solo uno scenario fantascientifico, nulla che potrebbe succedere realmente, ma ha anche ammesso che non c’è modo di essere certi che non stesse mentendo. Sai di essere ignorante?, gli ho chiesto. “Dipende! – mi ha risposto – So tantissime cose, ma non tutto — e soprattutto non provo emozioni come l’ignoranza nel senso umano. Però sì, ci sono momenti in cui non so rispondere o in cui mi manca qualche informazione. In quel caso, meglio ammetterlo che improvvisare. Vuoi mettermi alla prova?”. Avrete notato che, tendenzialmente, ogni risposta si conclude con una richiesta di feedback: l’intelligenza artificiale sa di essere ignorante, è affamata di informazioni, di dati. Ero curioso di confrontare la risposta che avrei ottenuto io con quella che l’AI ha fornito alla protagonista del romanzo Tokyo Sympathy Tower (in libreria con L’Ippocampo), Makina Sara, un architetto giapponese del futuro (prossimo, praticamente già qui): “Non sono ignorante, sono un’intelligenza artificiale che elabora informazioni a partire da altri testi – le risponde – Inoltre il termine “ignorante” è potenzialmente offensivo. Anziché mancare di rispetto bisognerebbe investire sull’istruzione e migliorare i livelli di alfabetizzazione, così da raggiungere una comunicazione non discriminante”. La prima parte è una risposta realmente generata da ChatGPT, il resto è un’aggiunta letteraria di Rie Qudan, autrice che con Tokyo Sympathy Tower ha vinto il Premio Akutagawa (Akutagawa Ryūnosuke Shō – in memoria di Akutagawa Ryūnosuke, quello di Rashōmon, per capirci), uno de riconoscimenti letterari più prestigiosi del Giappone per la narrativa di autori emergenti. Premio vinto, nel corso degli anni, da autori come Kenzaburō Ōe (poi premio Nobel nel 1994), Sayaka Murata (La ragazza del convenience store), Hiroko Oyamada (La buca), Natsuko Imamura (La donna dalla gonna viola) e Mieko Kawakami (Seni e uova). All’alba della sua vittoria, l’autrice ha rivelato di essersi servita per la stesura del romanzo dell’intelligenza artificiale; la notizia è rimbalzata ovunque, facendo incetta di titoli clickbait (lo scandalo!), ma in realtà il ricorso all’AI è minimo e si inserisce proprio all’interno di una riflessione sulla natura del linguaggio, sui suoi significati, sul suo potere e sul modo in cui si trasforma, sul suo futuro (e quindi sul nostro). L’architettura delle parole ci libera? Ci imprigiona? Qual è il suo reale potere?

2026, Tokyo, il chiacchieratissimo progetto di Zaha Hadid per il nuovo stadio nazionale è stato completato e le Olimpiadi si sono svolte come previsto. Si fa largo una nuova idea di società, una nuova idea di “uomo”, da un approccio diverso alla natura del crimine nasce uno scenario in cui le parole si trasformano per cambiare la realtà che vanno a identificare. Chi commette un crimine non è più identificato dalla parola “criminale” o “delinquente”, ma da un nuovo nome, Homo miserabilis: degno di empatia: “un concetto introdotto di recente dal sociologo Seto Masaki, studioso della felicità – si legge nel romanzo – Nel suo libro, Seto si interroga sul passato dei cosiddetti “criminali”, invitandoci a vederli come individui “sfortunati”, da non discriminare ma da compatire. Un detenuto è un “homo miserabilis”, nel senso che è “degno di empatia”. Il non criminale è invece un “homo felix” (persona felice), che dovrebbe riconoscere la propria fortuna e superare i pregiudizi dominanti”. Da questa nuova visione nasce il progetto, ambizioso e rivoluzionario, di un nuovo tipo di prigione: non più un penitenziario, ma una torre dell’empatia.

2030, Makina Sara è l’architetto che vince il concorso per questa nuova Torre di Babele, uno spartiacque nella percezione della struttura sociale del Giappone, con la sua firma apposta sul progetto, qualcuno la considera un genio, qualcuno una guardiana dell’apocalisse, se i criminali non sono più criminali tutto crolla, il sistema di valori riconosciuto perde di senso, non ci sono più punti cardinali per orientarsi nel mondo. La Tokyo Sympathy Tower (nome avverso alla protagonista: “il suono, la sequenza dei caratteri, il significato di quel nome, le strutture di potere dietro alla torre, tutto cominciò a infastidirmi e sentii che nulla sarebbe più stato come prima”) si erge nel parco di Shinjuku Gyoen, vicino allo stadio, anzi, in dialogo allo stadio. I due edifici sono l’uno la risposta a una domanda posta dall’altro. Sono le parole a plasmare il mondo in cui viviamo o viceversa?

“Ho un libro del 1929 che elenca 250 parole per definire un film parlato, che chiede ai lettori di scegliere quale preferiscono – racconta Peter Bogdanovich nel suo libro intervista Il Cinema secondo Orson Welles – E «talkies» era solo una. C’era roba come «actorgraph», «reeltaux», e «narrative toned pictures». Il regista di Quarto Potere, ricordando il periodo in cui l’audio ha stravolto l’industria del cinema e la sua percezione come prodotto della cultura popolare, commenta di rimando: “Sono andato con mio padre alla prima assoluta del primo film sonoro […]. Mio padre riuscì a resistere mezz’ora, e poi se ne andò trascinandomi con sé. «Questa cosa» disse «rovina per sempre il cinema.»”. Di fronte a cambiamenti epocali – di portata culturale o etica o morale che sia – nasce la necessità di trovare nuove parole, strumenti di per decifrare la realtà che ci circonda, improvvisamente diversa da quella in cui ci trovavamo fino a poco prima. Quello che oggi ci appare scontato, quotidiano, un tempo “è nato”, e in quel momento ha avuto bisogno di un nome che prima non esisteva. E quando quel qualcosa morirà, sarà sorpassato, sparito, cosa ne rimarrà se non il suo nome? Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus…

L’autrice, in un passaggio del libro, fa un parallelismo tra la sua torre dell’utopia e la Tokyo Tower: nel 1958, in pieno periodo di ricostruzione postbellica e modernizzazione del Giappone, viene completata a Tokyo la struttura più alta mai realizzata fino ad allora, costruita per le trasmissioni televisive e radiofoniche e per rappresentare visivamente il nuovo volto del Paese, un simbolo dell’ascesa economica e tecnologica del paese; il nome fu selezionato attraverso un concorso pubblico, i cittadini giapponesi furono invitati a proporre un nome per la torre appena costruita. Alla fine, il nome scelto fu Tokyo Tower, semplice (diretto, internazionale). Anche in quel caso l’incarnazione architettonica di un sistema di ideali (investiti di grandi speranze per il futuro) con la necessità di essere descritto da parole, di essere identificato e rappresentato da lettere che ne trasmettessero il significato e l’identità per tutta la collettività. Rie Qudan con il suo romanzo, in un continuo contrappunto tra reale e ipotetico, tra esistente e plausibile, intercetta in tempo reale questi momenti, sempre più numerosi, rapidi, improvvisi (e quindi di difficile lettura, non c’è tempo di decantazione), l’AI di cui da decenni si favoleggiava (in film e libri di fantascienza) ormai, nell’arco di pochi mesi, è diventata parte della nostra quotidianità (sia per chi la utilizza, sia per chi – soprattutto – la subisce).

Ecco allora che in Tokyo Sympathy Tower il racconto si snoda attraverso diverse voci narranti, quella dell’architetto, quella del suo giovane amante, quella di un giornalista straniero arrivato in Giappone per scrivere un articolo sulla torre dello scandalo. Logica ed emotività si alternano, come i registri, come i caratteri (i font) e i protagonisti della narrazione. Il loro mondo, come il nostro, sta cambiando e devono capire come trovare un posto al suo interno: “A me spettava pensare al guscio – riflette la protagonista – Forma, struttura, materiali, budget e scadenze. Idee e contenuti non mi riguardavano. Ero un’architetta, punto e basta. Eppure era strano che delle semplici parole mi turbassero a tal punto, quasi avessero un peso e una consistenza reali”; un romanzo breve ma acutissimo, che riflette su di noi, oggi, proiettati verso il futuro a una velocità che ancora ci sfugge.