C’è un artista veneziano che, trent’anni fa, ha capito tutto prima di molti altri. Gianmaria Potenza, classe 1936, ha visto arrivare l’ondata digitale e, invece di scappare o farsi travolgere, l’ha osservata, sezionata, assorbita, metabolizzata. Senza mai toccare un computer.

Ora, Palazzo Ferro Fini ospita una mostra che suona come una rivincita lenta e solenne: Gianmaria Potenza. Elaborating New Codes, a cura di Valeria Loddo, organizzata dalla Fondazione Potenza Tamini. In esposizione ci sono una trentina di opere che mettono a nudo le ossessioni più profonde dell’artista: la struttura, il modulo, il ritmo, il tempo. Ma, soprattutto, l’umano dentro la macchina.

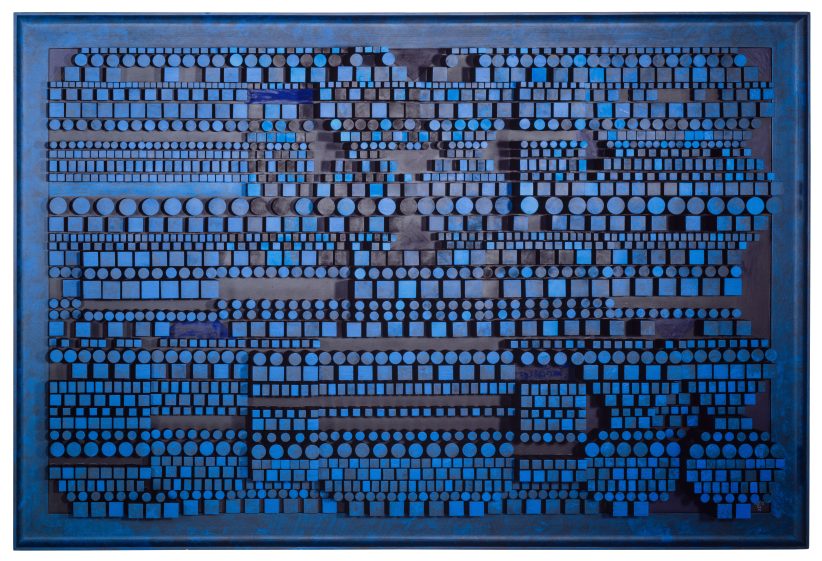

Guardate gli Elaboratori. Non fate i sofisticati, non pensate di aver già visto tutto questo: i cubi, i cilindri, i pattern ripetuti. Vi sbagliate. Queste opere sono dei piccoli Frankenstein. Sì, sono moduli, ma ogni modulo è fatto a mano. Ogni unità ha una sua storia, una sua imperfezione. Sono forme elementari che si moltiplicano, certo, ma non per diventare decorative. Potenza usa la ripetizione come una sonda. È l’arte che ti chiede: “Quanto puoi guardare qualcosa prima di vedere davvero?”

Negli anni Novanta, quando tutti pensavano che l’arte dovesse reagire al digitale diventando virtuale, Potenza ha fatto il contrario. Ha reso l’algoritmo tattile. Ha preso i concetti di serialità, modularità, linguaggio macchina — e li ha scolpiti. È come se Donald Judd si fosse reincarnato in un artigiano veneziano con una gran voglia di ribaltare l’ordine delle cose.

La curatrice parla di “un punto di approdo e di ripartenza”. E ha ragione. Perché questi Elaboratori non sono né il principio né la fine. Sono una zona di attrito. Sono sistemi aperti — strutture che sembrano finite ma che invitano il nostro cervello a continuare. A variare. A deviare.

Ecco il colpo di genio: Potenza lavora su ciò che oggi ci consuma — l’iperconnessione, l’overload visivo — ma lo fa nel modo più controintuitivo possibile. Non accelerando, ma rallentando. Le sue sculture si guardano con calma. Chiedono tempo. E lo meritano. Sono come dei mantra in legno.

C’è poi la parte “interdisciplinare” (parola che odio, ma va usata): la Fondazione lancia un bando per giovani musicisti, in collaborazione con il Conservatorio di Venezia. Devono comporre su queste opere. Tradurre il linguaggio modulare delle forme in suono. È una mossa intelligente. È una sfida che può far bene a entrambi i linguaggi. Perché se l’arte è sistema, allora anche la musica può diventarlo. Ma soprattutto: se l’arte è aperta, deve continuare a parlare ad altri sensi, ad altri mondi.

Infine, una nota biografica che non va ignorata: Potenza è uno di quei maestri che ha fatto tutto senza fare troppo rumore. Ha attraversato la Biennale sei volte, fondato una vetreria (La Murrina, 1968), lavorato su commissioni enormi senza perdere la testa. La sua Ninfea Armonica del 1986 — scultura galleggiante con pittura, suono e scenografia — era già una mega-installazione quando molti ancora sognavano la pittura a olio. Ora, chiunque voglia capire come si fa arte che parla del presente senza inseguirlo disperatamente, dovrebbe passare da qui. Perché Potenza non copia la macchina. La contraddice. Con eleganza. Con lentezza. Con metodo.

E questo, amici miei, è il codice più nuovo che possiamo scrivere.