Nel libro “Rifare il mondo. Le età dell’avanguardia” Trione focalizza le avanguardie come valutabili partendo dalle pratiche adottate per definirle

“Largo all’avanguardia

Pubblico di merda

Tu gli dai la stessa storia

Tanto lui non c’ha memoria”

Cantavano gli Skiantos nel 1978 in un brano travolgente che inaugurava un genere ingabbiato dall’etichetta “Rock demenziale”, liberato poi dal Punk. Ci sono tutte le premesse per un’analisi di questo termine che non ha solo accompagnato il modernismo, ma lo ha reso, in un certo qual modo, ripetibile. Rifare il mondo. Le età dell’avanguardia è una ponderosa disamina (560 pagine) dell’arte contemporanea che parte proprio dall’analisi di questo termine militare, di cui trae la sensazione, il sentore, l’afflato oggi più o meno esplicito, più o meno evidente, ma ancora percepibile nel rimando nostalgico a una era aurea dell’arte moderna.

Ricostruendo la logica degli esordi, il critico napoletano perimetra il concetto elencando i punti da cui rileva intenti. Segna così il profilo di una generazione di artisti che, nella prima decade del XX Secolo, s’è mossa in gruppo per essere vista sia separandola dalla modernità, come fece Cesare Brandi, oppure omologando quella protervia a un dato d’archivio; sicché, il proclama innovativo, addomesticato diventa un documento storico. In questa versione può essere usata per avvalorare o per citare, sicuramente per orientare un suo recupero.

Vincenzo Trione ha intelligentemente citato un saggio di Italo Calvino del 1962, Sfida al labirinto, per indicare le due vie della modernità: una assimilativa e l’altra oppositiva. A queste direzioni corrispondono altrettanti modi di muoversi nel tempo è possibile, infatti, ritrovare o ipotizzare, accettare la mutazione di prospettiva o “fare mondi”. E Rifare mondi è proprio il titolo del saggio di cui stiamo parlando. Echeggiando la riflessione che Nelson Goodman faceva sul linguaggio si potrebbe pensare all’inversione della storia dell’arte in una sua versione contemporanea in cui fatti e significati viaggiano in parallelo inseguendo una dimensione eminentemente funzionale, per cui ciò a cui in questi mondi si dà valore diventa, automaticamente, percorso operativo.

Sarebbe a dire, semplificando, che le avanguardie sarebbero valutabili partendo dalle pratiche adottate per definirle. Un esercizio di scavo, che prende le impressioni in contropiede. Uno spostamento verso i limiti dei linguaggi dell’arte. Possiamo constatare, pertanto, come il ribaltamento delle convenzioni mette in crisi il concetto di mimesi e spinge gli artisti a sorprendere il presente, a scovare regioni inesplorate nell’adesso. L’avanguardia denuncia l’ambiguità della promessa di visibilità dell’arte moderna e propone l’irrappresentabile, demistifica il linguaggio attraverso il quale il visibile s’era sino a quel momento espresso, in pratica ha messo in crisi la rappresentazione rivedendo tutte le modalità per indicare l’esistente sabotandolo con l’esistenza.

Le opere d’avanguardia poggiano sul principio di indeterminazione per imporsi come attualità esclusiva. Questo rende inutile la funzione dell’archivio (che invece tornerà centrale nella post – modernità), nega ai repertori ogni premessa evocativa, s’oppone cioè, alla centralità del modello, al genere autorevole. L’avanguardia non giunge “da”, giunge “per”. L’incarnazione del presente punta sul desueto e sulla dislocazione dei punti divista, sulla frammentazione e confida nella sintesi.

“Si tratta di agglomerati irregolari. Reti di relazioni provvisorie. Armonie mai compiute, scosse da contraddizioni interne. Aggregazioni di materiali, di tecniche, di generi. Combinatorie instabili di linguaggi, di visioni e di informazioni, specchio di una totalità congetturale, plurima”, ricorda Trione con una scrittura dalla punteggiatura serrata con cui blocca i concetti senza inseguirli nel flusso delle citazioni. L’autore vuol farci leggere una modernità accelerata dalla trasgressione, dall’esibizione delle contraddizioni, nell’incognita della ricerca, nell’incoscienza del naufragio nella storia.

Ecco, allora, che accomunando Charles Baudelaire e Walt Whitman Trione interroga la teleologia della storia, il suo avanzare progressivo tra soste e superamenti. La postmodernità non ha più creduto all’evoluzione, per questo ogni originalità viene giustificata sempre dal rimando a un precedente, eludendo inizio e fine, nell’avanguardia, infatti: “L’oggi e l’antichità. Il domani e l’inizio del mondo. Ha mille anni ed è appena nato, il presente. Che è compimento: approdo di un’avventura. Interstizio: la vita e la morte si fondono”, sottolinea Trione. Il racconto del contributo delle avanguardie alla modernità coinvolge così tanto l’autore che ne ha ben donde di procedere per salti emozionali.

Staccandosi dal terreno continuo della sequenza storica, Trione ripercorre le visioni premesse dai manifesti, L’antritradition futuriste di Guillerme Apollinaire, in primis. Ecco, però, giungere Giorgio de Chirico definito da Trione “il «mio» artista”. De Chirico è: “Un moderno suo malgrado, animato da un pessimismo attivo o da un ottimismo privo di ogni progressismo”, in definitiva, è un artista melanconico. Rappresentato da Max Ernst come un’immobile erma in mezzo al chiasso delle avanguardie, de Chirico è muta testimonianza di un passato riluttante al fragore del progresso. L’italiano di Volos oppone l’oscurità dell’antico a quella che da lì a poco sarebbe diventata la “tradizione del nuovo” e allestisce la scena del suo mistero laico privandola di aria, pervadendola d’inazione. Come segni immobili di un rebus, i suoi personaggi sono manichini mutilati, gessi d’accademia, ma anche figure migrate da quadri del passato, testimoni di uno stile di cui non celebra un omaggio ammirato, semmai esercita una problematica rievocazione.

Ciò avviene perché, tra le diagonali scoscese di quella scenografia, si racconta il folgorante sortilegio del simbolo. Trione illustra, infatti, la scena dechirichiana a partire da Ferrara così come la raccontano i versi di D’Annunzio, di Campana, uno spazio pronto ad accogliere il relitto del ricordo, un oggetto dismesso eppure sensatissimo, sospeso tra “L’effimero e l’eterno” il cui polo dialettico, ricorda ancora Trione, rimanda all’Otto Weininger “Delle cose ultime”. Trione tira in ballo la questione dell’omologazione modernista, il Pictor Optimus disse, infatti: “La maggior parte degli uomini si compone di paurosi e di pigri e benché ribellarsi alla dittatura dei modernisti sia certamente meno pericoloso che ribellarsi ad una dittatura politica, preferisce, davanti allo scempio che avviene oggi nel campo dell’arte, […] tacere o limitarsi a dire io non capisco“.

Al silenzio dei pigri e stolti corrisponderebbe, al contrario, il clamore plaudente dei “tifosi” delle Avanguardie. Dopotutto, come puntualizzava anche Brandi, il tifoso s’abbandona all’imprevisto d’un gioco in cui non può intervenire direttamente. All’accusa di vacuo proselitismo rivolta ai leader è affiancata, de Chirico affianca la denuncia dell’ottusità dei proseliti e se costui ha un misterioso legame con uno di essi, Apollinaire, la natura di questo legame riguarda l’importanza dell’esperienza dell’arte nella storia. È necessario, per entrambi, scovare lontane eco in un presente dove l’arte del passato, oramai priva di ruoli nel presente, riappare come uno spettro immobile per mobilitare ombre e sagome inquiete. Basterebbe, allora, chiamare in causa il profetico Ritratto di Guillerme Apollinaire dipinto nel 1914, dipinto che in principio, neanche aveva un soggetto preciso. Lì de Chirico riporta il sogno al mito e, invertendo la prospettiva freudiana, riabilita il classico.

Così, se il pittore d’avanguardia sceglie l’originale, de Chirico punta all’originario, cioè, usa l’antico come segnale per indicare una via di ritorno alle origini al naufrago moderno. Giorgio de Chirico traghetta il racconto di Trione nella post – modernità. Elenca personaggi e interpreti, opere, movimenti e idee cioè, mostra l’attrezzeria critica per muoversi tra Giorgio de Chirico e Andy Warhol. Quest’ultimo riporta il corpo alla sua funzione tombale. La figura non dipende più da un presupposto narrativo, non è rimando letterario, è semplice immagine. L’arte di Warhol sembra attraversata perciò da un senso di morte. Se da una formula mimetica l’artista passa a una realizzazione dell’apparenza, Wirkungsform la chiamava Gianni Carchia, Warhol, estendendo l’apparenza alla pubblicità, ha operato come una macchina.

Dalla fabbrica, la Factory, al palcoscenico, lo Studio 54, alla comunicazione, la Warhol TV, l’opera del “genio di Pittsburgh” è stata un caso critico divisivo. Robert Huges, Jean Baudrillard da un lato, Arthur C. Danto dall’altro. Al complotto dell’arte corrisponde la trasfigurazione del banale, alla morte dell’arte si contrappone l’arte della morte. Così arriviamo a Damien Hirst, Jeff Koons, Francesco Vezzoli che diventano per Trione i campioni dell’età dell’argento in cui ogni logica d’avanguardia s’infrange nella inattualità, dal momento che la frammentazione del blocco metafisico della storia, comincia a premiare le teleologie singolari. L’arte, nell’età dell’argento, si trasforma in un grande spettacolo edonistico, ambiguo, folgorante.

L’autore sottolinea questa caratteristica in questi termini: “Di queste ambiguità è cifra lo stesso prefisso post. Che non allude a un come back, né a un flash back e neanche a un feed back o a una ripetizione differente, ma rinvia a un processo di analisi, di anamnesi, di anamorfosi. «Post», invece, ribadisce l’attualità del presupposto che sta dietro l’idea stessa di modernità: la fuga in avanti”. Come dire, dunque, che il post – moderno è in realtà una modernità mutata che non sa più leggere sé stessa se non attraverso episodi trasformati in eventi. Non c’è rottura, semmai una coazione a stupire ingigantendo, spettacolarizzando, lambendo il gusto del pubblico. Sembrerebbe, infatti, che il vezzo di Majakovskij di schiaffeggiare il gusto del pubblico, si sia trasformato nella consapevolezza del gusto del pubblico per gli schiaffi.

La distanza creata dalla tarda modernità prepara a una curiosa visione del futuro che Vincenzo Trione annuncia ricorrendo alle opinioni di diversi artisti, critici, letterati, registi, premessa necessaria per avviare la riflessione su una sopraggiunta “età del bronzo”. Il curatore è il timoniere delle tendenze, il dittatore degli sguardi, ma anche colui che plasma la memoria. Dice l’autore al riguardo: “Nel tempo, si allontanano, fino a risultare addirittura incomprensibili, i simboli che avevano trainato intere generazioni di artisti, le parole che avevano bruciato la bocca di critici e di intellettuali, le cartografie definite e abitate da tanti movimenti. Intanto, alcuni reduci di quell’età gloriosa ma tramontata continuano a cercare qualcosa di avvincente lassù, alzando gli occhi verso un cielo oramai deserto delle ideologie, una volta traboccante di sogni, di eroi, di scontri all’ultimo respiro – battaglie alle quali era assurdo non partecipare.

Testimonianza di questo passaggio d’epoca è il declino dell’avanguardia”. Quando la storia soggettiva sostituisce l’oggettività della storia, allora trionfano le “storie” e ciò si percepisce nel successo della formula dell’intervista. Non a caso nel libro viene citata la sociologa Nathalie Heinich secondo la quale l’arte contemporanea è diventata: “arte del far parlare, dell’alimentare racconti, leggende, aneddoti: l’opera non è che un pretesto destinato ad arricchirsi di interpretazioni e di commenti, un catalizzatore in grado di scatenare azioni, parole, operazioni”. L’artista si trasforma in un tribuno che, con modalità diverse, rinnova il suo “appello a presupposti etici condivisibili da tutti, una certa indignazione posticcia, tentativo di riallacciarsi a un’etica dei buoni sentimenti trasformata in cliché”.

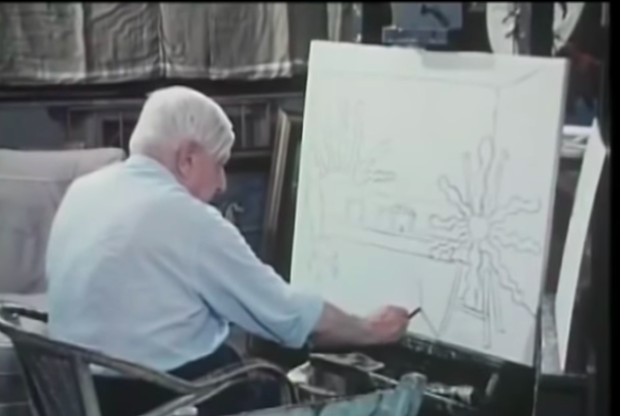

Di questo ci avverte Trione, riferendosi pertanto agli argomenti trattati dal suo Artivismo (Einaudi, Torino 2022). Il libro prosegue con una disamina delle pratiche plurali degli ultimi anni, dalle coppie ai collettivi, per passare poi alla lettura dei lavori di William Kentridge, di David Hockney, Francesco Vezzoli. Trione parte da Oh to Believe in Another World dell’artista sudafricano in cui le immagini recuperano fragranza autografica al sol scopo di attuare un nuovo montaggio di sapore dadaista, repertorio di frammenti riassemblati e immessi in un flusso di animazione. Frammenti e immagini denotano anche il ritorno della pittura che si sistema nella immaginaria pinacoteca di David Hockney. La ricognizione della storia delle immagini questa volta si svolge nel dialogo serrato con la tecnica di riproduzione, si rinnova dando importanza all’esposizione e, di conseguenza, al museo.

Il museo contemporaneo non viene descritto da Trione come il contenitore austero di contenuti estetici, ora è una “architettura d’azione” congiunta alle visioni eccitanti delle avanguardie. L’edificio decostruttivista sarebbe l’esempio più fulgido e macroscopico di questa “Avanguardia postuma”, un luogo capace di accogliere i nuovi display espositivi perché concepito con la stessa articolazione spaziale della mostra, ma adatto, al tempo stesso, ad ovviare ad un’altra, sopraggiunta, funzione simbolica. Il museo, non più bersaglio delle distruzioni futuriste, diventa un luogo d’approdo necessario a celebrare un sistema multinazionale.

Esempio di ciò, ricorda l’autore è: “quella di cui si è fatto interprete Tom Krens, cinico e potente capo del sistema-Guggenheim negli anni Novanta“. Egli elabora «una nuova concezione del museo senza avere alcuna concezione dell’arte», come ha scritto Paul Werner. Si potrebbe però aggiungere a ciò il fatto che questa mancanza di concezione è stata sostituita dal museo stesso in quanto opera d’arte. Alla elaborazione del nuovo luogo dell’arte concorrono diversi elementi suggeriti dalle avanguardie storiche che hanno assunto un valore coagulante di una emorragia creativa. L’arte espansa, per dirla con Mario Perniola, più che avanguardia di massa si presenta come una disseminazione di applicazioni suggerite da forme presupposte e praticate dal Futurismo, Dadaismo, Surrealismo rianimate nel Secondo Dopoguerra, modelli disponibili per essere riproposti dalla musica rock, dalla moda, dall’azione politica.

Alla gassificazione creativa corrisponderebbe, perciò, una confusione percettiva che fa dire all’autore di questo saggio: “Dunque, un bacio alla Biennale. E, poi: Blob, Ultima Generazione e il contro-monumentalismo, i writers, la Tattoo Art, l’arte involontaria, Snapchat e gli oggetti d’arte“. Declinazioni di un’avanguardia a bassa intensità. Continenti lontani della nostra mappa critica, che propongono originali riscritture dell’élan vital sotteso alle poetiche di Marinetti, di Tzara, di Breton e di van Doesburg. Episodi diversi, che dimostrano come oggi, senza programmi né manifesti, si stia concretizzando il sogno dei futuristi e dei dadaisti, dei surrealisti e dei neoplasticisti: «Art is everything else»”. L’arte sarebbe tutto il resto nell’età del ferro, la nostra età del ferro.