Nella sua opera Ingold rivoluziona il ruolo dell’antropologo sottolineando il potere dell’immaginazione e propone una prospettiva animata da energie vitali

Non possiamo mai parlare con certezza del mondo, come se già lo conoscessimo, non perché le nostre ipotesi potrebbero poi rivelarsi false o perché le nostre previsioni potrebbero saltare, come direbbero gli scienziati, ma perché il mondo stesso non si è mai stabilizzato nella sua struttura e composizione. È piuttosto in un continuo divenire, così come accade a noi in quanto parte di esso. Proprio per questo il mondo, che è in perenne trasformazione, è una fonte costante di meraviglia e stupore. Dovremmo viverlo con consapevolezza

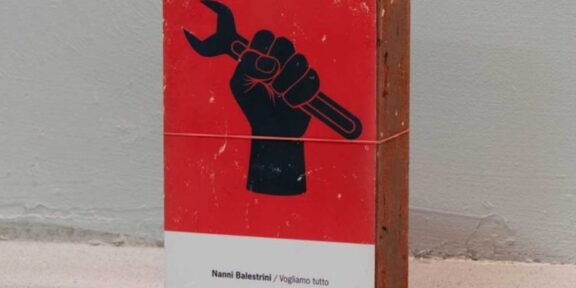

(Timothy Ingold, Antropologia, Meltemi, 2020)

Leggendo Antropologia. Ripensare il mondo di Tim Ingold, vengono in mente le parole di C. G. Jung in cui il padre della psicologia analitica dichiara che la psicologia deve annullarsi come scienza se vuole raggiungere il suo scopo. Ingold riformula l’antropologia seguendo lo stesso criterio. Tracciare i limiti dell’antropologo richiede prima di tutto attingere a un’esperienza che si trova al di fuori dell’ambito scientifico e umanistico. In questo l’antropologo ha bisogno di maturare una visione del mondo decentrata ed estatica, svestire i panni dello studioso e dell’accademico per indossare la pelle dell’artista policromo o dello sciamano. Fin dal primo capitolo Ingold ricorda Émile Durkheim nella sua definizione di un’ermeneutica fondamentale tra sacro e profano. Nella nostra immediata relazione con la realtà, l’antropologo deve saper riconoscere al pari dell’artista che qualsiasi oggetto e qualsiasi spazio non sono mai riducibili a se stessi, ma sono sempre potenzialmente simbolici. Un oggetto cioè è sempre contemporaneamente inscritto in un panorama di relazioni immaginali che ne dischiude nuove possibilità di senso.

L’artista naviga non tanto il mondo in sé, ma le sue immagini vitali che si rinnovano ad ogni istante a seconda della carica immaginale che l’oggetto assume di volta in volta nell’espressione artistica. Nel momento in cui l’artista compie l’opera, per riprendere Heidegger, è la stessa dinamica formale dell’essere che si incorpora attraverso la sua performance. Similmente per Ingold, in qualsiasi lavoro di ricerca l’antropologo vive una catarsi in cui è plasmato dal suo incontro con le cosmogonie culturali a cui partecipa. Invece di porsi come osservatore esterno, l’antropologo è parte integrante del processo che esperisce, abitante potenziale dell’immaginazione altrui, ed è perciò tenuto in ogni caso a prendere le testimonianze altrui con la massima serietà. Non si tratta di descrivere un rituale o un’usanza, ma di riconoscere che quel rito può appartenere allo stesso tempo al modo con cui l’antropologo esprime se stesso in quanto essere vivente. Ci troviamo quindi non tanto sul terreno epistemologico del come si possa conoscere il mondo, ma su quello ontologico del come possa esserci un mondo da conoscere.

L’esistenza del mondo materico è di per sé immaginazione materializzata. Per Ingold “Prendere gli altri sul serio significa non chiudere il caso, ma aprirsi alle immaginazioni arricchite dalla loro esperienza”. L’episodio che Ingold riprende al proposito è quello dell’incontro nel 1930 tra William Berens, capo degli Anishinaabe del Fiume Berens in Canada, e l’antropologo Alfred Irving Howell. Howell fu incuriosito dal fatto che nella grammatica Anishinaabe le pietre erano considerate animate, alché Berens dopo aver riflettuto rispose che non tutte lo erano, solo alcune. Berens operò un giudizio basato sulla sua esperienza in cui le pietre rotolano, si scontrano, emettono suoni distinti, e quindi con l’immaginazione ha tradotto il suono delle pietre in linguaggio. Questo di contro porta al quesito del cos’è una pietra, e di conseguenza apre alla domanda sull’essere. Una svolta ontologica che si miscela con la filosofia e la visione artistica, senza minare la possibilità espressiva della sacralità della pietra in quanto vita immaginata.

Ingold ritrova questa consapevolezza nell’animismo, inteso non come un sistema religioso o credenza spirituale, ma come una presa di coscienza della vitalità che può emergere da ogni cosa. “Si tratta piuttosto di pensare alla vita come a una potenziale circolazione di materiali e correnti di energia, che scorrono nel mondo trasformando le forme in essere, mantenendole al proprio posto per l’arco di tempo assegnato. Non significa quindi che le pietre sono in vita, ma che sono nella vita”. L’antropologo non dibatte sul mondo, ma è mondo, e proprio in questa sua capacità di riconoscere la propria compartecipazione ai processi vitali sta il punto di contatto con l’artista. Ogni idea e ogni ricerca che l’antropologo formula su un’esperienza immaginale di cui è testimone può avere la stessa carica espressiva dell’opera d’arte, veicola un significato simbolico così come l’artista e il filosofo incanalano la visione interiore e la incorporano per fare mondo.

Attingere alla corrente animatrice trasporta l’antropologo sul piano dell’alchimista e del mago, se non dello sciamano. Viene a cadere la distinzione tradizionale di natura e cultura, dato che entrambe non esistono come poli in sé, ma emergono dal gioco di incontri che le comunità intrattengono tra umani e non umani. La definizione di cultura è uroborica, delimitata dalla propria cultura, mentre quella di natura trasforma la vitalità del mondo vivente in uno sfondo inanimato di risorse da sfruttare, come pure ha ricordato Philippe Descola. Similmente, in virtù della presa di coscienza animistica, Ingold rifiuta l’assunto per cui da una condizione naturale di caratteri universali innati o geneticamente determinati ci si chiuda sempre più in una forma culturale appresa. Come nel caso del linguaggio o di costumi psicofisici, gli individui, la comunità e la cultura di appartenenza sono in costante ontogenesi e risultano malleabili in qualsiasi età della vita. “Il modellarsi degli esseri umani nel corso dell’esistenza è un compito senza fine”. L’identità non è statica e non esiste, va plasmata e riaffermata nella relazione in un costante esercizio ascetico di sé, si pensi ad Hadot, dove l’unicità di ciascuno risiede in ciò che ha da offrire alla sua comunità. Caduto il paradigma di società occidentale intesa come entità statica, cosmopolita, razionale, autofondatasi, che non appartiene a nessuno, opposta a società non-occidentali o alla natura, il “chi siamo è un indice di dove ci troviamo, in ogni momento, nel continuo dare e ricevere della vita collettiva”.

L’occidente, tradizionalmente una realtà poco considerata dagli antropologi, può mutare di pelle. L’antropologo, al pari dell’artista, viene chiamato da Ingold a partecipare ai dibattiti mediatici, apparire in pubblico e inserirsi nella sfera politica come portavoce della possibilità di immaginare società diverse. Invece di limitarsi a riportare le sue ricerche accademiche o sul campo, la responsabilità dell’antropologo si espande nella pratica quotidiana e nella sensibilità dell’inconscio collettivo. Le sue idee condividono la stessa responsabilità e lo stesso potere con cui l’artista condivide le sue visioni, il filosofo i suoi esercizi spirituali, o lo sciamano le cosmogonie nel tempo del sogno. L’aspetto performativo dell’antropologo assume una carica rilevante, dato che con Ingold le relazioni sociali si determinano nella performance, a patto però di non scadere nella mera esecuzione dell’azione, ma di abbracciare le vie che si intrecciano tra i significati dell’uomo totale. “Si tratta di seguire dei sogni, mettersi nella pelle del mondo, conoscere le cose dall’interno e imparare dall’osservazione. L’antropologia, allora, come per il cacciatore, consiste in un vasto assortimento di piste nel paesaggio dell’esperienza umana”. Di queste vie fanno ovviamente parte i dialoghi con i non umani, come mostra più recentemente la pandemia globale di covid-19. La prospettiva antropologica è in qualsiasi momento risognata e ristrutturata da forze umane e non umane assieme, con la stessa veggenza immaginaria della processualità artistica. Invece di chiudersi nell’atteggiamento isolazionista delle branche del sapere, l’antropologo guarda alla visione d’insieme e si fa portavoce attivo di una pratica di vita.

Alessandro Mazzi