La paura, l’ansia, l’attesa. La velocità e poi anche la lentezza. Sassolino racconta la sua opera “scomoda” che mette a nudo la fragilità dell’essere

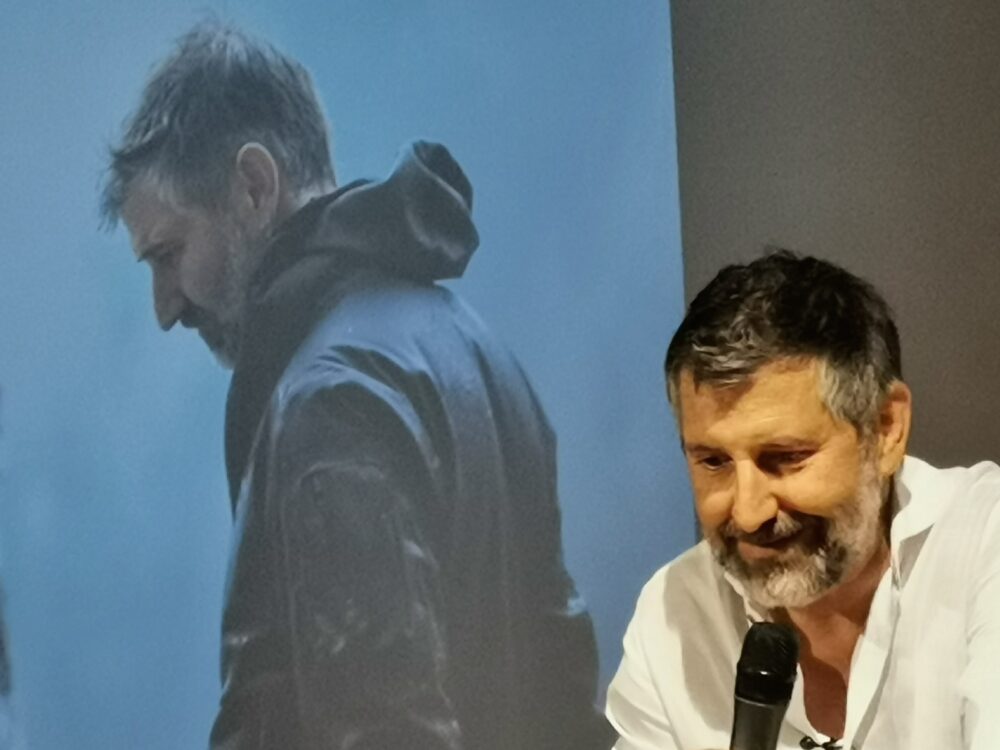

Quando ti stringe la mano, praticamente te la stritola. Per chi voglia coglierlo, è un segnale “fisico” che dice già molto dell’identità di Arcangelo Sassolino. Della sua concretezza, della sua schiettezza, ma anche del suo approccio, appunto, “fisico”, al mondo. Per anni ho cercato di incontrarlo: ma lui nelle occasioni “canoniche” per il circo dell’arte – fiere, biennali, opening vari – non c’era quasi mai. Preferiva confrontarsi con i suoi interlocutori elettivi, la pietra, il legno, il cemento, l’acciaio, poi col tempo i generatori elettrici e i compressori. La sua prima personale la vidi nel 2010 alla Galleria Continua, a San Gimignano. E successe quello che è ormai raro nel noioso panorama espositivo italiano. Sensazioni forti.

Le opere di Arcangelo hanno il dono della permanenza. Innescano riflessioni, sollecitano problematicità, stimolano analisi anche introspettive nell’osservatore. Entrano subliminalmente nel suo inconscio, riescono a incrociare tensioni che sono di tutti, perché sono della società di oggi. Ci sono creativi che riescono a caratterizzare un’epoca perché intercettano ed esorcizzano urgenze condivise dal pubblico più largo, con il quale entrano dunque in sintonia. È successo al primo Quentin Tarantino nel cinema, è successo al primo Damien Hirst nelle arti visive. Sassolino si inserisce in questa temperie: con opere che sfidano le paure di tutti noi, condividono le nostre ansie, ci ricordano l’ineluttabilità dei fenomeni naturali…

Qualche anno addietro, uscendo dall’ennesimo deludente Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, mi ritrovai a commentare con qualche collega: “Chissà che bel lavoro avrebbe fatto qui Arcangelo…”. Quest’anno lui l’ha realizzato, un padiglione nazionale alla Biennale: ma non quello dell’Italia, bensì – magistralmente – quello di Malta. Eppure il mondo pare essersi finalmente reso conto della forza del suo lavoro: e si moltiplicano negli ultimi mesi le occasioni per vederlo protagonista. Alcune ce le racconta lui qui sotto…

I tuoi primi lavori scultorei erano statici. Poi col tempo hai iniziato a cercare l’interazione con le sensazioni create nell’osservatore…

Nel 2006 feci una mostra dal titolo Momento, alla Galleria Galica di Milano. Il lavoro consisteva in una spessa lastra di calcestruzzo, che corrispondeva a un calco del pavimento della stessa galleria. Sollevato, e tenuto sospeso a 45 gradi da un puntello di acciaio. Che avevo fatto calcolare il più fino possibile per reggere questa massa, credo fossero 150 quintali. Per me doveva dare l’idea di una trappola, per lo spettatore. Avevo intuito questa silenziosa “fatica” dei materiali. Che è dappertutto: la fatica di un ponte quando deve sostenere il peso di centinaia di camion. O quella delle ali di un aereo che vola a mille chilometri orari, magari in mezzo a una tempesta. Ma anche il soffitto che abbiamo sopra la testa, quando siamo a riposare a letto, fa fatica. È questa anima dei materiali, questa memoria del peso, che mi interessava…

Spesso la tua opera va a stimolare stati emozionali quasi ancestrali ma sopiti nello spettatore. Quasi che volessi esorcizzare questioni come la paura, l’ansia, l’attesa…

Mi interessa parlare della fragilità dell’essere. Del fatto che niente sia stabile, che tutto sia più o meno velocemente in movimento. E che siamo tutti vittime di un costante fallimento. Questo porre il fuitore in una condizione che non è sempre “comoda”, mi interessa moltissimo. E la vedo in qualche modo come la condizione del nostro tempo. In cui usciamo da una catastrofe, ed entriamo senza accorgercene in un’altra, e forse all’orizzonte ce n’è un’altra ancora. La nostra società sta vivendo anni molto instabili. Io fatico a fare un collegamento diretto fra quello che succede nelle nostre vite e il mio lavoro. Ma a me come artista, come uomo, come “filtro” del nostro tempo, sembra che questo agire sull’ansia, su uno stato che non è solamente cerebrale ma quasi psico-fisico del fruitore, metterlo in una condizione che non è sempre “comoda”, sia pertinente con quello che io sento…

Col tempo hai sempre più coinvolto le macchine nel tuo lavoro, cosa che per molti può risultare distante dall’idea di arte. Come riesci a sublimare la tecnologia con le tue esigenze creative?

Intanto, il mio non è un elogio alla macchina. Su questo aveva già esaurito il discorso Bruno Munari settant’anni fa. E poi Tinguely, e tutto il cinetismo… Io vedo le mie macchine come uno scienziato vede il microscopio. È semplicemente un modo di entrare dentro gli atomi della materia. Se vuoi far “cantare” un pezzo di legno, o una lamiera di acciaio, o se vuoi sparare qualcosa a mille chilometri orari, non puoi farlo a mano. Devi farlo attraverso tecnologie. Se vuoi fondere acciaio, a 1.500 gradi, devi farlo con le tecnologie. Perciò, la tecnologia per me… è semplicemente il mio pennello. Elettrovalvole, gas in pressione, spinte inaudite, disumane, direi. Questo è l’uso della tecnologia che faccio io.

Credo che nella tua opera torni la celebre dicotomia di Calder. Anche tu crei Stabiles e Mobiles. Quale significanza assegni agli uni e agli altri?

Questo ha a che fare con diversi aspetti dell’arte, e del sistema dell’arte. Come istinto sarei portato a fare queste “performances inorganiche” attraverso qualche tipo di movimento. Applicando quindi velocità, pressione, calore. Via via però mi sono reso conto che a volte è giusto comprimere questa “filosofia energetica”, in lavori fermi, stabili, silenziosi, domestici. E nel tempo questa per me è diventata anche una cosa motivante. Riuscire a fare la sintesi di qualcosa che è in movimento in qualcosa che è fermo. I vetri flessi da un’incudine, che ho presentato nella mostra ad Arzignano e poi ad Art Basel, rappresentano una sintesi ideale del mio lavoro. Un materiale creato per restare dritto, che viene forzato fino ai suoi limiti… Nel momento storico di Calder, i suoi Stabiles erano visionari, portatori di un’estetica nuova. Io trovo che nel mio tempo, il mio Stabile deve essere in qualche modo… instabile.

Ha fatto molto parlare il tuo intervento a Palermo, con la tua “Elisa”. Un’operazione con accenti performativi, che molti non hanno ben compreso…

Siamo abituati a operare dentro a un sistema, quello dell’arte, animato da persone che sono già “educate”, hanno già i codici per interpretare l’arte contemporanea. Nelle biennali, nei musei, nelle gallerie. C’è però uno scollamento totale tra il nostro mondo, a volte elitario, ed il pubblico lontano da questo. Era naturale, quindi, che un lavoro per certi versi così “brutale” creasse sentimenti di ribellione… Però è stata un’esperienza bellissima, perché ho capito che le parole sono importanti, e a volte basta usarle nel modo giusto per scardinare un pregiudizio.

La sfida ai limiti torna di frequente nella tua opera. Ed è centrale nell’installazione che hai presentato ad Arte Sella, con due blocchi di granito da 40 tonnellate…

È bello cercare di sconfinare da quello che è stato fatto in precedenza. L’opera di Arte Sella mi ha fatto ancora una volta prendere coscienza che senza una squadra giusta di tecnici, di ingegneri, di artigiani, di gente che prende passione per aspetti che inizialmente non fanno parte della loro vita ma che poi li entusiasmano, certe cose sarebbero impossibili. È nato questo lavoro abbastanza inconsueto: nessuna esplosione, nessuna caduta, nessuna demolizione. Ma un’opera che ha a che fare con il tempo, con la lentezza…

https://www.arcangelosassolino.it/