Si potrebbe dire che vi è sempre una prima volta in quel gioco, a volte drammatico e furente, che è il cammino dell’arte. Una condizione che vale solo se si è giovani? Esseri umani che fremono per il riflettore di una qualche, supponibile, consacrazione del proprio gesto? No, in verità, sempre è la prima volta. Ogni opera, ogni cammino, ogni casto e puro segno è, di fatto, il primo. La dedizione di una ricerca che obbliga a continuare, come responsabilità e come intuito, come intelligenza e necessario investimento verso un’attività conosciuta perché inutile, perché libera da ogni traguardo. Libera, anzitempo, dal demoniaco inganno indotto dall’errore e dal fallimento.

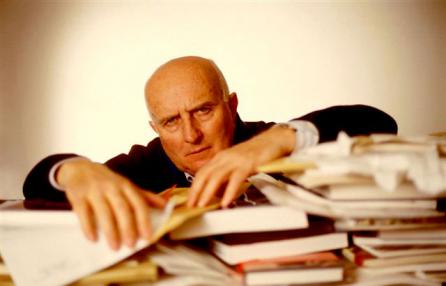

Così si presenta la mostra curata da Marta Cereda a Casa Testori (La prima volta, 15 giugno – 26 ottobre, 2024), a Novate Milanese, nel desiderio più che generico di smitizzare il fatto stesso della riuscita, del bello perché noto, o del bello stesso (parola sempre più vacua che tuttavia può essere, in un certo qual modo, riconquistata). Nella scelta sta, dunque, la prova. La musica e il colore, la materia e le immagini che scorrono sui monitor, quali piaghe (non per forza di dolore) della serietà di un percorso che coinvolge fino alla frustrazione. Fino al passo compiuto, fino a quel punto in cui si può intuire quel che serve. “La coscienza dell’opera”, la chiamava Luciano Fabro.

Perciò, le artiste e gli artisti coinvolti – Martina Andreoni, Erica Bardi, Andrea Camiolo, Roberto De Pinto, Giuseppe Di Liberto, Benedetta Fioravanti, Agnese Galiotto, Pietro Guglielmin, Luca Lombardi, Enrico Loquercio, Sara Lorusso, Francesca Macis, Federica Mariani, Camilla Marrese, Alice Pilusi, Giulia Querin, Adelisa Selimbašić, Ilaria Simeoni, Jacopo Zambello – si permettono di percorrere il proprio itinerario, chiunque essi siano, qualunque cosa facciano. Un tragitto primo, ovvero l’unico, da solcare e rivedere, da trovare sì da poter essere attraversato passo dopo passo.

Avendo “coscienza di aver fatto un’opera”, continuava Fabro, “oppure di avere sbagliato un’opera… che poi è la stessa cosa… perché se so dove voglio arrivare, se sbaglio, mi correggo”. Si perdoni l’assonanza tra l’uno e l’altra, fra l’insegnamento specifico della pratica artistica del maestro e l’intento critico della curatrice, la quale, finalmente, punta la questione sull’esperienza particolare. Poiché è solo così che, vedendo la novità in quanto eccezionale della singola o del singolo artista, ci si può inoltrare nella riverenza discreta e mai celebrativa della diversità e della pluralità. Accogliendole cioè nella dinamica del loro essere, oltre che del loro divenire.

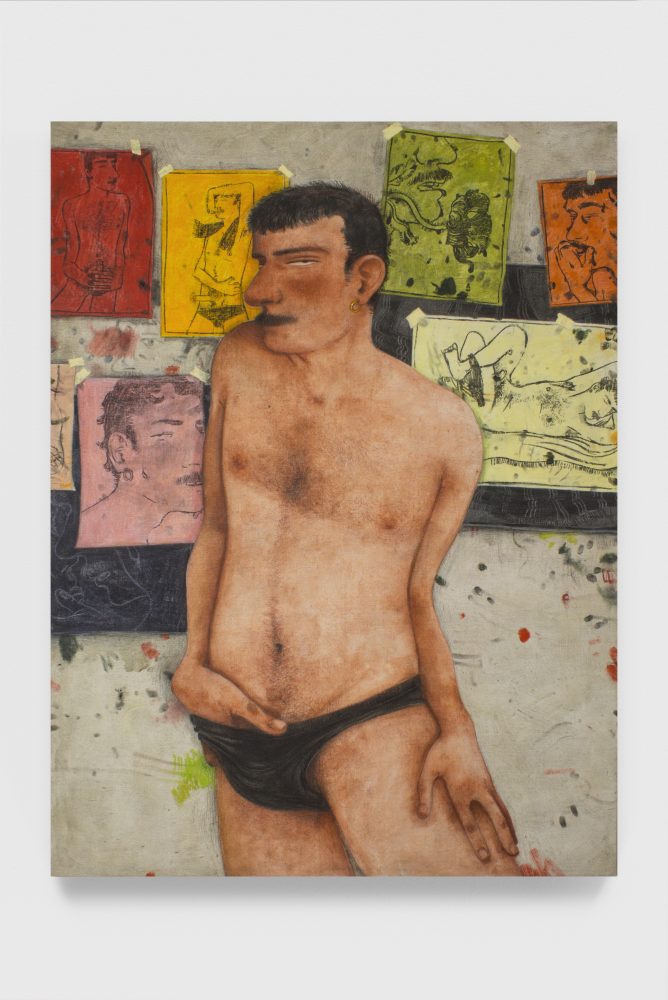

La mostra “è solo un tentativo”, scrive infatti Marta Cereda, “un altro tentativo”. Lo sguardo diretto altrove dei quadri di Roberto De Pinto, in cui l’artista mai si tira indietro, ma si rivolge, al contrario, al tenue e caldo tepore del corpo (e dei corpi). Formulati seguendo una felice condensazione di pigmento e carboncino (Un chant d’amour, 2024; Papaveri, 2023). Occhi e carne che vedono dall’altra parte, mostrando altro; mostrando l’altro che è racconto, ed è altro non per residuo di nozione o per forma di una concettualizzazione. L’altro è tale, e come tale va conosciuto ancor prima che “riconosciuto”.

Nel gioco, l’errore; nella veste dell’arte che si dona allo spettatore è, in fondo, il germe di un’ipotetica grandezza se in quel dato – nella pittura come nella fotografia, nel film e nella materia corrugata – si ha il coraggio di portare ciò che è parte di sé. Il vissuto improprio che diventa proprio, tale da invadere le grinze della cartapesta in cui Federica Mariani affonda le mani per rivedere (o rivivere) nella denuncia la condizione femminile già narrata da Margareth Cavendish (1623-1673). Un verme e un pipistrello, esseri con cui la scrittrice ritraeva il ruolo della donna. L’artista ne “indossa i panni” (Cereda), impersonando il suo alter ego nel video Empress Margareth’s Speech (2023). La sua maschera dell’imperatrice protagonista del romanzo The Blazing World (1668) mentre recita stralci delle Female Orations.

Nel tempo di un’epoca, la nostra epoca senza nome, dove tutto pare in transizione, dove ogni cosa e ogni accadimento, pur nella tragedia, paiono generativi, ecco dunque l’arte che di questo tempo si fa carico. Ne assume la crisi, l’altalena necessaria tra il dato personale e la memoria che riattiva nell’immagine il bisogno di una nuova percezione. Il bisogno di relazioni impensate (per tradizione? per cultura?) che tanto si possono osservare nelle fotografie di Erica Bardi. In un momento organico che si fa promotore di potenziali identificazioni e nel desiderio in evoluzione della parola che dinnanzi all’immagine incontra la genealogia di un nome; incontra la propria estetica (Untitled, 2021).

Senza esitazioni, tra esperienza e sperimentazione, nel tempo e nella memoria; “senza nessuna eccezionalità o primato” – conclude la curatrice nel testo che accompagna l’esposizione – ciascuna opera è singolarità. La strana circostanza in cui la fisica dello spazio tende al suo valore infinito. Il luogo in cui, al pari del video Give me a moment, I leave the light on (2023-2024) di Benedetta Fioravanti, la curvatura di un istante personale incontra per associazione frammenti tratti da YouTube. Il gioco con l’acqua di una fontana, la famiglia, le olimpiadi e l’atleta. Un crescendo di ricordi che si susseguono ora correlati mediante due tecniche di PNL (programmazione neurolinguistica) detti “Ancoraggio e visualizzazione” e “Collasso d’ancora”. La caduta e il fallimento, la preparazione della corsa, l’inizio della corsa. La tensione e la prefigurazione del gesto ancora da compiere, ripetuto con le mani e con le braccia. Busto all’indietro, lo slancio e la concentrazione. L’ipotesi nell’immagine di ciò che sarà, la chiarezza di ciò che è avvenuto.