Ammirata e temuta da artisti e curatori è considerata la signora dell’arte italiana. Capello corto, impeccabile. Sguardo deciso, testa alta in un corpo minuto, eppure bellissimo. Mai un tacco inferiore ai sette centimetri. Curatissima nell’abbigliamento e nella scelta dei gioielli da abbinare a ogni capo, c’è chi giurerebbe di non averla vista mai due volte con la stessa “mise” nelle serate torinesi che contano. Guardando Patrizia Sandretto Re Rebaudengo capisci subito che certe “femminilità” danno veramente un “colpo di coda” – forte e deciso – agli animi maschili più tenaci. Collezionista d’arte contemporanea, madre di due figli, moglie e presidente della fondazione che porta il suo nome, in fatto di cultura è una donna che signorilmente detta legge a suon di gusto e preparazione. Laureata in “economia e commercio”, membro della giuria del premio letterario Campiello e della commissione Cultura di Confindustria nazionale, la Sandretto inizia la sua attività di collezionista nei primi anni Novanta e crea la fondazione – dedita alla diffusione su scala nazionale e internazionale dell’arte contemporanea – a partire dal 1995. Artisti e curatori la amano e la temono, per molti senza di lei Maurizio Cattelan non sarebbe mai diventato nessuno. Padrona di un linguaggio forbito e curato, equilibrata – quanto attenta – nelle risposte da rilasciare ai giornalisti, è la prima donna italiana a cui la Whitechapel Gallery di Londra ha dedicato un’intera stagione di mostre e la lista potrebbe continuare a lungo, dimostrando, alla fine, quanto sia appropriata la definizione – su cui tutti concordano – per descriverla: Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è l’unica signora dell’arte italiana.

Ammirata e temuta da artisti e curatori è considerata la signora dell’arte italiana. Capello corto, impeccabile. Sguardo deciso, testa alta in un corpo minuto, eppure bellissimo. Mai un tacco inferiore ai sette centimetri. Curatissima nell’abbigliamento e nella scelta dei gioielli da abbinare a ogni capo, c’è chi giurerebbe di non averla vista mai due volte con la stessa “mise” nelle serate torinesi che contano. Guardando Patrizia Sandretto Re Rebaudengo capisci subito che certe “femminilità” danno veramente un “colpo di coda” – forte e deciso – agli animi maschili più tenaci. Collezionista d’arte contemporanea, madre di due figli, moglie e presidente della fondazione che porta il suo nome, in fatto di cultura è una donna che signorilmente detta legge a suon di gusto e preparazione. Laureata in “economia e commercio”, membro della giuria del premio letterario Campiello e della commissione Cultura di Confindustria nazionale, la Sandretto inizia la sua attività di collezionista nei primi anni Novanta e crea la fondazione – dedita alla diffusione su scala nazionale e internazionale dell’arte contemporanea – a partire dal 1995. Artisti e curatori la amano e la temono, per molti senza di lei Maurizio Cattelan non sarebbe mai diventato nessuno. Padrona di un linguaggio forbito e curato, equilibrata – quanto attenta – nelle risposte da rilasciare ai giornalisti, è la prima donna italiana a cui la Whitechapel Gallery di Londra ha dedicato un’intera stagione di mostre e la lista potrebbe continuare a lungo, dimostrando, alla fine, quanto sia appropriata la definizione – su cui tutti concordano – per descriverla: Patrizia Sandretto Re Rebaudengo è l’unica signora dell’arte italiana.

Lei è la prima donna italiana a cui la prestigiosa Whitechapel Gallery di Londra ha dedicato un’intera stagione di mostre. Come ci si sente a essere così importante?

«Sono onorata di essere la prima collezionista italiana a essere stata invitata da un’Istituzione così autorevole. Lo vedo come un ulteriore riconoscimento internazionale dopo le mostre che hanno portato la Collezione a Madrid, Valencia, Tokyo, Montecarlo, Evian e in giro per il mondo. È un riconoscimento che mi rende ancora più responsabile e consapevole del percorso che ho intrapreso vent’anni fa e che mi spinge naturalmente a continuare».

Il collezionismo in Italia nasce come appannaggio di pochi. Ma è cambiato qualcosa, oggi, nel modo di essere collezionisti? Se sì come?

«Il collezionismo fa parte della nostra storia, della nostra storia dell’arte ma anche della nostra vita pubblica. Il collezionismo in Italia ha avuto in passato una forte relazione con il mecenatismo e la committenza, una committenza che, come sappiamo, era spesso destinata agli spazi comuni: la città, le piazze, i palazzi pubblici, le chiese. Esiste dunque una dimensione non esclusivamente elitaria nella nostra tradizione collezionistica, una dimensione più impegnata e civica, propensa cioè a uscire dalla segreta “camera delle meraviglie” verso forme e spazi di condivisione del proprio gusto, delle proprie scoperte e conoscenze. Oggi, nella situazione in cui versa molta parte del nostro patrimonio artistico e culturale, siamo tutti chiamati ad affrontare l’emergenza e a riflettere sui nostri ruoli, pubblici e privati. C’è una frase sul tetto della Galleria d’Arte Contemporanea della mia città. È un’opera dell’artista Maurizio Nannucci che dice All Art Has Been Contemporary, Tutta l’arte è stata contemporanea. Ecco, questo è l’orizzonte entro il quale ho scelto di collocare la mia attività, dedicandola al presente verso il quale sento una forte responsabilità, sia in termini di continuità che di proiezione sul futuro. Penso che l’apertura nel nostro Paese di Fondazioni e di Centri espositivi, spesso generati da collezioni private, sia un fenomeno positivo. Sono operazioni che, se da un lato offrono visibilità ai singoli, hanno d’altra parte ricadute vantaggiose in termini più generali, mobilitando la nostra cultura sul presente».

Come nasce la sua passione per il collezionismo?

«Collezionare fa parte del mio dna. Ho iniziato da bambina: raccoglievo scatoline portapillole che schedavo su un quaderno. Il viaggio a Londra che feci nel maggio del 1992 è stato senz’altro un’esperienza fondamentale per la mia attività di collezionista. In quella occasione ho visitato musei e gallerie londinesi, ma soprattutto gli studi di artisti come Tony Cragg e Anish Kapoor. Londra mi ha conquistata col suo dinamismo, con l’energia catalizzata da questi giovani, che stavano creando nuovi linguaggi. Non solo gli artisti direttamente associati al fenomeno YBA, quali Damien Hirst e Sarah Lucas, che ho da subito apprezzato e collezionato, ma un più generale clima di reinvenzione del concetto stesso di fare arte. Kapoor ne è un esempio perfetto: il suo mescolare tradizioni antichissime ed estetica contemporanea, materia e spirito, è stata una rivelazione e l’apertura di una nuova prospettiva. Non posso dimenticare il ruolo che hanno avuto personalità importanti che ho conosciuto a Londra e che in modi diversi mi hanno guidata in questo percorso di scoperta: galleristi come Nicholas Logsdail, Jay Joplin e Laure Gennilard (nella cui galleria ho visto e acquistato i miei primi Cattelan – “Lullaby” e “Catttelan” nel 1994 e “Bidibidobidiboo” nel 1996) e grandi curatori e direttori di musei come Nicolas Serota, Iwona Blazwick e Julia Peyton Jones».

Si ricorda la prima opera che acquistò?

«Nella primavera del 1992 ho acquistato quattro quadri di Carla Accardi, Salvatore Scarpitta, Mario Merz e Tano Festa. Erano tutte opere realizzate alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60, attorno al mio anno di nascita».

Qual è – se esiste – il limite monetario per l’acquisto di un’opera d’arte? Lei fino a quale cifra si spinge per possederne una?

«Sono molto attenta nei miei acquisti ma, riguardo alla collezione, non stabilisco mai una quota annuale o una cifra cifra fissa per l’acquisto di un’opera. Sento la necessità di muovermi liberamente, cercando un punto d’equilibrio tra economia e passione. Fin da quando ho iniziato a collezionare, vent’anni fa, ho sempre puntato sugli artisti emergenti, con quotazioni ancora accessibili. Quando penso ad un budget per un’opera, prevedo sovente anche uno stanziamento per la produzione. Amo rischiare su un artista, condividere i suoi progetti fin da quando sono ancora soltanto idee e credere nella sua capacità di costruire un percorso di ricerca e di carriera. Nella maggior parte dei casi quella fiducia è stata ripagata e credo che anche in questo consista la forza della collezione».

La fondazione Sandretto si avvale di un direttore artistico d’eccezione: il critico Francesco Bonami. Come’ è nato il vostro sodalizio professionale?

«Ho conosciuto Francesco Bonami nel 1995, quando stava preparando Campo 95, una mostra per la Biennale di Venezia. Il suo progetto mi incuriosì e decisi di produrre la mostra con la mia Fondazione. Da allora, oltre al rapporto professionale ne è nato uno di stima e amicizia che cresce di anno in anno. Francesco è fondamentale nella visione della Fondazione. Ne è il direttore artistico: insieme definiamo la programmazione espositiva, Francesco cura le nostre grandi mostre e mi è vicino nella scelta delle nuove acquisizioni».

La fondazione è una delle realtà più solide in Italia, a fronte di una crisi – per nulla indifferente – che ha colpito molti musei d’arte contemporanea. Il museo Maxxi – tanto per fare un esempio – è uscito dal commissariamento con la nomina di Giovanna Melandri a presidente. Quali sono gli ingredienti di questo successo? E quali i fondi a vostra disposizione?

«Direi innanzitutto che il successo di una fondazione come la nostra è determinato dalla qualità del suo programma e dal credito che è riuscita a conseguire nel contesto locale e sul piano internazionale. Gli ingredienti del successo giocano su due piani: la città e il mondo. Oggi il museo di successo è un museo di città e, al contempo, un museo di mondo. L’equilibrio tra queste due cornici è essenziale. Il museo di città è uno spazio abitato, vissuto: dagli artisti, dalle loro opere e dai cittadini di tutte le età e provenienze. È un museo che si propone come agenzia educativa, punto di riferimento per la scuola, i giovani, gli enti e le comunità locali. Il museo di mondo è quello che è riuscito a costruire un’intensa rete di relazioni, guadagnandosi una posizione peculiare all’interno di un sistema sovranazionale, con cui coopera attraverso uno scambio di mostre ma anche competenze, metodologie, studi e buone pratiche. Quanto ai fondi a disposizione, ogni anno è diverso. Come si può leggere dai dati del Bilancio sociale (pubblicato annualmente e consultabile sul nostro sito), i finanziamenti pubblici e privati vanno a integrare la quota maggiore stanziata annualmente dai fondatori (la mia famiglia). Abbiamo partecipato intensamente alle politiche culturali del nostro territorio, garantendo con la nostra attività – espositiva ed educativa – un’apertura internazionale all’arte delle giovani generazioni. Per questo abbiamo ricevuto finanziamenti, oggi assai ridotti, data la drastica contrazione delle risorse, e limitati, quanto al pubblico, al contributo della Regione Piemonte. Alcuni singoli progetti – soprattutto nel campo della formazione – sono sostenuti dalle ex Fondazioni Bancarie, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, altri dalla Camera di Commercio di Torino e, per quanto riguarda mostre e programmi di tematica ambientale da Asja Ambiente, azienda di famiglia. Negli ultimi due anni abbiamo intensificato il dialogo con i privati, assicurandoci due partner prestigiosi come Confindustria, che ha scelto di celebrare il proprio centenario nel 2010 con una mostra dedicata a ventuno giovani artisti italiani e come Banca Fideuram, che ha sostenuto con noi Un’espressione geografica, l’esposizione di cui parlavo prima, con cui abbiamo festeggiato i 150 anni dell’Unità d’Italia».

Quanto contano le cosiddette “pubbliche relazioni” nel sistema artistico italiano?

«Contano come contano nel sistema artistico internazionale e come contano del resto un po’ in tutti gli altri sistemi complessi che organizzano e regolano la nostra vita sociale. In Italia le pubbliche relazioni sono spesso associate unicamente a un’idea di mondanità effimera. L’arte è alimentata da un tessuto fitto di relazioni, al suo interno, tra artisti, curatori, critici, istituzioni, e all’esterno, tra pubblici, amatori, amministratori, professionisti. Spero di interpretare al meglio la socialità insita nell’arte e cerco sempre di declinarla secondo l’accezione capiente e positiva della parola ospitalità».

Il suo nome e quello della fondazione da lei presieduta è un nome che pesa notevolmente nel panorama italiano dell’arte contemporanea. Non sono pochi gli artisti che vorrebbero entrare nelle sue “grazie”, quali criteri segue nell’individuazione e nella scelta di un possibile talento?

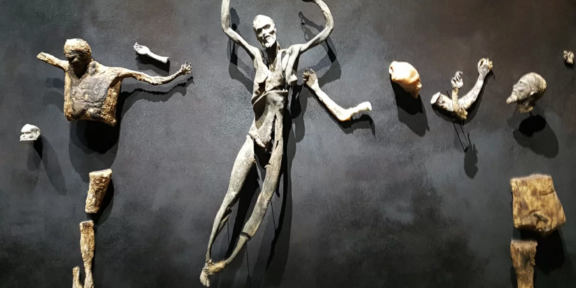

«Di solito le mie acquisizioni sono legate a lavori specifici, non al nome degli artisti. Quando acquisto un’opera penso solo a come essa potrà trovare la sua collocazione all’interno della mia collezione e presto attenzione al fatto che sia di qualità, che abbia una sua precisione e sia in sincronia col tempo che stiamo vivendo, perché l’arte è un modo di esprimersi ed è il riflesso del momento sociale e politico in cui l’artista è collocato».

Com’è evoluto lo scenario dell’arte contemporanea da quando lei iniziò ad accostarsi al settore?

«Ho iniziato a collezionare nel 1992 e dunque in vent’anni molti sono i cambiamenti cui ho assistito, alcuni interni allo scenario dell’arte, alcuni determinati dalle risposte che l’arte e il suo sistema hanno prodotto rispetto a cambiamenti di ordine generale: storici, politici, economici, tecnologici. Da un lato dunque il naturale avvicendamento delle generazioni artistiche con le nuove riflessioni, le nuove tendenze e i nuovi medium. D’altra parte l’incidenza di fenomeni come la globalizzazione, la diffusione di internet e dei social network, l’attuale crisi economica. Hanno tutti un corrispettivo nella vita dell’arte: nelle ricerche, nelle opere, nel dibattito critico e teorico, così come sul piano dell’organizzazione operativa e sociale del sistema. Rispetto a vent’anni fa: più interrelazione, nuovi equilibri e pesi nelle geografie del mondo e quindi anche nelle mappe dell’arte. Uno dei fenomeni sicuramente più rilevanti è dato dalla moltiplicazione esponenziale delle Biennali e, in parallelo, dalla trasformazione delle Fiere in grandi mostre, la risposta positiva dei pubblici che mostrano di preferire l’evento e la concentrazione rispetto alle più tradizionali forme di visita al museo. Una maggiore disponibilità di informazioni e quindi una potenziale condivisione di modelli e strategie per esempio tra i musei, la creazione di reti, l’ingresso in campo della voce dei visitatori, attraverso l’espressione in tempo reale del “mi piace/ non mi piace/ condividi”, per usare sinteticamente le icone dei social network. Su tutto una vertiginosa accelerazione dei contatti, delle risposte, delle ricerche e della produzione, di opere, mostre, cataloghi. L’arte contemporanea, come del resto tutti gli ambiti del presente, vive anch’essa nella sindrome dell’istantaneità, con gli effetti positivi e le criticità a essa correlati. Mette del resto in campo i suoi mezzi riflessivi, richiama e reclama attenzione. Penso a un artista come Tino Sehgal – attualmente impegnato con These associations negli spazi della maestosa Turbine Hall della Tate Modern di Londra – alle sue performance, reiterate per tutta la durata della mostra. Riscrivono il “contatto” e il “tempo reale”, nel vivo della relazione, del vis à vis, sottraendoli al campo della virtualità e della documentazione. È anche attraverso operazioni come queste che mi appare più chiara la portata dei cambiamenti in cui sono immersa».

Ed ora passiamo agli artisti…qualcuno dice che Maurizio Cattelan senza di lei non sarebbe diventato nessuno… mi conferma?

«Nessun collezionista fa la fortuna degli artisti».

Quale artista donna si sente oggi di sostenere e quale uomo?

«Mai una sola artista. Mai un solo artista. Quando dico che con l’apertura della Fondazione la mia collezione si è trasformata, mi riferisco al fatto che da quel momento le mie scelte, le mie “puntate”, sono sempre state ragionate in termini più estesi, legate all’osservazione e alla conoscenza delle scene artistiche, più che orientate su un singolo autore. Dedico molto tempo al contatto diretto, personale con gli artisti. È stato il mio primo modo di avvicinarmi all’arte e ancora oggi lo riconosco come uno dei tratti distintivi della mia identità di collezionista. Ma il sostegno, da quando è nata la Fondazione, è un sostegno multiplo che passa attraverso i progetti e le mostre. Un buon esempio è il progetto ABLO: sarà presente in uno dei quattro display della mia collezione a Whitechapel. Ha coinvolto dieci giovani artisti italiani, cui Francesco Bonami, direttore artistico della Fondazione – in vista della mostra You-We+Ablo. 25 video dalle Collezione Sandretto Re Rebaudengo alla Rotonda della Besana, a Milano, nel 2010 -.ha chiesto di realizzare altrettanti video ritratti di di Abdullay Kadal Traore, in arte Ablo, un musicista griot del Burkina Faso , residente nella Milano multietnica di oggi».

Esiste una rivalità tra la fondazione e la Pinacoteca Agnelli? Che rapporto ha con Ginevra Elkann?

«Siamo in ottimi rapporti. Inoltre nel 2010 sono stata invitata dalla Pinacoteca Agnelli al convegno “Conversazioni sul collezionismo”».

Qual è la prima cosa che fa al mattino appena sveglia e quale l’ultima prima di addormentarsi?

«L’ultima cosa che guardo prima di addormentarmi e la prima cosa che vedo quando mi sveglio è una grande foto di Thomas Ruff che ritrae un cielo stellato. Mi trasmette serenità».

Libro sul comodino?

«Un libro che leggo per il Premio Campiello, di cui negli scorsi anni ho fatto parte della Giuria».

Tutta l’arte è politica, altrimenti sarebbe solo decorazione e tutti gli artisti hanno qualcosa da dire, altrimenti sarebbero ciabattini, recita un detto popolare. Lei ha mai pensato di entrare in politica? Ha persino dedicato una mostra alle presidenziali statunitensi e la fondazione si appresta a seguire con una densa maratona l’esisto elettorale del prossimo 6 novembre…

«La politica non è il mio mestiere e non ho mai pensato a un impegno diretto in questo campo. Ho scelto invece un impegno attivo nell’ambito della cultura contemporanea, trasformando la mia passione privata, di collezionista, nella dimensione aperta della Fondazione che presiedo: un Centro d’arte che opera attraverso le mostre, un articolato programma educativo e attraverso il sostegno alla produzione delle giovani generazioni di artisti e curatori.

Credo fermamente che l’arte sia un ottimo strumento per parlare del presente, per affrontare temi sensibili e di interesse collettivo, per riflettere sulle emergenze del nostro tempo, per farlo in modo diverso rispetto ai dibattiti cui siamo abituati, in TV, nelle piazze, in Rete. La mostra è uno spazio di presentazione dei lavori e delle ricerche degli artisti ma è anche un possibile spazio d’espressione dei visitatori, ai quali in Fondazione Sandretto Re Rebaudengo diamo la parola ogni giorno attraverso della mediazione culturale dell’arte, una pratica che invita al confronto a partire dall’opera. Ora, nelle sale di For President, stiamo parlando di elezioni americane, tra mito, storia e attualità, arte e fotografia, ma stiamo parlando, in senso più ampio, anche di comunicazione, di propaganda. Negli anni scorsi abbiamo affrontato, con interi cicli di mostre, il tema dell’ambiente, le questioni di genere, i rapporti con altre culture. In occasione del 150 dell’Unità d’Italia abbiamo affidato a venti artisti internazionali il compito di attraversare le venti regioni del nostro paese, per restituire in forma di opera uno sguardo “straniero” sul nostro paesaggio fisico, umano, culturale, politico».

Interessante ma distante, probabilmente irragiungibile per molti di noi, umili servitori nella vigna semplice dell’arte.SA