Per la sua prima mostra dedicata a un’artista donna, Palazzo Strozzi sceglie Marina Abramović, alla sua prima grande retrospettiva in Italia, che ne celebra i primi cinquant’anni di carriera. In collaborazione con il Moderna Museet di Stoccolma, il Louisiana Museum of Modern Art e la Bundeskunsthalle di Bonn. Fino al 20 gennaio 2019. www.palazzostrozzi.org

Firenze. Un po’ come Patti Smith è la “sacerdotessa del rock”, dall’aria dimessa e ascetica, così Marina Abramović (Belgrado, 1946) può essere considerata una sacerdotessa dell’arte, per quell’approccio spirituale che caratterizza la sua creatività, e per le innovazioni che ha portato nel mondo dell’arte, a cominciare dalla riconfigurazione del concetto di performance, che lei considera non più materiale d’archivio, ma opere vive a tutti gli effetti. Suo il merito di aver ideata la re-performance, con cui reinterpreta lavori suoi e di altri artisti, rinnovandone, con il contesto, anche le caratteristiche creative.

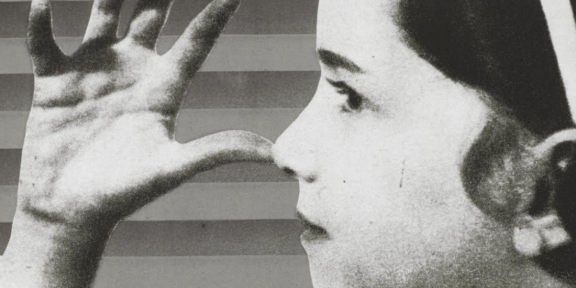

Fortemente basata, appunto, sulla pratica della performance, l’arte della Abramović è altrettanto fortemente impregnata di caratteri autobiografici, è espressa in prima persona, lei stessa, usando il suo corpo, si fa opera d’arte, ne diviene insieme elemento fondante e anima. Un approccio intenso, passionale, carnale, nato con il clima culturale e sociale in cui l’artista si formò. Anche se posta al di là della “cortina di ferro”, la Jugoslavia non è allineata all’Unione Sovietica, e vi si respira un clima notevolmente più aperto; all’Accademia di Belle Arti di Belgrado Abramović ha modo di conoscere le esperienze europee del secondo Novecento, ma soprattutto è libera di viaggiare in Europa, compresa l’Italia, dove nel 1973 presenta a Roma, a Villa Borghese, la performance Rhythm 10. Inizia da qui un discorso artistico fortemente improntato alla fisicità, influenzato anche dalla lezione di Hermann Nitsch, con cui ha collaborato in quello stesso anno.

Negli anni Settanta l’arte sentì la viscerale urgenza di approfondire la sua presenza nella società, di prendere una posizione, in un periodo in cui lo schierarsi era fondamentale, non soltanto da un punto di vista politico, ma anche e soprattutto etico. Si consolida quell’attivismo nato negli anni Sessanta, e pur non dichiarandolo apertamente, perché non necessario, Abramović dimostra con le sue opere di essersi energicamente inserita nella dialettica di genere, gettando letteralmente in faccia al pubblico il suo corpo nudo, sottoponendosi a prove rischiose (come l’assunzione di medicinali in Rhythm 2 o incidersi sulla pelle una stella a cinque punte con un coltello affilato), per dimostrare nel decennio del femminismo che in fondo, essere una donna non è difficile. L’importante è non temere niente e nessuno, come lei stessa ha più volte affermato. Il processo di emancipazione del corpo e, di conseguenza, della sessualità, iniziato negli anni Venti in Germania con i Wandervogels, raggiunge un nuovo apice negli anni Settanta, ma in parallelo con il clima di quel decennio, si tratta di un approccio problematico, conflittuale, al limite del violento, che ha in parte una connotazione di impegno sociale, e in parte gioca sul concetto di promozione di sé che Andy Warhol ha inventato e ampiamente diffuso pochi anni prima.

Abramović – come spiega in maniera esauriente l’antologica fiorentina, in particolare attraverso i video delle sue numerose performance e re-performance -, è una delle migliori e più efficaci interpreti del nuovo corso intrapreso dall’arte del secondo Novecento, la cui sostanza è ancora oggetto di dibattito: difficile discernere quanto un atteggiamento estetico abbia a che fare con tematiche civili, e quanto invece abbia a che fare con l’idea di provocazione volta alla notorietà, alla creazione di un dibattito che verta sul personaggio più che sulla sostanza dell’arte. Tuttavia, in questo nuovo corso Abramović si è inserita con autorevolezza, imponendo se stessa prima ancora che le sue opere, siano esse gli occasionali dipinti, o le performance di cui è appunto una delle figure di riferimento nel mondo dell’arte. Le tematiche sociali che affronta vanno dall’emancipazione femminile (mai dichiarata ma dimostrata negli effetti), alle tensioni etniche nei Balcani, alla salvaguardia dell’ecosistema (celebre la sua registrazione del suono del mare), ma in particolare il suo lavoro cerca il contatto, anche fisico, e il confronto con l’altro, con quel pubblico che riesce a sorprendere, a spaventare, a tratti a inorridire, ma anche, in definitiva, a meravigliare. È però una meraviglia che lascia qualche dubbio, non è quella “celestiale”, filosofica, di Brancusi, Giacometti, Casorati, Chagall, o altri grandi artisti, per restare al Novecento, che hanno concepito l’arte come una questione di cultura umanistica, e dietro ogni opere risiedono approfondite meditazioni sociali e filosofiche.

Abramović, invece, figlia dell’era dell’immediatezza, costruisce le sue performance con in mente il “qui e ora”, non guarda al passato ma soltanto al momento presente, ne intercetta alcune problematiche e ne diviene protagonista; allestisce, in un certo senso, una sorta di teatro alfieriano, urlato e manicheo, che cerca il conflitto anche come pretesto per ribadire in faccia al pubblico quel suo non temere niente e nessuno. Un atteggiamento spavaldo, espressione degli anni Settanta, e nel metodo Abramović non si è mai del tutto allontanata da quel periodo, o meglio dalla mentalità di quel periodo. Con lei si afferma la donna, la sua forza creatrice della vita, ma non si tratta di una riflessione psico-filosofica alla stregua della zingara nella Tempesta di Giorgione; l’arte della Abramović è pura energia, è istinto prima ancora che pensiero, è attitudine al combattimento, è presenza continua nella società. Alla quale, non regala niente di diverso da quanto già vi avesse trovato: al pari di Warhol, di cui è figlia spuria, ha saputo documentare (e anche istigare) una tendenza della società, quella del femminismo militante, cui poi si sono aggiunte le prese di posizione su altre tematiche civili, come accennato di sopra. Ma sempre in chiave autobiografica, di ossessiva affermazione di sé, nella ripetitività della pratica performativa, quasi l’artista volesse sostituirsi all’opera. Se la performance dal vivo può essere d’impatto, assai meno lo è osservata in video, oppure in alcuni scatti fotografici. Da questo punto di vista, pur se ben allestita, la mostra è assai fredda, e forse anche nelle intenzioni dell’artista (considerando la natura del suo lavoro), si esce con una disturbante sensazione di violenza latente, a volte anche gratuita. In linea generale, la creatività della Abramović appare datata, troppo legata agli anni Settanta nel suo ripetere azioni e concetti di quegli anni. Che è però riuscita ad attualizzare grazie a una sapiente gestione della sua immagine personale, tale da porre in secondo piano la questione strettamente artistica. Ancora una volta, nel bene o ne male, si assiste a quel meccanismo introdotto da Andy Warhol mezzo secolo fa. Che questo sia però un beneficio per l’arte e la cultura in generale, è ancora da appurare.