Amarcord 12: Daniel Buren – Un nuovo appuntamento con la rubrica di Incontri, Ricordi, Euforie, Melanconie di Giancarlo Politi

Daniel Buren: l’arte solo come strategia

Allora, nel 1966, non frequentavo ancora New York. Ho iniziato nel 1967 – e come ho già scritto, fu in occasione dell’incontro di pugilato Benvenuti-Griffith, valevole per il titolo mondiale: dall’Italia partirono numerosi voli low cost. Il mio amico Pio Monti, che mi sponsorizzò, spese duecentomila lire per il volo più l’hotel dove abbiamo condiviso anche il king size bed. Dal 1958-59 al 1967, fu Parigi la mia principale meta culturale e fonte d’informazione per l’arte contemporanea, visitata spesso in compagnia di Getulio Alviani che conosceva e frequentava il mondo della Optical Art e dell’Arte Cinetica.

Parigi ma anche Düsseldorf, perché Piero Gilardi mi aveva parlato con interesse e curiosità di Joseph Beuys, un artista per lui “rivoluzionario” che operava nella città tedesca, dove risiedeva anche la sua galleria di riferimento, Alfred Schmela. Io però non ebbi un buon feeling con Beuys per via del suo populismo e della sua demagogia, traboccanti. Beuys aveva uno strano ufficio per l’arte, al centro di Düsseldorf, molto vicino al famoso ristorante Spoerri, fondato dall’artista Daniel Spoerri. Nell’euforia del momento accanto al ristorante era sorta anche una galleria, la Eat-Art, mi pare proprio da un’idea di Spoerri, dove si esponevano, si acquistavano ma soprattutto si consumavano in loco, opere d’arte commestibili, realizzate con pane, marzapane, pasta di mandorle, cioccolato, ecc. Le inaugurazioni alla Eat-Art erano molto contese e appetibili, perché le opere d’arte offerte erano veramente buonissime (Daniel Spoerri è un fantastico cuoco).

Beuys mi invitava spesso al ristorante Spoerri, allora riferimento di tutta Düsseldorf e non solo. Poi si andava in questo suo ufficio per l’arte (sede della sua “Organizzazione per la democrazia diretta”), dove riceveva chiunque entrasse, attratto dalla strana denominazione molto visibile dall’esterno.

Joseph Beuys e la Democrazia Diretta

Mentre io ero con lui, entravano massaie, operai, impiegati, bambini, curiosi di ogni genere, che chiedevano in cosa consistesse questo strano ufficio. Ricordo che in quei casi, Beuys mi liquidava molto rapidamente per discutere con il nuovo arrivato. Sentivo Beuys parlare animatamente e con grande trasporto ma non capivo nulla perché parlava tedesco. Vedevo solo gli interlocutori rapiti dal suo fervore. Poi nel 1972, in occasione di Documenta 5, organizzata da Harald Szeemann, Beuys* fu invitato e anziché esporre opere, seduto ad un tavolo, dall’apertura del mattino alla chiusura serale, era lì che spiegava cosa fossero l’arte e la Democrazia Diretta, da giugno sino a ottobre, per tutta la durata di Documenta. Una mostruosa forza psicofisica.

Frequentai abbastanza Beuys, perché all’epoca ero spesso a Düsseldorf anche per la mia amicizia con Konrad Fischer – grande gallerista tedesco che esponeva Bruce Nauman*, Carl Andre, Sol LeWitt, On Kawara, Dan Flavin, Lawrence Weiner – dove su suo suggerimento avevo fondato la bellissima versione tedesca di Flash Art, heute Kunst (cioè oggi Arte, ispirato al menù dei ristoranti tedeschi che proponevano “oggi trippa”, suggeritomi appunto dalla pungente ironia di Fischer, oggi quasi dimenticato. Ma si sa, la morte fa dimenticare tutti e tutto. Però, malgrado la mia frequentazione con Beuys, tra noi non scattò mai un feeling profondo, sia perché non ero suggestionato dal suo vetero populismo marxista, sia perché Lucio Amelio, in questo caso geloso delle sue amicizie, cercava di pormi in cattiva luce con lui, con qualche aggettivo di troppo nei miei confronti (per chi non lo abbia conosciuto, bisogna dire che Lucio era tanto geniale e intuitivo quanto velenoso come un serpente a sonagli nei confronti di tutti).

A Parigi con Getulio Alviani

Ma torniamo a Parigi nei primi anni Sessanta. Grazie anche a Getulio Alviani, avevo frequentato a lungo Raphael Soto, il vero padre dell’Arte cinetica, il suo amico e allievo Cruz Diez e tanti altri artisti cinetici sudamericani (Camargo, Le Parc, Sobrino): tutti facevano capo alla galleria Denise René. Quest’ultima sin dalla nascita si era votata all’arte Optical e cinetica, da quando Denise giovanissima nel 1939 incontrò Victor Vasarely e ne nacque un legame intellettuale e sentimentale indissolubile, sino alla tarda età di Vasarely. Nel dopoguerra la bella Denise aprì la galleria che subito diventò l’epicentro indiscusso dell’Arte cinetica e programmata, che si contrapponeva all’universalità dell’Informale e a tutta la pittura freudiana. A Parigi arrivarono gli artisti dell’Arte razionale da tutto il mondo, specialmente dal Sud America, fucina dell’arte programmata grazie all’influenza di Tomás Maldonado, artista (modesto) e teorico (eccellente) di questo genere di arte – che poi divenne direttore della Scuola di Ulm e, dopo la fine di Ulm si trasferì in Italia dove divenne docente e compagno della Inge Feltrinelli.

Parigi a quei tempi, divenne anche il mio riferimento culturale: dormivo nello studio di Carlos Cruz-Diez, in una traversa di Rue Saint-Germain, a duecento metri dalla galleria di Denise René, dove spesso incontravo Vasarely e suo figlio Yvaral, che mi invitavano a pranzo alla Brasserie Lipp, ristorante preferito anche da Marcel Duchamp, dove poi abitualmente mi recavo da solo (quando potevo, perché ai tempi non era inaccessibile e si trovava sempre posto), e una o due volte con Arturo Schwarz che si sedeva, diceva lui, allo stesso tavolo di Marcel Duchamp e più volte con Giorgio Marconi.

Non voglio parlare qui dei miei incontri (fantastici, pittoreschi, grotteschi?) di Giorgio Marconi con Man Ray e con la vedova. Giorgio Marconi sprigionava una simpatia naturale e una sorta di comicità contenuta che piaceva molto a Man Ray. Né voglio parlare dei nostri (io sempre con Helena Kontova, che avevo sposato da poco) incontri surreali con Pierre Klossowski da cui andammo a bussare alla porta e lui ci accolse con un sorriso, come se ci stesse aspettando; non voglio nemmeno parlare di Robert Lebel, intimo e mecenate di Duchamp, che scrisse una bellissima biografia su Marcel e che venne a Milano per propormene la pubblicazione. Poi, lui pur ricchissimo (una collezione strabiliante anche del Rinascimento italiano) era più avaro dell’Arpagone di Molière e non ci accordammo sui diritti che io pensavo di non dover pagare così il libro restò nel suo cassetto. E questo malgrado le intercessioni di suo figlio, Jean Jacques Lebel e del nipote Bernard Blistène, allora nostro figlioccio e attuale direttore del Centre Pompidou.

Peccato perché era una biografia particolare, sguardo segreto dell’amico e mecenate sull’artista fratello, con tutte le sue manie e tic segreti. Né so se poi questa biografia sia mai stata pubblicata. Ma non voglio parlare nemmeno di questo, anche se un giorno forse lo farò, come forse parlerò di Jean Dubuffet, ricchissimo anche lui e proprietario della più estesa e popolare catena di enoteche in Francia, Nicolas, specializzata in vini francesi di discreta qualità, a prezzi contenuti, che prima di vendermi un quadro a rate, guardandomi dal basso in alto (a causa di una malattia alla schiena, “J’ai mal au dos”, diceva), piagnucolava perché lui sosteneva che gli avrei distrutto il mercato. Per un quadretto 50 × 70 cm. che pagai a rate e che non mi fu consegnato fino al saldo dell’ultima rata. Un grande artista ma avaro e arido come pochi. Immagino quanto saranno stati complicati i suoi rapporti con le gallerie (all’epoca la sua galleria di riferimento era la Pace di New York e in Italia Enzo Cannaviello riuscì a realizzare una sua mostra. Bravo Enzo, non so come tu sia riuscito a convincere il grande avaro Dubuffet a lasciarti i suoi quadri. In studio ne aveva migliaia, di tutte le dimensioni, tutti perfettamente catalogati da una sua efficientissima assistente a cui era attaccatissimo).

No, in questo amarcord voglio parlare solo di Daniel Buren.

Quando incontrai Daniel Buren

Ho incontrato Daniel Buren nei primi mesi del 1966, forse a casa sua, perché ricordo che mi presentò suo fratello Michel Claura, mentre stavano formando il gruppo BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, Toroni) la cui nascita fu ufficializzata nel dicembre 1966, quando stabilirono che per tutto l’arco della loro vita artistica ognuno di loro avrebbe dipinto sempre la stessa cosa: Buren le sue strisce verticali ad intervalli regolari, Mosset un cerchio nero su tela bianca, Toroni impronte di pennello nr. 50 ripetute ad intervalli regolari di 30 cm. e Parmantier anche lui strisce verticali ma di diverso colore. Poi con il tempo il gruppo si è sciolto e ognuno per la sua strada, Mosset è diventato un buon pittore minimal mentre Toroni, come un orologio svizzero, ha continuato sempre con le sue pennellate a intervalli regolari per tutta la vita. Il fratello di Daniel Buren, Michel Claura, è (stato?) un abile avvocato parigino molto vicino all’arte, ha anche scritto alcune presentazioni, testi e perorato cause internazionali per l’arte: credo sia stato lui a far promuovere la legge europea sul diritto di seguito e certamente lui a far vietare la dizione “mostra personale”, senza l’autorizzazione dell’artista. Daniel Buren e Michel Claura, dato operavano entrambi nel campo dell’arte, decisero di distinguersi nel cognome, Buren scelse il cognome della madre, l’altro, Claura, quello del padre (o viceversa). Fece scalpore la battaglia di Daniel Buren e Claura negli anni Ottanta contro la potente Galerie Beaubourg, di Marianne e Pierre Nahon, che avevano annunciato una grande personale di Daniel Buren, senza chiedere la collaborazione all’artista (debbo riconoscere che all’epoca era una prassi abbastanza abituale raccogliere un certo numero di opere e poi dichiarare “mostra personale”). E Buren vinse la sua causa: da quel momento fu illegale, per lo meno in Europa, definire “mostra personale” una mostra con opere di un solo artista, senza la collaborazione o il consenso dell’artista stesso.

Il gruppo BMPT si mise subito in evidenza, dichiarando a più riprese, durante le proprie mostre “Noi non siamo pittori” scatenando forti contestazioni, soprattutto con il gruppo Supports/Surfaces, formato fra gli altri da Marc Devade, Claude Viallat, Daniel Dezeuze, che declinavano in vario modo la pittura. Il gruppo era sostenuto dalle teorie di Marcelin Pleynet e Jacques Derrida, con il suo trattato La vérité en peinture (1978).

Già nel 1971 Daniel Buren aveva avuto modo di far parlare di sé con la sua partecipazione alla sesta “International Exhibition” che si tenne al Guggenheim di New York che raccoglieva il meglio dell’arte giovane di quei tempi. Quale fu l’opera di Daniel Buren? Una tela monumentale 66 × 32 piedi che pendeva dal soffitto sino a terra occupando tutta la spirale di Wright, impedendo così la visuale da un lato all’altro del museo e in parte la visione (o miglior lettura) di alcune opere. Alla reazione degli artisti e forse della stampa o del Museo, Buren ritirò l’opera accusandoli di censura. Insomma, a parte il ripetere lo stesso gesto ma in contesti diversi per tutta la vita, il lavoro di Buren, è sempre stato pura strategia e come tale si è imposto. Da lavoro contro il sistema dell’arte, è diventato un lavoro nel sistema dell’arte, per decorarlo e in qualche caso abbellirlo. Perché con il tempo Daniel si è dimostrato un ottimo designer e architetto di interni.

Daniel Buren, uno stratega dell’arte senza precedenti

Io non giudico il lavoro di Daniel, che ritengo uno degli artisti più lucidi che abbia mai conosciuto: Buren è riuscito a far diventare la pura strategia una forma d’arte, anche molto apprezzata, visto il successo che ha avuto in questi anni. Daniel ha dimostrato al mondo i limiti e le contraddizioni dell’arte contemporanea trasformando la pura strategia, usata con grande intelligenza, caparbietà e talvolta arroganza, in forma d’arte, senza che la critica si sia mai posto il problema. O forse non se ne è mai accorta.

La strategia è sempre stata una costante dell’arte ma la pura e sola strategia come arte, porta il copyright di Daniel Buren. Ha dimostrato che è possibile, vincendo la scommessa su tutti i fronti.

Mi pare fosse nel 1973 allorché proposi a Daniel Buren una intervista per Flash Art. Ricordo che arrivò da Parigi a Milano e mi portò una foto di Georges Pompidou, già malato terminale, con il volto disfatto dal dolore. Una vera immagine della morte incombente. Un volto alla Francis Bacon, ma reale e non dipinto. Terribile e tragico. Ecco, questa è la mia partecipazione a Flash Art, mi disse: pubblica questa immagine in copertina. Io conoscevo il suo livore politico nei confronti di Georges Pompidou, allora Presidente della Repubblica francese e frequentatore abituale, malgrado la carica, di artisti come César e Arman, con cui molto spesso si ritrovava a cena (ed infatti questa sua passione per l’arte lo portò a realizzare il Beaubourg, detto anche Centre Pompidou. Che fu una sua decisione molto determinata, a dispetto delle critiche e che lui non riuscì a vedere terminato, perché fu inaugurato tre anni dopo la sua morte). Sapevo che Buren odiava Georges Pompidou (per le sue frequentazioni? Non credo) ma non avrei mai immaginato che fosse riuscito a procurarsi una foto così tragica e privata e avere il coraggio di propormela come copertina di Flash Art. Cinismo e cattiveria allo stato puro. Forse qualcosa di più.

Al mio netto rifiuto i nostri rapporti si raffreddarono, ma io ho continuato a seguire il suo lavoro, affascinato dalla sua intelligenza voltairiana. Lavoro che diventava sempre di più una occupazione di spazi speciali e storici, una forma di visibilità anche irritante nei confronti del visitatore. Fu lui credo (o suo fratello Michel?) a coniare il termine in situ, per indicare un lavoro realizzato sul posto e che sul posto dovrebbe restare.

Malgrado non lo frequentassi più, sempre, in ogni grande mostra o fiera d’arte, il suo lavoro mi aggrediva senza alcuna possibilità di difesa.

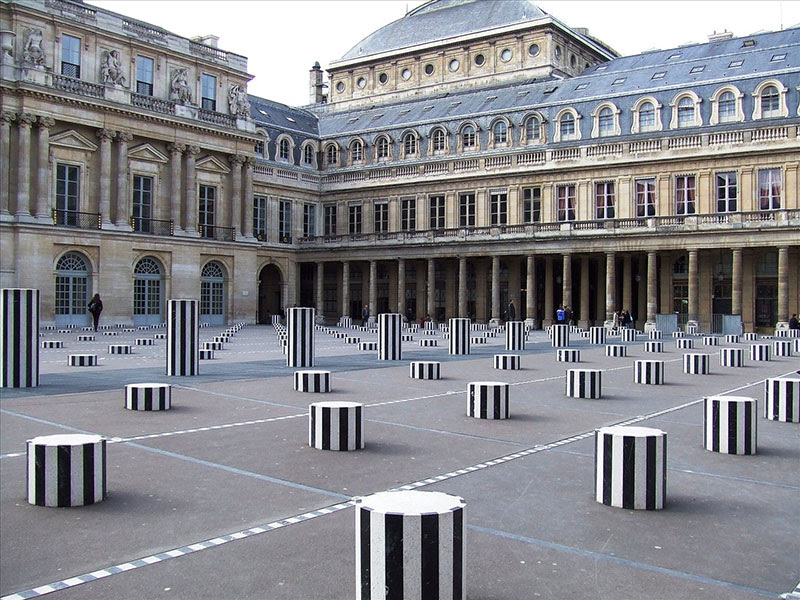

Daniel ha sempre scelto luoghi di estrema visibilità o di forte connotazione per proporsi e soprattutto provocare. Famosa fu nel 1986 la sua istallazione nella corte d’onore del Palais-Royal, Les Deux Plateaux denominata anche “Les Colonnes de Buren” in cui invase la storica piazza composta da 252 colonne di marmo con le sue strisce, di varia dimensione. Alcuni giorni prima dell’inaugurazione, gli abitanti frontalieri, indignati, volevano linciare l’artista. Poi, come sempre si trovò un compromesso (come abbia fatto non lo so) e la sua istallazione, leggermente ridimensionata, è stata accettata e si trova tuttora presso la corte del Palais-Royal, cosa mai riuscita ad alcun artista.

Capito amici miei? Questo straordinario stratega (che non oso chiamare artista, perché lui stesso disse parlando del gruppo BMPT, nel 1966, “noi non siamo pittori”) si è appropriato della corte del Palais Royale. Come definirei oggi Daniel Buren? Artista, per come lo si intende oggi sarebbe troppo limitativo e offensivo per lui. Meglio designer, architetto o soprattutto urbanista: è il solo artista di oggi che si può avvicinare ai nostri maggiori del Rinascimento, come Leonardo ad esempio o Brunelleschi). Se fosse necessario Daniel Buren sarebbe in grado di progettare fortificazioni militari. E con sicuro successo, ne sono convinto. Macron ci faccia un pensierino. Le tende nel mio appartamento in Versilia continuano a ossessionarmi, perché mi ricordano Daniel Buren.

La sua partecipazione ad Art Unlimited di Basilea quest’anno ne è un esempio: una enorme costruzione in tubi metallici, mi pare di tre piani, a cui le persone potevano accedere attraverso un percorso obbligato e guardare tutto il padiglione della sezione. Questi tubi metallici erano tappezzati dalle solite strisce di Buren che ormai lo caratterizzano da una vita. Di fronte a questa costruzione e anche di lato, dietro e davanti, ci sono le scale mobili, che dal 2007 sono decorate con le strisce di Buren e acquisite in modo permanente dall’Ente Fiera. Una occupazione militare vera e propria, con poco rispetto per il lavoro altrui. Ma la sua costruzione diventa anche una sorta di osservatorio sulle miserie dell’arte di oggi, che anziché raccogliersi e riflettere si espande.

Daniel Buren, che io apprezzo per la sua capacità di inserirsi nel sistema dell’arte in modo nuovo, senza però scardinarlo, come lui pretendeva, è diventato un po’ la mia ossessione. Nel mio appartamento in Versilia, quando mi affaccio verso il mare e guardo i due balconi accanto al mio, uno a destra e l’altro a sinistra, con le tende abbassate, mi sento perseguitato. Due grandi tende, con le strisce simili a quelle di Buren, a proteggere i proprietari dal sole e dalla pioggia. Perché sono esattamente identiche. Manca solo un certificato con la firma dell’artista ma i miei occhi e il mio cuore restano ugualmente aggrediti da lui, che incontrai a casa sua, giovanissimo, nel 1966 e che dichiarò: io non sono un pittore.

* L’intervista a Joseph Beuys in occasione di Documenta nel 1972.

* Bruce Nauman, nella sua prima mostra da Konrad Fischer, nel 1969, aveva esposto un’opera in omaggio a Flash Art dal titolo sintomatico “flesh art”, poiché a quei tempi la rivista si interessava molto di performance e body art.

* Chi fosse interessato potrà leggere, attraverso il link, questa bellissima intervista di Alberto Fiz pubblicata su Flash Art alcuni anni fa e che forse per taluni è passata inosservata. Vi potrete scoprire la scaltrezza, l’intelligenza diabolica e la determinazione di un figlio (ormai padre) dell’arte del nostro tempo: Daniel Buren.

Per scrivere a Giancarlo Politi:

giancarlo@flashartonline.com

* Nella foto: Daniel Buren, Les Deux Plateaux (1985–1986) Palais Royal, Parigi.