La mostra appena aperta alla Fondazione MAST di Bologna dedicata a Vera Lutter e curata da Francesco Zanot, è intitolata “Spectacular”, una cifra formale e un registro stilistico molto amato dalla Fondazione.

Analizzando il termine dalla definizione della Treccani: spettacolare è ciò “che ha la grandiosità, l’attrattiva, la suggestione di uno spettacolo d’eccezione: parata s.; cerimonia con addobbo s.”. Quindi ciò che stupisce e coinvolge lo spettatore, che ha un impatto emotivo su chi guarda che è un aspetto ottenuto – in questo caso – attraverso la grandezza e la grandiosità della fotografia. C’è poi un altro aspetto nodale delle mostre del MAST, che nel racconto di Vera Lutter trova un’origine alquanto adatta allo spirito richiesto. Vera racconta di quando da piccola, in Germania, viveva in una zona industriale, era affascinata dai colori sfumati e forti delle nubi chimiche, dai colori spettrali delle luci delle industrie nella notte, dalle forme maestose delle industrie. Ha poi in qualche modo voluto prendere il controllo di questi “mostri” ed addomesticarli attraverso la sua arte. C’è un aspetto romantico in tutto questo, di confronto impari della donna con il gigantesco, espresso dall’industria.

Poi, dopo gli studi di scultura a Monaco, Vera ha vinto una borsa di studio a New York e di lì non si è più mossa, sono passati trent’anni. Affascinata dal ritmo vorticoso, le luci pulsanti e la vita frenetica della Grande Mela, l’artista ha deciso di impadronirsi della città facendola entrare nella stanza del suo appartamento al ventiquattresimo piano: ha oscurato la stanza, prodotto un foro stenopeico nell’addobbo scuro, e fatto entrare la luce nella stanza. Così l’ambiente venne trasformato in una camera oscura o in una camera ottica, riprendendo gli esperimenti che da secoli facevano gli artisti dall’antichità a Canaletto. Dal foro entrano i raggi di luce che cadono su una superficie impressionabile che da una parte restituisce l’immagine di sotto-in-su e dall’altra – come in un negativo – rende chiari gli scuri e viceversa. Le cose e le architetture acquisiscono il chiarore della luce e galleggiano fantasmagorici nell’oscurità profonda degli sfondi. Ne deriva un’unica immagine, irriproducibile, che ha lo statuto di “originale” e recupera quindi quell’”aura” persa invece dalla riproducibilità illimitata della fotografia analogica che si basa su un negativo da cui vengono estratti infiniti positivi fotografici: ciò che era perduto secondo Walter Benjamin dall’invenzione della fotografia, l’”unicum”, qui viene invece recuperato.

Le opere anche per questo recuperano quell’aspetto magico e sospeso dell’opera unica e originale, particolarmente preziosa non solo per l’aspetto, ma anche per il processo necessario per portarla a termine. Infatti perché una carta fotosensibile si impressioni ci vogliono tempi lunghi che vanno da alcuni giorni a dei mesi, il tempo viene dilatato e aperto al suo scorrere. È tutto l’inverso dell’attimo fuggente del processo fotografico tradizionale. Viene anche recuperata quasi un’artigianalità del fare, da cui scaturiscono però delle immagini ad altissima definizione, perfette nel risultato finale. Questo aspetto del lasciare scorrere il tempo, di recupero del farsi autonomo delle cose, dell’aspetto dell’attesa che un’immagine acquisisce la sua configurazione finale e anche quel lavoro quasi “scultoreo” della luce sulla superficie è particolarmente prezioso e si oppone alla contrazione e all’immediatezza temporale di cui è imbevuta questa nostra impaziente società.

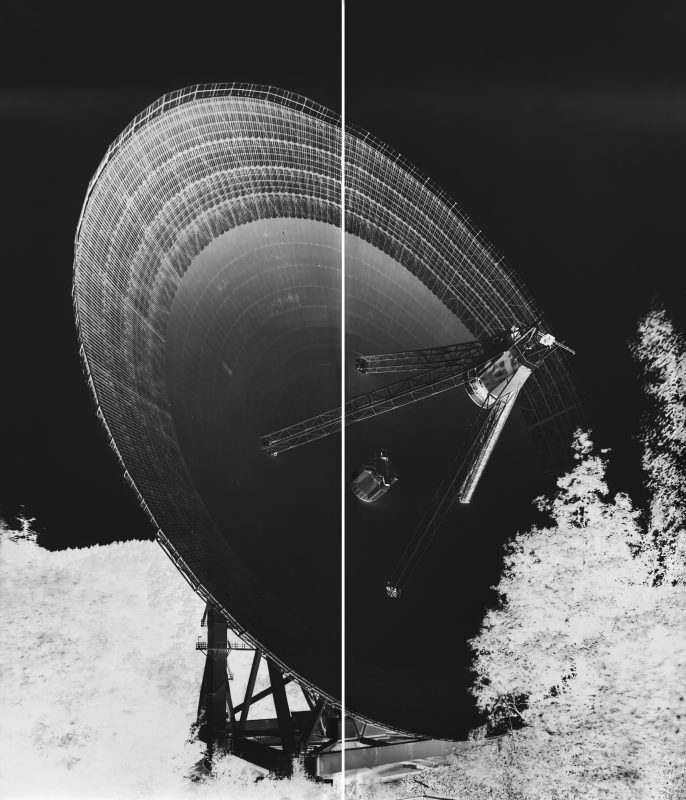

Vera per ogni sua fotografia costruisce delle camere oscure che vengono posizionate a ridosso dei soggetti che intende fotografare: esterni ed interni industriali, gigantesche aree dismesse, interni abbandonati, fino ad arrivare all’installazione Folding Four in One , 2009, in cui mostra quattro vedute cittadine, al di là delle sagome nere di un orologio (la cui maschera ha costruito e ritagliato nello studio): le quattro vedute sono sospese e installate formando quattro lati in cui si può entrare. Si tratta di una specie di teorema, una dichiarazione del processo artistico in cui entra come protagonista il tempo che scorre. Alla fine della mostra in una lunga bacheca sono disposte immagini che mostrano il “making of” delle sue opere, siglando in modo interessante il percorso.

Esiste una genealogia di artisti che lavorano con la camera oscura come Martin Newth e Abelardo Morell, i quali prediligono gli interni il primo e un incrocio tra esterni e interni il secondo. Insomma anche loro riflettono sullo statuto della fotografia come apparato antico che misteriosamente “scrive con la luce” proprio dal suo primo momento aurorale.