Chi è Irene Fenara? Forse sta cercando di capirlo anche lei, magari osservando le decine di autoritratti fotografici che ricoprono il suo studio.

Solitamente sono disorganizzato. Chiedo in prestito un foglio e una penna. Presumo che il mio interlocutore abbia entrambi. Potrei ribaltare la prospettiva e interpretare la richiesta come prova, test iniziale. Penna, matita, stilografica, penna riciclata da qualche albergo o università, matita professionale o mozzicone difficile da tenere in mano. Foglio pulito, bianco, di recupero, riciclato, già scritto, cartolina d’invito ad una mostra, pagine di promozioni per uova e detersivi al supermercato.

Ho ritrovato il foglio che mi ha ceduto Irene Fenara la prima volta che sono andato a trovarla nel suo studio. Un foglio che ho piegato in otto parti perché potesse rimanermi in tasca. Una fotografia in bianco e nero su carta in formato A3, carta leggera, di poco pregio, da fotocopia. Irene ha raccolto il foglio dal pavimento, sta lavorando ad un nuovo progetto, fogli a comporre una geografia cartacea, tutte le immagini hanno lo stesso soggetto, inquadrato da angolazioni diverse, una somma di ripetizioni. L’immagine è il frame di una telecamera di sorveglianza, un’immagine di una tigre coricata al suolo, con della paglia che la circonda. Tigri sparse sul pavimento del suo studio. Alle pareti ci sono gli ultimi cinque o sei anni del suo lavoro, gli stessi che mi sta raccontando, io guardo i suoi tatuaggi e i libri appoggiati sulla scrivania.

È passato quasi un mese, leggo gli appunti recuperati, in realtà poche righe, un virgolettato “ci sono più immagini di tigri che tigri vere”. Penso che sia un dato positivo, in caso contrario dovremmo trovare un’occupazione inoffensiva ad animali abituati a vivere in giungle e foreste, occuperebbero le città, posti dirigenziali, fonderebbero banche, scuole, ospedali, avrebbero i nostri stessi desideri, i nostri stessi vizi. Ma è una considerazione che ho taciuto, probabilmente nemmeno esatta, non so quante immagini di tigri ci siano in circolazione e quante ne vengano prodotte ogni giorno.

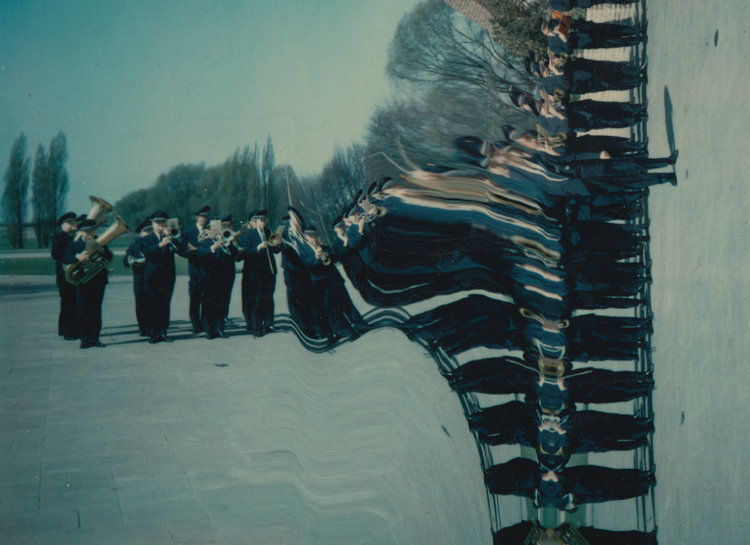

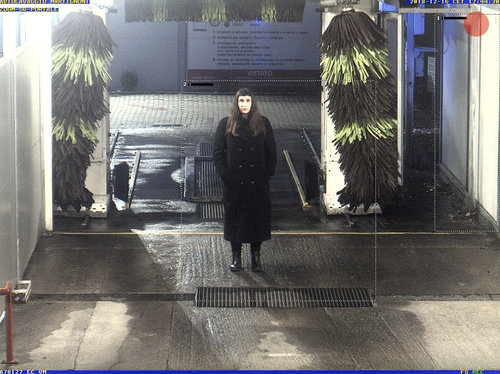

Sono nel suo studio da poco più di quaranta minuti, una parete è ricoperta di autoritratti, fotografie di telecamere di sorveglianza che Irene ha violato per mettersi in posa davanti all’obiettivo. Delle grosse spazzole di un autolavaggio che le fanno da cornice come fossero due colonne in marmo, una chiesa, un garage, un piccolo porto, una spiaggia. Capisco che il sistema di controllo non è il punto, non è la sorveglianza ad interessarla, ma come l’apparato, lo strumento traduca un’immagine, un dato. E quindi metto infila tutto quello che velocemente mi sta dicendo, inizio ad incasellare, ho bisogno di compartimenti. 2013, Studio, polaroid che restituiscono oggetti comuni, polaroid sensibili alla temperatura che viene tradotta dal colore della superficie della carta. 2016, Quinto orizzonte, fotografie trovate, scattate da altri e scannerizzate usando lo scanner come fosse una macchina fotografica, allontanandosi dall’immagine, deformandola, alterandola. 2018, Self portrait from surveillance camera, telecamere di sorveglianza che inquadrano il suo corpo, telecamere di sorveglianza che diventano strumenti di rappresentazione.

E le tante declinazioni che ci stanno in mezzo.

Un avvicinamento; dall’oggetto (sedia, scala, cavalletto, scopa) al ritratto (autoritratto), avvicinarsi alternando di volta in volta il mezzo con cui guardare o guardarsi. Cercando di capire quali siano i fattori di rischio, le condizioni atmosferiche, di temperatura, di lettura, che possano cambiare il senso a tutto: ad una stanza, ad un paesaggio, ad un corpo, alla propria ricerca.

Era il 2016 quando ho visto esposto, in una collettiva all’Osservatorio della Fondazione Prada di Milano, Ho preso le distanze; non sapevo chi fosse Irene Fenara, non ci eravamo mai conosciuti, era la prima volta che vedevo delle sue opere. Lunghe mensole che sostenevano delle polaroid. Ritratti, a distanze diverse, di persone che facevano parte della sua vita. Nella parte bianca della polaroid, quella che sta sotto l’immagine, compaiono alcune indicazioni: giorno e ora dello scatto, il nome della persona ritratta e la distanza a cui è stata scattata la foto.

La fotografia come misura. Misura di relazione. Una diffidenza che decade, un avvicinamento graduale, a piccoli passi. Ad oggi, Irene mi sembra una persona timida. Dopo quasi un’ora nel suo studio siamo usciti a prendere un caffè. Bologna, è iniziata l’estate, fa caldo e ci sono acquazzoni talmente forti che sembra di essere ai tropici, il cambiamento climatico mi terrorizza, per questo ne prendo le distanze e non me ne occupo.