Bruno Cattani (Reggio Emilia, 1964) scatta fotografie dal 1982. Tre anni dopo, diventa fotogiornalista per il gruppo di Repubblica. La sua indagine artistica è tutta incentrata sul tema della memoria, analizzato sotto vari aspetti. Tra gli altri, il progetto Luoghi dell’arte indaga la salvaguardia e la conservazione delle opere in luoghi dedicati. Vari musei europei, tra cui il Louvre di Parigi e il Pergamonmuseum di Berlino assieme alla Soprintendenza Archeologica di Pompei, gli hanno commissionato dei progetti di ricerca fotografica.

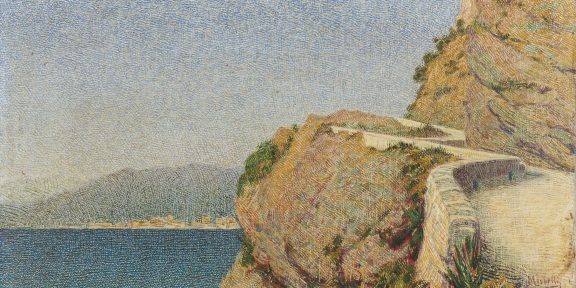

In questa intervista, Cattani racconta del suo ultimo progetto, Voodoo: per tre settimane ha viaggiato tra Togo e Benin senza sosta, visitando un gran numero di gruppi tribali autoctoni per documentarne le tradizioni culturali e religiose. La sua fotografia di una delle maschere Egun, esposta alla galleria Valeria Bella di Milano, è stata la copertina de La Lettura dell’edizione del 28 febbraio 2021.

Ho notato che la serie Voodoo, in qualche modo, si differenzia dalle altre che hai portato avanti nel corso del tempo.

Sì, si differenzia dalle altre anche se il fattore comune che lega tutto il mio lavoro è la memoria. In tutti i miei lavori il filo conduttore è quello della memoria. In questo caso, mi sono appassionato all’Africa e al mondo, avendo amici in loco che da molto tempo mi raccontavano di questo aspetto rituale. Il fatto di andare a esplorare le radici di dove è nato il Voodoo fa parte del mio lavoro sulla memoria. Infatti, se tu chiedi a una persona del Togo, del Benin o addirittura di Cuba, da quando esiste il Voodoo lui/lei, chiunque sia, ti risponderà “da quando è nato il mondo!”, per sottolineare quanto questa tradizione sia antica e affascinante il viaggio che ha fatto.

Ti ho menzionato Cuba perché il compagno della mia assistente è cubano e la nonna praticava il Voodoo. In Africa, invece, ho degli amici che hanno delle scuole comunitarie per bambini e il mio contatto è partito tutto da lì. Da anni ero affascinato dal Voodoo romanzato da Hollywood. Avevo fatto alcune ricerche e poi ho conosciuto dei contatti online e sono partito per fare questa esperienza. Mi affascinava e continua ad affascinarmi. Purtroppo, sono rimasto bloccato causa virus, ma dovevo tornare già a gennaio dell’anno scorso.

La fotografia che ho visto in galleria, la stessa nella copertina de La Lettura, risale al 2019, infatti. Quanto tempo sei stato in Africa e che valore hanno le pratiche Voodoo in quei Paesi?

Circa tre settimane, tra il Togo e il Benin. Avrei voluto continuare e voglio tutt’ora farlo, continuare il lavoro perché ho scoperto un mondo. Come ti stavo dicendo, nell’immaginario occidentale il Voodoo evoca una fascinazione tribale dai riti ancestrali che intriga e spaventa al contempo. La ricerca di un’Africa autentica e densa ancora delle sue origini primordiali mi ha portato a ricercare le tracce della religione più antica della Terra, in Togo e Benin, due stati poco conosciuti dal turismo paesaggistico e naturalistico ma ricchi di gruppi tribali che conservano ancora l’eredità dei loro antenati. Secondo i togolesi il Voodoo ha origine insieme alla Creazione e accompagna l’evoluzione dell’uomo sin dalle sue origini, per l’esattezza si sviluppa lungo il fiume Mono, il confine naturale tra Togo e Benin, e si basa sulla venerazione della natura e degli antenati credendo fermamente nella coesistenza tra i vivi e i morti.

Il mondo dei morti è sovrapposto a quello dei vivi ed è possibile accedervi per mezzo di spiriti, maschere, feticci, rituali e intermediari di vario tipo che costituiscono il legame con la divinità. Il Voodoo può quindi essere condensato in un messaggero dell’invisibile per mezzo del quale l’uomo può mettersi in contatto con Dio, Mahou, e le sue innumerevoli divinità, o Voodoos quali la terra, l’acqua, la giustizia, la guarigione e molti altri. I Voodoos sono spiriti creati da Dio con il compito di prendersi cura delle vicissitudini degli esseri umani, ognuno interviene per una particolare sfera dell’esperienza umana grazie all’intercessione dei sacerdoti accompagnati dai loro specifici rituali collettivi. In seguito, ha viaggiato nel mondo ed è stato romanzato da Hollywood e dai libri occidentali, ma per loro è una religione come tutte le altre, con varie sfaccettature e vari utilizzi.

Solo in Togo ci sono trenta etnie, e ogni etnia ha i suoi vari modi di utilizzarlo. A Ouidah, in Benin, è stata eretta la “Porta del non ritorno”, monumento che ricorda da dove sono partiti 40 milioni di schiavi. Questi ultimi hanno portato questa religione in giro per il mondo.

Il Voodoo fa quindi parte dell’orizzonte culturale delle tribù, più che di quello religioso?

Tribale e religioso spesso in Africa, come anche in altri luoghi, si mischiano e l’uno modella l’altro. Sicuramente ciò che le persone che praticano il Voodoo mi hanno detto è che il Voodoo è una religione e come tale desidera e si prodiga per il miglioramento della società dove si sviluppa. Alcuni individui hanno il dono della trance attraverso la quale gli spiriti possono rivelarsi ed esprimersi e sono capaci di predire il futuro. Molti stati di trance o molte maschere, come le Ghelede, hanno funzioni educative e promuovono atteggiamenti morali. Così come alcuni feticci sono in grado di trasferire dolorose punizioni a chi si è comportato male o ha agito scorrettamente.

Tutte le religioni portano con sé insegnamenti e principi volti a migliorare le condizioni degli esseri umani in un particolare luogo e tempo favorendo la nascita delle civiltà. L’islam o il cristianesimo insieme a tutti gli scritti sacri delle tradizioni religiose sono ricchi di consigli e indicazioni di natura spirituale e anche materiale, ad esempio regole alimentari per salvaguardare il benessere delle persone. Così, in Togo e Benin ho visto delle religioni estremamente vive: sono tantissime le confessioni religiose e i gruppi di matrice prevalentemente cristiana e Voodoo ma anche mussulmana. Ho scoperto un mondo veramente affascinante, oltre ai luoghi.

Eri già stato in Africa?

Sì, non in quelle zone però.

Quindi ti sei interessato alle zone del Togo e del Benin anche perché avevi amici che conoscevano la zona?

Sì, conosco una famiglia che ha delle scuole per bambini, fino alle medie. Sono una specie di Onlus. Partendo da loro, ho preso contatti con altri, perché in quelle zone non puoi girare da solo.

Sei stato accompagnato a mano a mano?

Ho trovato un tour operator attraverso l’agenzia TransAfrica, molto efficienti e con ottime guide. Organizzano viaggi per appassionati in luoghi africani sperduti. La cosa bella, e anche fondamentale, è che hanno dei contatti all’interno dei villaggi: per arrivare a fotografare queste maschere, devi conoscere il sindaco, il sindaco deve andare dal sacerdote, il sacerdote deve evocare lo spirito che viene incarnato da una persona. C’è un meccanismo abbastanza complicato di equilibri umani.

Hai viaggiato in macchina? Quanto ti trattenevi all’interno di un villaggio mediamente?

Sì, con fuori strada o pullmini. Riuscivo a visitare più tribù al giorno. Anche se i km tra un villaggio e l’altro sono pochi, le strade sono inesistenti. C’è un’unica strada asfaltata che costeggia il mare, il resto delle strade sono sterrate: se il giorno prima è piovuto, sai che ci saranno delle voragini enormi che ti impediranno di viaggiare. Muoversi è un problema. Ma nella stessa Lomé, capitale del Togo, a parte una strada principale, le altre sono in terra battuta.

Vi ospitavano loro nelle loro case?

Un paio di volte sì, ma il resto del tempo siamo stati in queste specie di hotel. Ricordo che in uno di questi il bagno del ristorante era un buco nel pavimento nel mezzo della stanza. La prima volta che l’ho visto sono tornato alla reception per chiedere dove fosse il bagno e… era proprio quello.

Con che macchina hai scattato?

Ho scattato con una Canon, brand che devo ringraziare perché mi ha dato in uso delle fotocamere per il viaggio. Collaborando con loro ho questa fortuna. Queste foto le ho scattate con la Canon R. Non amo molto post produrre, giusto un minimo di colore per avere un’uniformità nel lavoro, ma non stravolgo mai la fotografia.

Il tuo progetto Voodoo è tutto autofinanziato?

Assolutamente sì. Speriamo che l’immediato futuro sia florido. Alcune delle fotografie della serie sono state presentate a novembre del 2019 ad AKAA, mostra d’arte africana fatta a novembre a Parigi in concomitanza di Paris Photo e ho avuto un buon successo. Le fotografie sarebbero dovute venire a Milano al MIA Photo Fair nei mesi a seguire, ma poi è saltato tutto. Il MIA è stato spostato a ottobre di quest’anno quindi speriamo di portare le foto a Milano con la galleria Vision Quest di Genova.

Non è stato un problema fotografare le maschere “in azione”? Non va contro il credo Voodoo?

Non dimenticherò mai l’emozione che ho provato la prima volta che ho visto una maschera Egun. Eravamo in un piccolo villaggio nel cuore del Benin, il caldo umido era asfissiante, l’eccitazione e la curiosità mi avevano creato una certa ansia. Ad un tratto, una figura colorata e scintillante è apparsa illuminata da una luce potente come solo il sole africano sa essere. È stato veramente difficile concentrarmi e cominciare a scattare, tanto era il fascino che ho subito da queste maschere rituali.

Secondo la credenza Voodoo queste maschere sono animate dagli spiriti degli antenati che grazie a questi corpi transitori possono comunicare con le loro famiglie dispensando consigli e guida. Io da buon fotografo, maniaco dell’estetica, mi sono avvicinato per sistemare un lembo del vestito e mi è stato gentilmente ricordato che gli spiriti non si toccano: può essere fatale!

Tu hai visto la foto della maschera Egun alla Galleria Valeria Bella di Milano ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio, c’è una città in Togo, che è uno dei posti in cui voglio assolutamente tornare e fermarmi qualche giorno, in cui si professa il Cristianesimo Celeste (non si professa solo in quella zona, ma anche in Benin e in una parte dell’Africa). Immaginati una palude: il villaggio è costruito su delle palafitte, antichissime, che servì per sfuggire alla tratta degli schiavi; è in piedi da circa 200 anni. La tribù vive sulle palafitte, ci vuole mezz’ora di barca per arrivarci. Arrivi in questo posto e ti trovi centinaia di persone vestite con una tunica bianca e dei cappelli che sembrano quelli da chef e la domanda che sorge spontanea è “Ma dove sono finito? Mi prendono in giro?”. Avevo già visto praticanti del Cristianesimo Celeste a Lomé: credono in Cristo ma anche nel collegamento della natura con Dio, per cui venerano il sole, oggetti che rappresentano il sole, l’acqua e altri elementi della natura. Nel villaggio di cui ti parlavo vivono in mezzo alla natura, una natura che li ha salvati dalla tratta degli schiavi. Oltre a tutto ciò, questa tribù venera una serie di feticci, tra cui alcuni antichissimi. Sfortunatamente, in alcune di queste tribù questi feticci sono stati rubati e sostituiti, e oggi li trovi in alcune gallerie Americane o europee che trattano arte primitiva. Sono dei feticci che sono stati rubati dall’Africa e alcuni sono davvero antichi, parlo di centinaia di anni. Questa è una delle centinaia di storie.

Pensando anche alle Esposizioni Universali dell’inizio del Novecento e l’influenza che l’arte primitiva ha avuto su vari artisti, penso a Modigliani ma anche Picasso. Recentemente ho anche visto la ricostruzione dell’installazione African Voodoo del 2011 di Enzo Mari alla Triennale di Milano. Conoscevi già questi artisti e i loro interessi per l’arte e le credenze africane?

Non sono di certo il primo a interessarmi a questo tipo di arte e religione, però ognuno di noi dà qualcosa di sé. In più, io vengo da vent’anni di fotogiornalismo per il gruppo di Repubblica. Ora mi dedico più alla comunicazione aziendale, però ho un passato da fotoreporter. Parallelamente all’attività professionale, ho sempre portato avanti quella artistica. Ho cominciato a scattare affascinato dai luoghi dell’arte, rimanendo sul discorso della memoria. Ho avuto i primi incarichi in Francia, dal Louvre, dall’Ecole des Beaux Arts di Parigi, dal Musée Rodin, per indagare il museo in quanto contenitore d’arte e di memoria, e poi sulla statuaria e così via. Ho sempre avuto due attività parallele.

Penso che, in un certo senso, il tuo desiderio di voler documentare il Voodoo africano, sia il tuo modo per costruire un piccolo museo che riunisca maschere e rituali.

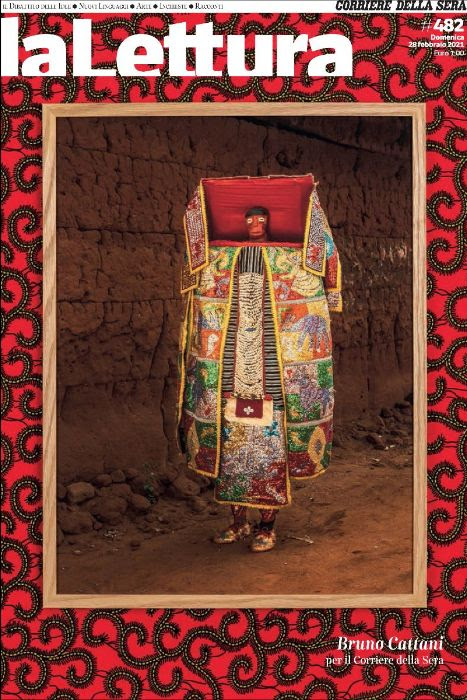

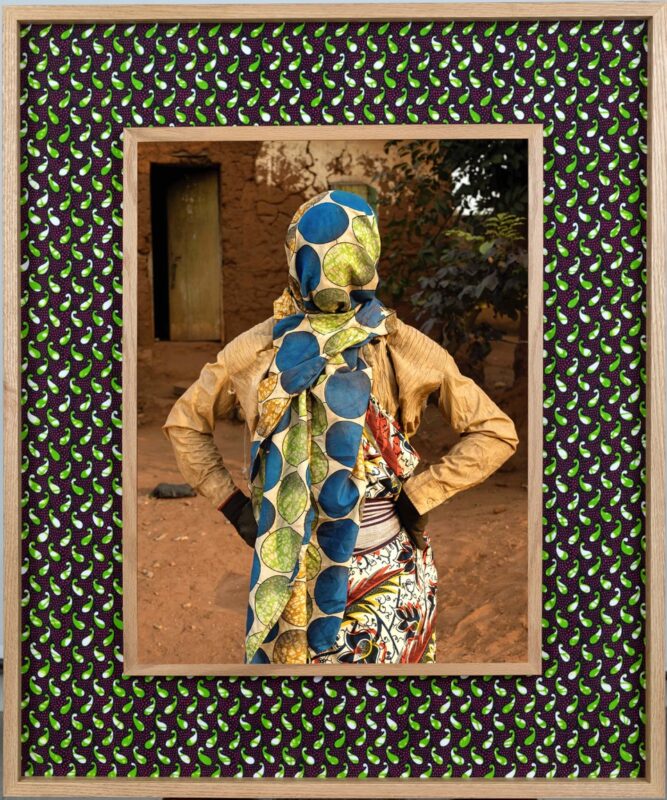

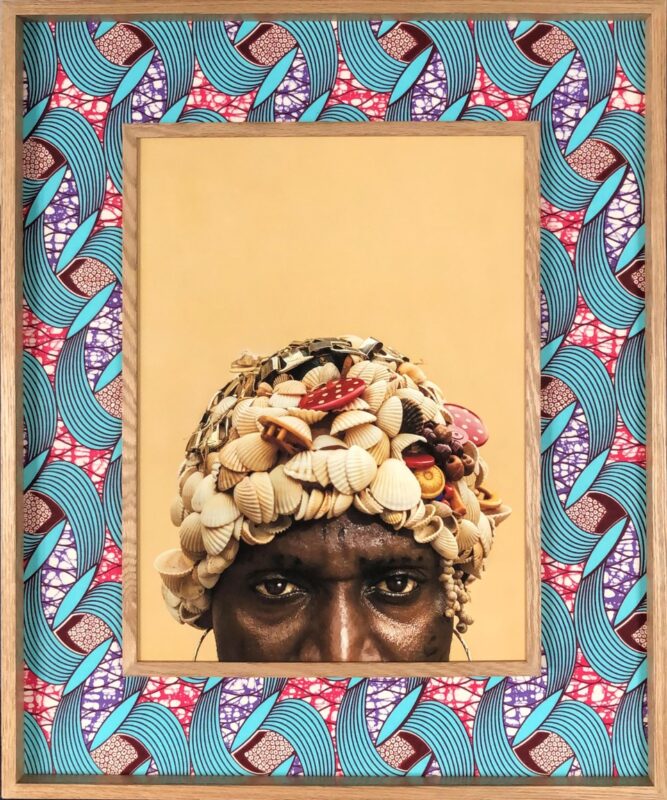

E anche tradizioni e memorie. Infatti, come hai visto non presento solo la foto pura, semplice, ma con un tessuto africano. Anche il tessuto, che poi negli anni è stato stravolto dalla moda, ha una tradizione e una memoria storica. Ogni etnia ha un determinato motivo che significa una cosa: alcune donne indossano dei vestiti fiorati perché è un modo di esprimere determinate cose, e così via. La moda ha un po’ cambiato questi significati ma per loro è anche questo, la tradizione della loro etnia e del loro popolo. Per questo non ho voluto banalizzare con un semplice passe-partout, ma aggiungere il tessuto. Infatti, prima di tornare, ho fatto ampiamente scorta di tessuti. Mi si è aperto un mondo e ancora quando ero lì ho maturato il pensiero di sovrapporre le fotografie ai tessuti.

Come hanno reagito le tribù vedendoti e vedendo la tua fotocamera? Come comunicavi con loro, sempre attraverso il tour operator o sei riuscito a interfacciarti in modo autonomo?

Loro continuano a parlare francese quindi comunicavamo attraverso quella lingua. Risentono ancora molto dell’influenza della Francia: per esempio, il Togo è una repubblica ma nel porto di Lomé c’è ancora la porta aerei francese, quindi possiamo dire che l’influenza francese è ancora molto forte. Nei villaggi più vicini alle città parlavo francese. Spostandomi all’interno degli stati è stata necessaria la guida, perché ogni etnia ha il suo dialetto. Ma quando non ci si capisce verbalmente, parli con il sorriso. Ho trovato popolazioni accoglienti: non hanno niente, ti danno tutto. Dal punto di vista umano, è stata un’esperienza straordinaria. Mi sono trovato a bere della grappa di cactus con un Capo Villaggio, che parlava solo il suo dialetto. Io parlavo un po’ francese e un po’ italiano. Eppure, ci siamo capiti perfettamente.

Gli adulti dei villaggi sono abituati a vedere occasionalmente dei bianchi. Per alcuni, il bianco non è ben visto, per questo è meglio farsi accompagnare da qualcuno del posto che spieghi il motivo per cui sei lì. Il bianco non è ben visto: il colonialismo non ha lasciato affatto un buon ricordo. Ma quando il tour operator parlava con loro, dicendo che avrei voluto documentare la loro cultura e il loro mondo, per far capire alla gente che il Voodoo non è solo la bambolina con gli spilloni, a quel punto il problema era venire via dal villaggio. Il problema era sganciarsi da quelle tribù incredibili: per questo voglio tornarci e finire il lavoro con calma.

Ma pensa che i bambini di tre o quattro anni, quando arrivano “les blancs”, come ci chiamano loro, si fermano a guardarti la pelle. Soprattutto nella zona del Togo e Benin, che non è turistica – a parte Lomé e il suo porto, l’unico dell’Africa in cui possono entrare navi container e che i francesi hanno in uso gratuito per altri trent’anni avendolo costruito – non è molto usuale vedere dei bianchi. Nei territori interni, dove ci sono le etnie a cui ho fatto visita, o vai perché sei appassionato di Voodoo oppure non hai motivo di addentrarti in quelle zone. C’è poco turismo, la zona è sempre stata sfruttata e le tribù vivono di agricoltura, allevamenti di gamberetti perché ci sono molti canali, e di pesca.

Sono fotografie uniche, perché ogni stampa ha sotto un tessuto diverso, giusto?

Sì, è un’opera unica. Gli scampoli di tessuto che ho sono limitati, quindi cambiano. Ho cercato di acquistarli nei vari posti che ho visitato. Diventa quindi un pezzo unico, perché il taglio del tessuto, seppur anche con la stessa fantasia, non sarà mai uguale all’altro. La cosa bella di questo lavoro è l’unicità del pezzo.

I soggetti che fotografi sono spesso, o forse quasi sempre, in posa. Anche nei ritratti della popolazione e dei bambini.

Esatto. Io volevo la persona. Non è un reportage, io volevo un ritratto. Volevo la persona, il suo atteggiamento, che guardasse in macchina. Volevo che ci fosse la persona per quello che rappresentava, non volevo una persona in movimento, che corresse o si muovesse. Doveva essere un ritratto, per quello che era e faceva. Non ho mai fotografato dei riti, sebbene li abbia visti, perché sarebbe diventato un reportage del rito. Io volevo l’individuo, la persona, per questo ho un po’ “staccato” le maschere dal rito. Non volevo il pollo sgozzato, non mi interessava. Volevo la persona per quello che rappresentava, assieme alla sua storia e alla sua cultura.

Quindi non hai visto il Festival Voodoo che ha luogo annualmente a gennaio?

No, anche per questo vorrei tornare. Tuttavia, mi è stato detto che sta diventando molto commerciale. Sarei voluto tornare in quel periodo per vedere il festival ma anche tornare negli altri posti. Durante il festival si riuniscono quasi tutte le etnie e per una settimana sono in questo posto. Ognuna ha una specie di quartiere, per cui in quell’occasione avrei avuto la possibilità di trovare tante tribù nello stesso luogo. Il festival non mi interessa, ma sarebbe stato bello per realizzare molti ritratti. È diventata una cosa anche molto politica, ci va lo stesso presidente della Repubblica e i politici che vogliono essere eletti. Volevo andare in concomitanza al festival ma solo per sfruttare il periodo e muovermi per tornare nei posti che ho visto. Per esempio, nel villaggio di palafitte di cui ti ho parlato vorrei rimanere vari giorni, perché devi entrare e immergerti nel loro mondo.

Dedicare una sola giornata a ogni etnia è troppo poco. Il bello è anche fermarti con loro, mangiare con loro, vivere la tribù. È un altro mondo e un’esperienza di vita stupenda, oltre alla parte fotografica, per cui riesci a fare le cose con più calma e criterio. Per esempio, a Lomé ho fatto un lavoro parallelo a questo titolato Voodoo, nelle scuole comunitarie. Un giorno a settimana, i bambini si vestono con i loro costumi tradizionali, che appartengono alla loro tribù, e qui torna il discorso del tessuto.

Ogni bambino ha il suo costume che corrisponde ai motivi della loro etnia, sono molto legati alla tradizione e la tramandano da moltissimo tempo. Anche nella scuola stessa c’è il giorno della tradizione, non la vogliono perdere. In quell’occasione, ho messo un fondale di ciniglia rossa e ho ritratto questi bambini staccandoli dal contesto. Ho chiesto loro di portare il loro giocattolo del cuore. È saltata fuori una cosa bellissima: chi ha portato un robot, chi un pianoforte, chi dei giocattoli fatti in casa. Vedi il loro mondo attraverso i loro giocattoli. Per questo bisogna fare le cose con calma: non voglio essere il turista/fotoreporter che arriva, ruba due foto e torna a casa. Per me è importante immergersi nella loro cultura e nel loro mondo.

C’è una fotografia, o più di una, a cui tu sei particolarmente affezionato per la storia che c’è dietro?

Noi la chiamiamo affezionatamente “Chewbecca”. Quando è uscita la maschera per farsi fotografare, stavo trattenendo le risate, perché sarebbe stata una mancanza di rispetto. Però sei in spiaggia e ti trovi uno così, mi è subito venuto in mente il mondo di guerre stellari.

Vorrei sapere di più sulla fotografia della pittura murale con un leopardo e un uomo al suo fianco.

Sono rappresentazioni di storie. In Africa si dipingono i muri per rappresentare le storie delle tribù relative al Voodoo o al mondo tribale in generale. Le pitture raccontano come lo spirito è intervenuto e ha compiuto certe azioni, oppure di come si è incarnato in un animale e ha fatto qualcos’altro. Nel villaggio in cui ho scattato questa fotografia tenevano un coccodrillo vivo dentro a un pozzo. Per loro quel coccodrillo era il collegamento con lo spirito. Le tribù usano il mondo animale, assieme all’acqua, all’aria e agli altri elementi, per parlare con gli spiriti.

Le pitture murali fanno parte del rito?

No, raccontano le storie delle maschere. Sono rappresentazioni di quello che fanno. Le scritte raccontano la storia. Un giorno sono stato in questo lago in mezzo alla foresta, in cui si racconta di un europeo che si è immerso nel lago e ne è uscito il giorno dopo perché aveva incontrato dentro al lago lo spirito. Tutti questi racconti sono tramandati da generazioni, non è possibile che una persona rimanga sott’acqua un giorno, ma per loro non sono affatto leggende.

E la foto in cui si vedono due bambini di cui uno steso sopra allo scheletro di un animale?

Per connettersi con gli spiriti, le tribù hanno bisogno di animali e oggetti. Nei paesi si trova spesso quindi il mercato del Voodoo. Gli scheletri e i piccoli idoli che vedi nella foto servono, tra le altre cose, per mettere in atto il rito. A Lomé c’è questo mercato, con una cinquantina di bancarelle, dove vendono solo ed esclusivamente animali e oggetti per fare riti Voodoo. Se stai cercando una testa di scimmia, lì la trovi, assieme a una grande quantità di uccelli morti.

Le conoscenze in merito ai riti e alle tradizioni si tramandano oralmente, di padre in figlio. Un’altra foto che ho fatto ritrae padre e figlio con alle spalle dei quadri appesi: sono cinque generazioni della famiglia attraverso cui racconti e riti sono stati tramandati.

E considera che fino a 40 anni fa permettevano ancora riti umani. La problematica dello schiavismo e colonialismo ha lasciato pesanti segni, anche perché non erano i portoghesi che andavano nell’entroterra: loro davano le armi alla tribù più forte che andava a combatterne un’altra. Anche perché fisicamente, un portoghese che arrivava in quelle zone, stremato dal viaggio e magrolino, non poteva sostenere il paragone con le tribù africane, i cui uomini sono possenti e muscolosi. Combattevano tra loro, e c’erano anche i sacrifici umani. Diciamo le persone non avevano molto valore, sacrificavano anche bambini. Questo è agghiacciante, soprattutto quando arrivi in questi posti e pensi che lì sotto è sepolto chissà cosa e chissà chi.

Come anche il discorso dei segni sulla pelle, le cicatrici che si procurano, penso sia altrettanto d’impatto.

Quella è una delle tante etnie. La vita quotidiana di queste popolazioni è profondamente intrisa di gesti, amuleti, azioni, danze, sacrifici e rituali che richiamano il loro legame con il Voodoo. La loro pelle è segnata dall’appartenenza tribale, i loro indumenti raffigurano simboli e codici religiosi, le loro case sono protette da statue e feticci, la loro vita comunitaria ruota attorno ai rituali, la loro salute fisica dipende dai rimedi che i sacerdoti indicano loro e il timore verso ciò che è giusto o sbagliato guida le loro azioni.

Fin da piccoli, la loro pelle viene incisa col coltello come parte del rito. Tra gli altri, ho fotografato una donna con delle cicatrici sul viso, e un bambino con tutta la schiena ricoperta di queste incisioni che formavano un disegno. Il bambino era stato prescelto come futuro sacerdote, per questo era stato inciso fin da piccolo e nel futuro potrà fare una serie di riti. Ho un amico appassionato ed esperto che vive in quelle zone con la famiglia e anche lui mi dice che è veramente difficile ricordare e conoscere ogni singolo rito, essendocene talmente tanti. All’interno dello stesso villaggio – quello del coccodrillo, in Benin – spostandosi di poche case, i riti differiscono: lì, gli abitanti di una delle due parti del villaggio rendevano omaggio a quella persona che nelle foto vedi con la corona di conchiglie, per farti capere quanti riti ci sono.

Quando arrivavi nei villaggi come funzionava? La tua guida proponeva alle persone competenti di mettere in atto un rito?

Come ti ho detto, non mi interessava fotografare i riti in sé. Ma comunque dovevo aspettare che si preparassero. Devi rispettare i loro tempi, per questo ci vuole del tempo. Non puoi dire “Sì però facciamo veloce che devo andare”. Noi non siamo abituati a questo: lì c’è il tempo. Se per fare qualcosa ci vuole tempo, lì il mondo si ferma e prende i ritmi propri di quella tribù. Tu non puoi velocizzare il loro mondo. Tu arrivi nel villaggio e vieni presentato al sindaco, che ti porta dal sacerdote, che convoca lo spirito. La persona che incarna lo spirito arriva senza farsi vedere, è impossibile riconoscerlo: una delle più belle foto che rappresenta il lavoro è quella di una persona con un velo che le copre il viso. Nessuno sa chi è, nemmeno i membri della tribù stessa.

Lui arriva con il velo già indosso, accompagnato da una persona, e poi si mette la maschera. C’è tutta questa ritualità che non puoi velocizzare o cambiare. I loro ritmi di vita sono questi e tu li devi rispettare. Trovo questo molto bello, perché noi non siamo più abituati. In Africa riprendi coscienza del tempo, tutto è dilatato, non c’è elettricità, solo qualche piccolo pannello solare. Eppure, un’altra cosa che mi ha sorpreso è che nei villaggi, per quanto poveri e piccoli, ci sono almeno quattro o cinque parrucchieri. Mai visti così tanti parrucchieri in vita mia, e per di più in posti in cui non c’è niente. Questa magari potrebbe essere un’idea per la mia prossima serie quando tornerò in Africa… ma sicuramente vorrò concentrarmi sulla religione, con tutte le sue sfaccettature.

Qui il sito di Bruno Cattani