Riaperta e prolungata (fino al 6 settembre) la mostra Steve McQueen, dedicata dalla Tate Modern di Londra al grande artista e regista, vincitore di un Premio Oscar (2013) e del Turner Prize (1999). 14 opere compongono una storica retrospettiva, che prossimamente si trasferirà all’Hangar Bicocca di Milano.

Ha a che fare con il passato e, in un certo senso, con la morte

Dice Steve McQueen a proposito della mostra a lui dedicata dalla Tate Modern di Londra. La più grande retrospettiva dedicata all’artista nativo proprio della capitale britannica. Senza mettere in dubbio la parola dell’artista, ci permettiamo però di dissentire bonariamente, sottolineando il valore vitale e futuribile dell’esposizione. Un evento storico per diverse ragioni: è la prima grande mostra dopo la vittoria del Turner Prize che McQueen ha conseguito nel 1999; è la prima mostra dedicata a un singolo artista che occupa due sedi del museo (Tate Modern e Tate Britain); è la mostra che segna la riapertura e la ripartenza di uno dei più grandi musei di arte contemporanea al mondo dopo il lockdown pandemico.

Steve McQueen riapre dunque il 7 agosto per estendersi fino al 6 settembre 2020. Inaugurata a febbraio e poi interrotta per le ben note ragioni, l’esposizione torna a presentare 14 opere tra le maggiori mai realizzate dall’artista. Cinema, fotografia e scultura le pratiche artistiche che McQueen adopera per dare sostanza alla sua personale visione del mondo. Un approccio evidentemente valido e significativo, tanto che l’artista vede riconosciuta la sua opera non solo nell’ambiente artistico, ma anche ad Hollywood. Per il cinema ha realizzato infatti film già diventati cult – come Shame (2011) e Hunger (2008), entrambi con protagonista Michael Fassbender – e si è addirittura aggiudicato un premio oscar con 12 anni schiavo (2013).

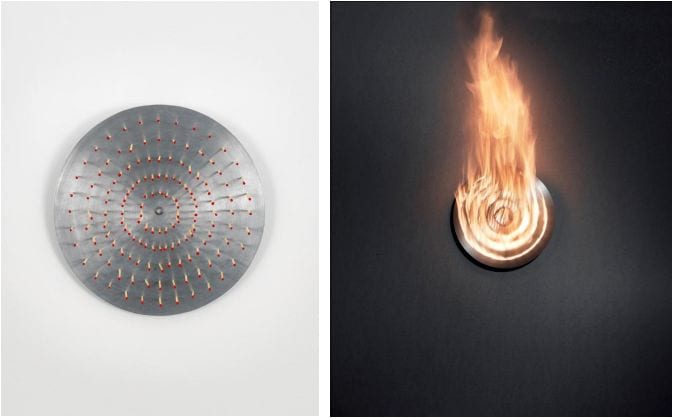

Proprio in questo film emergono maggiormente le tematiche a cui l’artista è particolarmente dedito: questioni sociali, identitarie e storiche. Questi gli interessi verso cui si muove l’occhio di McQueen, che si sofferma in opere mirate ed eloquenti – come Charlotte (2004) e Cold Breath (1999) – oppure in lavori di grande respiro e dimensioni come Ashes (2002-15) e 7th Nov. (2001). Il carattere serio e per certi versi tragico delle opere – Static (2009) riprende la Statua della Libertà di New York da un elicottero (nell’anno della sua riapertura al pubblico dopo l’attentato terroristico) in un movimento permanente e incessante che disorienta l’osservatore – dilaga nell’atmosfera buia che il museo ha assunto per l’allestimento.

Ogni opera si configura dunque come un sorta di ferita, che apre l’attenzione su questioni sensibili e meritevoli di attenzioni. Così anche Exodus (1992-1997), con cui la mostra si apre, che riflette su migrazione e multiculturalismo a Londra ed End Credits (2012-in corso): un omaggio al cantante, attore e attivista afro-americano Paul Robeson, esposto qui per la prima volta in Gran Bretagna. Immagine e denuncia, arte e riflessione che non si esauriscono in una sterile protesta ma si spingono verso il futuro. Accade simbolicamente con Carib’s Leap (2002), che consiste in due film: uno è allestito all’interno della Tate Modern e uno all’esterno, di fronte al museo, che guarda il Tamigi, in modo da creare un collegamento tra l’isola caraibica Grenada e la vita di Londra. Accade in modo ancora più evidente in Year 3: un ritratto collettivo di una generazione, composto da fotografie di decine di migliaia di scolari di terza elementare da tutte le scuole di Londra. In particolare in quest’opera, esposta alla Tate Britain e che idealmente chiude l’esposizione, è contenuta la speranza e la fiducia verso un mondo migliore.