Molta tradizione e poca spinta verso l’innovazione. Abbiamo fatto un giro ad ArtVerona 2024, alias la fiera del contemporaneo sicuro: valida sulla carta, ma perfettibile qua e là nella pratica

Le conferenze stampa sono la gioia di chi lavora con le parole, e ovviamente di quanti hanno inserito la voce “masochismo” tra le skills del proprio curriculum. Un po’ perché sono occasioni in cui vengono dette talmente tante cose che le – apparentemente – più banalotte passano sempre in cavalleria, un po’ perché in una conferenza nulla è mai sufficientemente banale da non destare attenzione. E se Stefano Raimondi, direttore di ArtVerona, tra le tante afferma che la sua fiera si propone di «Accogliere, sorprendere e stupire i visitatori», occorre starlo ad ascoltare per due motivi: non fare l’errore di derubricare a circostanza certe frasi, e non fare l’errore di derubricare a circostanza certe frasi soprattutto se pronunciate da uno che arrivato al quinto anno non è certo un novellino.

Quindi è ora di passare dalle parole ai fatti. È tempo di verificare se quanto detto da Raimondi corrisponda a verità. Obbiettivo: una giornata ad ArtVerona 2024. Che il test abbia inizio.

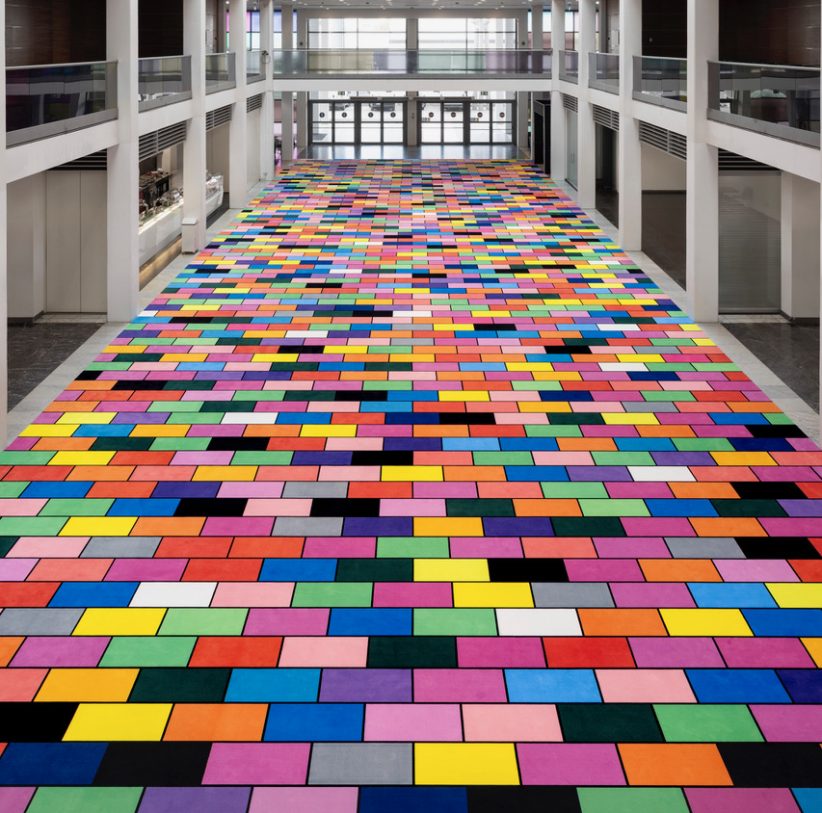

L’accoglienza si gioca soprattutto all’ingresso. Su quello che ad ArtVerona chiamano Red Carpet, ma in realtà è tutto colorato e si chiama the rainbow brick road, opera di Ugo Rondinone. Com’è? Colorato, tanto, e sul pezzo quanto basta per chiamare direttamente in causa i diritti LGBTQIA+. Impattante, e anche un filo passatista nella formula del mattone che recupera certe dinamiche visivo-narrative di Paul Klee. È la giusta accoglienza in fiera? A conti fatti sì, un biglietto da visita bello e soprattutto morbido, estrema sintesi di come l’arte non concorrerà mai a salvare il mondo, ma sicuramente a proteggere un malcapitato semmai dovesse cadere. E, fondamentale, the rainbow brick road è la precisa sinossi di ciò che si troverà in mostra: attualità e passatismo. Nel bene e nel male.

“Solita roba, qualche lampo ogni tanto”, tratto da una storia di vita vera. O meglio, dalla telefonata di un signore che passava tra le corsie della Main section. Da queste parti i nomi sono quelli più o meno storicizzati che si rimpallano da stand a stand (o da fiera a fiera), tipo un Mario Schifano olimpionico, un Salvo che lo segue a ruota e un Piero Dorazio che sbuca come i funghi, che è pure periodo (di funghi ovviamente, Dorazio è 4 stagioni). Nel caso di Carla Accardi il rimpallo è decisamente funzionale: il passaggio da una tela del 1988, ad una del 1998, ad un’altra di dieci anni dopo e ancora un altro paio più recenti e come firmare e controfirmare che il passare del tempo mette in crisi anche i più grandi artisti. Poi capita che l’occhio incroci un potente Cromogramma del ’71 di Renata Boero (da Open Art), cosi come una superba grande tela di Omar Galliani del 1988 da Studio Vigato di Alessandria; oppure – da Vinci Arte – un bel lavoro quasi monocromo di Claudio Verna (ma perché odiare Verna a tal punto da abbinarlo ad una resina di Renzo Nucara? Questo è true crime), o il dinamismo dei dervisci di Aldo Mondino da Artesilva, galleria che presenta anche delle avvolgenti digradazioni cromatiche di Jorrit Tornquist. In generale, comunque, ArtVerona ama la pittura figurativa, anche piuttosto conservatrice: da segnalare l’anacronismo di Gabriele Di Matteo da The Gallery Apart, Matteo Massagrande (nota bene: sull’etichetta è esplicitata la richiesta in vile danaro, alla mercé di tutti, ussignur) da Galleria Punto sull’Arte e uno strepitoso Alain Urrutia da Maab. E se vogliamo parlare di fotografia, la Galleria Antonio Verolino ha fatto bingo: una parete di Luigi Ghirri che c’è poco da aggiungere, e una composizione di Cesare Leonardi, Auto coperte, diciotto scatti che non ti stancheresti mai di guardare, ragionati uno dopo l’altro alla maniera unica di Leonardi. Con l’aggiunta dei ruffiani Paesaggi da tavola del bravo Jacopo Valentini, classe 1990 e un gusto retrò per l’istantanea. Come dire: sì, va bene, però. AAA, sorpresa e stupore cercasi.

Giusto un appunto sul concetto di “stand” e sulle sue innumerevoli interpretazioni. Ad ArtVerona c’è posto per tutti, dalle presentazioni più ordinarie, a quelle stile quadreria che virano in ammucchiata come ti distrai un secondo. Non senza stand capaci di farsi notare nella massa, tipo la Galleria Luca Tommasi di Milano, impegnata in un dialogo che mette in risalto gli artisti Ubaldo Bartolini ed Erin Lawrence, o Il Ponte, che presenta uno spazio strutturato per essere circumnavigato. Equamente diviso tra cinque bei nomi: Giuseppe Spagnulo, Mauro Staccioli, Nanni Valentini, Paolo Icaro ed Eliseo Mattiacci. Tutto perfetto, nient’altro da aggiungere.

Ci si poteva obiettivamente aspettare di più dalle sezioni Innova e Curated by, curate rispettivamente da Hannah Eckstein e Giacinto Di Pietrantonio. Della prima segnaliamo la galleria Lo Magno, grazie a Giovanni Viola e il suo figurativo di mare non sconvolgente in termini di ricerca (ma ben fatto e concepito), e Contemporary Cluster, che tra i nomi include quello di Lorenzo Montinaro, artista che in ogni sua manifestazione non manca di fascino cupo. Della seconda, che fa leva sulla figura del critico per la realizzazione dello stand, non c’è rimasto molto, né in testa né da dire. Se non che dal mestiere del critico si è passati al mistero del critico.

Abbandonato a sé stesso in fondo al padiglione 11 c’è Habitat, un format che funziona. In generale perché concepire e portare avanti una visione dell’opera come elemento da fruire “per contatto”, e non da adorare passivamente, è vincente tout court. Nello specifico, invece, perché quest’anno c’è Fabio Mauri, a sobillare un «Forse l’arte non è autonoma» tra le frasi incise su uno dei suoi sette zerbini. E se il problema non fosse l’arte? E se fossimo noi, pubblico, ad essere meno autonomi di lei, visto che sappiamo fare tante chiacchiere, ma poi nessuno osa calpestare uno zerbino (non una scultura orizzontale di Spagnulo), eccezion fatta per quello – inevitabile – sulla soglia d’ingresso? Anche questo è il ruolo di fiere come ArtVerona: farci capire che non siamo più in grado di socializzare con l’arte, perché quando ci vengono offerti i formati giusti li utilizziamo nel modo sbagliato. E a sorprenderci e stupirci ci penserà qualcun altro.