Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento, allestita nel Refettorio della Certosa e Museo di San Martino, a Napoli, curata da Pierluigi Leone de Castris, fino al 19 aprile 2025.

Nel XVII secolo, la città di Napoli si espanse verso la collina di Capodimonte, dove vi erano i quartieri popolari, e nella Riviera di Chiaia, dove alloggiava la borghesia. L’architettura era ancora permeata da strutture manieriste e le opere barocche furono affidate ad architetti del calibro di Cosimo Fanzago (1591-1678) e di Dionisio Lazzari (1617-1689); gli altri, invece, si limitarono a progettare decorazioni interne di chiese e rimaneggiare i palazzi borghesi. Le maggiori produzioni della nuova corrente estetica furono realizzate nella zona di San Martino e nel Duomo. Una ricostruzione dettagliata dell’architettura e anche del paesaggio partenopeo di quel secolo, è visibile nella mostra dal titolo Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento, allestita nel Refettorio della Certosa e Museo di San Martino, a Napoli, curata da Pierluigi Leone de Castris, fino al 19 aprile 2025.

E’ un racconto dello sviluppo urbano e della storia della città attraverso documenti cartografici, immagini e reperti storici, dal Quattrocento all’Ottocento, grazie ad alcune straordinarie cartografie ed incisioni, prima fra tutte quella di Alessandro Baratta (1583-1637) e, ad una serie di vedute dipinte su tela, che costituiscono un “genere” a sé stante, gradito alla committenza aristocratica e ben documentato all’interno dei palazzi e delle collezioni del tempo.

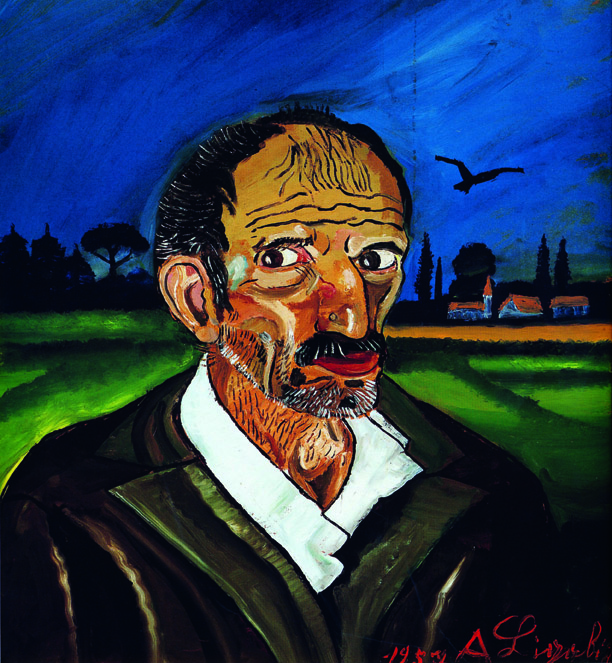

La gran parte di queste tele sono attribuibili alla bottega di due pittori lorenesi nativi della stessa città di Metz, in Francia, amici tra loro e collaboratori, che le fonti e gli studi hanno avuto difficoltà a distinguere l’uno dall’altro: François de Nomé (1593-1620) e Didier Barra (1590-1656), uniti sotto un’unica etichetta e un unico problema critico, che lo studioso Raffaello Causa (1923-1984), significativamente definì “L’enigma Monsù Desiderio”. L’esposizione prova a sciogliere questo mistero restituendo a Barra, attivo a Napoli tra il 1619 e il 1656, il ruolo di massimo specialista di questo genere di vedute e mettendo in luce gli scambi intercorsi tra lui e i maggiori incisori e cartografi dell’epoca.

Ad accogliere i visitatori è una delle vedute di Napoli, del 1621, di Didier Barra, che riproduce la città sotto il cielo notturno. E’ una rappresentazione a volo d’uccello nella sua interezza che va dalla cinta muraria orientale fino alle estreme propaggini del promontorio di Posillipo e dell’isola di Nisida. La mancanza del coronamento ottagonale del campanile della chiesa del Carmine Maggiore suggerisce una datazione anteriore al 1622. Il dipinto presenta una serie di analogie con la “Veduta di Napoli” della collezione Sibernagl, con la “Veduta di Gaeta”, conservata nei depositi del Museo di San Martino, e con la nuova “Veduta del golfo di Napoli e dei Campi Flegrei”, ritrovata a Lione, in Francia, ed esposta in sala. Proprio quest’ultima mostra elementi manieristici e visionari non distanti dal linguaggio dell’amico François de Nomé, sui quali si innesta una visione più moderna, man mano consolidata dall’adozione di modelli desunti da cartografi, incisori ed editori come Giovanni Orlandi (1594-1640), Nicolas Perrey (1596-1661) e Alessandro Baratta. Con ogni probabilità, il dipinto è stato realizzato verso il 1623-24, in quanto il campanile della chiesa del Carmine risulta dotato del coronamento ottagonale costruito nel 1622, e il molo grande presenta un assetto anteriore all’incendio del 1624 e al rifacimento della lanterna del 1625.

Una suggestiva ripresa a volo d’uccello è visibile nel dipinto “Veduta di Posillipo con Castel dell’Ovo”, che segue un’iconografia in voga all’epoca nella capitale vicereale, apparendo in diverse incisioni a corredo delle guide della città. Partendo da Castel dell’Ovo, lo sguardo si allarga fino a comprenderne a destra il Monte Echia, con parte di Pizzofalcone e la Riviera di Chiaia, fino ad arrivare alla Solfatara e ai Campi Flegrei. L’impianto prospettico risulta ancora in parte intuitivo, come si nota dalla posizione del Castel dell’Ovo davanti alla collina di Posillipo, incompatibile con il dato topografico. La rappresentazione degli edifici, invece, è accurata, e ciò consente di identificare i monumenti civili e religiosi più importanti.

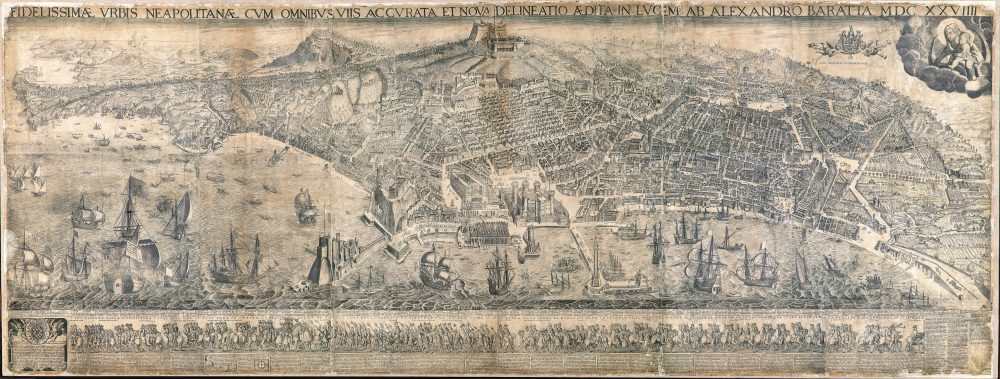

La principale opera del percorso espositivo è l’incisione ad acquaforte, del 1629. Prototipo della veduta d’uccello per tutto il XVII secolo e buona parte del XVIII, la “Fidelissimae Urbis Neapolitanae”, di Alessandro Baratta, incisa da Nicolas Perrey e stampata da Giovanni Orlandi, costituì per Barra un punto di riferimento per i suoi ritratti di città. Introdotta da una maestosa intitolazione, la mappa è composta da dieci fogli disposti su due file, con sei fogli aggiuntivi per la legenda e un lungo testo che narra gli eventi principali della storia napoletana, basata su fonti contemporanee come l’”Historia”, di Giovanni Antonio Summonte (1538-1602). Commissionata probabilmente dal vicerè Pedro Fernandez de Castro, VII conte di Lemos (1610-1616), la pianta fu uno strumento essenziale per la conoscenza della città e per gli scopi militari, come si evince dalla particolare cura con cui sono delineati i tre castelli e il Palazzo Reale.

In alcuni dipinti emerge un rapporto simbiotico fra la città e il Santo Patrono. E’ il caso di “San Gennaro protegge la città di Napoli”, realizzato da Barra e dal pittore Onofrio Palumbo (1606-1656). La tela raffigura il Santo intento a scongiurare i divini castighi che minacciano Napoli, una scena non legata ad un evento in particolare, quanto piuttosto ad un segno di devozione. La città è rappresentata in basso, con un ampio orizzonte che spazia oltre il fitto tessuto urbano e verso i territori limitrofi. Ispirato al modello cartografico della “Fidelissimae Urbis Neapolitanae”, di Baratta, mostra analogie con la “Veduta di Napoli”, dello stesso Barra, posta all’ingresso della mostra, di cui condivide il punto di vista molto elevato e la cura nella rappresentazione realistica della città. Questo rapporto tra l’artista francese e Palumbo mostra un caso emblematico di collaborazione tra un paesaggista e un pittore di figura.

Un’altra sinergia è fra Barra e l’ignoto pittore napoletano del XVII secolo, artefici di un “San Gennaro in gloria protegge la città di Napoli dall’eruzione del Vesuvio”, del 1631. Il Santo Patrono, circondato da angeli con i simboli del martirio, è rappresentato in alto, al centro della tela, nell’atto di intercedere per la sua città, che è raffigurata nella parte bassa. Databile dopo l’eruzione del 1631, l’opera proveniente dalla chiesa di San Giorgio dei Genovesi, è stata attribuita per la parte di figura a Francesco De Mura (1696-1782), attivo negli anni successivi, ma è più vicina, probabilmente, a Giovanni Antonio D’Amato (1594-1635). La veduta è di Barra, e mostra evidenti analogie con le sue opere precedenti.

François de Nomé è presente in sala con la tela “Costantino fa distruggere gli idoli”. Anche se il tema centrale non ha la città di Napoli come protagonista, con quest’ultima ne condivide la destinazione: la galleria del Palazzo di Procida. Commissionata nel 1616, da Innico III (1578-1632), esponente della famiglia d’Avalos, insieme ad altri “quadri di prospettiva”, la scena simboleggia la condanna dei costumi corrotti del clero, richiamando alla purezza della Fede contro l’idolatrìa. L’imperatore Costantino ordinò la distruzione dei falsi dèi ad un uomo incappucciato che colpì con forza i resti di marmo sparsi sul suolo, non lontano dai simulacri pagani destinati alla stessa fine. Monumenti in disfacimento, tinte fosche, bagliori di luce, elementi visionari e deformanti costituiscono la cifra qualificante dell’artista. E, il confronto con le “Vedute” dell’altro lorenese Barra, consente di distinguere le diverse personalità dei due artisti, spesso confusi sotto l’unico nome di “Monsù Desiderio”.