La classifica “Power 100” di ArtReview spinge Bortolossi a tracciare una storia del cosiddetto “Politically correct”, imperversante tra Stati Uniti e Inghilterra almeno dalla seconda metà degli anni ’80

Un nostro articolo pubblicato nelle scorse settimane prendeva spunto dalla lista “Power 100” dei soggetti più influenti nel mondo dell’arte nel 2020, pubblicata dalla rivista ArtReview, per proporre alcune riflessioni sulla deriva “sociologica” della creatività contemporanea. Sul tema è poi intervenuto Marco Tonelli, storico e critico d’arte, direttore artistico del museo di Palazzo Collicola a Spoleto. E ancora Andrea Bruciati, direttore di Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli, l’artista Bruno Ceccobelli, il critico e curatore Daniele Capra, Giacinto Di Pietrantonio – critico, curatore, saggista – e poi una serie di artisti, da Nicola Verlato a Nicola Genovese, a Gian Maria Tosatti… Ora la parola passa ancora ad un altro artista/intellettuale, Walter Bortolossi…

Il dibattito innescato in seguito alla recente pubblicazione della classifica “Power 100”, redatta a cadenza annuale dalla rivista inglese ArtReview, ha visto allargare improvvisamente, anche se non in modo inaspettato, le coordinate secondo le quali questo si era svolto. Se non ci fosse stato l’attacco al Campidoglio di questi giorni, ad opera di facinorosi sostenitori di Trump, avremmo potuto cavarcela descrivendo le scelte “politiche” della nota classifica come una tappa logica della storia del cosiddetto “Politically correct”, imperversante tra Stati Uniti e Inghilterra almeno dalla seconda metà degli anni ’80.

Riassumendo velocemente ricorderò che nella pubblicazione della “Power 100” di quest’anno, si attribuisce sintomaticamente il primo posto in classifica non ad un artista o a un gallerista e né ad un collezionista, ma al movimento Black Lives Matter, sulla scia delle manifestazioni verificatesi dopo la morte a Minneapolis di un afroamericano, Eddie Floyd. Al terzo posto figurano due studiosi distintisi nella campagna per la restituzione da parte dei Musei occidentali delle opere delle collezioni che furono frutto delle depredazioni in epoca coloniale. Al quarto posto figura un altro movimento, il #metoo.

La tragica farsa di Capitol Hill ci ha rimesso di fronte all’altra faccia del problema, lasciato un po’ in secondo piano dai commentatori che, anche giustamente, avevano stigmatizzato gli eccessi della politicizzazione nell’arte contemporanea paventando le varie forme di censura e di attacchi all’indipendenza artistica che abbiamo visto crescere in questi anni. Cinque morti, un mezzo stregone scombiccherato, qualche ex tossicomane complottista e qualche ex soldato disoccupato ci hanno ricordato che il contesto americano non è costituito soltanto dalle teorizzazioni femministe, no gender e multiculturali che vanno per la maggiore nelle mostre d’arte e in alcuni settori delle università. Ma è costituito anche dai “nazisti dell’Illinois” eternati dal famoso film dei Blues Brothers e da scenari e protagonisti che andrebbero bene per un film satirico di Joe Dante.

In un anno segnato dalla pandemia, da tensioni e conflitti di vario genere, le classifiche della vanità di riviste come ArtReview lasciano il tempo che trovano. Il criterio fumoso che le anima testimonia di una grave crisi culturale anche nella terminologia: che cosa significa infatti “Power”? Da sempre le riviste, per darsi un’importanza e un ruolo, hanno stilato elenchi di merito o propugnato delle scelte e hanno segnalato eventi o artisti che hanno ritenuto sic e simpliciter “interessanti”. Ma che cosa segnala una classifica improntata al ”Potere?”. Che criterio di giudizio è il “potere”? Certamente non siamo nell’ambito della “volontà di potenza” secondo gli aforismi Nietszchiani, quindi ben lontani da un’esaltazione della forza creativa, dell’energia artistica e retoriche di tal fatta. Qui si celebrano letteralmente l’influenza, la risonanza mediatica e il potere economico, quindi rendite di posizione più che opere e pensieri. Insomma: chi è che conta di più? Chi ha più potere?

Un’idea dell’arte e della cultura basata sui punti di snodo, un’ottica da guardie doganali: il giudizio trasformato in un rituale amministrativo. Non si sa quale sia il campione statistico e quanto conti rispetto ai movimenti di opinione che transitano sui social. Non si capisce che ci faccia in una classifica così, evidentemente sbilanciata sul versante di un certo ambiente angloamericano, una teorica no gender, ma presumibilmente no boundaries, come Judith Butler onorata del decimo posto. Sarà contenta o si sentirà tirata in mezzo? Ma è davvero, Judith Butler, teorica della “performatività di genere” una filosofa così importante ed influente? L’impressione è che il bisogno di certezze di certo sistema dell’arte sente la necessità di giustificare pratiche egemoniche straviste con santini, orpelli paraideologici e giustificazioni eticheggianti.

Il caso di ArtReview è comunque solo un evento abbastanza minore della lunga catena di circostanze legata alla storia della “political correctness” del quale si è accennato: altri commentatori hanno ricordato diversi episodi legati ai suoi eccessi che sono sfociati non solo nell’abbattimento delle statue di Cristoforo Colombo e di personaggi legati allo schiavismo ma anche, in numerosi casi, in limitazioni alla libertà di espressione, in nome di opinioni politiche o di rivendicazioni di genere.

A mio avviso la perorazione della libertà artistica contro i condizionamenti politici di per sé rischia però di essere troppo astratta: l’arte ha avuto sempre a che fare con un suo contesto, anche se non necessariamente subendolo. Si tratta quindi di capire da dove viene questo “politically correct”, qual è la sua storia, quali sono le sue ragioni e in che rapporto sta con il resto della società americana e con i contrasti all’interno di essa: in altre parole per capire il politically correct non basta conoscere solo Judith Butler ma anche Ted Nugent, strepitoso chitarrista che esordì nel 1965 diciasettenne con il gruppo rock – psichedelico degli Amboy Dukes e che sotto il look da metallaro orgiastico è un appassionato fiancheggiatore dell’associazione americana pro – armi e che, ai concerti, applauditissimo, dice che vorrebbe mitragliare Obama, per poi infine contribuire alla campagna elettorale di Trump.

LE MATRICI CULTURALI DEL POLITICALLY CORRECT

I prodromi, per certi aspetti, li possiamo già situare negli anni 60, nei movimenti di massa che caratterizzarono quel periodo. Dopo il secondo dopoguerra e durante gli anni della guerra fredda il critico Clement Greenberg, che in passato era stato vicino a posizioni marxiste, si erse a paladino della nuova arte americana come la migliore del mondo e divenne la guida autorevole e autoritaria dell’Espressionismo Astratto. Delle iniziali posizioni ideologiche conservò il disprezzo per la cultura di massa ma evitando implicazioni più politiche elaborò uno schema teorico che privilegiava i valori autonomi della pittura non figurativa, riprendendo e adattando le teorizzazioni formaliste a suo tempo già espresse, sulle orme kantiane, da Konrad Fiedler.

Greenberg, prepotente, elitario e nazionalista, era la macchina da guerra teorica del nuovo imperialismo culturale americano che da quel momento avrebbe condizionato l’arte internazionale. Per quel che interessa il nostro discorso Greenberg comunque non era un relativista culturale e anche se riteneva che nel campo della pittura la sola voce che contava era quella sua e dei suoi artisti, era ben lungi da lui l’idea che la cultura cosiddetta “alta” fosse da buttare, anzi era ancora qualcosa che secondo lui differenziava le persone istruite dal kitsch del volgo. Nel contempo l’economia e la demografia si sviluppavano e, come tutti sanno, l’industria culturale non si dimostrò del tutto monolitica tanto che negli anni ‘50 si aprirono larghi varchi all’esplodere delle culture giovanili, in particolare nella musica, con il raccapriccio di diversi pastori protestanti dell’America profonda.

Negli anni ‘60 lo scenario cambia ancora più radicalmente e dopo le varie anticipazioni delle campagne per la pace contro la bomba nucleare e per i diritti civili avremo la nascita dei grandi movimenti di protesta il cui epicentro era stato scatenato dalla contestazione della guerra nel Vietnam. Per la prima volta l’unità patriottica si rompeva, i figli si contrapposero ai genitori e si misero in dubbio i valori nazionali inaugurando un periodo di forte attivismo politico, che ebbe forti sviluppi anche in Europa. La cultura giovanile americana si contrapponeva al conformismo e ad aspettative sociali sempre più soffocanti rifiutando lo stile di vita della classe media.

Tra i numi tutelari ideologici di questa nuova mentalità c’erano le teorie neo- marxiste della Scuola di Francoforte (Theodor Adorno, Max Horkeimer e Herbert Marcuse), pensatori come Jean Paul Sartre, sociologi come Wright Mills, Vance Packard e David Riesman, psicanalisti eretici come Wilhelm Reich, femministe come Simon De Beauvoir e Betty Friedan, terzomondisti come Frantz Fanon. Nel complesso un insieme di chiavi storico- teoriche che contestavano il nazionalismo, l’imperialismo, la società autoritaria e la cultura massificata e di conseguenza, progressivamente, anche la cultura “tradizionale” e quella che si insegnava nelle scuole.

A questo stato dei fatti, le preoccupazioni formalistico – astratte di Greenberg divennero velocemente un reperto del passato: le nuove forme d’arte travalicarono steccati e discipline cercando un rapporto diretto con la realtà. Nel 1970 esce il testo incompiuto della teoria estetica di Adorno che sarà per anni e anni saccheggiato, implicitamente ed esplicitamente, da tanti teorici delle neo avanguardie. Le analisi della Scuola di Francoforte, dopo la loro denuncia dei meccanismi impositivi della cultura di massa e della cultura mercificata, trovano in questo libro l’armamentario teorico per chi ritiene che l’arte deve rifiutarsi alla bella forma per consegnarsi all’inedito. La spersonalizzazione della società alienata è rovesciata in uno scenario sperimentale che rifiuta le strutture narrative, musicali ed estetiche del passato. C’è chi dice che il libro di Adorno sia illeggibile: semplicemente siamo ad alte vette rispetto a quello che passa la produzione critica media di oggi: le pagine sulla musica dodecafonica, su Beckett, su Kafka incidono come rasoi ed è difficile dire altrettanto acutamente della portata innovativa di questi autori. Il tempo passa e oggi tanto rigore sembra in effetti, a tratti, un po’ eccessivo e anche manicheo: Adorno, com’è noto, fa bersaglio dei suoi strali non solo i film di Hollywood, ma anche la musica Jazz, che probabilmente non conosceva bene.

Sulla suggestione di queste idee che circolano e sulla spinta di certe analisi marxiste che identificano anche nell’istruzione la trasmissione di valori di classe, si apre a questo punto degli anni ‘60 la strada per una contestazione radicale e sistematica dei valori e del gusto tradizionale in campo artistico. Si riprendeva il filo interrotto delle negazioni rivoluzionarie introdotte dalle Avanguardie: nel clima dello scempio della Grande guerra già il Dadaismo aveva comprensibilmente manifestato il più totale scetticismo per i valori costituiti. Lo scarso interesse che Duchamp dichiarava di nutrire per i musei non venne più interpretato come la manifestazione della frustrazione dell’artista di insuccesso ma diventò per i suoi tardi estimatori un programma estetico o per meglio dire anti – estetico: il qui e ora diventa quindi l’unico protagonista e Storia e Cultura vengono giudicati come dei fardelli troppo pesanti: è il delirio di grandezza dei baby boomer.

Nella genesi di movimenti come il Minimalismo e l’Arte Concettuale la “critica istituzionale” butta via il bambino con l’acqua sporca eliminando quasi tutto, concentrandosi solo sui dati materiali e spaziali più letterali nel primo caso e nell’immaterialità dell’idea nel secondo. Quello che si elimina, sembra consegnato al mondo del peccato e della corruzione: come nella scarna visione religiosa del Puritanesimo o nelle pedanterie prescrittive della Filosofia Analitica anglosassone, su cui purtroppo si formano alcuni di questi artisti. In questi movimenti, com’è successo anche per diverse avanguardie, aspetti innovativi sono così estremi da rasentare il loro contrario nascondendo la volontà in fondo repressiva e nevrotica di una mente troppo lucida che vorrebbe negarsi i piaceri della vita. La concentrazione sul momento ideativo a scapito dell’opera lascerà un’eredità condizionante negli anni a venire che dura stancamente tutt’oggi, insieme alla supposizione indimostrata, che l’arte del passato non fosse anch’essa “concettuale”.

Già Schwitters aveva costruito una cattedrale casalinga accumulando e rimontando la sua personalissima mitologia di oggetti trovati: nella data emblematica del 1968 il belga Marcel Broodthaers replica inaugurando il museo delle Aquile e sceglie un soggetto a caso in contrapposizione ai criteri “universali” dei musei ufficiali. Si può fare con le aquile ma si potrebbe fare con qualsiasi altro pretesto tematico. Si apre la strada all’arbitrio, si dubita di ogni gerarchia, si contesta ogni idea di sapere condiviso. Le pratiche “archivistiche” di Broodthaers o anche di Art & Language non sono più, come nei “Teatri della Memoria” umanistici, forme di organizzazione della conoscenza quanto tentativi deliberati di destrutturarla.

L’ETÁ ORO DEL POLITICALLY CORRECT

Dopo il declino dei grandi movimenti degli anni 60 (In Italia abbiamo un lungo colpo di coda e il ‘68 prosegue nel ’77 con epiloghi molto pesanti) all’inizio degli anni 70 abbiamo un periodo di inflazione economica e la prima crisi del Petrolio. Negli Stati Uniti e in Inghilterra i tempi sono maturi perché si affermi il disegno neo conservatore del Neoliberalismo e la lancetta dell’orologio, dopo anni di protagonismo della sinistra, volge di nuovo verso destra. È il lungo regno di Margareth Thatcher e di Ronald Reagan. Le ricette ora non sono più legate a idee di redenzione sociale ma improntate all’efficientismo: quello che non rende si chiude. Meno tasse ma anche meno diritti e meno stato sociale, mobilitazione occupazionale, nuove professioni, libera circolazione dei capitali, privatizzazioni, deregolamentazioni varie.

È un liberalismo di tipo nuovo, a tratti anarchicheggiante e festoso. Le cose non vanno bene per i minatori britannici ma in compenso il mercato dell’arte decolla e inizia quel sistema dell’arte che conosciamo oggi: per un po’ di tempo, finché i soldi girano, si ritorna al quadro dipinto e per un buon quarto d’ora i neoavanguardisti degli anni 60 se la vedono brutta. Secondo alcuni di quelli messi all’angolo i pittori sono tutti reaganiani reazionari se non fascisti e siccome sono spesso uomini, pure maschilisti. Per qualche anno si parla di Postmoderno, si parla di un sapere e di un’industria culturale che non sono più improntati ad una visione progressiva della storia e in vari modi autori come Fredric Jameson, Jean – François Lyotard e Jean Baudrillard illustrano gli aspetti della nuova situazione.

La solita crisi economica ciclica nel 1987 manda a carte quarantotto il sistema appena inaugurato e molti artisti in men che non si dica si ritrovano con quotazioni irreparabilmente ridimensionate. Sparito il mercato voluttuario ritorna un’arte più “concettuale” e più “impegnata”, ma qualcosa rispetto alla matrice degli anni 60 sta cambiando. Intanto nel numero degli artisti che allora era senz’altro più risicato e che dagli anni 80 crescerà invece esponenzialmente, anche su suggestione delle chimere del nuovo mercato artistico che si era aperto. L’etica neoliberale sembra reconditamente intersecarsi con l’arte “impegnata”: si pensa che anche quella dell’artista radicale è una figura che avrebbe diritto ad una sorta di caratterizzazione professionale. La cultura può ancora svolgere una funzione di denuncia ma può abbandonare ideali rivoluzionari delusi dai fatti per mirare più modestamente a qualche forma di remunerazione.

Nascono qui tante ambizioni che il mercato, anche quando riprenderà a girare, non può assorbire in così grande numero. Nel 1989 si ha la caduta del Muro di Berlino e la crisi del blocco sovietico: finita ogni ipotesi davvero alternativa le minoranze perdono la visione di insieme che era stata caratteristica delle velleità emancipatore degli anni 60 e si rinchiudono nel loro specifico, scegliendo una strategia non più di attacco ma di difesa ridimensionando le aspirazioni rivoluzionarie a più limitate rivendicazioni di genere. Le femministe sono spiazzate dal ritorno di modelli femminili consumistici. La comunità omosessuale è inizialmente additata come la categoria più decimata dall’AIDS. Le tensioni interrazziali non sono mai del tutto sopite e anzi si complicano ulteriormente per le diverse componenti che ha, più di altre nazioni, la società americana.

Di conseguenza nelle università si assiste ad un progressivo proliferare dei cosiddetti “Cultural Studies” che spezzettano l’offerta formativa. Nati in Inghilterra negli anni ’50 con libri di Richard Hoggart e Raymond Williams, questo genere di studi partivano da un’ottica marxista privilegiando l’indagine culturale piuttosto che quella di tipo economico. Hoggart, nel suo “The Uses of Literacy” del 1957 aveva analizzato l’impatto che aveva avuto nel secondo dopoguerra l’introduzione della cultura consumistica americana sulla cultura popolare del proletariato inglese ed elencava le forme di aggregazione e le consuetudini che progressivamente vennero cancellate. Questo indirizzo di studi si rivelò materia feconda quando venne applicato ad una società frammentata come quella americana. Qualsiasi fatto culturale diventava interessante come spia dei contesti sociali e veniva eliminata ogni distinzione valutativa tra cultura alta e cultura bassa. Il risultato per le università americana fu quindi il ridimensionanento di programmi tradizionali per favorire corsi di vario tipo tagliati su misura sulle aspettative di genere dell’audience degli studenti.

I riferimenti a Sartre e ad altri autori prettamente marxisti vennero soppiantati dalle French Theories del Decostruzionismo di Jacques Derrida, dalle analisi dei sistemi di potere di Michel Foucault e dal nietschiano Gilles Deleuze, che le facoltà umanistiche adottarono come nuovi riferimenti ideologici, spesso travisandone e semplificandone il senso. Nel 1987 il filosofo, classicista e accademico Allan Bloom pubblica “La chiusura della mente americana”. Nel libro Bloom riflette con disapprovazione sullo stato dell’alta formazione statunitense: da un lato, per quel che riguarda le facoltà di filosofia, critica la predominanza in esse della Filosofia Analitica e del Positivismo Logico che adottando la neutralità del metodo scientifico trascurano le questioni etiche e politiche. Dall’altro lato registra come all’opposto, nelle facoltà umanistiche, sotto l’influenza del decostruzionismo di Derrida, che teorizza la riscrittura e la reinterpretazione dei testi, si coltivi irrazionalismo e scetticismo rifiutando ogni verità condivisa.

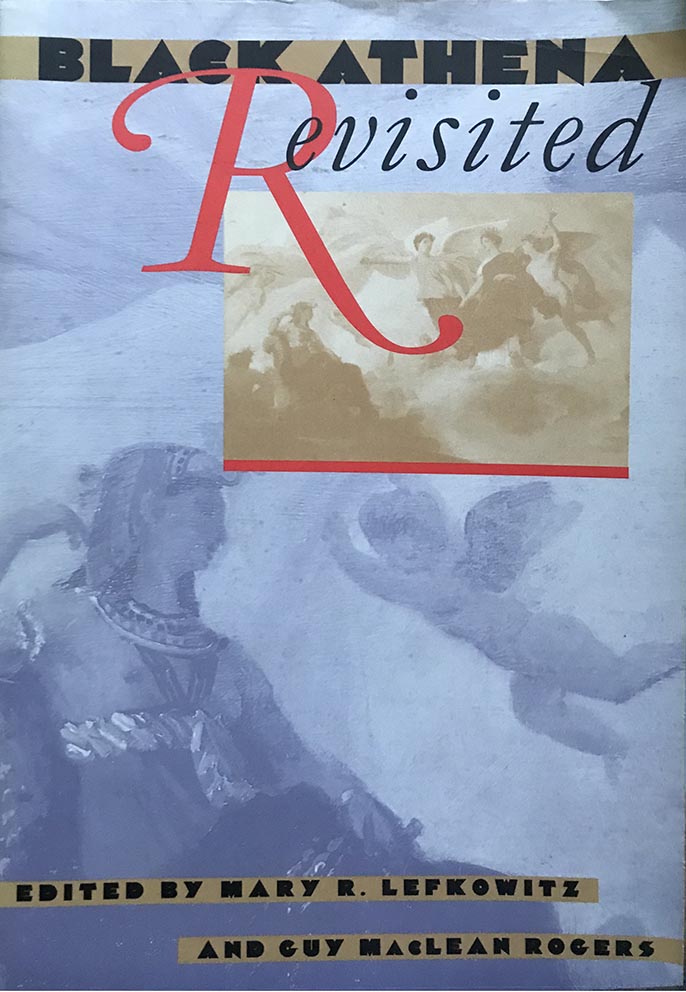

Bloom, omosessuale e morto di AIDS, studioso di Platone, mal digeriva gli eccessi egualitari, antirazzisti e antiautoritari ormai installatisi nelle università americane e per quanto riguarda la musica era più passatista di Adorno, tanto che Frank Zappa rintuzzò polemicamente alle sue condanne dei modelli comportamentali dei musicisti rock. In ogni caso il libro, pur opera di un accademico nostalgico dell’Atene antica, testimonia di come poco meno di vent’anni dopo il 1968 il politically correct non fosse più in strada a manifestare ma seduto sugli scranni dei docenti universitari. Nello stesso anno Martin Bernal pubblica il suo “ Black Athena” che farà divampare tante polemiche. L’autore si inseriva in un filone di studi fantasiosi di valorizzazione della cultura africana già inaugurato da Marcus Garvey nella prima metà del 900. Bernal, che si era specializzato in studi orientali, aveva ereditato da un nonno la passione per l’antico Egitto e in questo suo impegnativo studio volle dimostrare quanto questa civiltà fosse stata determinante per lo sviluppo della cultura greca.

Il risultato fu che molti studenti delle università americana si convinsero che Cleopatra e Socrate erano in realtà dei “neri” e che il filosofo tedesco Herder, studioso delle lingue indoeuropee, fosse un razzista. Bernal non aveva nessuna formazione accademica relativa all’area storica e geografica di cui volle occuparsi e insieme ai consensi, sopratutto tra i lettori afroamericani, fioccarono obiezioni e critiche da storici, archeologi e linguisti specializzati. Ovviamente contatti tra civiltà c’erano stati ma l’influenza di una cultura afrocentrica su quella greca era stata da Bernal e da altri esagerata. La grecista Mary Lefkowitz rimase impressionata dal clima fazioso che si era creato con l’introduzione di queste tesi non adeguatamente verificate: chi si azzardava a sollevare qualche perplessità rischiava di essere accusato di razzismo. La stessa Lefkowitz raccolse i contributi di diversi accademici ed esperti ed editò nel 1996 “Black Athena revisited” dove il lavoro di Bernal veniva smentito pezzo per pezzo, a partire dalle etimologie linguistiche, gli svarioni storici, le ipotesi non dimostrate.

LA BIENNALE DEL WHITNEY DEL 1993

Nella storia delle mostre ispirate alla tematica dell’eredità postcoloniali, del multiculturalismo e delle questioni di genere si potrebbero raccogliere diversi eventi cruciali, prima fra tutti la citatissima “Magicien de la terre” che si tenne al Centre Pompidou a Parigi nel 1989 dove per una delle prime volte cinquanta artisti dei paesi occidentali esposero insieme a 50 artisti di paesi non occidentali. Ma la Biennale del Whitney che si tenne a New York nel 1993 è forse quella tra le più emblematiche del periodo: anche se non era proprio la prima del genere si può considerare seminale per lo stile delle mostre internazionali che poi si sono susseguite per anni.

Nelle parole dell’artista e corrispondente del Giornale dell’Arte, Lucio Pozzi sul numero 112 di giugno della testata torinese descriveva la mostra al Whitney, la cui prima edizione risale al 1932, come “l’equivalente della Quadriennale per gli italiani” e aggiungeva: “Queste esposizioni sono inevitabilmente delle bolgette prenditutto ma quest’anno il Whitney, pur avendo messo assieme una mostra visualmente agitata, si è superata in un delirio di spiegazionite acuta. Quasi tutto è presentato sotto l‘egida di dichiarazioni che spiegano come quello che vediamo, per esempio la foto di un nudo, non è quello che vediamo ma una critica ironizzante di quello che vedremmo se fosse quello che crediamo di vedere. Questo ragionamento, qui lo chiamano: arte critica semiotica politicamente corretta”. Si noti come già Pozzi rimarchi una certa inflazione di pratiche “concettuali “, unitamente ai temi parapolitici.

Già a partire da fine anni 80 le Guerrilla Girls contestavano la Biennale puntualmente perché in buona parte riservata ad artisti maschi bianchi. La mostra sotto la leadership del direttore David Ross fu curata da Elisabeth Sussman con l’apporto di Thelma Golden, John G. Hanhardt e Lisa Philips ed è rimasta come una mostra canonica per la focalizzazione su tematiche etniche, sociali, politiche e sessuali di solito relegate in spazi espositivi alternativi. Benché fatta a pezzi da buona parte della critica e dei galleristi che ne lamentarono l’unilateralità ci fu un cospicuo afflusso di pubblico e si toccarono i 150.000 visitatori, al tempo il secondo maggior afflusso dopo la mostra dedicata a Basquiat. La mostra presentava pochissima pittura e molte installazioni e video. Uno di questi ultimi ripresentava il filmato dell’afroamericano Rodney King mentre veniva pestato dalla polizia durante i disordini di Los Angeles di due anni prima.

Per onore della correttezza vorrei dire che quando si dice che il politicamente corretto non sforna buona arte bisognerebbe scorrere oggi, a distanza di anni, l’elenco di alcuni degli artisti selezionati e ognuno tragga le sue conclusioni: Janine Antoni, Matthew Barney, Sadie Benning, Chris Burden, Sophie Calle, Jimmie Durham, Robert Gober, Nan Goldin, Andrea Fraser, Gary Hill, Glenn Ligon, Mike Kelley, Karen Kilimnik, Raymond Pettybon, Zoe Leonard, Lari Pittmann, Jack Pierson, Allan Sekula, Cindy Sherman, Lorna Simpson, Charles Ray, Kiki Smith, Bill Viola, Sue Williams e un ulteriore elenco di vari artisti in gran parte oggi dimenticati. Jeff Rian su “Flash Art” di aprile scriveva: “La forza della mostra è anche la sua debolezza. Illustra lo Zeitgeist, le giovani mode e la politica, ma c’è davvero poca passione per l’arte. Rivolgere la Whitney verso una collettiva più ampia è giusto e necessario: eppure l’arte che si vede è quasi del tutto soggiogata alla televisione, alle riviste, ai film e alla pubblicità. E con la pubblicità, l’immediatezza, la diatriba, l’iperbole, l’emozione luminosa, e un misto di immagini e testo sono i segni caratteristici di questa arte. Ma è anche effimera. L’ammassarsi nella mostra di immagini, suoni e strutture crea un’atmosfera davvero invitante e piena di potenzialità. Ma non si può fare a meno di chiedersi tra questi artisti chi durerà e chi creerà opere che possono celebrare e rivelare oltre che urlare e infiammare”.

Paul Richard sul Washington Post del 4 marzo scrive ricordando che la fondatrice del Whitney, Gloria Vanderbild, era una donna facoltosa come i trustees che ancora finanziano l’istituzione e che suona un po’ masochistico per loro ospitare una mostra del genere e fa un paragone passato alla storia, grazie alla penna di Tom Wolfe, come caso clamoroso di radical chic, quando il grande pianista e compositore Leonard Bernstein ospitò in un suo party le Black Panthers. Richard lamenta anche la sproporzione per l’eccessivo numero di fotografie rispetto ai dipinti con un rapporto di dieci contro uno: “Photography is easier”. Robert Hughes, al tempo ritenuto il più famoso critico d’arte del mondo, lamentò a sua volta la mancanza di dipinti e il basso livello delle opere esposte. Nello stesso anno faceva uscire il suo celebre “The culture of complaint” dove attaccava la moda del politicamente corretto sviscerandone il risentimento che fondamentalmente la animava.

I NOSTRI GIORNI

Negli anni che sono seguiti le tematiche politically correct sono state elargite e imposte a man bassa in decine di mostre costituendone l’esperanto ideologico. Se agli inizi degli anni 80 il sistema dell’arte era incentrato ancora su Europa e Stati Uniti e le tematiche multiculturali riguardavano i fatti interni delle nazioni, nel corso degli anni 90, in sintonia con la crescita degli interscambi economici, si ha un proliferare di Biennali in tutto il mondo che coinvolgono progressivamente artisti di tutti i paesi, e giocoforza i titoli delle grandi esposizioni si allacciano alle questioni della globalizzazione. Il curatore di origine nigeriana Okwui Enwezor è stato senz’altro una delle personalità più influenti di questo indirizzo. Ottiene grande visibilità organizzando nel 1997 la seconda Biennale di Johannesburg. In Sud Africa lo accusano di aver fatto una mostra in chiave internazionale non valorizzando le specificità locali.

Nel 2000 riceve l’incarico di direttore di Documenta 11 e organizza una mostra molto politica e secondo alcuni troppo documentaristica. Nel 2013 dirige la Biennale di Venezia e ammorbidisce i toni, pur mantenendo il proprio stile. Alla fine alla conferenza di congedo sembra un po’ triste, forse perchè sono finiti gli entusiasmi di inizio carriera: l’arte africana è stata sdoganata ma le cose che contano non sono sostanzialmente cambiate e il sistema dell’arte impone i suoi compromessi o forse sa di già di essere malato o forse ha la testa altrove: per la Haus der Kunst di Monaco progetta una grandiosa mostra sulla storia dell’arte mondiale divisa in tre capitoli, a partire dal secondo dopoguerra. Il disegno ambizioso e straordinario è quello di riscrivere una storia che non ha più il suo centro nel mondo occidentale ma che ripesca nelle espressioni artistiche di tutti i continenti. Riesce a organizzare solo la prima mostra dedicata al primo periodo e fa un grosso lavoro di recupero anche nell’ambito europeo valorizzando figure dimenticate. Ma muore nel 2019, prima di portare a termine l’impresa e le altre due mostre non verranno mai realizzate.

Con la dipartita di Enwezor si perde forse definitivamente la possibilità di riscrivere la storia in termini multiculturali e globali. Forse solo lui avrebbe potuto farlo o forse semplicemente sono tramontate in ogni caso le condizioni che permettevano un disegno del genere: la globalizzazione, dopo la crisi del 2008 si è inceppata e l’era degli interscambi illimitata è tornata alla competizione tra blocchi geografici ed economici e nelle società miste l’integrazione tra componenti culturali diverse stenta a trovare una sintesi e spesso genera conflitto. Presumibilmente in futuro il sistema dell’arte andrà verso una diversificazione che ricalcherà queste divisioni e ognuno racconterà poi una storia dell’arte diversa piuttosto che una uguale per tutti. Il politically correct dei nostri giorni riflette la situazione di estrema disgregazione che pervade la società angloamericana ma anche quella europea. I costi di iscrizione eccessivi delle università statunitensi hanno ridotto le stesse a procacciatori di clienti blandendo gli studenti con parchi dei divertimenti e corsi su misura.

L’abbattimento dei monumenti del passato coloniale e la frammentazione dei corsi universitari che cancella quelli generali (come ad esempio è successo quest’anno a Yale con quelli di Storia dell’Arte) rischia di ridursi ad un misconoscimento della storia e sembra pericolosamente deculturalizzare gli spazi comuni facendone tabula rasa. La censura di tipo politico diventa una riproposizione in forma contestataria del Minculpop: si è arrivati a impedire ad alcuni artisti di esporre solo perché questi avevano fatto dei quadri non sufficientemente ortodossi ed è come se i diversi, in definitiva, non tollerassero il diverso da sé.

Le giuste denunce delle violenze a carattere sessuale rischiano di diffondere un clima di sospetto invivibile se le accuse possono essere fatte senza prove, dopo anni, dove i sentimenti e le impressioni vengono mescolati a interpretazioni legislative. Di esagerazione in esagerazione si è finito per resuscitare bigottismi sepolti dalla storia per censurare Shakespeare nelle scuole e coprire i dipinti Preraffaeliti nei musei. Le condizioni minoritarie rischiano di ridursi al vittimismo e alla burocratica distribuzione di quote: l’appartenza ad una categoria o l’altra sembra essere diventato un criterio dirimente dei curatori per scegliere gli artisti in mostre dove si assemblano ingredienti prefissati. Per certi versi il politically correct è diventato un surrogato di un reale impegno politico ma la sua concentrazione su questioni settoriali lo porta a elaborare deontologie cavillose che spesso sfociano nel farsesco. La studiosa femminista Nancy Fraser ha evidenziato come questa mentalità si sia impegnata esclusivamente sul campo dei diritti delle minoranze trascurando le diseguaglianze economiche e perdendo di vista il problema della redistribuzione: spesso la rivendicazione dei diritti non si accompagna ad una visione complessiva della società.

Con altra impostazione teorica Slavoj Žižek ha proposto argomenti simili. Quello che veramente pesa in tutta la situazione è lo scollamento del potere politico dalle masse che sono sempre più scettiche e deluse dalle forme di rappresentanza e per di più con il lavoro in riduzione a causa di una transizione tecnologica difficilissima da gestire. La passata elezione di un personaggio come Trump indica un disagio della popolazione bianca che si è impoverita e che sente che la politica è distante. La crisi del Covid ha fatto emergere inoltre una convergenza tra certi complottismi di sinistra e di destra, uniti dallo stesso preoccupante tasso di ignoranza o di pseudo-cultura; il che è un’ulteriore brutta novità di questo frangente, una riproposizione degli opposti estremismi a tratti in conflitto e a tratti uniti nell’abbeverarsi alla disinformazione.

Nella sua faziosità e nelle sue esagerazioni il politically correct è il sintomo, come ho cercato di riassumere, di problemi concreti e reali. Problemi con cui, volente o nolente l’arte finirà sempre per averci a che fare e di fronte ai quali, se pretende di avere ancora una funzione, dovrà provare a pensare di nuovo in grande, con artisti che trovano i temi nella loro pratica effettiva e non se li fanno dettare. Per quel che riguarda l’arte italiana il nostro paese ha recepito queste tendenze culturali in modo diverso e certi fanatismi meno si adattano al nostro spirito disincantato. Tra anni 90 e 2000 una fetta dell’arte italiana ha adottato il guscio esteriore di certe pratiche ma senza davvero avere la necessità interna che potrebbe avere un artista americano che certe contraddizioni le vive davvero sulla sua pelle.

Da qui la presenza defilata, salvo rari casi, dell’arte italiana nella scena internazionale, priva della capacità di rivendicare una propria autonomia, relegata nei piccoli scenari intimistici di un quotidiano senza progetto e dimentica della propria storia. Inoltre da noi il trapasso dalla fine dei grandi movimenti di anni sessanta e settanta al neoliberalismo è stato traumatico a causa degli anni di piombo: le minoranze contestatarie sono state cancellate dalla scena e ha imperato il conformismo e la mediocrità culturale dell’era berlusconiana con guitti e pagliacci che hanno preso la scena facendo anche la figura dei trasgressivi, data la piattezza dello scenario.

Walter Bortolossi

https://www.walterbortolossi.com/